Vorsorgemaßnahmen und Lebensstiländerung

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco

Präsident der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft

E-Mail: ordination@dal-bianco.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der geistige Abbau lässt sich im Alter bremsen, falls es gelingt, Risikofaktoren zu reduzieren – beispielsweise Bildungsmangel, Hörverlust, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol, Luftverschmutzung, Schädel-Hirn-Traumen (auch infolge häufigen Fußballköpfelns oder Boxens), Depression, soziale Isolation/Einsamkeit – und den Lebensstil zu modifizieren: gesunde Ernährung, viel Bewegung, Neugierde und soziale Kontakte zu plfegen.

Weltweit leiden derzeit etwa 50 Millionen Menschen an Demenz und diese Zahl wird sich bis 2050 verdreifachen. Die zunehmende Lebenserwartung wird als Hauptursache gesehen. Demenz ist nicht nur für Betroffene, sondern auch für An- und Zugehörige belastend, die im Verlauf der Betreuungsarbeit ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angsterkrankungen etc. entwickeln. Die volkswirtschaftliche Belastung von mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr in Österreich wird sich bis 2050 verdreifachen. Bis 2050 wird die Anzahl der über 80-Jährigen in Österreich deutlich steigen. Ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung liegt dann im Demenz-Risikoalter. Jeder Vierte über 85 Jahre leidet heute an Demenz.

„The Lancet Commissions“ publizierten 2017 und 2020 Demenz-Präventionsempfehlungen:

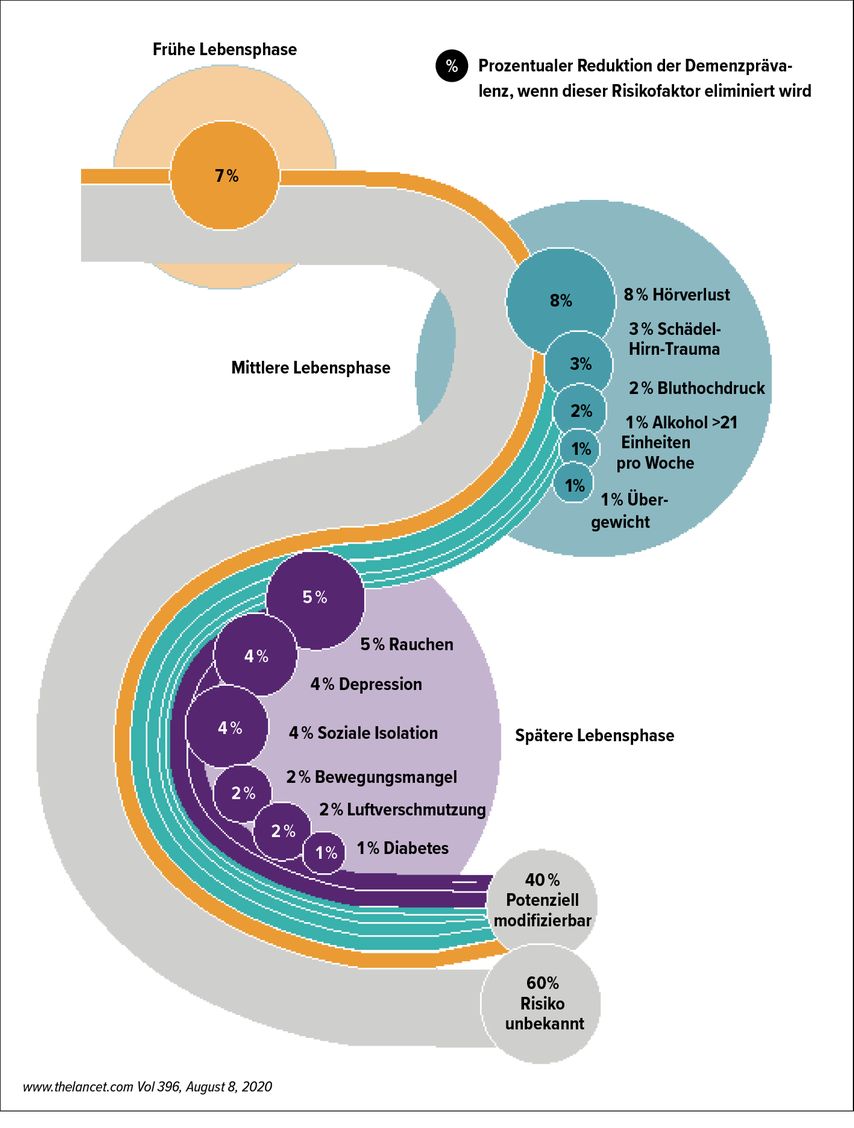

Demenz geht nicht unbedingt schicksalhaft mit der Alterung einher. Zeitgerechte („early-/mid-/late-life“) Vermeidung und Beeinflussung von Risiko- und Lebensstilfaktoren sollen das Fortschreiten der klinischen Symptomentwicklung verzögern (Abb. 1). Neu: Chronischer Alkoholkonsum, wiederholte Hirntraumen durch Boxen, Köpfeln etc., Luftverschmutzung und Hörbeeinträchtigung bei kognitiv unauffälligen Menschen sind im mittleren Lebensalter ein starker Risikofaktor für Demenzentwicklung im späteren Leben. Wenn Risikofaktoren beachtet und der Lebensstil modifiziert wird, können etwa 40% der Betroffenen von der klinischen Demenzsymptomatik verschont bleiben: Ist das Gehirn neuropathologisch am Anfang des „Alzheimerweges“, der/die Betroffene ohne „Vergesslichkeit/Symptomatik“, kann durch Präventionsmaßnahmen der klinische Demenzbeginn zeitlich hinausgeschoben werden. Langzeitstudien geben Hinweise, dass ein geistig, körperlich und sozial aktiver Lebensstil direkt verzögernd auf die klinische Demenzentwicklung wirkt.

Abb. 1: Auf die Bevölkerung gerechneter Anteil der potenziell veränderbaren Risikofaktoren für Demenz

Medikamentöse Demenzprävention?

Dafür gibt es bis dato keine wissenschaftliche Evidenz. Präventionsforschung stützt sich überwiegend auf Beobachtungsstudien. Z.B. Hormonersatztherapie (HRT): Entgegen früheren Ergebnissen ist nach aktuellem Wissenstand keine Wirkung der HRT in der Demenzprävention vorhanden – dasselbe gilt für nichtsteroidale Entzündungshemmer (NSAR) und Statine. Auch zeigten RCT-Studien, dass die Cholinesterasehemmer Rivastigmin, Donepezil und Galantamin den klinischen Beginn der Alzheimerkrankheit nicht hinausschieben können. Vitamine als „Antioxidanzien“ werden im Nahrungsmittelbereich favorisiert. Auch hier fehlt der Präventionsbeweis für Vitamin B1, B6 und B12, C und E, für das Hormon Dehydroepiandrosteron (DHEA), für die Alpha-Liponsäure (ALA), die Folsäure und Omega-3-Fettsäuren (Alpha-Linolensäure).

Nicht medikamentöse Demenzprävention?

„Multikomponenten-Intervention“ heißt, Vorbeugemaßnahmen zu kombinieren, d.h. mehrere Bereiche der Demenzprävention anzuwenden. Häufig sind es Programme der kognitiven Stimulation, körperlichen Aktivierung, Alltags-Training („activity daily living“), Erinnerungsarbeit, Musiktherapie, Ernährungsoptimierung etc. Die Zusammenstellung dieser Programme ist unterschiedlich, ebenso die Berufsgruppen, die diese Interventionen anbieten, bzw. das Setting, in dem es durchgeführt wird. Wichtig für den Wirksamkeitsnachweis ist die genaue Beschreibung des Programms, seiner Hypothesen und Wirkmechanismen. Beispiel: Die randomisierte und kontrollierte FINGER-Studie ist eine nicht medikamentöse Multikomponenten-Interventionsstudie zur Demenzvorsorge: Ältere Menschen mit Demenzrisiko konnten den geistigen Abbau mit einer Kombination aus gesunder Ernährung, Bewegung, Kognitionstraining und Überwachung vaskulärer Risiken im Zweijahresverlauf bremsen.

Senken Lebensstilveränderungen das Demenzrisiko?

Wirkt Ernährungsumstellung präventiv? Zusammenhänge zwischen „gesunder und ausgewogener“ Ernährung im Alltag und späterem Demenzrisiko sind weitgehend unklar. Diätinterventionen können einerseits bei Ernährungsumstellung wie z.B. auf mediterrane Kost (viel Fisch, Obst, Gemüse, Getreide, Milchprodukte, ungesättigte Fettsäuren), andererseits bei der Veränderung einzelner Ernährungsaspekte ansetzen. Eine spezielle Diätempfehlung zur Demenz-Primärprävention kann wegen limitierter Evidenz nicht ausgesprochen werden.

Alkohol

Neuere Studienergebnisse weisen eindeutig auf den Risikofaktor Alkohol in Hinblick auf Demenzentwicklung hin.

Rauchen

Erhöhtes Demenzrisiko wurde bei Rauchern im Vergleich zu Nichtrauchern festgestellt.

Freizeitaktivität

Von den „geistigen“ Freizeitaktivitäten zeigten Brettspiele den größten Effekt, gefolgt vom Musikinstrumentespielen und Lesen. Je öfter pro Woche Freizeitaktivitäten betrieben wurden, desto geringer war das Demenzrisiko.

Bildung

Ein hoher Bildungsgrad kann das Auftreten geistiger Beeinträchtigung im Rahmen von Demenzerkrankungen verzögern. Menschen mit 6–8 Jahren Ausbildung erleben seltener eine Demenz als solche mit <5 Jahren. Ein besonders geringes Risiko hatten hochgebildete Teilnehmer*innen ohne genetische Vorbelastung.

Fazit: Wer bis ins hohe Alter körperlich aktiv bleibt, geistige Herausforderungen sucht und ein reges Sozialleben führt, reduziert das Risiko für kognitiven Abbau. Aufgrund des generell positiven gesundheitlichen Effekts von regelmäßiger Bewegung sollten ältere Menschen zu körperlicher Aktivität motiviert werden. Laut Studienlage hat Tanzen vor Wandern und Schwimmen die größte vorbeugende Wirkung gegen den geistigen Abbau.

Risikofaktoren für Alzheimerprogression

Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht und Erbgut (Genom) sind unbeeinflussbare Größen. Alzheimer-Risikofaktoren – nicht Verursacher – wurden in einer Metaanalyse identifiziert (The Lancet Neurology, Vol. 10, Sep. 2011). Beginn und Progression der klinischen Alzheimersymptomatik werden durch folgende Faktoren beeinflusst. Diese „Demenztreiber“ werden durch Angabe der weltweiten Häufigkeit und des relativen Risikos (RR) beschrieben:

-

Bewegungsmangel: Häufigkeit: 17,7% aller Menschen sind bewegungsträge – besonders Senioren und Städter, RR 1,8 für Alzheimer, 1,4 für alle Demenzen. 80% erhöhtes Alzheimerrisiko bei bewegungsträgen Menschen verglichen mit aktiven.

-

Diabetes mellitus Typ 2: Häufigkeit: 6,4%, RR: 1,4 für erhöhtes Alzheimerrisiko für unbehandelte Diabetespatienten.

-

Bluthochdruck: Häufigkeit: 9%, RR: 1,6, Bluthochdruck im mittleren Lebensalter (45–65a) ist verbunden mit erhöhtem Alzheimerrisiko.

-

Übergewicht: Häufigkeit: 3,4%, RR: 1,8 für Alzheimer. Übergewicht im mittleren Lebensalter (45–65a) ist verbunden mit erhöhtem Demenzrisiko. Übergewicht im späten Lebensalter (>65a) ist assoziiert mit einem um 40% verminderten Demenzrisiko.

-

Zigarettenrauchen: Häufigkeit 27,4%, RR: 1,8 für Alzheimer, 1,27 für alle Demenzarten.

-

Geringe Ausbildung und geistige Inaktivität: Häufigkeit: 40% der Menschen leben mit geringer Ausbildung (Stichproben aus 146 Ländern), 15% davon haben keine formale Schulbildung, 25% nur Grundschule, RR: 1,60. Das Demenzrisiko bei Personen mit geringer „cognitive reserve“ ist um etwa 85% erhöht. Andererseits ist das Demenzrisiko bei Personen mit hoher Bildung, beruflicher Herausforderung, überdurchschnittlicher Intelligenz und stimulierenden Freizeitaktivitäten um 50% verringert.

-

Depression: Häufigkeit: 13%, RR: 1,9 für Alzheimer.

Literatur:

1 Ngandu T, Miia Kivipelto et al.: A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet 2015; 385: 2255 2 Sam Norton et al.: Potential for primary prevention of Alzheimer’s disease: an analysis of population-based data. Lancet Neurol 2014; 13: 788 3 Livingston G et al.: Dementia prevention, intervention, and care. Lancet 2017; 390: 2673-2734 4 Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 2020; 396: 413 5 Peter Dal-Bianco, Wenzel Müller: Alzheimer: Diagnose, Verlauf, Behandlung. Experten und Betroffene berichten. Basiswissen für den Alltag. Konsument-Verlag, 2014

Das könnte Sie auch interessieren:

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...

Nahrungsergänzungsmittel bei ME/CFS: neue Hoffnung oder falsche Versprechen?

Chronische Erschöpfung, die nicht vergeht, Schmerzen, Konzentrationsprobleme, ein Leben in Zeitlupe. Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) betrifft weltweit ...