Update epileptischer Anfall & Epilepsien

Bericht:

Martha-Luise Storre

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die therapeutischen Möglichkeiten für Patient:innen mit Epilepsie haben sich sowohl im pharmakologischen als auch im chirurgischen Bereich in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Um diese Erkenntnisse in den klinischen Alltag zu überführen, wurde im Herbst 2023 die neu konzipierte S2k-Leitlinie „Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter“ publiziert.1 Was sind die wichtigsten Empfehlungen?

Wird eine Person mit einem epileptischen Anfall in die Klinik eingeliefert, stehe die Differenzialdiagnostik an erster Stelle, berichtete Prof. Dr. Jan Rémi, stv. Klinikdirektor der Neurologischen Klinik am LMU Klinikum München. Klinisch sollten laut der Leitlinie Zeichen wie eine tonische Haltung und Myoklonien der Extremitäten, offene vs. geschlossene Augen und die Dauer der postiktalen Desorientiertheit neben weiteren Aspekten – z.B. Auslösefaktoren – zur differenzialdiagnostischen Einordnung berücksichtigt werden.1

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Labormarker zur Klärung hinzuzuziehen, erläuterte Rémi. So sollten zeitnah nach dem Ereignis die Kreatinkinase (CK) und das Laktat im Serum bestimmt werden, um einen bilateralen oder generalisierten tonisch-klonischen epileptischen Anfall von einer Synkope oder einem psychogenen nichtepileptischen Anfall (PNEA) diagnostisch abzugrenzen. Die Kinetik dieser beiden Laborwerte sei deutlich unterschiedlich, führte der Neurologe aus: Während das Laktat schnell ansteigt und auch wieder abfällt, kann die CK mehrere Stunden für den Anstieg benötigen. Daher empfiehlt die Leitlinie eine erneute Messung dieser Serumbiomarker nach 24 bis 48 Stunden.1 Die CK im Serum steigt bei 45% der Fälle nach einem bilateral tonisch-klonischen Anfall an. Sowohl bei PNEA als auch bei Synkopen kommt es zu keinem nennenswerten Anstieg.2,3 Bislang kann jedoch kein Serumbiomarker epileptische Anfälle von den Differenzialdiagnosen sicher unterscheiden.

Die Autor:innen der Leitlinie empfehlen eine zerebrale Bildgebung zeitnah nach dem ersten Anfall: Bei klinischem Verdacht auf eine akut behandlungsbedürftige neurologische Ursache des Anfalls soll demnach sofort ein CT durchgeführt werden. Die Durchführung einer MRT nach HARNESS-Protokoll mit 1,5 oder 3 Tesla soll innerhalb weniger Tage nach dem Anfall geplant werden.

Hinsichtlich der Definition eines ersten epileptischen Anfalls ist eine Neuerung in der Leitlinie, dass ein erster Anfall nach Entzug oder erheblichem Konsum von Substanzen mit bekannter anfallsauslösender Wirkung als akut-symptomatischer Anfall (ASA) gewertet werden soll. Liegt ein Schlafentzug in der Nacht vor einem Anfall vor, gilt dies als Auslöser, jedoch nicht als Ursache. Damit werde in diesem Fall nicht von einem ASA gesprochen, erklärte Rémi. Ein Anfall nach klarem Schlafentzug sei ein Auftrag an die behandelnden Neurolog:innen, genau hinzuschauen, ob eventuell eine Prädisposition für eine Epilepsie vorliege.

Wann soll therapiert werden?

Liegen bei einem ersten Anfall klare Läsionen vor, dann bestehe eine Epilepsie und es werde therapiert, so der Experte. Ohne Läsionen sollte die antiepileptische Therapie nur unter besonderen Umständen erfolgen. Handle es sich bei dem ersten Anfall um einen ASA, sollte wegen des niedrigen Rezidivrisikos eher keine Behandlung durchgeführt werden. Eine Akuttherapie sei möglich, sollte aber nach der Akutphase abgesetzt werden.1 Einen Sonderfall stelle der Schlaganfall dar: Hier kann bei erhöhtem Risiko für unprovozierte Anfälle nach Schlaganfällen (SELECT- bzw. CAVE-Score) in seltenen Fällen nach einem ASA unter Berücksichtigung möglicher unerwünschter Wirkungen und Risiken eine langfristige antiepileptische Therapie erwogen werden.1

Risiko für psychiatrische Erkrankungen und Suizid

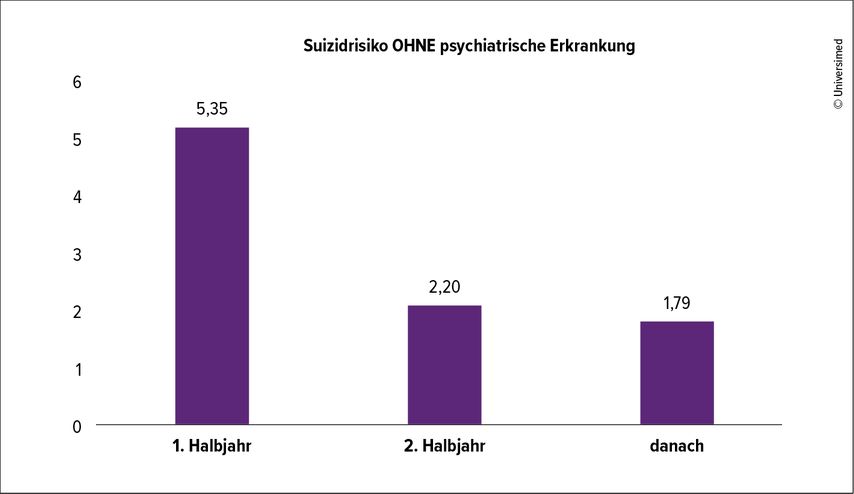

Menschen mit Epilepsie weisen ein zwei- bis fünffach erhöhtes Risiko für psychiatrische Erkrankungen auf.4 Am häufigsten treten Depressionen auf, berichtete der Neurologe. Nach Anfällen könne sich eine verstärkte Symptomatik zeigen. Vor allem im ersten halben Jahr nach der Erstdiagnose Epilepsie zeigen Betroffene ohne psychiatrische Komorbidität ein um mehr als das Fünffache erhöhtes Risiko für einen Suizid (Abb. 1).5 Daher empfiehlt die Leitlinie ein Screening auf neuropsychologische Defizite sowie psychiatrische Symptome oder Erkrankungen.1 Die entsprechenden, typischerweise frei verfügbaren Tools hierfür können der Leitlinie entnommen werden.

Abb. 1: Nach der Erstdiagnose einer Epilepsie weisen Betroffene ohne psychiatrische Komorbidität ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko auf (mod. nach Christensen et al. 2007)5

Wie soll therapiert werden?

Über die Empfehlungen für die pharmakologische Therapie sprach Prof. Dr. Martin Holtkamp, Oberarzt an der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin und einer der Erstautoren der Leitlinie. Ziel der Behandlung sei es, dass die Betroffenen ihren bisherigen Lebensstil weitgehend aufrechterhalten können. Dazu tragen in gleicher Weise sowohl eine bestmögliche Anfallskontrolle als auch keine bis minimale Nebenwirkungen der Medikation bei.

Mittel der ersten Wahl bei fokalen Epilepsien ist laut der Empfehlung aufgrund der geringen Nebenwirkungen Lamotrigin in Monotherapie. Wenn dieses Präparat aufgrund der benötigten Zeit zur Aufdosierung nicht infrage kommt, sollten bei fokalen Epilepsien Lacosamid oder Levetiracetam in Monotherapie eingesetzt werden.1 Carbamazepin, Gabapentin, Topiramat und Valproinsäure sollten nicht als initiale Monotherapie verwendet werden.

Bei genetischen generalisierten Epilepsien wird hinsichtlich Anfallsfreiheit und unerwünschter Nebenwirkungen Valproinsäure in Monotherapie „first line“ empfohlen – bei Frauen aufgrund der Teratogenität nur, wenn eine Konzeption mit einem hohen Maß an Sicherheit ausgeschlossen werden kann.1 „Second line“ sollten Lamotrigin oder Levetiracetam („off-label“) in Monotherapie eingesetzt werden.

Generell nehme das Thema „Schwangerschaft und Epilepsie“ einen wichtigen Teil innerhalb der Leitlinie ein, referierte Holtkamp. Als einen relevanten Punkt hob er die Empfehlung zu Nutzen und Risiko der Gabe von Folsäure hervor. Hier hatte eine populationsbasierte Registerstudie aus skandinavischen Ländern ergeben, dass die Kinder von Frauen, die in der Schwangerschaft Anfallssuppressiva und hoch dosierte Folsäure (≥1mg/Tag) eingenommen haben, in den ersten zwanzig Lebensjahren ein signifikant höheres Risiko für bösartige Erkrankungen aufweisen.6 Die Leitlinie empfiehlt Frauen mit Epilepsie die Einnahme von Folsäure, sobald ein Schwangerschaftswunsch besteht, bevor eine Kontrazeption abgesetzt wird und mindestens bis zum Ende des ersten Trimenons. Die Dosis sollte 0,4 bis 0,8mg täglich betragen.

Ein weiterer Punkt, dem sich die Leitlinien widmet, ist der Wechsel des Herstellers eines bioäquivalenten Anfallssuppressivums. Hier spielen laut Holtkamp hinsichtlich einer Non-Adhärenz psychologische Aspekte eine Rolle. Ein Herstellerwechsel soll daher bei anfallsfreien Patient:innen mit Epilepsie nicht erfolgen. Sollte er jedoch unvermeidlich sein, sollen adhärenzstützende Maßnahmen begleitend eingesetzt werden.1

Hinsichtlich des Absetzens einer Therapie formuliert die Leitlinie vorsichtig, daß wenn von einer mindestens zweijährigen Anfallsfreiheit ausgegangen wird, ein Absetzen der Anfallssuppressiva umso eher erwogen werden kann, je günstiger die Konstellation bezüglich der im Hintergrundtext genannten Prädiktoren für weitere Anfallsfreiheit ist.1

Epilepsiechirurgie

Nach Versagen von zwei oder mehr Anfallssuppressiva sollte den Betroffenen eine prächirurgische Evaluation angeboten werden, berichtete Prof. Dr. Margitta Seeck, Direktorin für klinische Epileptologie am Universitätsklinikum Genf. Patient:innen mit fokaler Epilepsie sollen laut der Leitlinie frühzeitig im Krankheitsverlauf, spätestens bei Pharmakoresistenz, realistisch über Nutzen und Risiken einer prächirurgischen Diagnostik und einer eventuellen nachfolgenden operativen Entfernung des Anfallsfokus aufgeklärt werden.1 Dabei soll auch über die seltenen perioperativen Komplikationen und über das Risiko mittel- und langfristig erwartbarer neuropsychologischer, insbesondere mnestischer Defizite informiert werden. Neuere neurochirurgische Verfahren wie die Laser- sowie Radiofrequenzablation haben sich laut Seeck vor allem bei tiefen und multifokalen Läsionen wie hypothalamischen Hamartomen als sehr günstig erwiesen und können für den Einsatz entsprechend erwogen werden.

Quelle:

Symposium „Neue DGN-Leitlinien Epileptischer Anfall und Epilepsien“ im Rahmen des DGN-Kongresses am 10. November 2023 in Berlin

Literatur:

1 Holtkamp M, May TW et al.: Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter, S2k-Leitlinie, 2023; in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (zuletzt abgerufen am 10.04.2024) 2 Petramfar P et al.: Serum creatine phosphokinase is helpful in distinguishing generalized tonic-clonic seizures from psychogenic nonepileptic seizures and vasovagal syncope. Epilepsy Behav 2009; 15(3): 330-2 3 Brigo F et al.: Postictal serum creatine kinase for the differential diagnosis of epileptic seizures and psychogenic non-epileptic seizures: a systematic review. J Neurol 2015; 262(2): 251-7 4 Elger CE et al.: Diagnosing and treating depression in epilepsy. Seizure 2017; 44: 184-93 5 Christensen J et al.: Epilepsy and risk of suicide: a population-based case-control study. Lancet Neurol 2007; 6(8): 693-8 6 Vegrim HM et al.: Cancer risk in children of mothers with epilepsy and high-dose folic acid use during pregnancy. JAMA Neurol 2022; 79(11): 1130-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...

Nahrungsergänzungsmittel bei ME/CFS: neue Hoffnung oder falsche Versprechen?

Chronische Erschöpfung, die nicht vergeht, Schmerzen, Konzentrationsprobleme, ein Leben in Zeitlupe. Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) betrifft weltweit ...