Sport als Rezept – Bewegungstherapie in der Prävention kardiometabolischer Erkrankungen

Autor:innen:

Prof. Dr. med. Henner Hanssen, Ärztliche Co-Leitung

Dr. med. Vera Bissig, Assistenzärztin

Ambulatorium für Sport- und Bewegungsmedizin

Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit

Medizinische Fakultät, Universität Basel

E-Mail: henner.hanssen@unibas.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die vielfältigen gesundheitsfördernden Effekte von körperlicher Aktivität sind umfassend belegt. Bereits 10 Minuten zügiges Gehen pro Tag reduziert die Gesamtmortalität um 15%.1 Regelmässige Bewegung ist als «Polypille» zu betrachten, die durch ein multifaktorielles Wirkungsgefüge gekennzeichnet ist und sich positiv auf verschiedene kardiometabolische Erkrankungen wie das metabolische Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2, koronare Herzerkrankung, aber auch Arthrose, Depression, Demenz sowie Brust- und Darmkrebs auswirken kann. Entscheidend ist, dass Sport eine Verlängerung der gesunden Lebensspanne ermöglicht.

Keypoints

-

Bewegungstherapie ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung kardiometabolischer Risikofaktoren und Erkrankungen, die im Sinne einer «Polypille» ein breites Spektrum an protektiven Gesundheitseffekten aufweist.

-

Bei Adipositas unterstützt Bewegungstherapie nicht nur die Gewichtsreduktion, sondern wirkt auch dem unerwünschten Verlust an Muskelmasse entgegen, insbesondere bei Begleittherapie mit einer Anti-Adipositas-Medikation.

-

Bei der Wirkung regelmässiger körperlicher Aktivität sollte der Fokus weniger auf der schwer zu messenden Reduktion der kardiometabolischen Mortalität liegen, sondern darauf, das individuelle Gesamtrisiko von Patienten zu senken und die Gesundheitsspanne – die Jahre in völliger Gesundheit – zu verlängern.

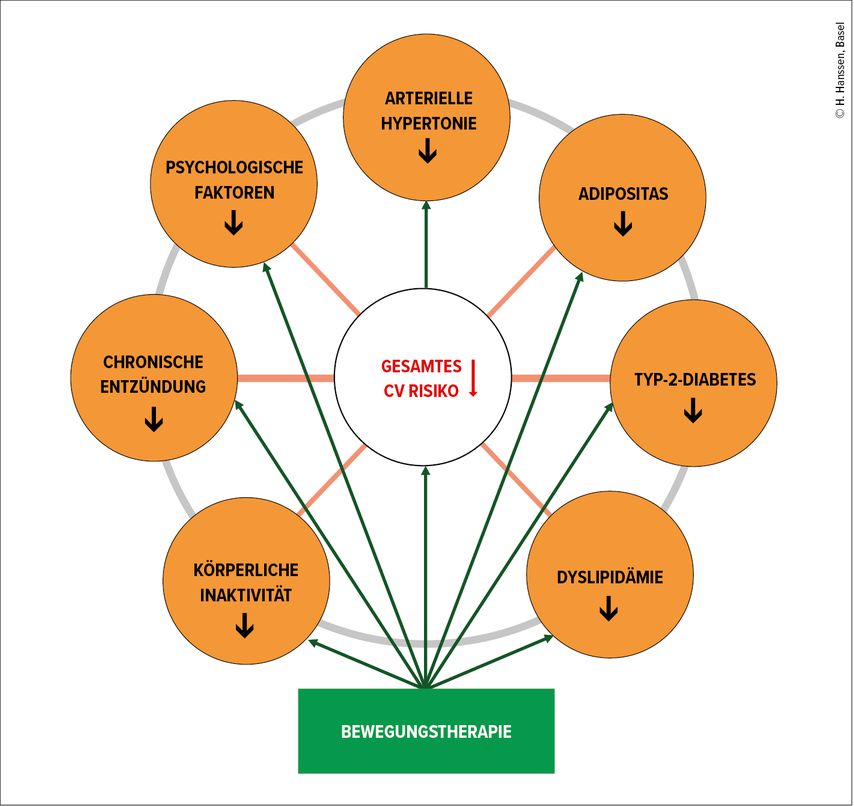

Die präventive und therapeutische Wirkung der Bewegungstherapie ist breit ausgelegt. Geringe körperliche Fitness dagegen hat einen stärkeren prognostischen Wert für kardiovaskuläre Mortalität als Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie oder ein erhöhter Bauchumfang.2 Die Wichtigkeit einer regelmässigen körperlichen Aktivität in der Prävention sowie der Therapie ist klar gegeben. Gerade in der medizinischen Grundversorgung ermöglicht dies eine wichtige Chance: Sport kann und soll verordnet werden. Abbildung 1 stellt die Wirkung von Sport und Bewegung als «Polypille» auf die wesentlichen kardiovaskulären Risikofaktoren bildlich dar. Im Folgenden werden die Präventions- und Therapieansätze durch Bewegungstherapie bei kardiometabolischen Erkrankungen im Kontext der aktuellen Richtlinien und Expertenempfehlungen präsentiert.

Abb. 1: Die Wirkung von Bewegungstherapie als «Polypille» in der Behandlung kardiometabolischer Risikofaktoren (modifiziert nach Hanssen 2023)3

Bewegungstherapie für Patient:innen mit Adipositas

Die Prävalenz von Adipositas und assoziierten Erkrankungen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Bewegungsmangel trägt oftmals zur Entstehung von Übergewicht bei. Deshalb spielt Bewegung eine zentrale Rolle in der Prävention und Behandlung von Adipositas und vor allem auch den damit assoziierten Erkrankungen. Eine regelmässige körperliche Aktivität kann die Körperkomposition positiv beeinflussen und den viszeralen Fettanteil, einen treibenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, reduzieren. Auch bei einer bereits gelungenen Gewichtsreduktion ist Sport ein wichtiges Hilfsmittel, um eine erneute Gewichtszunahme zu verhindern («weight maintenance»). Für eine Verbesserung der Körperkomposition ist es hinreichend, Ausdauertraining bei moderater Intensität zu betreiben. Moderate Intensität beschreibt Aktivitäten, bei denen die Herzfrequenz merklich ansteigt und die zu leichtem Schwitzen führt. Es ist jedoch noch möglich, dabei eine Konversation zu führen. Dies entspricht einem Training in den Zonen 1 und 2 in einem fünfstufigen Modell (50–60% und 60–70% der maximalen Herzfrequenz), also unterhalb der ersten ventilatorischen Schwelle.4 Ferner ist auch Krafttraining ein effektives Werkzeug, um die Körperzusammensetzung nachhaltig zu verbessern durch den Erhalt oder sogar Aufbau von Muskelmasse bei gleichzeitigem Verlust der Fettmasse. Obwohl der Kalorienverbrauch während des Krafttrainings im Vergleich zum Ausdauertraining geringer ausfällt, ist der langfristige Effekt auf den Energiehaushalt bedeutend. Bei erhöhter Muskelmasse steigt der Grundumsatz und somit werden bereits in Ruhe mehr Kalorien verbrannt. Zusätzlich führt intensives Krafttraining zu einem «Nachbrenneffekt» («excess post-exercise oxygen consumption», EPOC), wobei der Sauerstoff- und somit Energieverbrauch auch noch Stunden nach dem Training hoch bleibt durch Muskelreparatur und Adaptionsprozesse. Selbstverständlich ist für eine Gewichtsabnahme ein Kaloriendefizit unumgänglich, idealerweise in einem Umfang, der die fettfreie Masse nicht reduziert. Essenziell hierfür ist eine adäquate Proteinzufuhr ergänzend zum Krafttraining, um den Körper mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Bei Therapie mit GLP-1-RezeptorAgonisten (GLP-1-RA) zwecks Gewichtsabnahme stellt die Bewegungstherapie eine wichtige Ergänzung dar. Sie unterstützt nicht nur durch die Gewichtsreduktion, sondern wirkt auch dem unerwünschten Verlust an Muskelmasse entgegen, der häufig bei rascher Gewichtsabnahme unter Therapie mit GLP-1-RA auftritt. In diesem Kontext kommt dem Kraft-Ausdauertraining eine höhere Bedeutung zu. GLP-1-RA verursachen auch keine Hypoglykämien und Bewegung kann die positiven Effekte der medikamentösen Therapie auf die Insulinsensitivität verstärken und so die Therapie grundlegend unterstützen.

Bewegungstherapie für Patient:innenmit arterieller Hypertonie

Auch die Prävalenz der arteriellen Hypertonie (AHT) nimmt zu und ihr Auftreten steht in einer inversen Korrelation zur körperlichen Aktivität. Folglich stellt regelmässige körperliche Aktivität eine effektive, nichtmedikamentöse Therapieoption zur Blutdrucksenkung dar. Durch eine Bewegungstherapie kommt es zu blutdrucksenkenden vaskulären Adaptionen. Durch Sport ausgelöste Scherkräfte («Shear Stress») im Gefässsystem führen zu einem vaskulären Remodeling, einer veränderten Funktion des sympathischen Nervensystems und des Renin-Angiotensin-Systems.5 Patient:innen mit AHT profitieren hierbei am meisten von moderatem Ausdauertraining wie zügigem Gehen, Nordic Walking, leichtem Radfahren oder Schwimmen. In Studien konnte eine durchschnittliche Reduktion des systolischen und diastolischen Blutdrucks um 7,4mmHg resp. 4,5mmHg nachgewiesen werden.6 Das Ausmass dieser Wirkung ist mit der einer antihypertensiven medikamentösen Monotherapie vergleichbar. Eine Lebensstilveränderung, die körperliche Aktivität einschliesst, ist demnach eine Therapie erster Wahl bei Hypertonie und wird gemäss den neuen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie7 zur Behandlung der manifesten AHT (ambulanter BD wiederholt ≥140/90mmHg) in Kombination mit einer medikamentösen Therapie verschrieben. Bei lediglich leicht erhöhten Blutdruckwerten kann je nach Gesamtrisikoprofil zunächst eine alleinige Lebensstiltherapie erwogen werden. Generell ist ein blutdrucksenkender Effekt von Sporteinheiten zeitlich auf maximal 12 bis 24 Stunden begrenzt, vergleichbar also mit der Wirkdauer von antihypertensiven Medikamenten. Demnach empfiehlt es sich, die Bewegungseinheiten über die Woche hinweg verteilt durchzuführen, um den Effekt immer wieder aufzufrischen und somit zu maximieren. Die Bewegungsempfehlung für Patient:innen mit AHT sind deshalb 30min moderate Ausdaueraktivität an 5 bis 7 Tagen in der Woche für mindestens 150min pro Woche, in der Regel ergänzt durch moderate Kräftigungsübungen an 2 bis 3 Tagen pro Woche. Für Personen mit hochnormalem Blutdruck wird als Erstlinientherapie alternativ oder in Kombination ein dynamisches Krafttraining wie beispielsweise Ausfallschritte, Liegestützen oder Kniebeugen empfohlen. Bei Personen mit normalem Blutdruck besteht moderate Evidenz, dass die grösste Blutdruckreduktion durch isometrisches Krafttraining erreicht werden kann.4 Typische Übungen hierfür sind etwa der Wandsitz oder der Unterarmstütz, bei denen die Muskulatur statisch angespannt wird. Körperliche Aktivität führt nicht nur direkt zur Blutdrucksenkung, über die Verbesserung der Körperzusammensetzung mit Rückgang des viszeralen Fettanteils und einer generellen Gewichtsreduktion kommen noch zusätzliche blutdrucksenkende Vorteile hinzu. Ergänzend ist hervorzuheben, dass zu den blutdrucksenkenden Lebensstilinterventionen bei AHT neben der Bewegungstherapie auch noch die DASH-Diät und gezielte Massnahmen zur Stressreduktion zählen.

Bewegungstherapie für Patient:innenmit Diabetes mellitus Typ 2

Auch Patient:innen mit Diabetes mellitus Typ 2 (DT2) profitieren in mehrfacher Hinsicht von einer gezielten Bewegungstherapie, denn eine regelmässige körperliche Aktivität verbessert die Insulinsensitivität sowohl kurzfristig als auch langfristig. Durch Muskelkontraktionen werden die GLUT-4-Transporter insulinunabhängig aktiviert, sodass die Muskelzellen Glukose direkt aufnehmen. Die Bewegung trägt so kurzfristig zur Senkung des Nüchtern- und postprandialen Blutzuckerspiegels bei. Wird die Bewegungstherapie konsequent umgesetzt, sinkt so langfristig auch der HbA1c-Wert und der Bedarf an medikamentöser Therapie kann reduziert werden. Zusätzlich wirkt sich auch hier eine Veränderung der Körperzusammensetzung, zugunsten eines geringeren viszeralen Fettanteils, positiv auf die metabolische Gesundheit aus. Nicht ohne Grund gelten Lebensstilveränderungen also als Erstlinientherapie bei Prädiabetes und DT2. Die Evidenz weist sogar auf eine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und einer genügenden Reduktion des HbA1c hin, um das Risiko für diabetische Folgeerkrankungen zu reduzieren. Eine optimale Trainingsfrequenz wird mit 3 bis 5 aeroben Ausdauertrainingseinheiten pro Woche beschrieben.8 Ferner weisen Studien auf eine höhere HbA1c-Reduktion bei höheren Trainingsintensitäten hin. Da kontinuierliches Training mit hohen Intensitäten zu ausgeprägter Ermüdung führt, können hoch intensive mit niedrig intensiven Blöcken im Rahmen eines HIIT («high-intensity interval training») durchgeführt werden. Allerdings gibt es noch keine verbindlichen Empfehlungen, wie ein solches HIIT idealerweise in Form von Trainingszyklen verschrieben werden sollte. Eine medizinische Abklärung vor dem Beginn eines Bewegungsprogramms, insbesondere bei höheren Intensitäten, ist verpflichtend. Da die positiven Effekte durch eine Trainingspause rückläufig sind und um eine langfristig hohe Trainingsadhärenz zu erreichen, sollte das Training in die alltägliche Routine integriert werden. Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass bereits kurze Unterbrechungen von längerem Sitzen die glykämische Kontrolle und die Insulinsensitivität verbessern können.9 Neben der körperlichen Aktivität ist eine ausgewogene Ernährung zentraler Bestandteil der Lebensstilveränderungen für die effektive Prävention und Behandlung des DT2.

Bewegungstherapie für Patient:innen mit Hypercholesterinämie

Auch bei Patient:innen mit Hypercholesterinämie stellt körperliche Aktivität eine wirksame Alternative oder Ergänzung zu einer medikamentösen Therapie dar. Körperliche Bewegung beeinflusst das Lipidprofil günstig durch eine Erhöhung von HDL-Cholesterin und Senkung der Triglyzeride. Der Effekt auf das LDL-Cholesterin ist meist moderat. Wie bereits beschrieben, verbessert Ausdauer- und Krafttraining die Insulinsensitivität und die Körperzusammensetzung, beides Faktoren, die sich indirekt auf die Lipidregulation auswirken. Die Gefässgesundheit wird durch die antiinflammatorische Wirkung und verbesserte endotheliale Funktion durch Sport noch weiter verbessert.10 Bisher ist nicht etabliert, ob eine spezifische Trainingsform im Ausdauer- und Kraftausdauerbereich besonders effizient in der Reduktion der Lipidwerte ist. Empfohlen werden auch hier in erster Linie circa 30min moderate Ausdaueraktivität an 5 bis 7 Tagen in der Woche für mindestens 150min pro Woche, ergänzt durch moderate Kräftigungsübungen an 2 bis 3 Tagen pro Woche. Bei der Lebensstiltherapie der Dyslipidämien ist hervorzuheben, dass die diätetische Einstellung gegenüber der Bewegungstherapie eine übergeordnete Rolle spielt.11

Verlängerung der Gesundheitsspanne

Die kardiovaskuläre Fitness ist erwiesenermassen ein unabhängiger Prädikator für kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität. Als Goldstandard zur Quantifizierung der aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit gilt die Bestimmung der VO2max – der maximalen Sauerstoffaufnahme während intensiver körperlicher Belastung. Sie repräsentiert die Effizienz des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems sowie die Fähigkeit der Muskulatur zur Sauerstoffverwertung. Erfreulicherweise ist bei Patient:innen mit niedriger VO2max ein Ausdauertraining bei moderater Intensität bereits ausreichend, um den Wert zu erhöhen und somit die Effizienz zu steigern.12 Trotz der gut belegten positiven Effekte der Bewegungstherapie auf kardiometabolische Risikofaktoren zeigen randomisiert-kontrollierte Studien nicht immer eine Senkung der klinischen Endpunkte. So zeigte die Look-AHEAD-Studie bei übergewichtigen oder adipösen Patient:innen mit DT2 eine signifikante Verbesserung der kardiometabolischen Parameter durch eine Lebensstilintervention, eine signifikante Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität konnte jedoch nicht erzielt werden.13 Dieses Resultat unterstreicht die methodische Herausforderung, Effekte auf die kardiovaskuläre Mortalität prospektiv nachzuweisen. Deswegen stammen die meisten Hinweise auf eine Reduktion der Gesamt- und der kardiovaskulären Mortalität durch körperliche Aktivität aus assoziativen Beobachtungsstudien, die keine kausalen Zusammenhänge belegen können. Demnach ist es möglich, dass die tatsächliche protektive Wirkung von körperlicher Aktivität auf die Gesamtmortalität unterschätzt wird. Daher sollten zukünftige Studien mehr darauf fokussieren, wie körperliche Aktivität und Bewegung die gesunde Lebensspanne («health span prolongation») verlängert – also die Dauer der Zeit, die wir in Gesundheit verbringen im Vergleich zu einem frühzeitigen Auftreten von manifesten kardiovaskulären Erkrankungen und eingeschränkter Lebensqualität. Hervorzuheben gilt es, dass nicht nur die Mortalität reduziert, sondern auch die gesunde Lebensspanne verlängert und somit auch die Lebensqualität verbessert wird. Ferner hat Bewegung auch positive Effekte auf die mentale Gesundheit und diverse psychische Erkrankungen. Im Alter kommt speziell noch dem Krafttraining eine besondere Rolle zu, da so der Muskelabbau verlangsamt oder gar gestoppt wird. So können die körperliche Funktionsfähigkeit länger erhalten und das Auftreten von «Frailty» sowie den damit assoziierten Folgen effektiv verzögert werden.14

Risikoeinschätzung

Patient:innen mit einem erhöhten kardiovaskulären Risikoprofil sollten vor Trainingsbeginn mittels Belastungstest primär auf einem Fahrradergometer internistisch/kardiologisch abgeklärt werden. Als Kontraindikationen für eine diagnostische körperliche Ausbelastung gelten dabei z.B. eine instabile Angina pectoris, eine ausgeprägte Aortenstenose oder eine unkontrollierte AHT, da unter Belastung die Blutdruckwerte systolisch über 240mmHg (Abbruchkriterium) ansteigen können. Ein solches Belastungs-EKG, idealerweise gekoppelt mit einer Spiroergometrie, dient ebenfalls zur Bestimmung der individuellen herzfrequenzbasierten Trainingszonen, mit denen sich das Ausdauertraining spezifisch planen lässt. Mit diesem diagnostischen Verfahren können die Leistungsfähigkeit der Patient:innen als Ausgangswert bestimmt, die körperliche Belastbarkeit beurteilt und kardiopulmonale Kontraindikationen für eine regelmässige Bewegungstherapie ausgeschlossen werden. Für Patient:innen mit einer nicht ausreichend eingestellten AHT und einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko ist es ratsam, auf intensivere Trainingseinheiten mit starken Blutdruckanstiegen zu verzichten. In jedem Fall ist eine schrittweise Steigerung von Trainingsvolumen und -intensität erforderlich, wie im abschliessenden Abschnitt dargestellt. Auch bereits bestehende Beschwerden am Bewegungsapparat sollten vor Trainingsbeginn adäquat adressiert werden, damit weitere Folgeschäden verhindert werden können. Während einer Schwangerschaft unterstützt regelmässige moderate körperliche Aktivität die Gesundheit der Mutter und des Ungeborenen, jedoch sollten Kontaktsportarten und hoch intensive Aktivitäten vermieden werden. Durch eine individuelle Beratung der Patient:innen soll jeweils eine passende Trainingsmodalität gefunden werden. Hierbei können gesundheitliche Voraussetzungen, frühere Sporterfahrungen und Alltagsgewohnheiten richtungsweisend sein.

Umsetzung in der (Hausarzt-)Praxis

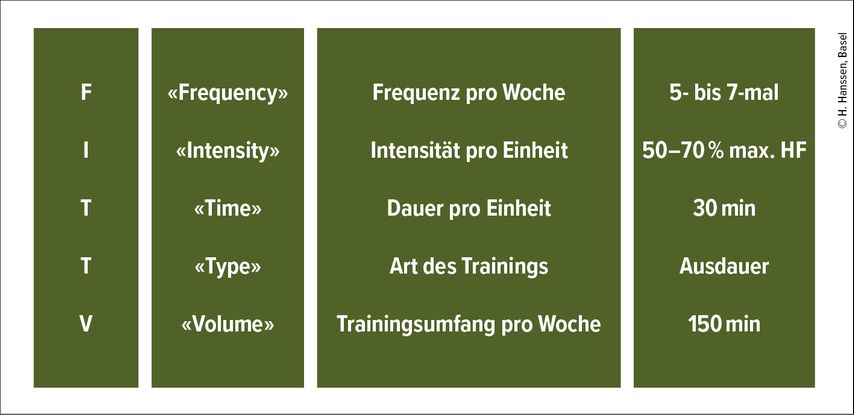

Patient:innen nur auf ihre körperliche Aktivität anzusprechen, führt erwiesenermassen bereits zu einer Steigerung ihrer Aktivität.1 Hierfür bietet sich das «Ask-Assess-Advice»-Schema an. Um einen Schritt weiterzugehen und eine Bewegungstherapie erfolgreich zu verschreiben, empfiehlt sich das FITT(V)-Prinzip (Abb.2). Mit Frequenz (F), Intensität (I), Dauer (T), Typ (T) und Volumen (V) werden so die Rahmenbedingungen des Trainings etabliert. Eine Frequenz (F) von 5- bis 7-mal in der Woche gilt als optimal. Für die Intensität (I) gibt es ein Optimum, das sich im moderaten bis leicht anstrengenden Bereich (60–75% der maximalen Herzfrequenz) befindet. Die Dauer (T) beträgt idealerweise 30min pro Tag, was in einem wöchentlichen Ziel von 150min resultiert. Darüber hinaus sollte zusätzlich noch Krafttraining 2- bis 3-mal in der Woche mit 50% bis max. 70% des 1-Wiederholungsmaximums für 3 Sets à 15 Wiederholungen der sechs grösseren Muskelgruppen im Sinne eines Kraft-Ausdauertrainings durchgeführt werden. Eine allmähliche Steigerung des Trainingsvolumens soll dazu dienen, auf die Patienten:innen nicht abschreckend zu wirken. So können anfangs beispielsweise dreimal in der Woche 15min verschrieben werden, je nach Ausgangslage der individuellen Person. In einem nächsten Schritt können dann die Frequenz oder die Dauer gesteigert werden. Eine Steigerung der Intensität sollte als Letztes erfolgen. Zusätzlich soll im Alltag darauf geachtet werden, längere Episoden von Inaktivität zu meiden. Während des gesamten Prozesses soll die Entscheidungsfindung gemeinsam stattfinden («shared decision making»), da die Motivation der Patient:innen essenziell ist für den Erfolg der Lebensstilveränderung. Die Auswahl des Programms soll demnach die Präferenzen und Umsetzbarkeit der Patient:innen adressieren («patient-centered care»).

Abb. 2: Verschreibung von Bewegungstherapie nach dem FITT(V)-Prinzip in der Behandlung kardiometabolischer Risikofaktoren und Erkrankungen (modifiziert nach ACSM 2025)15

Für eine optimale Implementierung einer Bewegungstherapie auf Rezept bedarf es geeigneter Strukturen innerhalb des Gesundheitssystems. Zum einen muss das Rezept im Leistungskatalog aufgeführt sein, damit eine Abrechnung über die Krankenkasse möglich ist. Zurzeit ist es nur möglich, eine medizinische Trainingstherapie zu verschreiben, wenn die Patient:innen muskuloskelettale Beschwerden vorweisen. Zum anderen bedarf es fachkundigen Personals (z.B. Bewegungstherapeuten), wie es an unserem Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) ausgebildet wird, um den Patient:innen eine individuelle Betreuung in der Umsetzung der Bewegungstherapie bei kardiometabolischen Erkrankungen, aber auch anderen chronischen nicht übertragbaren Erkrankungen bieten zu können. Diese Änderungen sind dringend notwendig, um insbesondere kardiometabolischen Erkrankungen wirksam durch Bewegungstherapie vorbeugen und sie behandeln zu können und somit die Gesundheit und Lebensqualität dieser Patient:innen nachhaltig zu verbessern.

Literatur:

1 Haseler C et al.: BMJ 2019; 366: l5230 2 Laukkanen JA et al.: In Arch Intern Med 2001; 161 825-31 3 Hanssen H: Eur J Prev Cardiol 2023; 30: 95-7 4 Koskinas KC et al.: Eur Heart J 2024; 45: 4063-98 5 Hellsten Y, Nyberg M: Comprehensive Physiology 2016; 6: 1-32 6 Hanssen H et al.: Eur J Prev Cardiol 2022; 29: 205-15 7 McEvoy JW et al.: Eur Heart J 2024; 45: 3912-4018 8 Kemps H et al.: Eur J Prev Cardiol 2019; 26: 709-27 9 Duvivier BMFM et al.: Diabetologia 2017; 60: 490-8 10 Kasapis C, Thompson PD: The Effects of physical activity on serum c-reactive protein and inflammatory markers. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 1563-9 11 Mach F et al.: Eur Heart J 2020; 41: 111-88 12 Tager IB et al.: Am J Epidemiol 1998; 147: 921-31 13 Look AHEAD Research Group et al.: Obesity 2006; 14: 737-52 14 Vanhees L et al.: Eur J Prev Cardiol 2012; 19: 1005-33 15 ACSM: ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 12th ed. Lippincott Williams & Wilki: 2025

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

Antibiotika bei Endokarditis: ambulante Fortsetzung der stationären Therapie

Nach einer erfolgreichen initialen stationären, parenteralen Antibiotikatherapie besteht bei vielen Patient:innen mit bakterieller Endokarditis die Option einer ambulanten ...

-Prinzip.jpg)