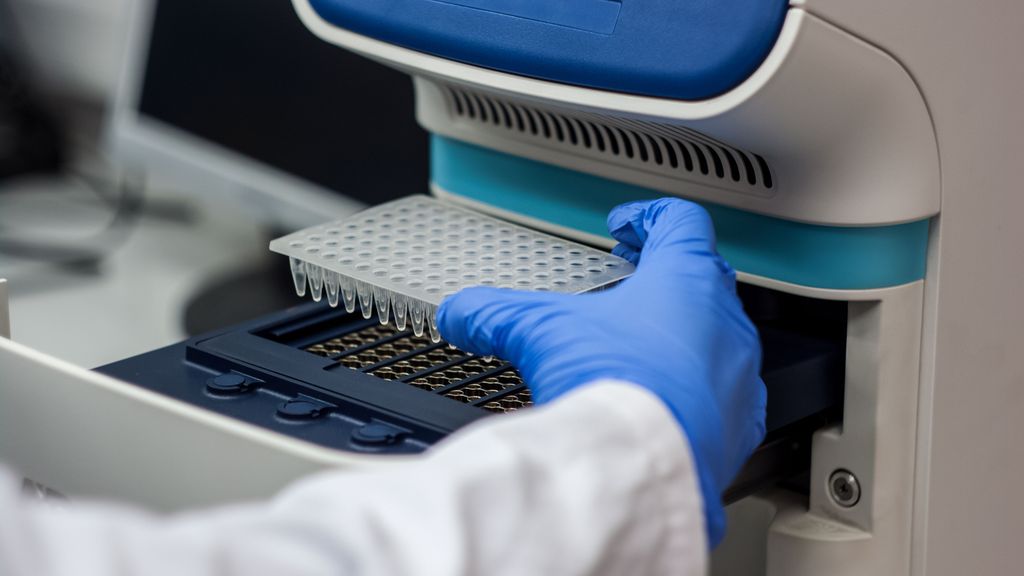

Die PCR macht’s möglich: Resistenztestung ohne Labor?

Bericht:

Reno Barth

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Point-of-Care-Tests kommen zunehmend auch zur Beantwortung mikrobiologischer Fragen zum Einsatz. Versprochen werden schnelle Diagnostik quasi am Krankenbett sowie vereinfachte Testung auf Antibiotikaresistenzen. In der klinischen Praxis bringt dieser Zugang jedoch sowohl Chancen als auch Gefahren und Nachteile.

Point-of-Care Testing (POCT) ist heute Standard zur schnellen Abklärung relevanter klinischer Fragen. Als Beispiel nannte OA Dr. Jan Marco Kern, MSc, interimistischer Institutsleiter des Universitätsinstituts für Klinische Mikrobiologie und Hygiene am Uniklinikum Salzburg, den Blutzuckertest. Für die Infektiologie stelle sich die Frage, wie weit sich das Prinzip des POCT auf die Resistenztestung bakterieller Krankheitserreger übertragen lasse. Geräte, die dies auf Basis molekularbiologischer Tests wie der PCR („polymerase chain reaction“) versprechen, sind mittlerweile auf dem Markt.

Unterschiedliche Anforderungsprofile

Von verschiedenen Stellen des Systems Krankenhaus seien dazu allerdings unterschiedliche Positionen zu erwarten. Während die klinischen Ärzt:innen auf der Station in der Regel rasch und niederschwellig zugrunde liegende Erreger und Antibiogramme erhalten möchten, benötigt die Krankenhaushygiene eine rasche Klärung hinsichtlich Notwendigkeit der Patientenisolierung oder in puncto Ausbruchsmanagement (multi-)resistenter Keime. Das Antimicrobial-Stewardship(AMS)-Team wiederum möchte gerne rasch und zielgerichtet eine Antiinfektivatherapie eskalieren oder insbesondere deeskalieren, um einen adäquaten Substanzgebrauch zu gewährleisten. Die Klinikleitung hingegen ist mit dem Kostendruck im Gesundheitssystem konfrontiert und muss Betten und Kosten sparen. Kritisch sieht das mikrobiologische Labor stets den Aspekt, wenn mikrobiologische Testung fachlich nicht begleitet wird und die User:innen auf der Station hinsichtlich Testergebnissen oder der diagnostischen „pitfalls“ nicht geschult sind.

Bedenkenswert bei dezidierten Resistenz-POCT ist stets, dass hierbei in der Regel eine gentotypische, jedoch keine phänotypische Resistenztestung im Sinne eines Antibiogramms durchgeführt wird. So kann PCR-detektiert ein Resistenzgen vorliegen, die Expression des Gens durch den Erreger muss hingegen nicht zwingend erfolgen – der Erreger könnte als zu resistent getestet werden und die Verwendung von Reserveantibiotika triggern.

Die Frage stellt sich auch, wer auf Basis der dislozierten Resistenz-POCT auf einzelnen Abteilungen relevante Entscheidungen hinsichtlich adäquaten Gebrauchs von Antiinfektiva oder auch krankenhaushygienischem Isolationsmanagement bei Nachweis von multiresistenten („multi drug resistant“; MDR) Erregern trifft.

POCT: weltweiter Markt in hohem zweistelligem Milliardenbereich

Vorteile eines idealen Point-of-Care Testing wären ein niederschwelliger Zugang, schnelle und einfache Durchführung ohne Labor, verlässliche Testung mit hoher Sensitivität, Spezifität und Robustheit zu einem günstigen Preis. Die Ergebnisse sollten schnell vorliegen, aussagekräftig sein und direkt die Endanwender, also die behandelnden Ärzt:innen, erreichen. Ziele sind die Verbesserung der Patient:innen- versorgung, die Entlastung der Labore (wo sinnvoll) und Spitäler, eine schnelle therapeutische Entscheidungshilfe sowie spitalshygienische Aspekte (Isolierung/Entisolierung).

Im Jahr 2018 untersuchte eine Gruppe von Expert:innen, wie nahe man diesen Zielen bereits ist.1 Konkrete Fragen lauteten etwa: Ist der Test nötig? Ist der Test möglich? Bringt er einen Mehrwert? Ist der Test validierbar gegen die jeweilige Referenzmethode? Auch stelle sich laut Kern die Frage, ob mit zunehmend komplexen Proben das POCT-Potenzial sinkt.2 Benötige man Ganz-Genom-Sequenzierung („whole genome sequencing“; WGS) oder PCR, so sei aktuell nicht mit sinnvollen POCT-Optionen zu rechnen, so Kern.

Point-of-Care Testing stellt bereits einen weltweiten Markt dar, dem laut Kern bis 2030 ein Potenzial von bis zu 90 Milliarden US-Dollar pro Jahr zugetraut wird. Enormes Wachstumspotenzial wird vor allem in Asien erwartet. Die Infektiologie spielt dabei mit 8% aber noch eine untergeordnete Rolle, während das Glukose-Monitoring unangefochten auf Platz eins rangiert. Bereits jetzt spielen Labors als Endanwender keine wichtige Rolle mehr, den Markt bestimmen Kliniken, Heimanwender, Pflegeeinrichtungen etc.

Einfache PCR-Geräte kommen auch im Labor zum Einsatz

Für eine klinische Abteilung stehen infektiologische POCT-Geräte beispielsweise für einen schnellen Virusnachweis von Covid-19, Influenza A und B, RSV sowie Nachweis von Gruppe-A-Streptokokken zur Verfügung. Auch sind Geräte auf dem Markt, die einen MRSA-Nachweis innerhalb einer Stunde aus Abstrichmaterialien erlauben, was krankenhaushygienische Bedeutung hat. Mycobacterium tuberculosis kann samt Resistenztestung innerhalb von 90 Minuten nachgewiesen werden (allerdings ist der Goldstandard in der TB-Diagnostik nach wie vor die [lange] kulturelle Anzucht). Ein Nachweis von Mycobacterium genitalium samt Testung auf Makrolidresistenz ist innerhalb von zwei Stunden möglich. Dies sei relevant für einen Keim, den man derzeit nur in Speziallabors anzüchten kann, so Kern.

An der Salzburger Klinik kommt ein Gerät namens BioFire® FilmArray® zum Einsatz, mit dem sich eine Vielzahl von Viren und Bakterien samt qualitativen Hinweisen auf verschiedene relevante Resistenzen nachweisen lassen. Kern: „Wir benützen das Gerät im Labor beispielsweise für die rasche Diagnostik von Meningitis und Enzephalitis – allerdings nicht als POCT.“

Geht man den klassischen Weg der Kultur, so ist der Aufwand höher und es wird sehr viel mehr Zeit benötigt, um zu Resultaten zu gelangen. Auch hier stelle sich die Frage, ob sich der Nachweis von Resistenzgenen unkritisch in eine Therapie umsetzen lassen kann oder ob und wann künftig ein Antibiogramm bei bakteriellem POCT-Erregernachweis verzichtbar ist.

Jedenfalls entfällt der diagnostische Prozess mit seinen zahlreichen Schritten auch beim POCT nicht. Dieser ist gegliedert in die Präanalytik (Indikationsstellung, Patient:innenvorbereitung, Probennahme/-lagerung, Patient:innendaten, klinische Angaben, Versand), die Analytik (Probenannahme, Prozessierung/IT, Analytik, Kontrollen, Qualitätsmanagement), die Postanalytik (Befunderstellung, Plausibilitätsprüfung, Befundfreigabe/Validierung, Befundübermittlung, Befunddarstellung) und schließlich die Klinik (Befund-Awareness, Plausibilitätsprüfung, klinische Interpretation, klinische Reevaluierung, Implementierung in Therapiekonzept). Wird am Point-of-Care ohne Einbeziehung eines Labors getestet, so stelle sich die Frage, wer diese Arbeitsschritte übernehmen soll. Kern: „Auch beim POCT muss sich jemand überlegen, wofür man den Test heranzieht, was der Test kann und wo die Limitierungen liegen.“

Multiplex-PCR findet nur Keime, die im Panel enthalten sind

Wie komplex die Sachlage ist, schilderte Kern am Beispiel einer Sepsisdiagnose, bei der der Erreger, ein gramnegatives, aerobes Stäbchen, nicht im Panel der Multiplex-PCR enthalten war. Daraus wurde seitens der Klinik auf einen Verdacht auf einen Darmkeim geschlossen. Tatsächlich ergab die Blutkultur eine Infektion mit Haemophilus parainfluenzae (ebenfalls ein gramnegatives Stäbchen). Die Erkenntnis aus solchen Fällen lautet, so Kern: „Das Panel kann nur das Panel.“ Schlüsse darüber hinaus sind fehlerbehaftet und problematisch.

Die Grenzen handelsüblichen POCT wurden auch in publizierten Arbeiten evaluiert. So zeigte ein Review für das BioFire® FilmArray® System, dass Limitationen beispielsweise bei polymikrobiellen Blutkulturen bestehen, dass das Panel die Aussagekraft begrenzt und dass die Zusammenhänge zwischen Genotyp und Phänotyp komplex sein können.3 So stehen nicht hinter jeder Resistenz die gängigen genetischen Marker und Keime können Resistenzen aufweisen, die mit dem Panel nicht nachweisbar sind. Dennoch zeigte eine Studie zum BioFire® FilmArray®, dass bei Patient:innen mit Infektionen der unteren Atemwege durch den Einsatz des POCT bei 48,2% der Studienpopulation eine Deeskalation der antimikrobiellen Therapie möglich war.4

Eine Studie in einem pädiatrischen Setting zeigte, wie wichtig Schulungen im Umgang mit dem POCT sind, da diese zum Teil befremdliche Antibiotikaempfehlungen produzieren, die nur mit entsprechender Erfahrung in sinnvolle Therapien umgesetzt werden können. Der Antibiotikaverbrauch ging auch in dieser Studie zurück.5

Wer soll in Zukunft die Resistenz-situation überwachen?

Dass die Interpretation der Ergebnisse, die PCR-Geräte liefern, die auch als POCT eingesetzt werden, Expertise erfordern kann, weiß Kern aus eigener Erfahrung mit dem BioFire® FilmArray® System. Würde die mikrobielle Diagnostik im Labor vermehrt durch POCT auf PCR-Basis ersetzt, so würdesich auch die Frage stellen, wie die Resistenzsituation in einem Krankenhaus bzw. in einer gesamten Region erfasst würde, zumal die Surveillance eine genuine Aufgabe der Mikrobiologie-Labors ist, die von den einzelnen Kliniken nicht so einfach übernommen werden kann. Hinzu kommt, dass PCR ausschließlich Daten auf Basis von Genotypen liefert. Diese phänotypischen Resistenzdaten sind essenziell, weil darauf die Empfehlungen für die empirischen Therapien beruhen können. Konkret müsse geklärt werden, wer Resistenzen erfasst und wer diese epidemiologischen Daten meldet und deren Surveillance garantiert.

Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob man angesichts der noch relativ günstigen Resistenzlage in Österreich überhaupt eine Point-of-Care-Resistenztestung benötigt, so Kern. Angesichts der relativ hohen Kosten müsse man sich vor einer Anschaffung konkret die Fragen stellen: Wird POCT benötigt? Wenn ja, für alle oder Klientel-bezogen? Was wären die Konsequenzen im Spital? Ist überhaupt ein Isolationswesen vorhanden? Gibt es die geeigneten Raumkapazitäten zur Patient:innenisolierung? Eine britische Simulationsstudie auf Basis von knapp 39000 Gonokokken-Infektionen ging der Frage nach, ob durch den Einsatz von POCT der Ceftriaxon-Verbrauch reduziert werden kann. Dabei wurde gezeigt, dass bei Fehlen von Resistenzen gegen Azithromycin nicht auf Ceftriaxon zurückgegriffen werden muss. Dies sei zwar sinnvoll im Hinblick auf die Resistenzsituation, dabei allerdings teurer als der Behandlungsstandard, der keine Resistenztestung vorsieht.6

Kern verwies in diesem Zusammenhang auf eine Modellrechnung, die für sein Zentrum eine Kostensteigerung von 12700,– Euro pro Jahr ergibt, würde man von Kultur-basiertem MRSA-Screening auf PCR-basiertes Screening umsteigen.

Alles in allem sei Resistenz-POCT im klinischen Setting wirklich hilfreich, „wenn man weiß, was man tut, vor Ort die Test- und Methodenkompetenz hat und die Interpretation der Ergebnisse beherrscht. Ein klarer diagnostischer Prozess muss definiert und Qualitätsmanagement vorhanden sein. Auch die Fragen um Surveillance und Meldewesen müssen geklärt sein.“ Letztlich wäre die Voraussetzung auch eine smarte IT basierend auf künstlicher Intelligenz, die „alles mit allem verknüpft“. In jedem Fall soll die Mikrobiologie die Implementierung begleiten und verantworten.

Quelle:

„Resistenz-POCT im klinischen Setting – nice to know oder wirklich hilfreich?“, Vortrag von OA Dr. Jan Marco Kern, Salzburg, im Rahmen des ÖIK am 20.März 2025 in Saalfelden

Literatur:

1 Doern CD: J Clin Microbiol 2018; 56: e01999-17 2 Vasala A et al.: Front Cell Infect Microbiol 2020; 10: 308 3 Peri AM et al.: BMC Infectious Diseases 2022; 22: 794 4 Buchan BW et al.: J Clin Microbiol 58: e00135-20 5 Keske Ş et al.: Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018; 37(4): 779-83 6 Harding-Esch EM et al.: Euro Surveill 2020; 25(43): 1900402

Das könnte Sie auch interessieren:

Vom Kampf gegen Viren und Skeptiker

Das Risiko für Schlaganfall und Myokardinfarkt steigt durch eine Influenzaerkrankung um den Faktor 8, jenes für unterschiedlichste Diabeteskomplikationen nimmt um den Faktor 74 zu. Das ...

Guidelines 2025: ein Update

Im Oktober 2025 präsentierte die European AIDS Clinical Society (EACS) eine aktuelle Version ihrer europäischen Behandlungsleitlinien zum Thema HIV/Aids. Seit zwei Jahrzehnten stellen ...

Ungewöhnliche Erreger: was atypische Pneumonien atypisch macht

Sogenannte atypische Pneumonien werden durch ein charakteristisches Keimspektrum verursacht und unterscheiden sich auch klinisch von „typischen“ Pneumonien. Exakte Begriffsdefinitionen ...