Standards bei Kopf-Hals-Tumoren

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Burian

Abteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kopf- und Halschirurgie

Ordensklinikum Linz, Barmherzige Schwestern

E-Mail: martin.burian@ordensklinikum.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren stützt sich auf die drei Säulen Chirurgie, Strahlentherapie und systemische Therapie. Das ärztliche Handeln basiert unter anderem auf Beobachtungen, Erfahrungen, Lernwilligkeit und kontinuierlichem Wissenszuwachs. Nachvollziehbare und belegbare Behandlungsergebnisse, die sich an der Mehrheit einer Patientengruppe reproduzieren lassen, werden als Standardbehandlung definiert.

Keypoints

-

Bei der Diagnostik von Kopf-Hals-Tumoren gibt es klare Empfehlungen zur Abklärung.

-

Aufgrund der unterschiedlichen Prognose ist bei Oropharynxkarzinomen eine Bestimmung des HPV-Status empfehlenswert.

-

Bei der Therapie selbst stehen je nach Tumorlokalisation und Studienlage nicht immer allgemein gültige Empfehlungen bezüglich der Vorgehensweise zur Verfügung.

-

Die Mitbehandlung der Lymphknoten wird mit wenigen Ausnahmen (glottisches T1-Karzinom) empfohlen.

-

Im Rezidivfall mit einem CPS ≥1 stellt die Kombination von Cisplatin, 5-FU und Pembrolizumab den Therapiestandard dar.

Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften hält fest: „Um eine Standardtherapie handelt es sich dann, wenn sich die Therapie auf aktuell gültige fachliche Empfehlungen stützt, oder – beim Fehlen solcher Empfehlungen – der allgemein geübten Praxis anerkannter Experten entspricht“ (aus der Leitlinie: Abgrenzung von Standardtherapie und experimenteller Therapien im Einzelfall; Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, Bern 2014). Dies impliziert, dass Standardtherapien einem stetigen Wechsel unterworfen sind, und weist „anerkannte Experten“ als jene Gruppe aus, die Standardtherapien festlegen. In den meisten Fällen sind das nationale oder internationale Organisationen, die sich aus den einzelnen medizinischen Fachgesellschaften zusammensetzen. Beispiele dafür sind das National Comprehensive Cancer Network (NCCN), die American Society of Clinical Oncology (ASCO) oder deren europäisches Pendant, die European Society for Medical Oncology (ESMO).

Grundlage für die Erstellung sogenannter Leitlinien bildet der Evidenzgrad eines therapeutischen Vorgehens. Die in den Leitlinien ausgesprochenen Empfehlungen werden meist in Kategorien (z.B. Kategorie A oder Kategorie 1) oder Evidenzgrade eingeteilt. Den höchsten Evidenzgrad erhalten Empfehlungen, die auf systematischen Reviews mehrerer randomisierter, kontrollierter Studien basieren. Ein niedriger Evidenzgrad liegt vor, wenn Daten nur aus publizierten Fallstudien bekannt sind.

Grundsätzliches zur Therapie

Die Therapie von Kopf-Hals-Tumoren stützt sich auf die 3 Säulen Chirurgie, Strahlentherapie und systemische Therapie. Eine Vereinheitlichung eines Therapieschrittes scheint bei der Systemtherapie im Vergleich zur Chirurgie auf einem unterschiedlichen Level realisierbar. Während das therapeutische Agens (z.B. ein Chemotherapeutikum) immer identisch und somit vergleichbarer ist, kommt in der Chirurgie noch der Faktor des „Behandlers“ hinzu. Aus diesem Grund sind randomisierte, kontrollierte Studien im Sektor der chirurgischen Therapie seltener als auf dem Gebiet der Radiochemotherapie.

Diagnostik

Bereits in der Diagnostik gibt es klare Empfehlungen für die Abklärung von Kopf-Hals-Tumoren. In der Bildgebung stehen Computertomografie und Magnetresonanztomografie an erster Stelle. Bei fortgeschrittenen Tumoren sind im Rahmen der Staging-Untersuchung auch ein Thorax-CT und Abdomen-CT sinnvoll. Für das Karzinom unbekannten Ursprungs (CUP) besteht eine gut fundierte Empfehlung für die Positronen-Emissions-Tomografie (PET-CT). Komplettiert wird die Bildgebung durch einen Hals-Nasen-Ohren-Status sowie eine darauffolgende Panendoskopie in Allgemeinnarkose. Meist wird im Rahmen der Panendoskopie eine Biopsie entnommen. Aufgrund der unterschiedlichen Prognose von HPV-negativen gegenüber HPV-positiven Oropharynxtumoren ist eine Bestimmung des HPV-Status bei Oropharynkarzinomen bei Diagnosestellung empfehlenswert.

Im Falle eines Rezidivs ist eine neuerliche Stadieneinteilung (Staging) mittels CT oder MRT, CT von Thorax/Abdomen oder PET-CT vorgesehen. Aufgrund der therapeutischen Konsequenz im Hinblick auf die Erstlinientherapie ist eine PD-L1-Bestimmung (Combined Positive Score, CPS; siehe auch Absatz Erstlinientherapie) richtungsweisend für die weiterführende Therapie.

Im Weiteren soll nun ein kurzer Überblick über Therapieempfehlungen anhand der einzelnen Lokalisationen des Primärtumors gegeben werden.

Therapieempfehlungen

Mundhöhlenkarzinom

Sofern der Allgemeinzustand des Patienten es zulässt, sollte bei kurativ resektablen Mundhöhlenkarzinomen die chirurgische Sanierung eventuell in Kombination mit einer Rekonstruktion durchgeführt werden. Bei ausgedehnten Karzinomen ist eine adjuvante Radio- oder Radiochemotherapie angezeigt. Einschränkend muss gesagt werden, dass die Studienlage hinsichtlich der Frage der Überlegenheit einer chirurgischen oder konservativen Therapie dünn ist. Es gibt eine große Anzahl an nicht randomisierten, meist monozentrischen Studien, welche Daten sowohl nach chirurgischer Therapie als auch nach Strahlen- oder Strahlenchemotherapie liefern. Eine allgemeine Empfehlung lässt sich aber aus diesen Studien nicht ableiten.

Oropharynxkarzinom

Bei Zungengrund- und Tonsillenkarzinomen können sowohl chirurgische als auch primär konservative Therapiewege eingeschlagen werden. Frühstadien können durch eine alleinige Radiotherapie, aber auch durch eine Resektion behandelt werden. Zeigt sich im Falle einer chirurgischen Therapie ein negativer zervikaler Lymphknotenstatus, so kann auf eine adjuvante Radiotherapie nach der Resektion verzichtet werden. Bei ausgedehnten Fällen ist eine Radiochemotherapie oder eine Resektion mit gleichzeitiger Defektdeckung und adjuvanter Therapie möglich.

Ein neoadjuvantes Schema im Sinne der Induktionschemotherapie hat bei Oropharynxkarzinomen kaum einen Stellenwert.

In den letzten Jahren ist eine große Anzahl von Studien durchgeführt worden, die die Möglichkeit einer Therapiedeeskalation bei HPV-positiven Oropharynxkarzinomen untersucht haben. Deeskalation bedeutet in diesem Zusammenhang ver-änderte radiotherapeutische Schemata (Änderung der Fraktionierung oder der Dosis) oder Änderungen in der Dosis der verabreichten Chemotherapie. Bis dato konnte sich aber noch keine Therapiedeeskalation bei HPV-positiven Oropharynxkarzinomen durchsetzen.

Larynxkarzinom

Frühstadien von glottischen Karzinomen (T1/T2-Tumoren) können aus onkologischer Sicht sowohl chirurgisch als auch primär strahlentherapeutisch behandelt werden. Wenn die Visualisierung des Tumorareals laryngoskopisch problemlos möglich ist, sollte minimal invasiven Methoden, wie der CO2-Laserchirurgie, der Vorzug gegeben werden. Bei den fortgeschrittenen Tumoren, die einer Laryngektomie bedürfen, kommen die Organerhaltungsschemata im Sinne einer Induktionschemotherapie zum Zug. Wie in den S3-Leitlinien der deutschen Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften betont wird, soll eine neoadjuvante Chemotherapie vor geplanter definitiver Radio-oder Radiochemotherapie nicht durchgeführt werden, außer zum Zweck der Selektion zwischen Laryngektomie und Radio- bzw. Radiochemotherapie. Das bedeutet, dass Patienten, die sich einer Laryngektomie nicht unterziehen wollen, eine simultane Radiochemotherapie erhalten sollen. Im Falle einer neoadjuvanten Therapie sollte diese mit bis zu 3 Zyklen Cisplatin, Doxetaxel +/– 5-Fluorouracil (5-FU) durchgeführt werden. Im Anschluss wird bei kompletter oder deutlicher Tumorregression eine platinbasierte Chemotherapie empfohlen. Bei Nichtansprechen auf die neoadjuvante Therapie oder bei Progression sollte dem Patienten zu einer Laryngektomie geraten werden. Im Falle von cT4a-Tumoren erscheint die Rückfallrate nach Laryngektomie und Lymphknotensanierung niedriger als nach Radiochemotherapie, weswegen der Patient in diese Richtung beraten werden soll.

Hypopharynxkarzinom

Das prinzipielle Vorgehen ähnelt den Empfehlungen beim Larynxkarzinom. Allerdings muss erwähnt werden, dass Frühstadien beim Hypopharynxkarzinom selten gefunden werden. In diesen Fällen erscheinen eine primäre Radiotherapie oder chirurgische Sanierung (sei es mikrolaryngoskopisch oder durch offene Techniken) sowie eine Halslymphknotensanierung möglich. Bei ausgedehnteren Tumoren können eine neoadjuvante Therapie, simultane Radiochemotherapie, eine partielle oder eine totale Kehlkopfentfernung durchgeführt werden.

Die Behandlung der Halslymphknoten

Allgemein kann gesagt werden, dass im Falle einer chirurgischen Sanierung des Primärherdes auch die Halslymphknoten im Sinne einer Halslymphknotenausräumung („neck dissection“) behandelt werden. Aufgrund einer – je nach Primärherd – 30%-okkulten Lymphknoten-Metastasierungsrate wird die Mitbehandlung der Lymphknoten in fast allen Fällen empfohlen. Ausnahme bildet hier das glottische T1-Karzinom, das nur in den seltensten Fällen zu einer Lymphknotenmetastasierung führt. Die Sentinel-Technik (wie man sie vom Melanom oder Mammakarzinom her kennt) wurde bei den Mundhöhlenkarzinomen untersucht und stellt im Falle eines cN0-Halses eine Alternative zur selektiven „neck dissection“ dar.

Adjuvante Strahlen- oder Strahlen-Chemotherapie

Der Zusatz eines Platins zur adjuvanten Strahlentherapie soll nach Sanierung von ausgedehnten Primärherden oder ausgedehnter lokoregionärer Metastasierung erfolgen. Zusätzlich hat sich die Zugabe eines Chemotherapeutikums bei Vorliegen von Risikofaktoren durchgesetzt: Sollte histopathologisch eine R1-Resektion vorliegen oder eine Kapselruptur einer Lymphknotenmetastase im histologischen Präparat beschrieben sein, kann das rezidivfreie Überleben verlängert werden.

Simultane Radiochemotherapie

Allgemein akzeptiert ist, dass die Zugabeeines Platins (Cisplatin oder Carboplatin) zur Strahlentherapie eine sehr effektive Kombination darstellt. Bei Cisplatin stellt die Dosierung 3x100mg Cisplatin pro m2 Körperoberfläche (KOF) den Goldstandard dar. Aufgrund der hohen Toxizität kann alternativ – und nach den vorliegenden Daten nicht unterlegen – auch wöchentlich 40mg Cisplatin/m2 KOF eingesetzt werden. Insgesamt sollte die erzielte Gesamtdosis Cisplatin über 200mg/m2 KOF liegen. Andere Schemata sind Carboplatin/5-FU oder Carboplatin/Paclitaxel.

Lokale oder lokoregionäre Rezidive

Seit der Einführung der Checkpoint-Inhibitoren in die Therapie von Kopf-Hals-Karzinomen hat sich nun im Rezidivfall die Kombination von Cisplatin, 5-FU und Pembrolizumab, einem PD1-Inhibitor, durchgesetzt und stellt heute den Standard dar. Voraussetzung dafür ist, dass der Combined Positive Score (CPS) über 1 liegt. Sollte der CPS über 20 zu liegen kommen, kann eine Monotherapie mit Pembrolizumab in Erwägung gezogen werden.

Alternativ dazu kann das EXTREME-Schema (Cisplatin/5-FU/Cetuximab) oder ein Schema mit Cisplatin/Doxetacel/Cetuximab (TPEx-Schema) Anwendung finden.

Zweit- und Drittlinientherapie

In diesen Fällen gibt es keine Standards. Wenn möglich, wird der Patient in Studien eingeschlossen. Die in diesen Fällen zur Anwendung kommenden Therapien (meist Mono-Chemotherapien) sind zentrumsabhängig und werden je nach der persönlichen Erfahrung der Behandler eingesetzt.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Österreichs HNO-Abteilungen: Teil 2

Auch in dieser Ausgabe möchten wir – als offizielles Medium der Österreichischen HNO-Gesellschaft – den heimischen HNO-Abteilungen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen sowie ...

Tonsillopharyngitis: Entscheidungsfindung und Patientenorientierung

Akute Halsschmerzen gehören zu den häufigsten Beratungsanlässen in der allgemeinärztlichen und HNO-ärztlichen Praxis. Die aktuelle S3-Leitlinie „Therapie der akuten Tonsillo-Pharyngitis ...

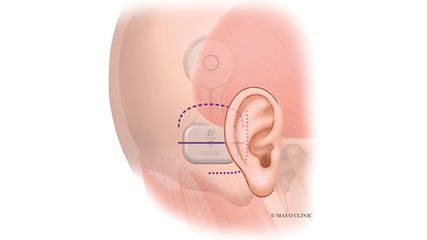

Osia System: erste Erfahrungen mit einem neuen Knochenleitungsimplantat

Für die Versorgung von kombinierten Schwerhörigkeiten existieren verschiedene implantierbare Hörsysteme wie die aktiven Mittelohrimplantate (z.B. Vibrant Soundbridge) und die passiven ...