Herbstallergie durch Beifuß

Autoren:

Dr. Markus Berger1–3

Mag. Dr. Johannes Bouchal3,5

Lukas Dirr, MSc3–5

1 HNO-Abteilung, Klinik Landstraße Wiener Gesundheitsverbund

2 Allergiezentrum Wien West

3 Österreichischer Polleninformationsdienst

4 Institut für Botanik, Universität Innsbruck

5 Abteilung für Strukturelle und Funktionelle Botanik, Fakultät für Lebenswissenschaften Universität Wien

E-Mail: markus.berger@pollenresearch.com

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Klimawandel hat auch einen merklichen Einfluss auf allergene Pflanzen: Üblicherweise beginnt die Beifußpollensaison in Österreich im Juli und endet im Laufe des September. Innerhalb des letzten Jahrzehnts kam es jedoch vermehrt zu herbstlichen Pollenbelastungsgipfeln durch Beifußarten.

Keypoints

-

Bis zu 20% der Allergiker in Österreich sind auf allergene Proteine des Beifußes sensibilisiert.

-

In der Regel erreicht die Beifußsaison in Österreich ihren Höhepunkt im August.

-

Belastungsgipfel im September kamen in den letzten 10 Jahren vermehrt vor – dafür sind neophyte Beifußarten verantwortlich.

-

Luftverschmutzung kann die allergischen Symptome verstärken.

-

Altbekannte Blühkalender werden aufgrund der abweichenden Saisonen ungenauer – hier schafft der Polleninformationsdienst Abhilfe.

Beifußarten

Der Beifuß (Artemisia) ist eine hauptsächlich in der Nordhemisphäre vorkommende Gattung der Korbblütler und umfasst mehr als 500 Arten.1 Einige Arten sind aufgrund der enthaltenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe von medizinischem und pharmakologischem Interesse (z.B. Behandlung von Malaria und Krebsforschung).2 Dies gilt auch für einige der 18 in Österreich vorkommenden Arten.3 Doch neben den für den Menschen dienlichen Inhaltsstoffen enthält die hierzulande am weitesten verbreitete Art, der Gemeine Beifuß (Artemisia vulgaris L.; Abb. 1), auch hoch allergene Proteine wie zum Beispiel Art v 1. Studien im Osten Österreichs haben gezeigt, dass 17–20% der untersuchten Allergiker darauf sensibilisiert sind.4,5

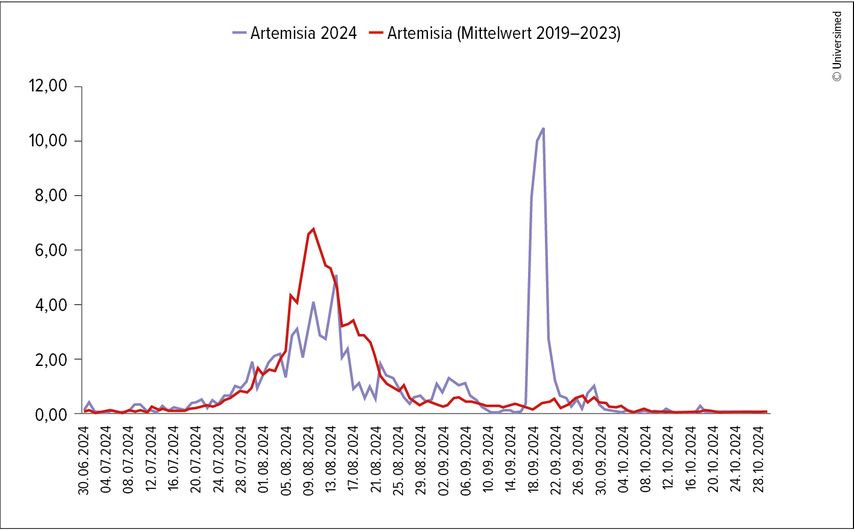

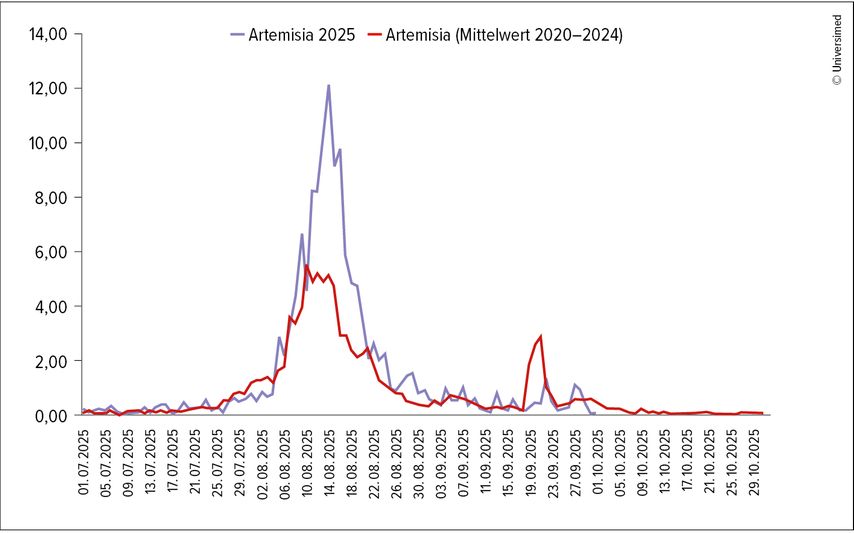

Die Beifußpollensaison beginnt in Österreich üblicherweise im Juli, hat ihren Höhepunkt Mitte August und klingt bis Ende September langsam aus. Innerhalb des letzten Jahrzehnts kam es jedoch mit zunehmender Häufigkeit vor, dass es nach dem ersten Belastungsgipfel im August zwischen Mitte und Ende September noch einmal zu einem deutlichen Anstieg der gemessenen Konzentrationen an den Messstellen in Ostösterreich kam.6 Im Jahr 2024 fiel dort dieser zweite Belastungsgipfel sogar intensiver aus als jener im August (Abb. 2).7,8 Für diese späte Pollenfreisetzung ist anders als im August nicht der Gemeine Beifuß, sondern der Einjährige Beifuß (Artemisia annua L.; Abb. 3) und der Kamtschatka-Beifuß (Artemisia verlotiorum Lamotte) verantwortlich.6

Der Einjährige Beifuß ist, wie schon der Name verrät, eine einjährige Pflanze. Er wird 50 bis 150cm hoch und benötigt von der Keimung bis zur Blüte zwischen 190 und 240 Tage.3,9 Im Gegensatz zum Gemeinen Beifuß (behaarte Blattunterseite) sind die Laubblätter vom Einjährigen Beifuß an der Unterseite kahl und meist hellgrün gefärbt. Sein natürliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Zentralasien bis nach Ost- und Südosteuropa (Albanien, Bulgarien, Rumänien), im Rest von Europa zählt er als Neophyt.1 In der österreichischen Exkursionsflora sind die heimischen Populationen noch als „oft unbeständig“ gelistet (Stand vor 2008).3 Unbeständig bedeutet hier, dass die Pflanze zwar wächst, aber nicht immer die Samenreife erreicht und damit nur geringes Populationswachstum erlaubt.

Der Kamtschatka-Beifuß, auch bekannt als Verlot-Beifuß, ist eine Pflanze, die sich über Ausläufer vermehren kann und mittels ausdauernder Rosetten überwintert. Er wird 0,5 bis 2,5m hoch und blüht erst im Oktober oder November. Der Kamtschatka-Beifuß ähnelt im Aussehen dem Gemeinen Beifuß (behaarte Blattunterseite), seine Achsen sind in der Regel jedoch deutlich rötlich gefärbt. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich von China über den Himalaya bis nach Pakistan. In der österreichischen Exkursionsflora sind die heimischen Populationen noch als „oft unbeständig“, jedoch als „in Ausbreitung befindlich“ gelistet und demnach als Neophyt klassifiziert (Stand vor 2008).3

Wie den beiden Kurzbeschreibungen entnommen werden kann, war demnach bis in die 2000er-Jahre die Vegetationsperiode für diese Arten anscheinend zu kurz, um zur Blüte bzw. Samenreife zu gelangen. Dies hat sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre merklich geändert. Denn die Witterungsbedingungen blieben meist bis in den Oktober hinein sonnig und ungewöhnlich warm. Betrachtet man die Situation in Wien, so zeigt sich, dass diese Witterungsbedingungen einen deutlich positiven Einfluss auf die im Herbst gemessenen Beifußpollenkonzentrationen haben.6 Ein ähnlicher Trend konnte von Wissenschaftlern in Norditalien für den Zeitraum von 1995 bis 2019 nachgewiesen werden. Hier wurde der von den spätblühenden Beifußarten verursachte zweite Belastungspeak im Laufe des untersuchten Zeitraums intensiver.10

Die spätblühenden Beifußarten sind ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich der gegenwärtig stattfindende Klimawandel auf die Blüte vieler allergener Pflanzen und damit auch auf die Belastungsperiode von Pollenallergikern auswirkt.

Für das Jahr 2025 dürfte der Wetterumschwung zu Herbstbeginn mit seinen ausgiebigen Niederschlägen und kühleren Temperaturen den zweiten Belastungshöhepunkt der Beifußpollensaison verhindert oder zumindest abgeschwächt haben (Abb.4).

Konsequenz für Betroffene und Medizin

Die Auswirkung für Kräuterpollen-Allergiker ist evident. Durch die Kreuzreaktion mit Ragweed hat sich für zahlreiche Menschen der Beschwerdezeitraum bereits um einen Monat verlängert. Der zweite Belastungsgipfel von Artemisia annua und verlotiorum sorgt nun für allergische Symptome bis Anfang Oktober. Hinzu kommt, dass Einflussfaktoren, wie Luftverschmutzung, Symptome zusätzlich verstärken können.11

Der längere und stärkere Verlauf verursacht bei Betroffenen eine zunehmend eingeschränkte Lebensqualität, welche, neben den typischen Beschwerden einer allergischen Rhinokonjunktivitis, auch durch reduzierte Schlafqualität und verminderte Leistung in Arbeit und Schule gekennzeichnet ist.12 Vor allem polysensibilisierte Allergiker betrifft dieser Trend, da auch Frühblüher und Gräser von globaler Erwärmung und Luftverschmutzung beeinflusst werden. 2024 fanden sich allergenrelevante Pollen an bis zu 300 Tagen in der Luft.

Für Allergologen wird zudem die Diagnostik erschwert. Skin-Prick-Tests und serologische Diagnostik können lediglich eine Sensibilisierung für Allergene aufweisen. Für die korrekte Diagnosestellung ist die Korrelation von Pollenflug und Beschwerdezeitraum essenziell.

Die altbekannten Blühkalender werden aufgrund der abweichenden Saisonen zunehmend ungenauer. Hierbei ist die interdisziplinäre Arbeit zwischen Biologen und Ärzten unabdinglich, damit aktuelle Polleninformationen dokumentiert und Patienten korrekt diagnostiziert und behandelt werden können.

Hier liegt auch der Fokus des Österreichischen Polleninformationsdienstes. Durch die Kooperation zwischen zahlreichen Biologen, Medizinern, Meteorologen und Modellerstellern wird eine kostenlose, akkurate und wissenschaftlich fundierte Polleninformation für Österreich zur Verfügung gestellt. Die Services werden stets weiterentwickelt und an aktuelle Forschungsergebnisse angepasst. So wird auch auf die aktuelle Luftqualität bei der Belastungsvorhersage Rücksicht genommen. Zuletzt wurde ein neuer KI-Assistent mit Namen „Pollee“ etabliert, welcher Fragen beantwortet und den Informationsfluss erleichtert.

In den letzten Jahren wurden zudem auch Neuerungen, wie der „Ärzteservice“, für medizinisches Personal zur Verfügung gestellt. Hierbei soll vor allem bei der Diagnostik unterstützt werden, damit neue Trends, wie der Herbst-Beifuß, früher erkannt werden.

Literatur:

1 POWO 2022: https://powo.science.kew.org/results?q=Artemisia ; zuletzt aufgerufen am 3.10.2025 2 Bora KS, Sharma A: The genus Artemisia: a comprehensive review. Pharm Biol 2011; 49: 101-9 3 Fischer MA et al.: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberösterr. Landesmuseen, 2008 4 Burbach GJ et al.: GA2LEN skin test study II: clinical relevance of inhalant allergen sensitizations in Europe. Allergy 2009; 64: 1507-15 5 Dorner T et al.: Österreichischer Allergiebericht 2006. Vienna: Verein Altern mit Zukunft 6 Bastl K et al.: A second Artemisia pollen peak in autumn in Vienna: reaching the point of no return? Aerobiologia (Bologna) 2024; 1-11 7 AZ PollenResearch: Polleninformationsdienst für Burgenland; Jahresbericht 2024 8 AZ PollenResearch: Polleninformationsdienst für Niederösterreich; Jahresbericht 2024 9 WHO monograph on good agricultural and collection practices (GACP) for Artemisia annua L; 2006: https://www.who.int/publications/i/item/9241594438 ; zuletzt aufgerufen am 3.10.2025 10 Cristofori A et al.: The late flowering of invasive species contributes to the increase of Artemisia allergenic pollen in autumn: an analysis of 25 years of aerobiological data (1995–2019) in Trentino-Alto Adige (Northern Italy). Aerobiologia (Bologna) 2020; 36: 669-82 11 Berger M et al.: Impact of air pollution on symptom severity during the birch, grass and ragweed pollen period in Vienna, Austria: importance of O(3) in 2010–2018. Environ Pollut 2020; 263: 114526 12 Kiotseridis H et al.: Grass pollen allergy in children and adolescents-symptoms, health related quality of life and the value of pollen prognosis. Clin Transl Allergy 2013; 3: 1-12

Das könnte Sie auch interessieren:

„Die HNO hat glücklicherweise keine Nachwuchsprobleme“

Prim. Prof. Dr. Fabian Sommer hat am 1. November 2024 die Leitung der Abteilung für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde in Feldkirch, Vorarlbergs einziger HNO-Abteilung, übernommen. Im ...

Österreichs HNO-Abteilungen: Teil 5

Und wieder möchten wir – als offizielles Medium der Österreichischen HNO-Gesellschaft – den heimischen HNO-Abteilungen die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen sowie ihre ...

Der OnkoZert-Zertifizierungsprozess – Erfahrungen aus Innsbruck

Die Qualitätssicherung in der onkologischen Versorgung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auch in der Kopf-Hals-Onkologie ist die Behandlung an zertifizierten Zentren inzwischen in ...