_Peter%20Biowski.jpg)

Elektrotherapie bei Stimmerkrankungen

Autor:

Prim. Dr. Peter Biowski

Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation

Wien

E-Mail: peter.biowski@gmail.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich wird die Elektrotherapie zur Stimulation innervierter und denervierter Muskeln, zur Beeinflussung metabolischer Prozesse und für die Elektroanalgesie eingesetzt. Zu den typischen, mit verschiedenen Stromformen behandelbaren Einsatzgebieten zählen Stimmbandschwäche, Recurrensparese, spastische Dysphonie und Presbyphonie (laryngeale Sarkopenie).

Keypoints

-

Jeder schwache Muskel ist mit Strom trainierbar.

-

Stimulation denervierter Muskeln bei Recurrensparese ist nur mit breiten Impulsen (Exponentialstrom) möglich.

-

Elektrostimulation sollte 2–3x täglich als Heimtherapie durchgeführt werden, um Therapieerfolge zu erzielen.

Die Elektrotherapie für den Kehlkopf wirdmit Oberflächenelektroden (Abb. 1) durchgeführt. Je Erkrankung werden ausgewählte Stromformen verwendet.

Einsatzgebiete verschiedener Stromformen

Die Stimulation innervierter Muskeln erfolgt mit Schwellstrom oder Frequenzmodulation, die Stimulation denervierter Muskeln mit Exponentialstrom. Metabolische Prozesse werden durch Hochtontherapie beeinflusst.

Schwellstrom und Frequenzmodulation

Schwellstrom ist ein amplitudenmodulierter Strom mit 0,4ms Impulsdauer, 65Hz, einer Schwelldauer von 3,6s und einer Schwellpause von 4,5s. Frequenzmodulation besteht ebenso aus kurzen Impulsen, die allerdings in der Amplitude (Stromstärke) gleich bleiben, ihre Frequenz variiert zwischen 3 und 33Hz. Die niedrigen Frequenzen (3Hz) führen zu Einzelzuckungen und die hohen (33Hz und 65Hz) verursachen eine tetanische Kontraktion. Diese beiden Stromformen werden zur Behandlung von Stimmbandschwäche bei erhaltener Innervation eingesetzt.

Exponentialstrom

Für die Stimulation denervierter Muskeln werden breite Impulse (100ms) benötigt, die bei peripheren Nervenläsionen selektiv nur die betroffenen Muskeln zu Einzelzuckungen stimulieren. Nur der gelähmte Muskel wird durch einen Stromimpuls zu einer Kontraktion „gezwungen“. Die gesunde Muskulatur soll dagegen nicht stimuliert werden. Dies ist durch die Verwendung von langen Dreiecksimpulsen – sog. Exponentialstrom – möglich. Die Erregbarkeitsschwelle der innervierten Muskulatur ist durch deren Akkomodationsfähigkeit deutlich höher. Es kommt zu einem signifikanten Rückgang (p=0,009) der Stimmlippenschwingungsirregularitäten (verbesserte Stimmfunktion) bei Patienten mit Elektrostimulation im Gegensatz zu Patienten mit Stimmübungen.1

Elektrostimulationsbehandlung

Durch individuell adaptierte Reizstromstärke wird bei gleichzeitiger intendierter Phonation eine Funktionswiederkehr des Nervs bewirkt – Regenerationswirkung. Es kommt zu einer Beschleunigung der „natürlichen“ Regeneration. Bei Durchtrennung des Nervs ist keine Regeneration des Nervs zu erwarten. Durch die Elektrotherapie wird der geschädigte Muskel vor Atrophie und Fibrillationen geschützt – Protektionswirkung.

Therapieziele sind Wiederherstellung der nervalen Kontrolle (Regeneration), Verhinderung morphologisch-funktioneller Folgeschäden wie Atrophie und Fibrillationen (Protektion) und Ausgleichung permanenter Funktionseinbußen der gelähmten Seite durch Kompensationsbewegungen der gesunden Seite (Kompensation).

Die Behandlung zielt darauf ab, einer Muskelatrophie entgegenzuwirken (wenn weniger als 60% der ursprünglichen Muskelmasse vorhanden sind, kann auch bei intaktem Nerv kein Stimmbandschluss erreicht werden) und die gesunde Stimmlippe über die Mittellinie hinaus auf die gelähmte Seite zu führen, um einen Stimmbandschluss zu erreichen.

Bei der Erstellung des Therapieplans muss bedacht werden, dass seit Langem in der Literatur Einigkeit darüber herrscht, dass die Elektrostimulation nur dann ihre regenerative und protektive Wirkung entfalten kann, wenn eine Stimulation sobald wie möglich nach dem schädigenden Ereignis beginnt und mindestens zwei- bis dreimal pro Tag erfolgt. Dies ist durch Heimtherapie möglich.

Die Kombination von Elektrostimulation mit funktionalem Stimmtraining erzielt bessere Ergebnisse als reine Stimmübungstherapie.

Elektrostimulation zur Therapie altersbedingter laryngealer Muskelatrophie

Die Muskelatrophie des M. thyroarytenoideus (TA) (Pars externa: Verengung, Pars interna: Verschluss der Stimmritze) ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Presbyphonie. Bisher existieren keine kausalen Therapieverfahren, um altersbedingte Stimmveränderungen zu beheben, chirurgische und konservativ-logopädische Verfahren zielen primär auf eine Behandlung der Symptome ab. Elektrostimulation der laryngealen Muskulatur kann hier eine neue Therapieoption eröffnen.

Studie mit Schafen

Methode/Material: An fünf alten Schafen (Alter 9 Jahre) wurde der N. laryngeus recurrens unilateral über 29 Tage einmal täglich elektrisch stimuliert (F: 100Hz, Amplitude: 0,3–2mA, 5 Zyklen [1 Zyklus = 8 bursts: 3s EIN/ 0,5s AUS]).

Dem voraus lief eine Bestimmung der Ermüdungsschwelle des M. thyroarytenoideus, um gezielt eine Hypertrophie der Muskelfasern zu provozieren. Während der Operation wurde eine spezielle Cuff-Elektrode um den Nerv gewickelt, der Schrittmacher wurde unter der Halshaut fixiert. Nach Aktivierung lief das Trainingspattern automatisch ab, einmal pro Woche erfolgten endoskopische laryngeale Kontrollen. Alle Tiere durchliefen das gesamte Programm, es kam zu keinerlei Beeinträchtigung im Verhalten.

Ergebnisse: Wir konnten eine signifikante Dickenzunahme der Muskelfasern (Typ I & II) feststellen (p<0,001). Des Weiteren kam es zu einem Anstieg der Menge an RNA in Muskelfasern der stimulierten Seite. Dies traf aber nur für den M. thyroarytenoideus und nicht den M. cricoarytenoideus post. (Öffner der Stimmritze – Postikus) zu.

Diskussion/Schlussfolgerungen: Chronische Elektrostimulation ist eine effiziente Therapieoption, um altersbedingte laryngeale Sarkopenie umzukehren. Bereits nach einem kurzen Trainingszeitraum von 29 Tagen kam es auf der stimulierten Seite zur signifikanten Dickenzunahme der Muskelfasern.2

HiToP®-Hochtontherapie

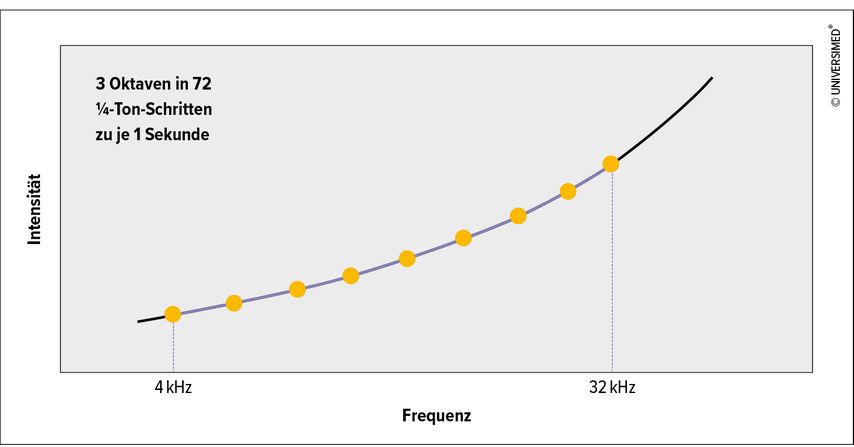

Das Besondere der HiToP®(High Tone Power)-Hochtontherapie ist, dass es sich bei dieser Elektrotherapie um einen mittelfrequenten metallkompatiblen Wechselstrom handelt, der seine Frequenz zwischen 4 und 33KHz verändert (Abb. 2).

Die Wirkungen der Hochtontherapie sind vielfältig und erweitern die klassischen niederfrequenten Therapieformen mit neuartigen Wirkungsweisen:

Es kommt zur Vermehrung und Vergrößerung der Mitochondrien (Energielieferanten der Zelle), Beschleunigung des Stoffwechsels im Citratzyklus, Erhöhung der Zelloxidation3 und der Synthese von ATP, Normalisierung der Muskeltrophik und Enzymkonzentration in denervierten Muskeln, Beschleunigung der Axonregeneration nach peripheren Nervenverletzungen,4 Aktivierung von Proteinkinasen – Stimulation von Enzymen und Proteinen, Erhöhung der Permeabilität der Zellmembranen und Beeinflussung der Natrium-Kalium-Pumpe.

Diese innovative Elektrotherapie beeinflusst eine Vielzahl metabolischer Prozesse und wirkt ursächlich auf zellulärer Ebene.

Schmerztherapie

Zur Schmerztherapie werden verschiedene analgesierende Stromformen eingesetzt. Zur Niederfrequenztherapie gehören konstante Galvanisation, Iontophorese, Impulsgalvanisation und TENS. Die auch zur Schmerzbehandlung verwendete Hochtontherapie ist eine mittelfrequente Stromform.

Zusammenfassung

Die Einsatzgebiete der Elektrotherapie bei HNO-Erkrankungen sind unter anderem: Stimmbandschwäche, Recurrensparese, spastische Dysphonie, Presbyphonie (laryngeale Sarkopenie), Facialisparese, Trigeminusneuralgie, Tinnitus, Hörsturz, Presbyacusis, Schluckstörungen (Morbus Parkinson, zerebraler Insult), Globusgefühl und Torticollis.

Literatur:

1 Ptok M, Strack D: Electrical stimulation-supported voice exercises are superior to voice exercise therapy alone in patients with unilateral recurrent laryngeal nerve paresis: results from a prospective, randomized clinical trial. Muscle Nerve 2008; 38: 1005-11 2 Gugatschka M.: Elektrostimulation zur Therapie altersbedingter laryngealer Muskelatrophie. Vortrag 60. Österr. HNO-Kongress 2016 3 Da Silva Pimenta A et al.: Effect of a single session of electrical stimulation on activity and expression of citrate synthase and antioxidant enzymes in rat soleus muscle. Eur J Appl Physiol 2007; 102: 119-26 4 Gordon T: Electrical stimulation to enhance axon regeneration after peripheral nerve injuries in animal models and humans. Neurotherapeutics 2016; 13: 295-310

Das könnte Sie auch interessieren:

Hörgeräteversorgung und Qualitätssicherung

Die Indikationen für eine Hörgeräteversorgung zulasten der Sozialversicherungsträger in Österreich decken sich mit denen in Deutschland. Dieser Bericht erklärt, wie eine gute ...

Vermeidung von Infektionen bei der Septorhinoplastik

In einer Studie wurde die Inzidenz postoperativer Infektionen nach primärer sowie sekundärer endonasaler Septorhinoplastik untersucht, um mögliche präventive Faktoren zu identifizieren. ...

_Peter%20Biowski.jpg)