Sexualität bei obdach- und wohnungslosen Menschen

Autoren:

Tobias Schiffler, BSc, MSc

Ap. Prof. Priv.-Doz. Dr.med. Dr.scient.med. Igor Grabovac

Zentrum für Public Health

Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Obdach- und wohnungslose Menschen gelten nach wie vor als vernachlässigte und unterversorgte Personengruppe, deren spezifische Herausforderungen häufig übersehen werden. Im Rahmen der internationalen CANCERLESS-Studie wird der Fokus erstmals auf Krebsprävention bei Menschen in prekären Wohnsituationen gelegt. Dabei kommt der Betrachtung von Sexualität und sexueller Gesundheit eine zentrale Bedeutung zu.

Keypoints

-

Das stereotypische Bild von Obdachlosigkeit wandelt sich, da immer mehr junge Menschen und Familien mit Wohnungslosigkeit konfrontiert sind. Dieser Wandel erfordert ein neues konzeptuelles Verständnis und einen angepassten Umgang mit betroffenen Personen.

-

Gesundheitsprofessionist:innen müssen ein Bewusstsein dafür erlangen, dass obdach- und wohnungslose Menschen sexuell aktiv sind. Es ist wichtig, Themen wie sexuelle Gesundheit und Sexualität anzusprechen, Safer Sex zu diskutieren, Verhütungsmethoden und präventive Untersuchungsmöglichkeiten, insbesondere kostenlose und niedrigschwellige Angebote, anzubieten wobei Vorschläge immer den individuellen Lebenskontext berücksichtigen müssen.

-

Im Sinne der kultur- und traumasensiblen Versorgung ist es entscheidend, das komplexe Leben obdach- und wohnungsloser Menschen, einschließlich emotionaler und romantischer Beziehungen, zu verstehen. Medizinisches Fachpersonal sollte auf Anzeichen von emotionalem Missbrauch und sexuellem Trauma achten und sich über geeignete Betreuungsmöglichkeiten für betroffene Patient:innen informieren.

Obdach- und Wohnungslosigkeit ist ein komplexes soziales Problem, das weltweit Menschen aus allen Lebensbereichen betrifft. Der Begriff umfasst dabei nicht nur Menschen, die – wie zumeist stereotypisiert dargestellt – auf der Straße oder im Freien leben, sondern auch jene, die sich in unsicheren, unzureichenden oder temporären Wohnverhältnissen befinden. Diese breitere Begriffsdefinition entspricht der ETHOS-Typologie, die von FEANTSA, dem europäischen Dachverband der Einrichtungen, die mit obdach- und wohnungslosen Menschen arbeiten, herausgegeben wird und zunehmend im Bereich der Politik und Forschung verwendet wird.1

Aktuelle Zahlen belegen, dass derzeit in Europa mindestens 895000 Menschen von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffen sind.2 Im zentralen Melderegister in Österreich waren im Jahr 2021 insgesamt 19450 Personen als obdach- oder wohnungslos registriert,3 wobei zu beachten ist, dass es sich hier um registrierte Wohnungslosigkeit handelt und die Dunkelziffer tatsächlich prekär wohnversorgter Menschen von Expert:innen auf 40000 bis 60000 geschätzt wird. Hinsichtlich der Geschlechtsverteilung sind statistisch mehr Männer von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffen – diese Verteilung sollte jedoch kritisch betrachtet werden, da betroffene Frauen häufiger von versteckter Wohnungslosigkeit betroffen sind und vermehrt in unsicheren, temporären Wohnsituationen leben.4

Ursachen und Folgen von Obdachlosigkeit

Die Ursachen dafür, dass Menschen in die Wohnungslosigkeit gedrängt werden, sind mannigfaltig und können beispielsweise wirtschaftliche Schwierigkeiten, familiäre Probleme oder körperliche und psychische Erkrankungen, wie Suchterkrankungen, umfassen. In weiterer Folge haben obdach- und wohnungslose Menschen oft eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsversorgung und sind einem höheren Risiko für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen ausgesetzt, darunter chronische Erkrankungen und Infektionskrankheiten. Durch die prekären Lebensbedingungen – wie unzureichende Hygiene, Unter- oder Mangelernährung und die Exposition gegenüber extremen Wetterlagen – können bestehende Gesundheitsprobleme weiter verschlechtert und neue hervorgerufen werden. In Form einer Bidirektionalität können auf diese Weise entstandene Gesundheitsprobleme wiederum die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, ein stabiles Einkommen zu erzielen oder ihren Wohnraum zu sichern.

Unterschätzter Bedarf an Gesundheitsfürsorge

Entgegen der unter Gesundheitspersonal oft verbreiteten Annahme, dass bei der Arbeit mit obdach- und wohnungslosen Personen primär grundlegende Bedürfnisse wie Wohnraum und Ernährung Vorrang haben sollten, zeigen betroffene Menschen ein beachtliches Interesse an ihrer Gesundheit. Während die Sicherstellung von Wohnraum und Lebensmitteln zweifellos wichtig ist, legen wohnungslose Menschen ebenso Wert auf ihre Gesundheit und suchen aktiv nach Gesundheitsdiensten und -beratung.5–7 Dieses Bewusstsein für gesundheitliche Belange unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Bedürfnisse wohnungsloser Menschen, die gleichermaßen soziale als auch gesundheitliche Aspekte einschließt.

Ein Grund für das Entstehen solcher Trugschlüsse könnte die Schwerpunktsetzung in der medizinischen Ausbildung sein, da soziale Themen, wie Wohnungslosigkeit, und deren Einfluss auf Gesundheit in gesundheitsberuflichen Curricula unterrepräsentiert sind. Dies kann dazu führen, dass Mediziner:innen und andere Gesundheitsprofessionist:innen weniger darauf vorbereitet sind, effektiv auf die Gesundheitsbedürfnisse von Menschen in sozial benachteiligten oder vulnerablen Lebenssituationen zu reagieren. Durch ein besseres Verständnis der sozialen Gesundheitsdeterminanten sowie der spezifischen Herausforderungen, denen obdach- und wohnungslose Menschen gegenüberstehen, könnten professionelle Helfer:innen jedoch eine effektivere und ganzheitlichere Versorgung bieten und so zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheiten beitragen.

Erschwerte Bedingungen für Sexualität

Ein – neben Gesundheit und Gesundheitsfürsorge – ebenso vernachlässigtes Thema seitens des Gesundheitspersonals stellt die Sexualität bei obdach- und wohnungslosen Menschen dar. Trotz ihrer hohen Relevanz ist Sexualität in dieser Zielgruppe nach wie vor unzureichend erforscht. Obdach- und wohnungslose Menschen, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, stehen vor einzigartigen Herausforderungen, wenn es um ihre sexuelle Gesundheit geht. Sie sind häufig einem erhöhten Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten ausgesetzt, was durch den eingeschränkten Zugang zu präventiven Maßnahmen, wie Kondomen oder regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, weiter verstärkt wird.8,9 Zusätzlich sind betroffene Personen oftmals mit einem Mangel an sicheren und privaten Räumen konfrontiert, was sich auf ihre Möglichkeiten auswirkt, in ihren sexuellen Beziehungen Autonomie und Sicherheit herzustellen. Diese Situation wird durch Faktoren wie Armut, psychische Gesundheitsprobleme und teilweise Substanzmissbrauch weiter verschärft. Besonders vulnerable Gruppen sind in diesem Zusammenhang obdach- und wohnungslose Frauen und LGBTIQ+-Personen, da sie ein höheres Risiko aufweisen, sexualisierte Gewalt und Ausbeutung zu erleben – eine weitere Beeinträchtigung in Bezug auf sexuelle Gesundheit und Wohlbefinden.10 Diese Umstände erfordern ein umfassendes Verständnis und spezifische, zielgerichtete Interventionen. Soziale Programme und Gesundheitsdienste, die sich auf die Bedürfnisse obdach- und wohnungsloser Menschen konzentrieren, müssen daher einen Ansatz verfolgen, der sowohl physische als auch psychosoziale Aspekte berücksichtigt.11 Dies beinhaltet nicht nur den Zugang zu medizinischer Versorgung und Aufklärung, sondern auch die Schaffung von sicheren Räumen und die Bereitstellung von Ressourcen, die es betroffenen Menschen ermöglichen, ihre Sexualität und Beziehungen auf gesunde und sichere Weise zu erleben und zu gestalten.

Weitere untererforschte Teilaspekte von Sexualität bei obdach- und wohnungslosen Personen sind romantische Beziehungen und Emotionalität. In ihrer qualitativen Arbeit konnten Rayburn und Corzine zeigen, dass romantische Beziehungen im Leben wohnungsloser Menschen eine fundamentale Rolle spielen und in ähnlicher Weise emotional unterstützend oder herausfordernd erlebt werden wie von wohnversorgten Menschen.12 Betroffene Personen erleben Liebe, sexuelle Beziehungen und teilen Hoffnungen und Träume – da die Erfahrungen jedoch in einem öffentlichen Raum stattfinden, bringt dies einzigartige Herausforderungen mit sich. Dabei hebt die Studie hervor, dass obdach- und wohnungslose Menschen, trotz dieser erschwerten Lebensumstände, komplexe emotionale und romantische Beziehungen führen. Ein Aspekt, der auch im Rahmen der professionellen Arbeit mit dieser Zielgruppe berücksichtigt werden muss.

Krebsprävention für obdach- und wohnungslose Menschen – das CANCERLESS-Projekt

CANCERLESS ist ein EU-gefördertes internationales Projekt, das sich auf die Verbesserung der Krebsprävention und -früherkennung bei obdach- und wohnungslosen Menschen konzentriert. Ziel ist es, ein neues Krebspräventionsmodell für diese Zielgruppe – das Health-Navigator-Modell – zu entwickeln und evaluieren. Das Projektkonsortium setzt sich aus akademischen und nichtakademischen Partnerorganisationen aus insgesamt sechs europäischen Ländern zusammen, welche dieses Präventionsmodell kollaborativ und durch Einbeziehen direkt betroffener sowie professionell tätiger Menschen entwickelt haben. Die Implementierung des Health-Navigator-Modells lief von Mitte 2022 bis Ende 2023 in Österreich, Griechenland, Spanien und dem Vereinigten Königreich in verschiedenen regionalen Einrichtungen für prekär wohnversorgte und/oder nichtversicherte Menschen. Pilotierungspartner in Österreich war AmberMed in Wien.

Sexualität im Rahmen des CANCERLESS-Projekts

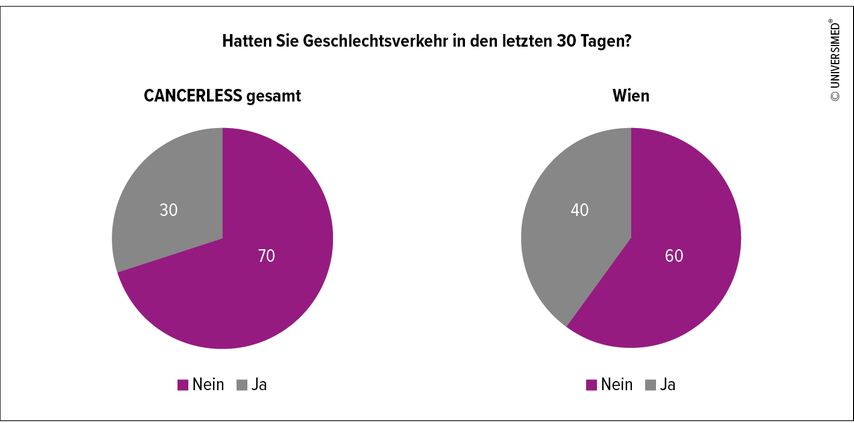

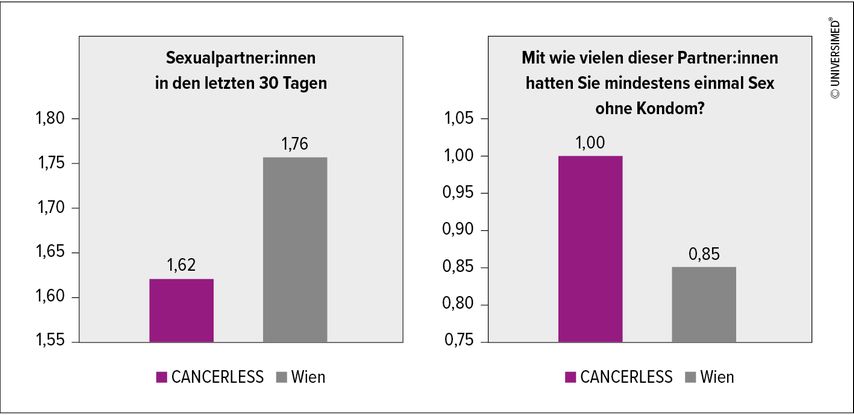

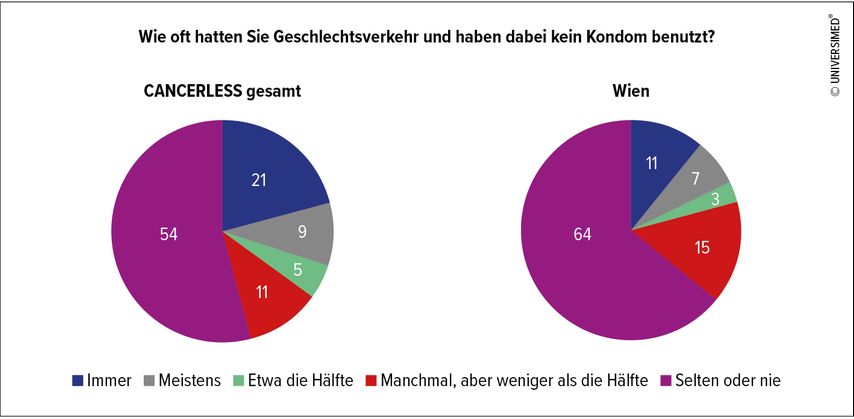

CANCERLESS legt darüber hinaus einen Fokus auf sexuelle Gesundheit, wobei im Rahmen der Modellimplementierung Einzelsitzungen und Workshops mit individuellen Bedarfsanalysen für Teilnehmende u.a. zu den Themen Safer Sex, sexuell übertragbare Krankheiten und Schwangerschaftsvorsorge von speziell geschultem Personal – den sogenannten Gesundheitsnavigator:innen („Health Navigators“) – durchgeführt wurden. Im Rahmen dieser Bedarfsanalysen und Beratungsgespräche mit den Teilnehmenden erhoben die Gesundheitsnavigator:innen umfassende Daten zu gesundheitsrelevanten Themen. Die vorläufigen quantitativen Ergebnisse des Projekts zeigen dabei aufschlussreiche Muster im Bereich der sexuellen Gesundheit: Die untersuchte Kohorte in Wien hatte im Vergleich zu anderen Pilotstandorten in den letzten 30 Tagen häufiger Geschlechtsverkehr (Abb. 1) und eine größere Anzahl an Sexualpartner:innen (Abb. 2). Zudem wurde ein vermehrter Gebrauch von Kondomen festgestellt (Abb. 2 und 3), was auf ein gesteigertes Bewusstsein für Safer-Sex-Praktiken in dieser Gruppe hindeutet.

Abb. 2: Anzahl der Sexualpartner:innen in den letzten 30 Tagen und anteilsmäßiger Gebrauch von Kondomen

Fazit

Die Stigmatisierung obdach- und wohnungsloser Menschen – oft stereotypisiert als ältere, weiße Männer mit Bart dargestellt – verkennt die Realität, dass Wohnungslosigkeit Menschen aller Altersgruppen und junge Familien betrifft. Betroffene Personen haben ein erhöhtes Risiko für sexuell übertragbare Infektionen, was die Notwendigkeit von professionellen Gesprächen über Safer Sex, Verhütungsmethoden, die Vermeidung ungewollter Schwangerschaften und den Zugang zu kostenlosen Testmöglichkeiten hervorhebt. Alle gesundheitsbezogenen Vorschläge sollten die spezifischen Lebensrealitäten betroffener Menschen berücksichtigen, wie z.B. die Lagerung von Medikamenten ohne Kühlschrank oder der Zugang zu sanitären Anlagen. Eine kultur- und traumasensible Versorgung ist essenziell, um insbesondere Personen, die emotionalen Missbrauch oder sexuelles Trauma erfahren haben, zu unterstützen.

Literatur:

1 FEANTSA: ETHOS – Europäische Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung. FEANTSA 2005; https://www.feantsa.org/download/at___6864666519241181714.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.1.2024) 2 FEANTSA, Abbé Pierre Foundation: 8th Overview of Housing Exclusion in Europe 2023. FEANTSA 2023; https://www.feantsa.org/public/user/Resources/reports/2023/OVERVIEW/Rapport_EN.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.1.2024) 3 Statistik Austria: Wohnen 2022: Zahlen, Daten und Infikatoren der Wohnstatistik. Statistik Austria 2023; https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/Wohnen-2022_barrierefrei.pdf (zuletzt aufgerufen am 10.1.2024) 4 Pleace N: Exclusion by definition: the under-representation of women in European homelessness statistics. In: Mayrock P, Bretherton J (Hg.): Women’s homelessness in Europe. Palgrave Macmillan 2016; 105-26. doi:10.1057/978-1-137-54516-9_5 5 Carmichael C et al.: Barriers and facilitators to health care access for people experiencing homelessness in four European countries: an exploratory qualitative study. Int J Equity Health 2023; 22(1): 206 6 Daiski I: Perspectives of homeless people on their health and health needs priorities. J Adv Nurs 2007; 58(3): 273-81 7 Schiffler T et al.: Access to cancer preventive care and program considerations for people experiencing homelessness across four European countries: an exploratory qualitative study. EClinicalMedicine 2023; 62: 102095 8 Caccamo A et al.: Narrative review: sexually transmitted diseases and homeless youth - what do we know about sexually transmitted disease prevalence and risk? Sex Transm Dis 2017; 44(8): 466-76 9 Williams SP, Bryant KL: Sexually transmitted infection prevalence among homeless adults in the United States: a systematic literature review. Sex Transm Dis 2018; 45(7): 494-504 10 Tyler KA, Wright JD: Homelessness and sexual assault. In: OʼDonohue WT, Schewe PA (Hg.): Handbook of sexual assault prevention. Springer 2019; 693-707. doi:10.1007/978-3-030-23645-8_41 11 Jeleff M et al.: Cancer risk factors and access to cancer prevention services for people experiencing homelessness. Lancet Public Health 2024 (im Druck) 12 Raynburn RL, Corzine J: Your shelter or mine? Romantic relationships among the homeless. Deviant Behav 2010; 31(8): 756-74. doi: 10.1080/01639621003748803

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Pharmakogenetik zur Vermeidung unerwünschter Arzneimittelwirkungen

Alle praktizierenden Mediziner:innen hatten schon einmal mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu kämpfen. Wir gehen davon aus, dass diese Nebenwirkungen ein unangenehmer Teil von ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...