Nachsorge bei Frauen nach gynäkologischen Krebserkrankungen

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Lukas Hefler, MBA

Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitalspartner Ordensklinikum Linz und Konventhospital Barmherzige Brüder, Linz

E-Mail: lukas.hefler@ordensklinikum.at

Wir wollen mit diesen Ausführungen einheitliche Empfehlungen zur Nachsorge bei Frauen mit gynäkologischen Krebserkrankungen bieten, die das ärztliche Gespräch und die klinische Untersuchung in den Mittelpunkt stellen, unnötige Untersuchungen vermeiden helfen, die Rolle der niedergelassenen Fachärzte fördern, die Kooperation mit den Spitalsabteilungen verbessern und forensische Sicherheit bieten.

Das Ziel der Nachsorge ist die Begleitung der Frau in der Bewältigung ihrer Erkrankung, der Behandlung allfälliger Nebenwirkungen und die Früherkennung von neu aufgetretenen Tumoren.

Die Erwartungen an die Nachsorge sowohl von betroffenen Frauen als auch von betreuenden Ärztinnen und Ärzten sind oftmals divergierend und unrealistisch. So ist die Annahme, dass die Früherkennung eines Rezidivs die Behandlung erleichtert und zu besseren Ergebnissen führt, in den meisten Fällen nicht bewiesen. Mögliche Inhalte der Nachsorge können jedoch unter anderem sein:

-

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität

-

Rehabilitationsmaßnahmen

-

Behandlung von Nebenwirkungen

-

Evaluierung von Risikofaktoren und Beratung bei evtl. genetischer Prädisposition

-

Psychosoziale Unterstützung

-

Beratung zu Fragen der sexuellen Gesundheit

-

Beratung zu Fragen der Fertilität/Verhütung

-

Diagnose und etwaige Therapie von Osteopenie/Osteoporose

-

Behandlung von klimakterischen Beschwerden

-

Rezidivdiagnose und Einleitung weiterer Abklärung

-

Allfällige indizierte Früherkennungsuntersuchungen für mögliche Zweittumore wie z.B. Koloskopie

-

Qualitätskontrolle der medizinischen Behandlung

Empfehlungen

Das Ziel unserer Arbeitsgruppe ist, Empfehlungen für die Nachsorge von asymptomatischen Frauen nach Abschluss der Primärtherapie zu erstellen. Bei neu aufgetretener klinischer Symptomatik, die auf ein Rezidiv hinweisen könnte, sind weitere Untersuchungen je nach Beschwerden einzuleiten.

Ausgenommen von diesen Empfehlungen sind Patientinnen, die im Rahmen von klinischen Studien behandelt werden, deren Nachsorge durch das jeweilige Studienprotokoll vorgegeben ist.

Ablauf

Am Anfang jeder Nachsorge soll ein ausführliches Gespräch der nachsorgenden Ärztin/des nachsorgenden Arztes mit der Frau stattfinden, in dem der Sinn sowie der potenzielle Nutzen, aber auch die Limitationen der Nachsorge besprochen werden.

Weiters soll eine Familienanamnese erhoben werden, um möglicherweise familiär bedingte Krebserkrankungen zu diagnostizieren und sowohl für die Frau als auch für ihre Angehörigen die geeigneten Maßnahmen einleiten zu können.

Da Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen primär an zertifizierten gynäkologischen Tumorzentrum behandelt werden sollen, soll eine Rückmeldung betreffs der nachgesorgten Frau an das behandelnde Zentrum erfolgen.

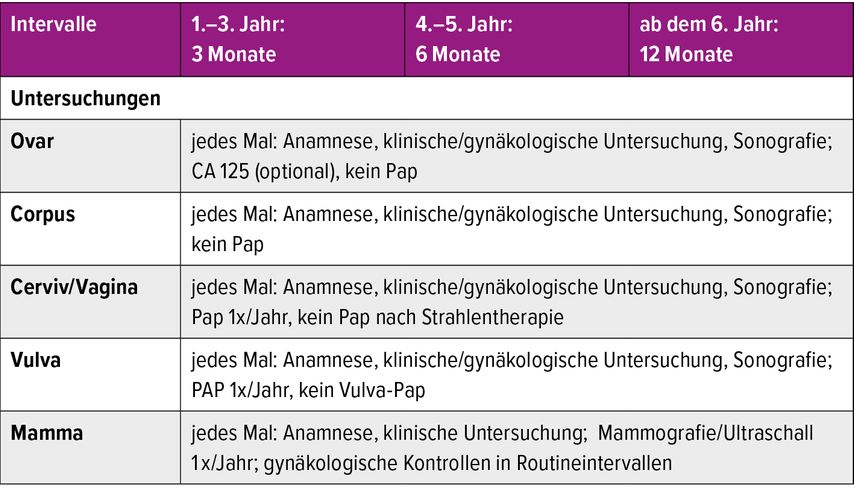

Die Nachsorge kann sowohl in Spitalsambulanzen als auch bei niedergelassenen Fachärzten durchgeführt werden. Sie erfolgt nach dem Nachsorgeschema der AGO Austria (Tab. 1).

Anmerkungen zum Nachsorgeschema

Weitere Untersuchungen wie Computertomografie, Magnetresonanzuntersuchzungen, Throraxröntgen, PET-Computertomografien und Laboruntersuchungen wie z.B. Tumormarkerbestimmungen sind nur bei Rezidivverdacht sinnvoll.

Borderlinetumoren des Ovars sind wie Ovarialkarzinome nachzusorgen, seltene andere gynäkologische Krebserkrankungen sind wenn möglich in eine dieser fünf Gruppen einzuordnen: Ovar, Corpus, Zervix/Vagina, Vulva, Mamma.

Empfehlungen in Bezug auf andere seltene gynäkologische Malignome (wie z.B. Chorionkarzinome, Keimstrang-, Keimzelltumoren des Ovars) sowie für spezielle Behandlungssituationen (wie z.B. St.p. Trachelektomie oder anderen Maßnahmen mit Fertilitätserhalt), werden in der vorliegenden Leitlinie bewusst nicht abgebildet und sind im Einzelfall vom betreuenden gynäkologischen Tumorzentrum vorzugeben.

In Abwägung der individuellen Risikosituation und der Wünsche der betroffenen Frau kann von den vorliegenden Nachsorgeempfehlungen abgewichen werden.

Quelle:

Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO) der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG). Arbeitsgruppe: Lukas Angleitner-Boubenizek, Gerhard Bogner, Walter Dirschlmayer, Florentia Peintinger, Edgar Petru, Veronika Seebacher-Shariat, Paul Sevelda, Karl Tamussino, Birgit Volgger; Organisation: Lukas Hefler; https://ago-austria.at/nachsorge-bei-frauen-nach-gynaekologischen-krebserkrankungen

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Pharmakogenetik zur Vermeidung unerwünschter Arzneimittelwirkungen

Alle praktizierenden Mediziner:innen hatten schon einmal mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu kämpfen. Wir gehen davon aus, dass diese Nebenwirkungen ein unangenehmer Teil von ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...