Wenn Grenzen überschritten werden

Autorinnen:

Prof. Dr.med. em. Irene Hösli

Ehemalige Chefärztin Geburtshilfe

Universitätsspital Basel, Schweiz

E-Mail: irene.hoesli@usb.ch

Mag. Beate Elvira Lamprecht

Studiengangsleiterin Hebammen

Department Gesundheitswissenschaften

FH Salzburg, Campus Puch/Urstein

Grenzüberschreitungen kommen auch im medizinischen Alltag vor: das Überschreiten von eigenen Grenzen oder das Nichtrespektieren der Grenzen der anderen. Das kann bis zum Einsatz von Gewalt führen. In medizinisch schwierigen Grenzsituationen können Behandelnde auch an die Grenzen der ethischen Grundprinzipien geraten.

Das Thema «Grenzen überschreiten» kennen wir bestens aus den Nachrichten, wo meist geografische Grenzen gemeint sind, über die Menschen flüchten. In der Medizin gibt es «Ärzte ohne Grenzen», eine der grössten unabhängigen Organisationen, die medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten leistet und Grenzen in jeder Hinsicht überschreitet.

Wie sieht es im Alltag der medizinischen Versorgung aus? Grenzüberschreitungen kommen auch im medizinischen Alltag vor, oft im negativen Sinne: das Überschreiten von eigenen körperlichen oder psychischen Grenzen oder das Nichtrespektieren der Grenzen der anderen, was bis zum Einsatz von Gewalt führen kann. Zu Grenzüberschreitungen in der Medizin gehört ebenso das Dilemma, dass wir bei Behandlungen in medizinisch schwierigen Grenzsituationen auch an Grenzen der ethischen Grundprinzipien geraten können.

Gewalt gegenübermedizinischem Personal

Am Flughafen Zürich befindet sich bei der Zollkontrolle ein Schild mit der Aufschrift: «Bedrohungen, Beschimpfungen, Drohungen und Tätlichkeiten können strafrechtlich verfolgt werden.»1

Leider mussten solche Hinweise inzwischen auch auf den Notfallstationen angebracht werden. Die Zunahme verbaler Gewalt gegenüber medizinischem Personal hat sicher auch mit einer Sensibilisierung zu diesem Thema und damit mit dem veränderten Konzept der Wahrnehmung von Gewalt zu tun, die dazu führt, dass mehr Vorfälle gemeldet werden.

Der häufig bestehende Personalmangel, die Inanspruchnahme von Notfallstationen, auch wenn die Dringlichkeit nicht gegeben ist, und die Verrohung gegenüber Dienstleistenden wie Polizei, Rettungskräften oder Krankenhäusern sind reale Gründe für die steigenden Zahlen.2,3

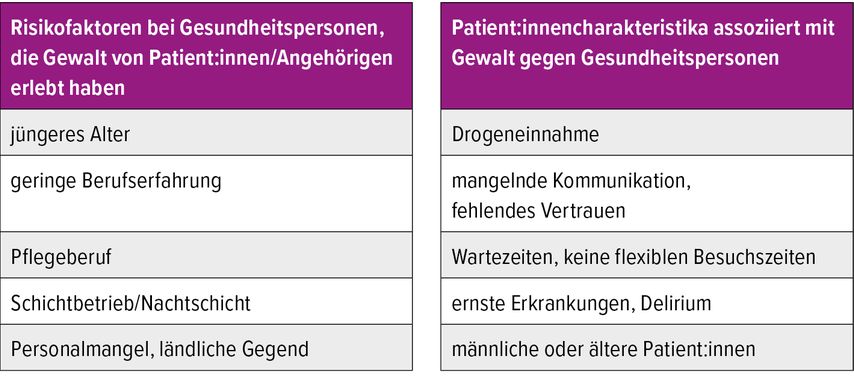

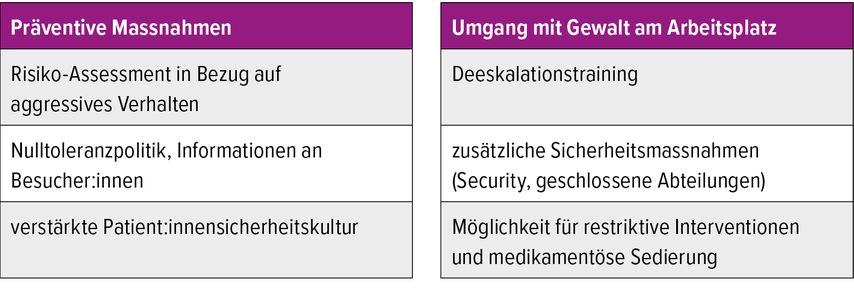

Man kann nur dann präventive Massnahmen ergreifen, wenn man die Umstände, die zu Gewalt führen und unter denen Grenzen nicht respektiert werden, genauer kennt. In einer Metaanalyse wurden Charakteristika und Risikofaktoren sowohl von Patient:innen, die Gewalt auf Notfallstationen ausführen, als auch von Gesundheitspersonen, die dort Gewalt erfahren, aufgelistet (Tab. 1).4

Die Autor:innen fassen mögliche konkrete präventive Massnahmen zusammen (Tab. 2).

«Substandard care»gegenüber Patient:innen

Der Begriff «Gewalt in der Geburtshilfe» wird seit der «Roses Revolution», einer 2011 gegründeten Aktion gegen Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe, offen diskutiert. Weltweit erfahren Frauen während der Geburt Gewalt, z.B. durch körperliche Misshandlung, Beschimpfungen, Diskriminierung, Einsatz von Verfahren, in die sie nicht eingewilligt haben, und nicht unterstützende Pflege.5 Die Auseinandersetzung mit Gewalt, die während Geburten ausgeübt und erfahren wird, hilft auch dabei, Gewalterfahrungen im allgemeinen medizinischen Umfeld einzuordnen.

Die WHO-Leitlinie für die intrapartale Betreuung empfiehlt eine respektvolle Betreuung unter der Geburt für alle Frauen, d.h. eine Betreuung, die «die Würde, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit wahrt, die Freiheit von Schaden und Misshandlung gewährleistet und die eine informierte Entscheidung und kontinuierliche Unterstützung während der Wehen und der Geburt ermöglicht».6

Beispiele für eine nicht respektvolle Behandlung sind:

-

autoritäres Verhalten

-

ungenügende oder unnötige Massnahmen

-

fehlende Empathie

-

fehlender Einbezug von Partner:innen

-

mangelnde Wahrung der Privatsphäre

-

fehlender Respekt gegenüber Kultur, Religion, individuellen Vorstellungen

Gewalt ist gemäss Definition eine extreme Handlung, bei der absichtlich eine oder mehrere Personen verletzt werden.7

An dieser Definition lässt sich Kritik äussern: Eine Geburt involviert das Wirken physischer Gewalten, der Begriff «Gewalt» in diesem Zusammenhang scheint also nicht korrekt gewählt. Er identifiziert die oben genannten Probleme in der Geburtshilfe nicht immer, sondern kann bei Ärzt:innen und Hebammen zu Frustration und Abwehr führen.

Der eigentlich sinnvolle Begriff wäre: ungenügende und respektlose Behandlung («substandard and disrespectful care»), wie ihn die Europäische Assoziation der Perinatalmedizin 2024 definiert hat. Dieser Begriff ist präzise, lässt Raum für Diskussionen und Verbesserungen und öffnet die Kommunikation.7

Grenzen der Evidenz in medizinischen Extremsituationen

Neben vielen Massnahmen und Handlungsweisen mit hoher Evidenz für bestimmte Situationen gibt es in der Geburtshilfe auch Umstände, die zwar sehr selten sind, aber ein hohes Risiko für Mutter und/oder Kind bedeuten und bei denen meist nur retrospektive oder Observationsstudien existieren. Die Evidenz ist hier gering, da die Datenlage entweder nicht vorhanden, widersprüchlich oder für die individuelle Situation ungeeignet ist.

Besonders der Umgang und die Beratung einer Schwangeren mit sehr frühem Blasensprung (PPROM) vor der 23. Schwangerschaftswoche (SSW), also vor Erreichen der Lebensfähigkeit des Kindes, ist dafür ein Beispiel. Ein PPROM vor Erreichen der Lebensfähigkeit tritt bei weniger als 2% aller Frühgeburten auf, bei ca. 30% kommt es zur Geburt innerhalb von 72 Stunden, bei weiteren 12% innerhalb von sieben Tagen und bei 20% innerhalb von zwei Wochen.

Das Risiko ist neben Chorioamnionitis und vorzeitiger Plazentalösung vorwiegend das Risiko einer maternalen und/oder neonatalen Sepsis. Aktuell sind evidenzbasierte Daten gering und auch die klinische Erfahrung hinsichtlich des weiteren Schwangerschaftsverlaufs ist bei der geringen Inzidenz sehr begrenzt. Es kann sich auch die Frage eines Schwangerschaftsabbruchs bei maternaler lebensbedrohlicher Gefährdung stellen. Somit ist die Beratung, die für einen «informed consent» oder eine «shared decision» notwendig ist, kein einfaches Unterfangen.

Eine Studie mit prospektiven Observationsdaten aus Grossbritannien mit über 300 Einlings- und 38 Mehrlingsschwangerschaften und PPROM zwischen 16 und 22+6 SSW zeigte, dass bei 32% ein Schwangerschaftsabbruch aus medizinischen Gründen durchgeführt wurde.8 14% der Frauen mit PPROM vor 23 SSW hatten eine Sepsis, zwei Frauen starben daran (16 und 23 SSW). Die Rate an maternaler Sepsis war bei Zwillingsschwangerschaften höher.

Die Autor:innen berechneten eine theoretische Anzahl an Lebendgeburten, indem sie die Schwangerschaften, die in einem Schwangerschaftsabbruch endeten, so integrierten, als ob die Schwangerschaft fortgesetzt worden wäre, und berechneten hypothetisch sowohl ein schlechtes als auch ein gutes Outcome in diesen Schwangerschaften. Insgesamt lag die Rate an Lebendgeburten bei 44% (39–62%), die Rate der Frühgeborenen, die ohne schwere Morbidität entlassen wurden, bei 18% (12–48%).

Die Unterstützung der «shared decision» bei geringer Evidenz erfordert eine noch stärkere Beziehung zwischen Ärzt:innen/Hebamme und Patient:innen/Paar und eine klare Kommunikation. Das Gespräch erfordert das sensible Halten eines Gleichgewichts zwischen der Weitergabe von Informationen und dem Umgang mit emotionalen Reaktionen, die auftreten können, wenn die Informationen oder medizinischen Fakten unzureichend sind oder zu schwierigen Abwägungen zwischen Optionen führen, sei es in Bezug auf mögliche Ergebnisse oder andere Faktoren.9

Anwendung der Ethik, wenn Grenzen überschritten werden

Seit 1979 kennen wir in der Medizinethik die Prinzipien von Beauchamps und Childress:10

-

Selbstbestimmungsrecht («respect for autonomy»), d.h. informierte Entscheidungen ohne Zwang zu treffen

-

Patient:innenwohl («beneficence»)

-

Prinzip der Schadensvermeidung («non-maleficence»)

-

soziale Gerechtigkeit («justice»), d.h. gleiche und faire Verteilung von Ressourcen und Behandlungen

Die pränatale ethische Entscheidung im Sinn eines «shared decision making» ist eine mehrfache Herausforderung an der Grenze der Lebensfähigkeit. Voraussetzungen für das Gespräch mit den Eltern sind aufseiten des interdisziplinären und multiprofessionellen Teams hohe Sachkompetenz, Erfahrung und der Aufbau von Vertrauen.

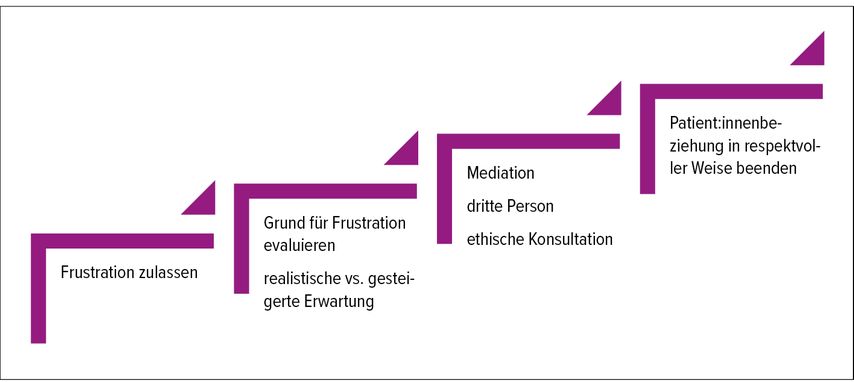

Die Eltern, die vornehmlich die Wertekompetenz miteinbringen, können nur dann partizipativ und aktiv an der Entscheidung teilnehmen, wenn die oben erwähnten Faktoren gegeben sind. Bestehen jedoch unrealistische Erwartungen, wird eine Behandlung aus weltanschaulichen Gründen verweigert oder die Kommunikation aktiv unterbrochen, kann es schwierig werden, sowohl an den ethischen Prinzipen festzuhalten als auch einen «Shared decision»-Prozess zu gestalten. ACOG hat dazu ein mehrstufiges Konzept zur Konfliktlösung bis hin zur Beendung einer Ärzt:innen-Patient:innen-Beziehung in respektvoller Weise entworfen (Abb. 1).11 Besonders der Einsatz einer Ethikkonsultation kann in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sein.

Abb. 1: Stufenkonzept der ACOG zur Konfliktlösung zwischen Patient:innen und Ärzt:innen (modifiziert nach American College of Obstetrician and Gynecologistsʼ Committee on Ethics)11

Ärzt:innen, Hebammen und Pflegekräfte sind sich sehr der Pflicht bewusst, die Autonomie ihrer Patient:innen zu respektieren. Doch nicht jeder Behandlungswunsch und auch nicht jedes Verhalten der werdenden Eltern lässt sich ethisch begründen. Die Ethikberatung, als eine konkrete Hilfestellung, kann versuchen, das Verhalten aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren: aus der persönlichen Perspektive der Patient:innen, der Partner:innen und aus der Team-Perspektive. Oft führt dieser systematische Perspektivenwechsel heraus aus der eigenen Befangenheit zu grösserem Verständnis bzw. kann Missverständnisse ausräumen.

Weitere hilfreiche Massnahmen sind:

-

klare Regelungen (z.B. medizinische Guidelines, rechtliche Grundlagen, institutionelle Vorgaben)

-

kontinuierliche Betreuung des Paares durch möglichst wenig wechselnde Personen (Bezugspersonen)

-

regelmässige Teamgespräche und Feedback an das Paar

Was können wir aus den Beispielen für Schlüsse ziehen? Das Klima im medizinischen Umfeld hat sich gewandelt und ist rauer geworden. Die offene Diskussion um Respekt im Umgang miteinander gilt sowohl für Patient:innen als auch für das medizinische Personal. Es gibt verschiedene Präventionsmassnahmen, um Eskalation von Gewalt zu vermeiden, und jede Einrichtung sollte sich darüber Gedanken machen, wie sie Massnahmen individuell umsetzen kann.

«Substandard care» oder nichtrespektvolles Verhalten in der Geburtshilfe müssen vermieden werden. Basis für «shareddecision» bei schwierigen Entscheidungen bleibt die Weitergabe von Information, basierend auf möglichst evidenzbasierten Daten, Professionalität und Vertrauen. Gerät die Beziehung zwischen Patient:innen und Ärzt:innen/Hebammen in eine Schieflage, sollten verschiedene Massnahmen getroffen werden, bevor die Beziehung definitiv abgebrochen wird. Ausserdem können schwierige Situationen auch in Simulationsszenarien bestens trainiert werden.

Literatur:

1 Minor L: Kampfzone Check-in: Am Flughafen in Zürich rasten immer öfter Passagiere aus. Tagesanzeiger vom 14.7.2022; online verfügbar unter https://www.tagesanzeiger.ch/kampfzone-check-in-739408281320 . Abgerufen am 23.7.2024 2 Richter D: Nimmt Gewalt gegen Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu? Hypothesen, Daten und soziologische Hinterrgünde. Psychiatrie Verlag 2019 3 Sefrin P et al.: Erfahrungen zur Gewalt gegen Rettungskräfte – aus der Sicht des DRK. Notarzt 2021; 37(S01): S1-19 4 Berger S et al.: Violence against healthcare professionals in intensive care units: a systematic review and meta-analysis of frequency, risk factors, interventions, and preventive measures. Crit Care 2024; 28(1): 61 5 Bohren MA et al.: How women are treated during facility-based childbirth in four countries: a cross-sectional study with labour observations and community-based surveys. Lancet 2019; 394(10210): 1750-63 6 World Health Organization (WHO): WHO recommendations: intrapartum care for a postive childbirth experience. WHO 2018; online unter https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf . Abgerufen am 30.7.2024 7 Ayres-de-Campos D et al.: European Association of Perinatal Medicine (EAPM), European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists (EBCOG), European Midwives Association (EMA). Joint position statement: Substandard and disrespectful care in labour – because words matter. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2024; 296: 205-7 8 Goodfellow L et al.: Preterm prelabour rupture of membranes before 23 weeks’ gestation: prospective observational stud. BMJ Med 2024; 3(1): e000729 9 Politi MC et al.: Supporting shared decisions when clinical evidence is low. Med Care Res Rev 2013; 70(Suppl. 1): 113S-28S 10 Beauchamp TL, Childress JF (Hg.): Principles of biomedical ethics. Oxford University Press 2008 11 American College of Obstetrician and Gynecologistsʼ Committee on Ethics: Ethical approach for managing patient-physician conflict and ending the patient-physician relationship: ACOG Committee Statement No. 3. Obstet Gynecol 2022; 140(6): 1083-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Künstliche Intelligenz in der Brustpathologie

Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) markiert einen Paradigmenwechsel in der Pathologie – insbesondere in der Brustpathologie. Validierte KI-Tools steigern bereits heute ...

Postpartale Blutung im Fokus

Wenn sich die Sonne über dem Tafelberg erhebt und das goldene Licht über Kapstadt legt, ahnt man kaum, dass sich hier im Oktober 2025 mehr als 8000 Fachpersonen aus über 130 Ländern ...

Muss das duktale Carcinoma in situ noch operativ behandelt werden?

Das duktale Carcinoma in situ (DCIS) ist ein möglicher Vorläufer des invasiven Mammakarzinoms, wird jedoch zunehmend als heterogene Entität erkannt, sodass eine Standardtherapie mit ...