„Wir müssen die Autonomie unserer Patienten respektieren“

Autor:

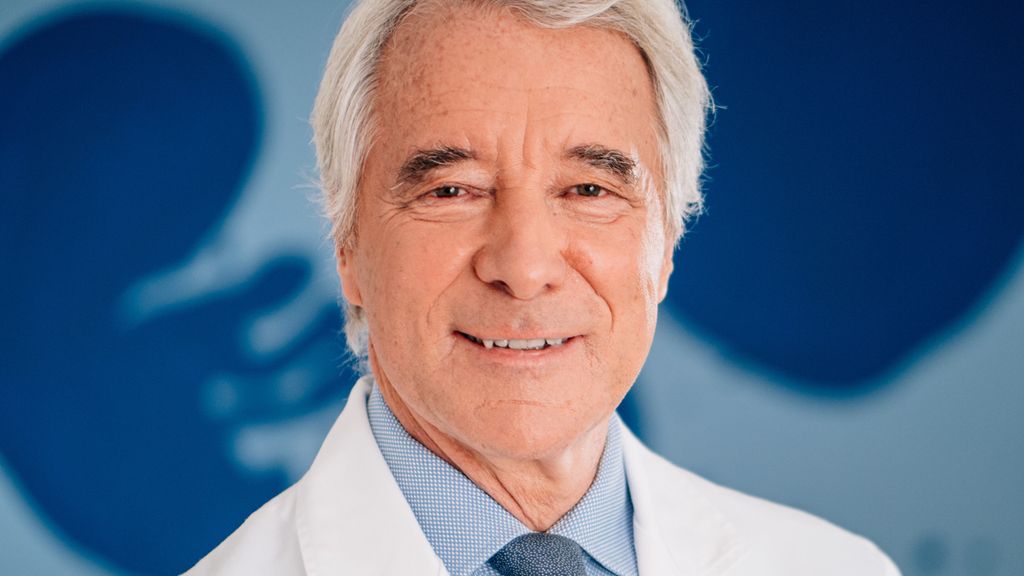

Prof. Dr. Peter Husslein

em. Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Wien

E-Mail: ph@husslein.at

aufgezeichnet von:

Dr. Felicitas Witte

Im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung müssen Ärzte die Wünsche der Patienten anhören und respektieren, auch wenn diese sich nachher für ein Vorgehen entscheiden, welches man als Arzt nicht so vorschlagen würde.

Im Eid des Hippokrates heißt es: „Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht.“ Diesen Grundsatz muss man sich als Arzt immer wieder vor Augen führen, auch wenn sich die Medizin ändert. In reichen Ländern wie dem unsrigen hat sich die Heilkunde in vielen Fächern zu einem Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Es geht oft weniger darum, akute, lebensbedrohliche Probleme zu therapieren, sondern immer häufiger darum, Befindlichkeiten des Patienten zu bessern, seine Lebensqualität zu erhöhen und Krankheiten vorzubeugen. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung, sie geht aber damit einher, dass sich oft in der Beratung mehrere Möglichkeiten auftun.

Eine Frau will möglicherweise keine Früherkennung mit Mammografie, obwohl so manch ein Kollege ihr dazu raten würde. Einer älteren Dame ist vielleicht viel wichtiger, dass ihre Verstopfung sich bessert als dass ihre Brust angeschaut wird. In diesen und ähnlichen Situationen entscheidet nicht nur der Arzt, was zu tun ist, sondern es braucht einen Dialog zwischen ihm und der Patientin. Im Gespräch bringt der Arzt seine medizinische Kompetenz ein, akzeptiert aber auch, dass die Patientin eine sehr wichtige Kompetenz hat: nämlich dass sie ihr Leben nach ihren Vorstellungen führen kann und dafür selbst verantwortlich ist.

Erst im Dialog dieser beiden Kompetenzen kann eine sinnvolle, auf den Einzelfall zugeschnittene, ethisch begründbare Entscheidung getroffen werden. Und auch wenn die Patientin ein Vorgehen möchte, wie man es als Arzt nicht vorgeschlagen hätte, ist ihre Meinung zu respektieren. Denn gemäss Hippokrates’ Eid wollen wir Schaden von der Patientin abwenden, und Schaden kann nach ihren Vorstellungen auch bedeuten, dass man ihre Autonomie und ihren Wunsch nicht respektiert.

„Shared decision making“ – auf Deutsch partizipative Entscheidungsfindung – wird dieser Dialog genannt. Die Patientinnen bekommen dadurch zwingenderweise mehr Autonomie. Dies führt bei manchen Kollegen zu einem Gefühl von Macht- und Kontrollverlust. Nicht sie entscheiden mehr, was zu tun ist, sondern sie müssen die Überlegungen der Patientin mitberücksichtigen. Das ist noch nicht so schlimm, wenn die Einwände berechtigt sind – etwa wenn sich eine Krebspatientin sorgt, dass eine Chemotherapie mit vielen Nebenwirkungen einhergeht. Schwieriger sind aber Situationen, wo man selbst meint, die Argumente der Patientin seien unberechtigt oder gar unvernünftig. Zum Beispiel, wenn sich eine junge Frau nicht gegen Covid-19 impfen lassen will, weil sie Angst hat, unfruchtbar zu werden. Wir müssen uns Zeit und Ruhe in der Sprechstunde nehmen, unsere medizinischen Überlegungen so klar darzulegen, dass die Patientin sie versteht, sich Gedanken dazu machen und sich äußern kann.

Vor der Autonomie der Patientin Respekt zu haben, heißt auch, die medizinischen Leitlinien nicht in Stein gemeißelt zu sehen. Eine Patientin hat das Recht, sich bewusst gegen eine gemäß Leitlinie vorgeschlagene Therapie zu entscheiden, wenn man ihr ausreichend und verständlich erklärt hat, was das für den weiteren Verlauf bedeutet. So ist es beispielsweise völlig unstrittig, dass sich eine Schwangere für einen geplanten Kaiserschnitt entscheiden kann, auch wenn es dafür keinen medizinischen Grund gibt. Voraussetzung ist aber, dass sie über die Nachteile – also etwa das erhöhte Ruptur-Risiko in einer Folge-Schwangerschaft – aufgeklärt ist und sie das verstanden hat und sie für sich als akzeptabel einstuft. Es gibt viele Beispiele, wo wir als Ärzte die Autonomie unserer Patientinnen respektieren müssen. Zum Beispiel, wenn eine Frau mit Blutungsstörungen eine Hysterektomie wünscht, ohne dass vorher auf konservative Weise versucht wurde, das Problem zu lösen. Oder wenn eine Frau mit einem PAP- 4-Abstrich gleich eine Konisation möchte und nicht erst eine Biopsie, um die Diagnose abzusichern.

Natürlich gibt es Grenzen der Patienten-Autonomie. Der Gesetzgeber stellt unter anderem klar, dass die „Vorgangsweise nicht gegen die guten Sitten verstoßen“ darf. Das heißt, es muss beispielsweise ein noch so vehement vorgebrachter Wunsch nach Verstümmelung jeglicher Art ebenso abgelehnt werden wie eine gesundheitsschädliche Brustvergrößerung. Vereinfacht gesagt muss man in einer Situation, wo das Leben der Patientin gefährdet ist – etwa ein durchgebrochener Blinddarm –, auf die Patientin solange einreden, bis sie versteht, dass sie hier keine Option hat, es sei denn, sie will sterben. Wenn die Frau andererseits eine Brustaugmentation oder eine Brustverkleinerung wünscht, müssen wir ihr ausführlich erklären, was für Komplikationen es geben kann und ob es auch eine Option wäre, die Operation nicht durchführen zu lassen.

Leitlinien sind keinesfalls grundsätzlich infrage zu stellen und natürlich umzusetzen, wenn keine Argumente der Patientin und keine eigenen Überlegungen dagegen sprechen. Nehmen wir aber die Autonomie unserer Patientinnen ernst und verstehen das Verhältnis zu ihnen als eine moderne Zusammenarbeit, können und müssen wir von Leitlinien manchmal abweichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Pharmakogenetik zur Vermeidung unerwünschter Arzneimittelwirkungen

Alle praktizierenden Mediziner:innen hatten schon einmal mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu kämpfen. Wir gehen davon aus, dass diese Nebenwirkungen ein unangenehmer Teil von ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...