Präpartale Stillberatung für ein erfolgreiches Stillen

Autorin:

Dr. med. univ. Marlene Weinzirl-Brandl, IBCLC

FMH Gynäkologie und Geburtshilfe

Frauenklinik,

Universitätsspital Basel

E-Mail: marlene.weinzirl-brandl@usb.ch

Im Jahr 1992 wurde von der WHO gemeinsam mit UNICEF die «Baby Friendly Hospital Initiative» (BFHI) begründet. Das Anliegen war, die Grundbedingungen für das Stillen weltweit zu verbessern und mehr Frauen und Mütter zum Stillen zu motivieren. Eine Umsetzung der insgesamt zehn BFHI-Empfehlungen hat eine positive Auswirkung auf das postpartale Stillverhalten und die Gesamtstilldauer.1 Im Folgenden soll insbesondere auf den dritten Schritt eingegangen werden: «Alle schwangeren Frauen werden über die Vorteile und die Praxis des Stillens informiert.»2

Internationale Empfehlungen und Stillprävalenz

Die WHO empfiehlt, in den ersten sechs Lebensmonaten ausschliesslich zu stillen. Anschliessend soll das Stillen zusätzlich zur Einführung von fester Nahrung bis zu einem Alter von zwei Jahren und darüber hinaus fortgesetzt werden.3 Die zahlreichen Vorteile des Stillens für die Gesundheit von Mutter und Kind sind weitreichend bekannt und gelten für einkommensstarke wie -schwache Länder.4 National empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) ebenfalls ein ausschliessliches Stillen bis zum sechsten Lebensmonat. Die individuell angepasste Beikosteinführung soll frühestens ab dem vollendeten vierten Lebensmonat und spätestens mit Beginn des siebten Lebensmonats erfolgen.5

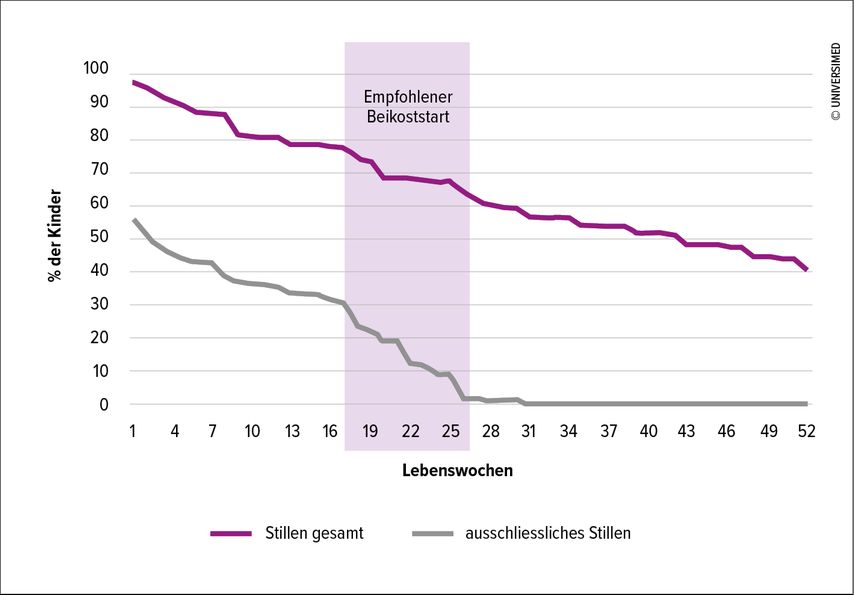

Eine nationale Querschnittsstudie mit 1535 Müttern6 zeigte eine hohe postpartale Stillprävalenz (95% aller Mütter), welche jedoch ab dem dritten postpartalen Monat auf 62% bzw. ab dem fünften Monat auf 26% absank.6 Eine aktuelle Erhebung der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF)7 bestätigt, dass 74% der Säuglinge im Alter von fünf bzw. sechs Monaten nicht mehr oder nicht mehr ausschliesslich gestillt werden.7 Damit liegt die Stilldauer in der Schweiz, aber auch in Deutschland8 und Österreich9, deutlich unter den Empfehlungen der WHO (Abb. 1). Die Ergebnisse zeigen zudem, dass bei einer Kaiserschnittentbindung signifikant häufiger zugefüttert wird als bei einer natürlichen Geburt (68,4% vs. 42,3%).9

Informationsquellen

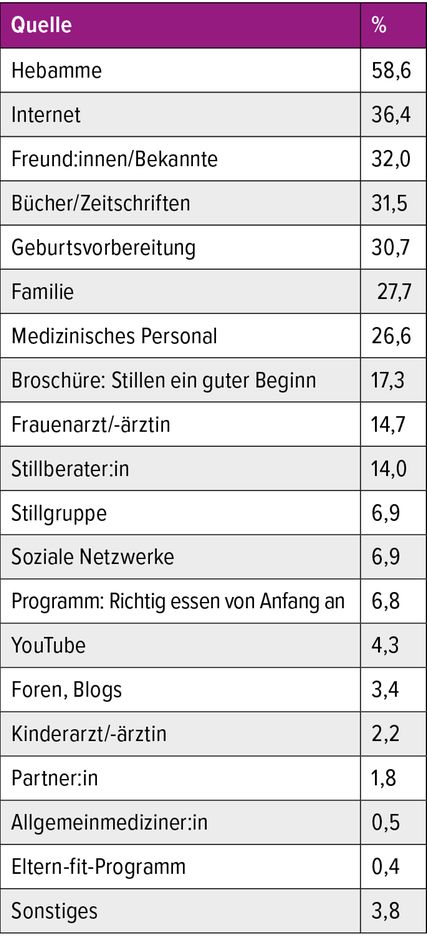

Die Hälfte aller Frauen informiert sich während der Schwangerschaft über das Stillen. Als Hauptinformationsquelle wird an erster Stelle der Kontakt zur Hebamme genannt (58,6%), an zweiter Stelle folgt das Internet (36,4%), gefolgt von Freund:innen bzw. Bekannten der Frau (32,0%). Die Frauenärztin bzw. der Frauenarzt wird erst an neunter Stelle angeführt (Tab. 1).9 Die Inanspruchnahme einer Stillberatung hängt u.a. mit dem Grad der Bildung bzw. der Eigeninitiative der Eltern zusammen. Frauen mit niedrigem sozioökonomischem Status werden seltener vor Geburt informiert, besuchen weniger häufig einen Geburtsvorbereitungskurs und werden seltener nach der Geburt zu Hause von einer Hebamme betreut.10 Folglich weisen Frauen in belasteten Lebenslagen (dazu gehören ein niedriges formales Bildungsniveau sowie eine Zuordnung als einkommensarm oder einkommensschwach und eines der folgenden Kriterien: junge Mutterschaft vor dem 22. Lebensjahr, Adipositas mit BMI ab 30kg/m2, Raucherin) tendenziell negativ geprägte Stillerfahrungen auf.11

Evidenz der präpartalen Stillberatung

Die Wichtigkeit und Wirksamkeit einer präpartalen Stillberatung sind in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur untersucht.12 Die Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) als internationales Organ zur Erstellung von klinischen Leitlinien im Bereich von Laktation und Stillen hat im August 2024 ein überarbeitetes und aktualisiertes Protokoll zur Stillförderung in der Schwangerschaft publiziert.13 Die Kernaussage lautet, dass Frauen, die präpartale Stillberatung erhalten haben, eine höhere Stillrate nach der Geburt aufwiesen und insgesamt eine längere Stilldauer hatten. Ebenfalls war die Rate des ausschließlichen Stillens höher.

Handlungsanweisungen aus der aktualisierten Leitlinie

Im Folgenden soll die konkrete Handlungsanweisung des ABM-Protokolls #19 dargestellt werden.13 Bei der Anamnese der schwangeren Frau sollten folgende Aspekte erhoben werden:

Was sind die Vorstellungen bezüglich Stillen bzw. der Ernährung des Kindes?

Gibt es bereits Vorerfahrungen mit dem Stillen bei Geschwisterkindern?

Für Mütter, die nicht gestillt haben: Was waren die Vor- und Nachteile von Formulanahrung?

Gibt es eine medizinische Vorgeschichte, die das Stillen besonders vorteilhaft für Mutter und/oder Kind macht?

Gibt es in der Vorgeschichte Operationen an der Brust (z.B. Mammareduktionsplastik, -augmentation)? Gibt es medizinische Besonderheiten bei der Mutter (z.B. Risiko für Frühgeburtlichkeit) oder beim Kind (z.B. fetale Anomalien)? Gibt es eine spezielle Medikation der Mutter?

Im Anschluss an diese Fragen sollte eine körperliche Untersuchung durchgeführt werden, um u.a. besondere Brust- oder Mamillenformen zu erkennen.

Wichtig ist die Identifikation möglicher Risikofaktoren für einen erschwerten Stillbeginn, wobei als besondere Risikogruppen folgende Frauen identifiziert wurden:

-

Frauen mit Übergewicht oder Untergewicht

-

Frauen mit Diabetes (vorbestehender DM Typ 1/2 oder GDM)

-

Vorbestehende psychische Erkrankung(en) wie z.B. Depression, Angststörung, Traumafolgestörung

-

Substanzabusus (v.a. Alkohol, Nikotin)

-

Frauen nach Mammaoperationen bzw. mit anatomischen Besonderheiten an der Brust bzw. der Mamille

In diesen Konstellationen gilt es zu überlegen, ob der Informationsbedarf durch das übliche Setting abgedeckt werden kann oder ob es notwendig ist, eine gezielte Stillberatung durch spezialisiertes Personal (IBCLC) in die Wege zu leiten.

Als weitere Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in die alltägliche Praxis wurde unter anderem erarbeitet:

-

dass bei jeder präpartalen Konsultation das Thema Stillen (inkl. Vorteilen, Physiologie, Anlegetechniken und Risiken von Zufütterung) angesprochen werden sollte.

-

dass die Beratung mit Fokus auf Stärkung der Selbstwirksamkeit der werdenden Mütter durchgeführt werden soll. Dabei können unterschiedliche Medien eingesetzt werden (Flyer, Bücher, Broschüren, Apps, Videos etc.).

-

dass im besonderen Fokus die Betreuung der Phase der sekretorischen Aktivierung (Laktogenese II) stehen sollte, da laut Studien hier die grösste Unsicherheit in der Betreuung existiert. Das betreuende Personal sollte hinsichtlich Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellung zum Stillen speziell geschult werden.

-

dass Väter bzw. andere nahe Familienmitglieder in die Aufklärungsarbeit miteinbezogen werden sollten.

-

dass die Aufklärung und Beratung kultursensibel und patientenorientiert sein sollte, wenn möglich in der Muttersprache der werdenden Eltern. Das Infomaterial sollte ebenfalls in der Muttersprache der werdenden Eltern abgegeben werden.

-

dass in bildungs- bzw. einkommensschwachen Familien die Peer-zu-Peer-Beratung zum Einsatz kommen sollte. Zudem kann das Einbeziehen von Community-Mitgliedern bzw. Fachpersonen mit ähnlichem soziokulturellem Hintergrund wie dem der werdenden Mutter bzw. der Eltern hilfreich sein. Je grösser das Vertrauen in die beratende Person ist, desto nachhaltiger ist der Beratungseffekt.

-

dass unbedingt Personal mit Vorerfahrung in der Stillberatung bzw. zertifizierte Stillberater:innen einbezogen werden sollten.

-

dass es spezielle Beratungsangebote für Frauen mit Adipositas, Diabetes und Sustanzabusus geben sollte. Es sollte ein spezifisches Screening zur Früherkennung von psychischen Störungen (inkl. häuslicher Gewalt) eingesetzt werden.

Folgende Inhalte der präpartalen Beratung führen besonders nachhaltig zu einem besseren Outcome für das spätere Stillverhalten und sollten deswegen unbedingt mit den werdenden Müttern bzw. ihren Partner:innen kommuniziert werden:

Stillen

-

Die Bedeutung des Stillens und der Muttermilch

-

Ausschliessliches Stillen in den ersten 6 Monaten und Weiterführung des Stillens während und nach der Beikosteinführung

-

Darstellung der Risiken bei Verabreichung von Säuglingsnahrung oder anderen Muttermilchersatzprodukten

-

Die Grundlagen einer guten Stillposition bzw. des korrekten Anlegens an der Brust

-

Erkennung von frühen Hungerzeichen

Geburt

-

Die Bedeutung eines sofortigen und anhaltenden Haut-zu-Haut-Kontakts nach der Geburt

-

Die Bedeutung eines frühen und ungestörten Stillbeginns nach der Geburt

-

Die Bedeutung von Rooming-in

Abschliessend gilt es, die eigene Haltung und das angeeignete Wissen zum Stillen stets weiter zu hinterfragen und sich mit Leitlinien auf dem aktuellen medizinischen Stand zu halten. Eine möglichst wertschätzende, neutrale und stigmasensible Kommunikation ist wesentlich (z.B. Kommunikationsleitfaden BLE 2021).14

Fazit

In der Schwangerschaft gibt es insgesamt einen hohen Beratungs- und Aufklärungsbedarf gegenüber den werdenden Müttern, die Kontrolltermine in der Schwangerenvorsorge sind meist zeitlich knapp bemessen und es gilt, viele Risiken und Eventualitäten auszuschliessen oder abzuwenden. Nichtsdestotrotz ist dies auch die Zeit, die wir – vor allem als ärztliches Personal – verantwortungsvoll dazu nutzen sollten, Frauen und ihre Partner:innen frühzeitig und evidenzbasiert über das Stillen und dessen positive Auswirkungen auf Mutter und Kind zu informieren und so eine nachhaltige Grundlage für einen guten Stillbeginn und die anschliessende Stillzeit zu schaffen.

Danksagung

Ich möchte mich bei Gabriele Nindl und dem Team des EISL (Europäisches Institut für Laktation und Stillen) für die engagierte und kompetente Wissensvermittlung und den kollegialen Austausch bedanken.

Literatur:

1 Pérez-Escamilla R et al.: Impact of the Baby-friendly Hospital Initiative on breastfeeding and child health outcomes: a systematic review. Matern Child Nutr 2016; 12(3): 402-17 2 Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein: Grundlagen – zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen, Version 31.03.2020; https://www.unicef.ch/de/media/1514/download?attachment 3 WHO (seventy-first world health assembly, WHA71.9): Infant and young child feeding. 12.05.2018. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/279517/A71_R9-en.pdf 4 Victora CG et al.: Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet 2016; 387(10017): 475-90 5 SGP-Empfehlung 2023: Ernährung des gesunden Neugeborenen. ( https://www.paediatrieschweiz.ch/ernaehrung-des-gesunden-neugeborenen/ ) 6 Gross K et al.: Swiss Infant Feeding Study. Eine nationale Studie zur Säuglingsernährung und Gesundheit im ersten Lebensjahr. Basel, 2014 ( www.swisstph.ch/swifs/d.html ) 7 EKFF Policy Brief Nr. 7, Februar 2024: «Stillen betrifft die ganze Gesellschaft.» ( https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/Policy_Briefs/2024/EKFF_Policy_Brief_Nr_7_DE.pdf ) 8 Brettschneider Ak et al.: Stillverhalten in Deutschland – Neues aus KiGGS Welle. 2. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2018; 61(8): 920-5 9 Bürger B et al.: Breastfeeding Prevalence in Austria according to the WHO IYCF Indicators—The SUKIE-Study. Nutrients 2021; 13(6): 2096 10 PForschungsdepartment Kinderernährung: Stillen in NRW: Was können wir aus Erfahrungen in der Corona-Pandemie für die Stillförderung rund um die klinische Geburtshilfe lernen? SINA-Abschlussbericht, 2023 ( https://stillstudien.de/sina/ ) 11 Reiss K et al.: Stillförderung bei Müttern in belasteten Lebenslagen – Ergebnisse einer qualitativen Zielgruppenanalyse. Prävention und Gesundheitsförderung 2022; 18(8): 423-30 12 Kehinde J et al.: The effectiveness of prenatal breastfeeding education on breastfeeding uptake postpartum: A systematic review. Midwifery 2023; 118: 103579 13 Jack A et al.: Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #19: Breastfeeding promotion in the prenatal period (revised 2024). Breastfeed Med 2024; 19(8): 575-87 14 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) (Hrsg.): Leitfaden zur Kommunikation rund um das Stillen. Bonn, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), 1. Auflage, 2021

Das könnte Sie auch interessieren:

Die stille Kündigung – Quiet Quitting

Das Phänomen Quiet Quitting, das das Verhalten von Mitarbeiter:innen beschreibt, die ihr Engagement in der Arbeit auf ein Minimum reduzieren, betrifft auch den Gesundheitsbereich. Wegen ...

Ärztliche Zeugnisse

§55 ÄrzteG regelt die Ausstellung ärztlicher Zeugnisse und ist für alle zur Berufsausübung berechtigten Ärzte, somit auch für Ärzte für Allgemeinmedizin, von zentraler Bedeutung.

„Lean, Green and Clean“ – Nachhaltigkeit in der klinischen Praxis

Ökologisch verantwortliche Gesundheitsversorgung erfordert eine systematische Transformation von klinischer Praxis, Ausbildung, Infrastruktur und Forschung. Das Modell „Lean, Green and ...