Perianale Dermatosen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Perianale Dermatosen sind ein klinisch vielgestaltiges und herausforderndes Krankheitsbild, das sowohl dermatologische als auch proktologische Kompetenzen erfordert. Dieser Überblick fasst die wichtigsten infektiösen, entzündlichen und neoplastischen Ursachen zusammen, erläutert die differenzialdiagnostischen Aspekte sowie den diagnostischen und therapeutischen Algorithmus – inklusive praktischer Handlungsempfehlungen für den Praxisalltag.

Keypoints

-

Ein diagnostischer Algorithmus anhand der Hauptsymptome (z.B. Juckreiz) hilft bei der Diagnosefindung.

-

Eine adäquate Hautpflege ist zu beachten, Salben zur Pflege sollten nicht zum Einsatz kommen.

-

Eine ursachenorientierte Therapie verbessert die langfristigen Behandlungsergebnisse. Bei ausbleibender Besserung muss eine Kontaktallergie ausgeschlossen werden.

Perianale Dermatosen zählen zu den häufig auftretenden, jedoch oft unterschätzten Krankheitsbildern in der täglichen klinischen Praxis. Der perianale Bereich ist anatomisch komplex, und die Überlappung von Symptomen unterschiedlicher Ätiologien – von infektiösen über entzündliche bis hin zu neoplastischen Prozessen – erschwert häufig die Diagnose. Neben dermatologischen Befunden spielt in diesem Kontext auch die proktologische Untersuchung eine zentrale Rolle, da Erkrankungen wie Hämorrhoiden, Fissuren oder perianaler Morbus Crohn häufig mit sekundären Hautveränderungen einhergehen.1,2

Klassifikation

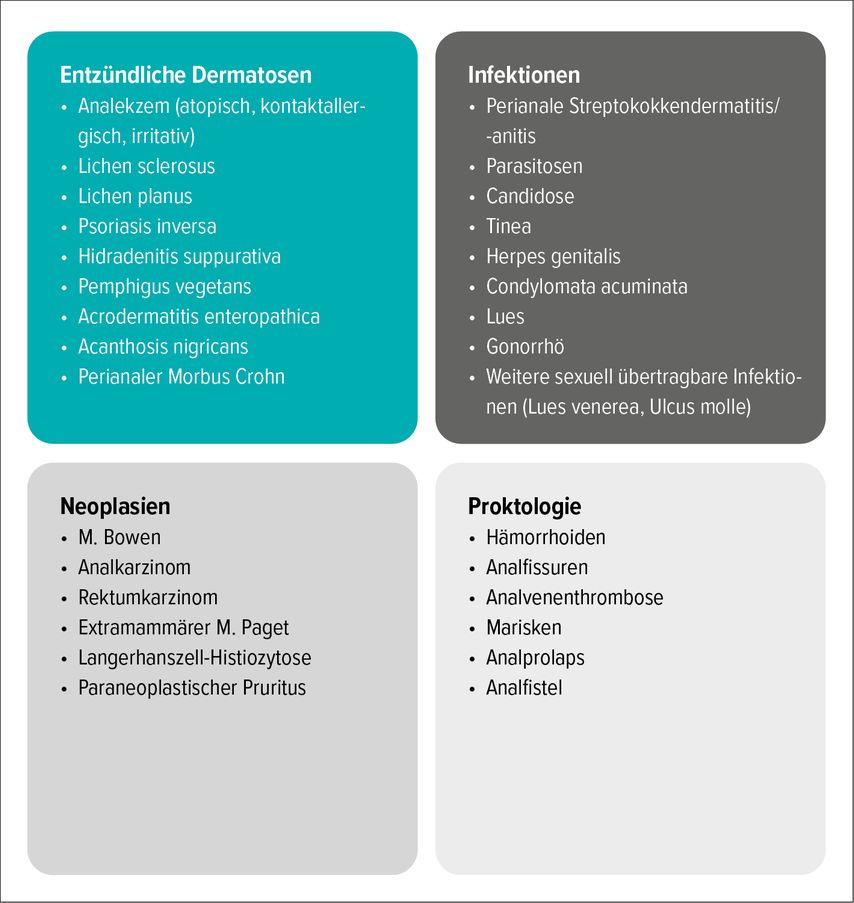

Das Spektrum perianaler Dermatosen lässt sich in folgende Hauptkategorien unterteilen (Abb. 1):

-

Infektiöse Krankheitsbilder: Hierzu zählen bakterielle Infektionen (z.B. perianale Streptokokkendermatitis), Pilzinfektionen (Candidose, Tinea), virale Erkrankungen (Herpes simplex, Condylomata acuminata), sexuell übertragbare Erkrankungen (z.B. Lues, Gonorrhö) sowie parasitäre Infektionen (z.B. Oxyuriasis).1,3

-

Entzündliche Dermatosen: Diese umfassen Erkrankungen wie Psoriasis, Lichen sclerosus et atrophicus (LSA), Lichen ruber planus und Analekzeme unterschiedlicher Genese.1,3

-

Neoplastische Bedingungen: Zu den weniger häufigen, aber klinisch bedeutsamen Tumorerkrankungen zählen der Morbus Bowen, das Anal- und Rektumkarzinom und der extramammäre Morbus Paget. Der M. Paget wird häufig spät erkannt und nicht selten als Ekzem fehlbehandelt.4,5

-

Proktologie: Zu den klassischen Krankheitsbildern zählen Hämorrhoiden, Analfissuren, Analvenenthrombose, Marisken oder der Analprolaps.6–8

Symptomatik und Differenzialdiagnosen

Die führenden Symptome perianaler Dermatosen sind Juckreiz, Brennen, Nässen, Blutung und Schmerz. Insbesondere der Pruritus kann sowohl alleinstehendes Symptom als auch Hinweis auf eine zugrunde liegende proktologische Erkrankung sein. Während akuter Juckreiz oft bei infektiösen Ursachen wie der Streptokokkendermatitis oder dem akuten Kontaktekzem beobachtet wird, weist chronischer, intensiver Pruritus häufig auf entzündliche Prozesse wie Psoriasis, irritativ-toxische oder atopische Analekzeme hin.1,3 Symptome wie nässende Läsionen werden häufig bei fortgeschrittenen Hämorrhoiden und Proktitiden beobachtet und starke Schmerzen treten klassischerweise bei Fissuren oder Analvenenthrombosen auf.

Diagnostik

Ein strukturiertes diagnostisches Vorgehen ist entscheidend:

-

Anamnese und klinische Untersuchung: Eine ausführliche Anamnese (besonders Hygieneverhalten, Begleiterkrankungen und proktologische Vorerkrankungen) sowie eine systematische Inspektion der perianalen Region sind unabdingbar.

-

Proktologische Untersuchungen: Digitale Tastuntersuchung, Proktoskopie und ggf. bildgebende Verfahren (z.B. MRT bei komplexen Fisteln) dienen der Identifikation interner Ursachen.2

-

Spezifische Testverfahren: Bei Verdacht auf eine Kontaktallergie empfiehlt sich die Epikutantestung. Mikrobiologische Abstriche (bakteriologisch, mykologisch) sowie Hautbiopsien – insbesondere zur Differenzierung neoplastischer Prozesse – ergänzen das diagnostische Spektrum.1,2

Therapieoptionen

Die Therapie muss ursachenorientiert erfolgen:

-

Infektiöse Dermatosen: Hier erfolgt die Behandlung je nach Erreger. Die perianale Streptokokkendermatitis bei Kindern sollte – parallel zur antiseptischen Lokaltherapie – mit einem systemischen Antibiotikum (z.B. Cephalosporin) behandelt werden.

-

Entzündliche Dermatosen: Bei Analekzemen und LSA stehen eine angepasste Analhygiene und der gezielte Einsatz topischer Glukokortikosteroide oder Calcineurin-Inhibitoren (Pimecrolimus, Tacrolimus) im Vordergrund. Bei Psoriasis werden zusätzlich Vitamin-D-Analoga eingesetzt.1,3

-

Neoplastische Erkrankungen: Die Therapie erfolgt primär chirurgisch, wobei bei fortgeschrittenen Tumoren ergänzende radiochemotherapeutische Ansätze erwogen werden. Beim extramammären Morbus Paget ist die mikrografisch kontrollierte Exzision der Goldstandard.4,5

Essenziell ist eine adäquate Basispflege der perianalen Haut. Es sollte darauf geachtet werden, dass im Analbereich keine Salben zum Einsatz kommen, da der okkludierende Effekt in der „feuchten Kammer“ weitere Reizungen der Haut zur Folge haben kann. Eine Ausnahme stellt der LSA dar, und er sollte mit einer Salbe behandelt werden.

Besonderheiten und Herausforderungen

Häufig treten Mischformen auf, sodass mehrere Ursachen simultan vorliegen können. Beispielsweise kann ein primäres Hämorrhoidalleiden durch fäkale Reizung ein irritatives Analekzem auslösen, welches durch unsachgemäßen Salbengebrauch weiter verschlechtert wird. Insbesondere bei chronischen Verläufen – wie beim Lichen sclerosus oder perianalen Morbus Crohn – ist eine langfristige, interdisziplinäre Betreuung notwendig, um Rezidive zu vermeiden und mögliche prämaligne Veränderungen frühzeitig zu erkennen.1,2 Bei keiner Besserung unter der Lokaltherapie sollte eine Kontaktallergie ausgeschlossen werden. Diese kann nicht nur auf Hygieneprodukten (z.B. feuchtes Toilettenpapier oder Duftstoffe) bestehen, sondern auch iatrogen durch z.B. Lokalanästhetika und Glukokortikoide induziert sein.

Fazit für die Praxis

Die Behandlung perianaler Dermatosen erfordert ein ganzheitliches, interdisziplinäres Vorgehen. Der Schlüssel zum Therapieerfolg liegt in der exakten Identifikation der zugrunde liegenden Ursache und der darauf abgestimmten Behandlung. Nur durch ein strukturiertes diagnostisches Vorgehen und eine Ursachenorientierung – ergänzt durch präventive Maßnahmen – lässt sich eine nachhaltige Verbesserung der Patientensymptomatik erreichen. Für den praktischen Alltag bedeutet dies: Neben der symptomatischen Therapie (z.B. topische Steroide) müssen auch proktologische Ursachen stets mitbehandelt und regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden.

Literatur:

1 Kreuter A: Proctology – diseases of the anal region. J Dtsch Dermatol Ges 2016; 14(4): 352-73 2 Jakubauskas M, Dulskas A: Evaluation, management and future perspectives of anal pruritus: a narrative review. Eur J Med Res 2023; 28(1): 57 3 Xu M et al.: Perianal lesions in children: an updated review. Am J Clin Dermatol 2017; 18(3): 343-54 4 Dawson H, Serra S: Tumours and inflammatory lesions of the anal canal and perianal skin revisited: an update and practical approach. J Clin Pathol 2015; 68(12): 971-81 5 Mengjun B et al.: Extramammary Paget’s disease of the perianal region: a review of the literature emphasizing management. Dermatol Surg 2013; 39: 69-75 6 Gadepalli SK, Adler J: Perianal disease: updates and controversies in closing the gaps. Semin Pediatr Surg 2024; 33(2): 151402 7 Singh JP et al.: Navigating the complexities of perianal Crohn’s disease: diagnostic strategies, treatment approaches, and future perspectives. World J Gastroenterol 2024; 30(44): 4745-53 8 Singh A et al.: Management of perianal fistulizing Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 2024; 30(9): 1579-603

Das könnte Sie auch interessieren:

Komplikationen bei Hyaluronsäurefillern und die Lücke in der Notfallversorgung

In der ästhetischen Medizin haben sich Injektionen mit Hyaluronsäurefillern als Standardverfahren etabliert. Sie bergen in seltenen Fällen lebensverändernde Gefahren – insbesondere dann ...

Den Besonderheiten des kutanen Immunsystems auf der Spur

Univ.-Prof. Dr. Georg Stary ist seit 2024 ordentlicher Professor an der Medizinischen Universität Wien. Im Rahmen seiner Antrittsvorlesung gab er einen Überblick über die Meilensteine ...

Lernfähige Maschinen in der dermatologischen Diagnostik

Von der Öffentlichkeit relativ unbeachtet, wurde in den 1990er-Jahren am Wiener AKH Pionierarbeit zum Einsatz der künstlichen Intelligenz in der Medizin geleistet, u.a. wurde die erste ...