„Ein wichtiger Schritt in Richtung evidenzbasierte Therapie“

Unser Gesprächspartner:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Gerd Rasp

Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten

Uniklinikum Salzburg

E-Mail: g.rasp@salk.at

Das Interview führte Dr. Katrin Spiesberger

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Anfang April wurde mit der ARGE Rhinologie und Schädelbasischirurgie eine neue Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Österreichischen HNO-Gesellschaft gegründet. Im Zentrum steht ein innovatives Register zur Datenerfassung bei Patienten mit Nasenpolypen. Univ.-Prof. Dr. Gerd Rasp, Salzburg, spricht im Interview über die Hintergründe, Ziele und Chancen des Projekts.

Herr Prof. Rasp, was war der Anlass für die Gründung der neuen ARGE?

G. Rasp: Die neue ARGE Rhinologie und Schädelbasischirurgie entstand aus dem Bedürfnis heraus, die Qualität in der medizinischen Versorgung gezielter zu sichern. Wir haben uns als Gruppe engagierter Fachleute aus Klinik und Praxis zusammengeschlossen – mit der gemeinsamen Idee, Daten nicht nur für die Abrechnung zu erfassen, sondern sinnvoll zu nutzen. Denn aktuell ist es leider oft so, dass Patientendaten im klinischen Alltag eher auf Quartalsfälle beschränkt und wenig nutzbar sind, wenn man sie im Verlauf betrachten möchte. Wir wollen das ändern, und zwar auf strukturierte und evidenzbasierte Weise.

Was bedeutet das konkret für die HNO?

G. Rasp: Im Fachgebiet HNO – insbesondere im Bereich der Rhinologie – sehen wir tagtäglich eine hohe Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Beschwerden der oberen Atemwege, von Schnupfen bis zu chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Ein großer Teil wird vom Hausarzt betreut, aber die komplexeren Fälle landen bei uns. Gerade bei der chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, die immerhin fünf bis sechs Prozent der Bevölkerung betrifft, ist der Leidensdruck oft enorm. Diese Patienten sind nicht nur symptomatisch stark belastet, sondern haben oft auch andere Erkrankungen wie Asthma bronchiale. Hier müssen wir als Fachgruppe präziser arbeiten – und genau das ermöglicht uns ein Register.

Wozu braucht es ein Register – reicht die klinische Erfahrung nicht aus?

G. Rasp: Natürlich ist Erfahrung wichtig, aber sie reicht in der heutigen Zeit allein nicht mehr aus. Neue Therapien wie monoklonale Antikörper – also Biologika – sind sehr wirksam, aber auch sehr teuer. Die Daten der Zulassungsstudien beziehen sich meist auf zwölf Monate, aber was passiert mit den Patienten danach? Welche profitieren langfristig, welche eher nicht? Können wir Therapieintervalle verlängern, Dosen reduzieren? Das sind alles Fragen, die in den Studien nicht beantwortet werden. Dafür braucht es Real-World-Daten. Ein Register liefert genau diese Informationen, langfristig und in großer Fallzahl.

Wir wollen zudem herausfinden, welche Therapie bei welchem Patiententyp am besten wirkt. Wenn ich einem Patienten sagen kann: „Sie haben ein hohes Risiko für ein Rezidiv, vielleicht ist bei Ihnen eine Operation nicht die erste Wahl“, oder: „Sie sprechen wahrscheinlich gut auf Biologikum X an, dafür eher weniger auf Y“ – dann ist das gelebte, individualisierte Medizin. Und das geht eben nur, wenn man genügend strukturierte Daten hat. Ohne Evidenz bleibt vieles Spekulation. Mit dem Register haben wir die Chance, das zu ändern.

Also nicht nur Forschung, sondern eine echte Entscheidungshilfe im Alltag?

G. Rasp: Genau. Für den Arzt, aber auch für den Patienten. Viele wollen mitreden, mitentscheiden – und das sollen sie auch. Wenn man dann sagen kann: „Schauen Sie, mit Ihrem Profil haben 60% der Patienten nach der Operation viele Jahre Ruhe“, dann ist das ein starkes Argument. Oder eben: „Bei Ihnen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die OP nichts bringt, da wäre eine konservative Therapie sinnvoller.“ Solche Hinweise kann uns das Register liefern.

Wie sieht das in der Praxis aus – wie funktioniert das Register?

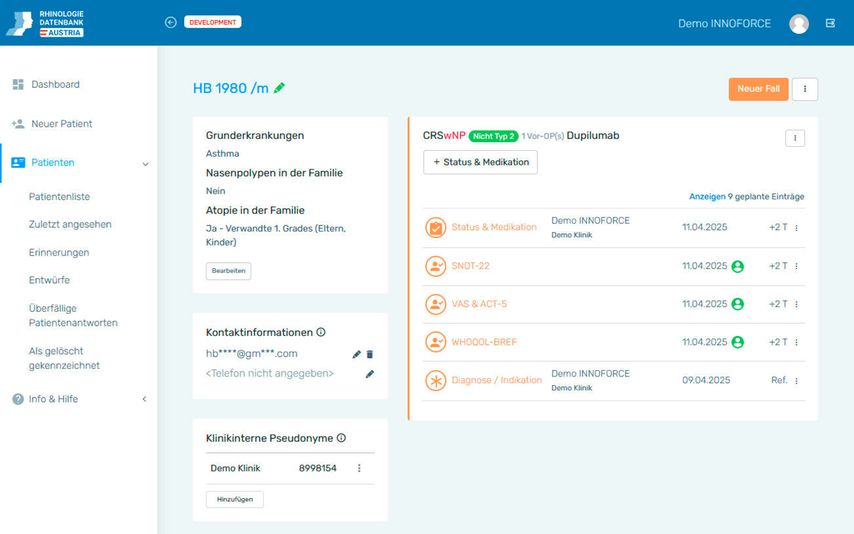

G. Rasp: Es ist webbasiert, sehr benutzerfreundlich. Man legt den Patienten in der Rhinologie-Datenbank an – natürlich anonymisiert – und trägt grundlegende Informationen ein: Symptome, Vorerkrankungen, Therapieform, Laborwerte, Asthma-Begleiterkrankungen, Polypenscore, alles, was relevant ist (Abb. 1). Und dann übernimmt die Datenbank viele Prozesse automatisch. Zum Beispiel werden standardisierte Fragebögen wie der SNOT-22 zu festen Zeitpunkten – nach drei, sechs, zwölf Monaten – automatisch per SMS oder Mail an den Patienten verschickt. Das ist ein echter Mehrwert, denn man muss als Arzt oder Ärztin nicht ständig daran denken oder jemanden beauftragen.

Und wie steht es um den Datenschutz?

G. Rasp: Die Patientendaten sind vollständig pseudonymisiert. Es gibt zwar eine Verknüpfung über die Sozialversicherungsnummer – aber nur intern und verschlüsselt, sie wird in einer separaten Datenbank gespeichert. Das System selbst ist auch nicht neu – es wird etwa in Deutschland im CI-Register eingesetzt und ist in Australien und Neuseeland bewährt. Die Software von Innoforce erfüllt alle relevanten Datenschutzanforderungen.

Die ARGE wurde übrigens auch deshalb gegründet, weil wir sicherstellen wollten, dass sich ungeachtet des Arbeitsortes alle Kolleginnen und Kollegen beteiligen, und außerdem musste festgelegt werden, wem die Daten „gehören“.

Wie wird die Teilnahme für Ärztinnen und Ärzte gestaltet?

G. Rasp: Niederschwellig! Jeder, der Mitglied der Österreichischen HNO-Gesellschaft ist – und das kann man übrigens werden, sobald man in der Facharztausbildung ist –, kann grundsätzlich teilnehmen. Wir wollen explizit, dass sowohl Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik als auch solche aus der Praxis mitmachen. Denn nur wenn wir aus verschiedenen Versorgungsbereichen Daten bekommen, haben wir später ein realistisches Bild.

Wer arbeitet in der ARGE mit?

G. Rasp: Das Gründungstreffen der ARGE fand am 4. April in Salzburg statt – inzwischen ist sie durch den Vorstandsbeschluss der HNO-Gesellschaft auch offiziell anerkannt. Ich bin aktuell noch Leiter, werde dieses Amt aber ab dem kommenden Jahreskongress in Linz abgeben, da ich dann Präsident der HNO-Gesellschaft werde und keine Ämter sammeln will. Wir haben ein richtig starkes Team aufgestellt: Dazu gehören Priv.-Doz. DDr. Sven Schneider, der gemeinsam mit Dr. Victoria Plaschke meine Stellvertretung ist. Priv.-Doz. DDr. Alexandros Andrianakis ist unser Schriftführer, gemeinsam mit OA Dr. Martin Bruch als seinem Stellvertreter. Die Ausbildung vertreten Priv.-Doz. DDr. David Liu und OÄ Dr. Patricia Bäck. Und was die Datenverwaltung betrifft, da klären wir gerade noch, ob wir das im Konsensverfahren oder mit einem kleinen Komitee machen. Auch geografisch sind wir breit aufgestellt – bei der letzten Sitzung waren etwa auch Vertreter aus Kärnten und Vorarlberg dabei, und Kolleginnen aus Niederösterreich und dem Burgenland sind ebenfalls involviert. Das sorgt für eine gute Dynamik.

Wann soll das Ganze starten?

G. Rasp: Wir sind guter Dinge, dass das Register im Herbst starten kann. Die Datenbank selbst ist fertig. Jetzt fehlen noch letzte rechtliche Freigaben – insbesondere durch die Ethikkommissionen und die Juristen der Kliniken. Auch die Finanzierung ist gesichert – über ein Multisponsoring durch die Industrie. Dabei ist uns wichtig: Akademische Fragestellungen bleiben unabhängig, und wenn es kommerzielle Auswertungen geben sollte, wird das transparent geregelt – inklusive einer angemessenen Aufwandsentschädigung.

Welche nächsten Schritte sind geplant?

G. Rasp: Im Herbst gibt es nun die erste offizielle Sitzung der ARGE und zwei Roundtables. Einen zur chirurgischen Therapie unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Hannes Braun und Priv.-Doz. Dr. Erich Vyskocil, und einen zur konservativen Therapie, also alles rund um Medikamente und Biologika, moderiert von OÄ Dr. Patricia Bäck und OÄ Dr. Ljilja Bektic-Tadic. Zusätzlich wollen wir zwei feste Treffen pro Jahr etablieren: eines im Frühjahr und eines im Rahmen des Herbstkongresses. Und dazwischen kurze Online-Updates, damit wir alle am Laufenden bleiben. Diese Mischung aus persönlichem Austausch und digitalem Arbeiten ist, glaube ich, der richtige Weg.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch für das Projekt?

G. Rasp: Ich wünsche mir, dass das Register von der Kollegenschaft angenommen wird – nicht nur als Datenlieferant, sondern als Werkzeug, das die tägliche Arbeit erleichtert. Jeder, der seine Daten eingibt, kann auch seine eigenen Auswertungen sehen. Und langfristig kann das Register helfen, Therapien besser zu verstehen, unnötige Kosten zu vermeiden und Patientinnen und Patienten gezielter zu helfen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir wirklich etwas erreicht.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das könnte Sie auch interessieren:

10 Jahre Stapesplastik: eine Dekade Erfahrung an unserer Schwerpunktklinik

Der Begriff Otosklerose bezeichnet eine pathologische Umwandlung im Bereich der Stapesfußplatte der Cochlea. Die dadurch bedingteprogrediente Hörminderung spricht limitiert auf ...

Erste Erfahrungen mit dem OTODRIVE-System: ein Einblick in die Praxis

Am Universitätsklinikum St. Pölten wurde das OTODRIVE-System als innovative Ergänzung in der Cochlea-Implantat-Chirurgie eingeführt. Diese Technologie ermöglicht eine präzisere, ...

Österreichs HNO-Abteilungen: Teil 1

Als offizielles Medium der Österreichischen HNO-Gesellschaft möchten wir den heimischen HNO-Abteilungen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, ihre Spezialgebiete und vor allem auch ...