Umgang mit Antibiotika

Autoren:

Dr. Lisa Lehner, BA, BA, MA, MA

Univ.-Prof. Mag. Dr. Janina Kehr

Institut für Kultur- und Sozialanthropologie

Universität Wien

E-Mail: lisa.lehner@univie.ac.at

Web: https://health-matters.univie.ac.at/projects/lessismore/

Honja Hama, BA, MSc

Ap. Prof. Priv.-Doz. DDr. Igor Grabovac

Zentrum für Public Health

Medizinische Universität Wien

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Wissenschaftler:innen der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien untersuchen in einem Projekt die Verschreibungspraktiken bei Antibiotika im niedergelassenen Bereich. Ziel des Projekts sind Handlungsempfehlungen, welche die Perspektiven von Ärzt:innen und Patient:innen sowie die Vorgaben des österreichischen Gesundheitssystems gleichwertig berücksichtigen.

Herausforderung Antibiotikaresistenz

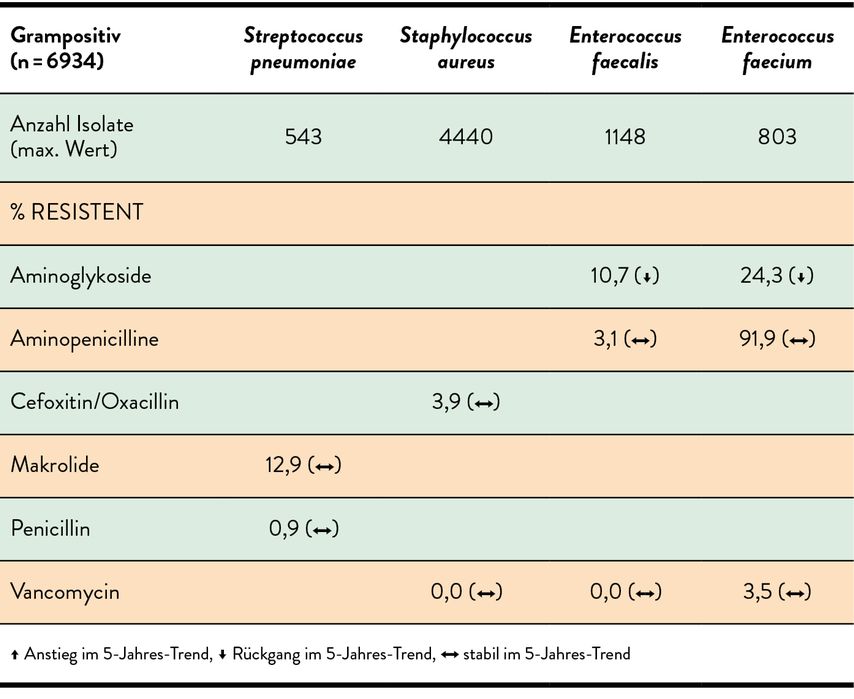

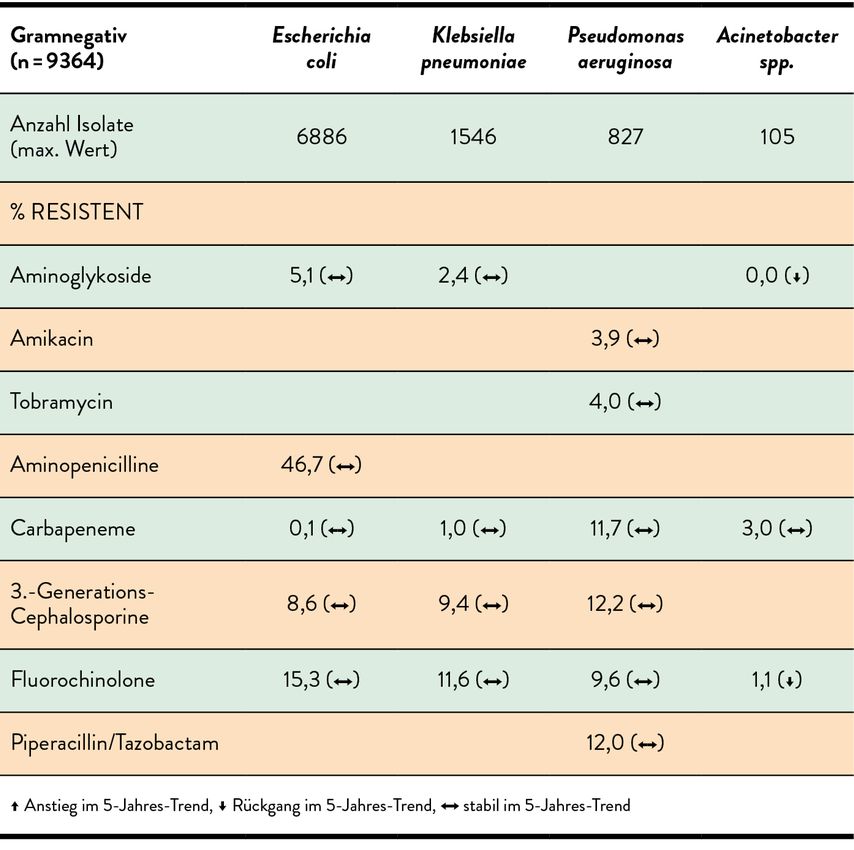

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt die Gefahr antimikrobieller Resistenzen (AMR) eine der größten Bedrohungen für die Weltgesundheit dar. Die bisher umfassendste systematische Analyse der mit AMR assoziierten Krankheitslast geht davon aus, dass im Jahr 2019 etwa 4,95 Millionen Todesfälle weltweit mit bakteriellen Resistenzen in Verbindung standen. Zusätzlich können 1,27 Millionen Todesfälle solchen Resistenzen zugeschrieben werden.1 Die Tabellen 1 und 2 fassen die Stichprobengrößen und die Resistenzraten der im European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) definierten Bug-Drug-Kombinationen für 2022 zusammen.

Tab. 1: Stichprobengrößen und Resistenzen 2022 laut European Antimicrobial Resistance Surveillance Network für grampositive Erreger, erhoben in 111 österr. Krankenanstalten (modifiziert nach AURES 2022)3

Tab. 2: Stichprobengrößen und Resistenzen 2022 laut European Antimicrobial Resistance Surveillance Network für gramnegative Erreger, erhoben in 111 österr. Krankenanstalten (modifiziert nach AURES 2022)3

Angesichts der gesundheitlichen und sozioökonomischen Konsequenzen von Resistenzen ortet die WHO auch zunehmenden Handlungsbedarf.2 Das „Zuviel“ an Verschreibungen oder ein unangemessenes Verschreiben von Antibiotika im Gesundheitsdienst stellen dabei nur eine unter vielen Herausforderungen dar, um AMR entgegenzuwirken. Gerade für Mediziner:innen und Patient:innen ist die Medikamentengabe und Medikamenteneinnahme jedoch oft der unmittelbarste Ansatzpunkt. Dieser betrifft vor allem den niedergelassenen Bereich: So schätzt der österreichische Resistenzbericht (AURES) für 2022 etwa den Gesamtverbrauch von Antibiotika in Kilogramm Wirksubstanz in der Humanmedizin auf 54422kg. Davon entfallen 63,9% allein auf den niedergelassenen Bereich.3

Ein interdisziplinäres Team von Forscher:innen der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien widmet sich daher aktuell in einem vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) geförderten Projekt den Verschreibungspraktiken bei Antibiotika im niedergelassenen Bereich. Ziel des Projekts ist es, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, welche die Perspektiven von Ärzt:innen und Patient:innen sowie die Umstände im österreichischen Gesundheitssystem gleichwertig berücksichtigen.

Warum, was und wie wird verschrieben?

Für das Projekt führen die Forscher:innen Interviews mit Ärzt:innen und Patient:innen durch, analysieren geltende Leitlinien und fertigen statistische Auswertungen zu den Verschreibungspraktiken in Österreich an. Wie komplex das Thema Verschreibung ist, zeigt etwa die Aussage eines österreichischen AMR-Experten und praktizierenden Arztes*: „Wir verschreiben auch in schlechter Qualität, also die falschen Substanzen; zu breit wirksame Substanzen; zu nebenwirkungsreiche Substanzen; Substanzen mit zu vielen Kollateralschäden. Ökonom:innen würden Ihnen auch sagen: zu teure Substanzen.“ In Wahrheit handelt es sich bei der Herausforderung rund um Antibiotikaverschreibung also um viel mehr als nur darum, weniger zu verschreiben. Man spricht daher auch vielfach von „adäquater“ Verschreibung. Doch Forschung im internationalen Vergleich zeigt, dass informierende und bewusstseinsbildende Maßnahmen allein das Ziel einer angemesseneren Verschreibung von Antibiotika nicht erreichen können. Forscher:innen an der London School of Hygiene and Tropical Medicine analysierten etwa 244 Interviews mit Gesundheitsprofessionist:innen in einer internationalen Vergleichsstudie. Sie stellten dabei fest, dass Bewusstsein („awareness“) für mögliche Resistenzentwicklung das Verschreibungsverhalten nicht nachhaltig beeinflussen kann.4 Kontextfaktoren müssen mehr Beachtung finden. Österreichs Gesundheitssystem bringt zwar viele der strategischen Grundlagen zur AMR-Bekämpfung bereits mit, wie beispielsweise mehrheitlichen Krankenversicherungsschutz oder grundlegende Hygienestandards. Dennoch tappt man auch in Österreich aufgrund fehlender Kontextforschung bisher hinsichtlich der Zusammenhänge, warum und wie Antibiotika verschrieben werden, eher im Dunkeln. Die Perspektive und die Einstellungen von Patient:innen sollten zudem miteinbezogen werden. Obliegt die Verschreibung zwar den Expert:innen, ist weiterhin wenig darüber bekannt, was Patient:innen dazu motiviert, Antibiotika zu nehmen (wie verschrieben), nicht zu nehmen oder – wie viele Ärzt:innen berichten – sie zu verlangen oder zu verweigern. Patient:innen können nicht nur indirekt durch Kontrolle von Verschreibungen beeinflusst werden. „Antibiotic Stewardship“ wird damit zur Gesellschaftsaufgabe.

Erste Ergebnisse der Verschreibungsstudie

Erste Ergebnisse der bisher 48 geführten Interviews der Studie zeigen, dass nur gemeinsame und aufeinander abgestimmte Anstrengungen in Gesellschaft, Medizin und Politik der zunehmenden Entwicklung von Resistenzen im Rahmen der Verschreibung und Einnahme von Antibiotika nachhaltig entgegenwirken können.

Mehr als Aufklärungsbedarf bei Patient:innen

In Interviews mit Patient:innen zeigt sich durchaus, dass es an Bewusstsein für und Information über AMR und die Einnahme von Antibiotika mangelt. Doch der Bildungsauftrag ist ein weit umfassenderer als die Bekämpfung der berüchtigten Unkenntnis rund um den Unterschied von Viren und Bakterien. Auch Impfungen und ihre Wirkung, die Funktion des Immunsystems oder die Entstehung von Entzündungen im Körper verlangen differenzierte Kommunikationsansätze. Solche Ansätze müssen sich auch mit alternativen Erklärungsmodellen, die in der Bevölkerung vorherrschen, auseinandersetzen. Ebenso wenig Aufmerksamkeit erhalten hat bisher die breite Aufklärung zur Antibiotikaresistenzbildung selbst. Beim Thema Medikamentengabe und -einnahme geht es auch um die Entwicklung von „Medikamentenkompetenz“ in der Bevölkerung, die enger und konkreter gefasst ist als der allgemeine Begriff der „Gesundheitskompetenz“ („health literacy“). Hier braucht es ebenfalls umfassende und auch organisationale Ansätze, wie beispielsweise verständliche und zielgruppenspezifische Medikamenteninformation. Sehr deutlich wird aber auch, dass Leistungs- und Arbeitsdruck in der Gesellschaft damit zusammenhängen, dass man es sich nicht leisten kann oder will, krank zu sein. Antibiotika, auch wenn unangemessen, werden dafür oft als ein probates „Wundermittel“ wahrgenommen.

Frage der Ressourcen und Kapazitäten

Wie wichtig auch Vertrauensbeziehungen im Gesundheitsdienst sind, das bestätigen sowohl Interviews mit Patient:innen als auch jene mit Ärzt:innen. Die Professionist:innen weisen aber auch darauf hin, dass die verfügbare Zeit ein zentraler Einflussfaktor für die Verschreibung von Antibiotika ist: Patient:innen mehrfach einzubestellen, die Entwicklung der Erkrankung abzuwarten und Vertrauen aufzubauen, braucht oft nicht vorhandene Zeitressourcen in der niedergelassenen Praxis.

Analysiert man die Vorgänge bei der Verschreibung von Antibiotika genauer, erkennt man auch die Wichtigkeit der organisationalen Aufgaben des Gesundheitssystems: die Zusammenarbeit mit Laboren und Apotheken, der Austausch mit Kolleg:innen, datengestützte Vergleiche innerhalb der Fachrichtung oder die Erfassung etwa von Allergieinformationen via elektronischer Gesundheitsakte ELGA. Auch die Refundierung von Leistungen wie viralen Schnelltests ist neben Kapazitäten zur Durchführung von CRP-Tests zunehmend zentraler für die Diagnosefindung.

AMR-Bekämpfung: ein mehrteiliges Puzzle

Für die Bekämpfung von AMR braucht es ein integriertes und programmatisches Maßnahmenpaket. Deutlich zutage kommt in den vorliegenden Ergebnissen, dass den Zusammenhängen und damit den systemischen Effekten im Gesundheits-, Überweisungs- und Vergütungssystem mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Bewusstseinsbildung, sofern diese breiter angelegt wird, sowie Surveillance und Leitlinienanpassung bleiben vorrangig. Soziale Faktoren wie Zeit, Beziehungsarbeit oder gesellschaftlicher Leistungsdruck können aber nicht ausgeklammert werden. Aller Voraussicht nach werden (mangelnde) finanzielle Ressourcen und internationale Lieferketten auch in den nächsten Jahren große Herausforderungen bleiben, die es breit zu verhandeln und diskutieren gilt. Nicht zuletzt müssen jedoch die Menschen einbezogen werden: Denn es ist ihr Leben, welches von Resistenzen betroffen ist.

Hier braucht es auch viel weiterführende und vor allem interdisziplinäre Forschung und die Bereitschaft von Politik und Gesundheitssystem, Erkenntnisse im Austausch mit Expert:innen gezielt umzusetzen.

* Entsprechend ethischen Richtlinien werden alle Studienteilnehmer:innen pseudonymisiert.

Literatur

1 Murray CJL et al.: Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022; 399(10325): 629-55

2 WHO: Antimicrobial resistance: accelerating national and global responses. WHO strategic and operational priorities to address drug-resistant bacterial infections in the human health sector, 2025–2035. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_5-en.pdf ; zuletzt aufgerufen am 12.3.2025

3 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: Resistenzbericht Österreich – AURES 2022. Antibiotikaresistenz und Verbrauch antimikrobieller Substanzen in Österreich. Stand 21. 2. 2024. https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:7872f55d-a5af-4827-b5bb-3dd865aaa903/AURES_2022.pdf ; zuletzt aufgerufen am 12.3.2025

4 Pearson M, Chandler C: Knowing antimicrobial resistance in practice: a multi-country qualitative study with human and animal healthcare professionals. Glob Health Action 2019; 12(1): 1599560

Das könnte Sie auch interessieren:

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Prädiabetes: Blutzucker normalisieren, Herzinfarktrisiko halbieren

Erstmals belegt eine internationale Analyse: Wenn Patienten mit Prädiabetes ihren Blutglukosewert durch Lebensstiländerung wieder in den Normalbereich bringen, halbiert sich ihr Risiko ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...