Trends im Lipid- und Diabetesmanagment

Autorin:

Mag. pharm. Dr. scient. med. Magdalena Neyer

VIVIT – Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment, Feldkirch

E-Mail: vivit@lkhf.at

Web: www.vivit.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Pharmakotherapie bei Patient:innen mit hohem kardiovaskulärem Risiko hat sich in den vergangenen 25 Jahren grundlegend verändert. Zwei österreichische Studien haben diese Entwicklungen untersucht und unterstreichen die Bedeutung individualisierter, leitliniengerechter Behandlungskonzepte.

Neue Wirkstoffklassen, angepasste Leitlinienempfehlungen und zunehmende Individualisierung der Behandlung prägen das therapeutische Vorgehen bei Diabetes mellitus Typ 2 und Dyslipidämie. Zwei aktuelle Beobachtungsstudien (Neyer et al. 2025; Ratz et al. 2024) aus einem tertiären Zentrum in Österreich analysierten systematisch, wie sich die medikamentöse Versorgung über drei Jahrzehnte hinweg entwickelt hat – mit Blick auf die tatsächliche klinische Anwendung und das Erreichen der Zielwerte aus den Leitlinien.

Studiendesign und Methodik

Die Ergebnisse basieren auf drei Beobachtungsstudien (OS1: 1999–2000, n=672; OS2: 2005–2008, n=1005; OS3: 2022–2023, n=481), die am Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment (VIVIT) in Feldkirch durchgeführt wurden. Konsekutiv eingeschlossen wurden Patient:innen mit elektiver Koronarangiografie zur Abklärung einer (vermuteten) koronaren Herzkrankheit. Erhoben wurden klinische Basisdaten, Laborwerte und die aktuelle Medikation im Rahmen eines ärztlichen Aufnahmegespräches. Diagnosen und Zielwertdefinitionen basierten auf den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Leitlinien internationaler Fachgesellschaften (American Diabetes Association, European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society [ESC/EAS]). Die statistische Auswertung erfolgte deskriptiv sowie mittels Trend- und Signifikanztests (p<0,05).

Lipidsenkende Therapie: deutlicher Trend zur Therapieintensivierung

Die Analyse der Lipidtherapie zeigt einen klaren Wandel: Während 1999 knapp die Hälfte der Patient:innen keine lipidsenkende Therapie erhielt, waren es 2023 nur noch 18,5%. Gleichzeitig stieg der Anteil an hochintensiven Statintherapien von 0% (OS1) auf 5,1% (OS2) und 56,5% (OS3) (ptrend <0,001). Besonders auffällig war auch der Anstieg der Zahl an Kombinationstherapien – etwa Statin mit Ezetimib oder mit neueren Wirkstoffen wie PCSK9-Hemmern, Inclisiran oder Bempedoinsäure.

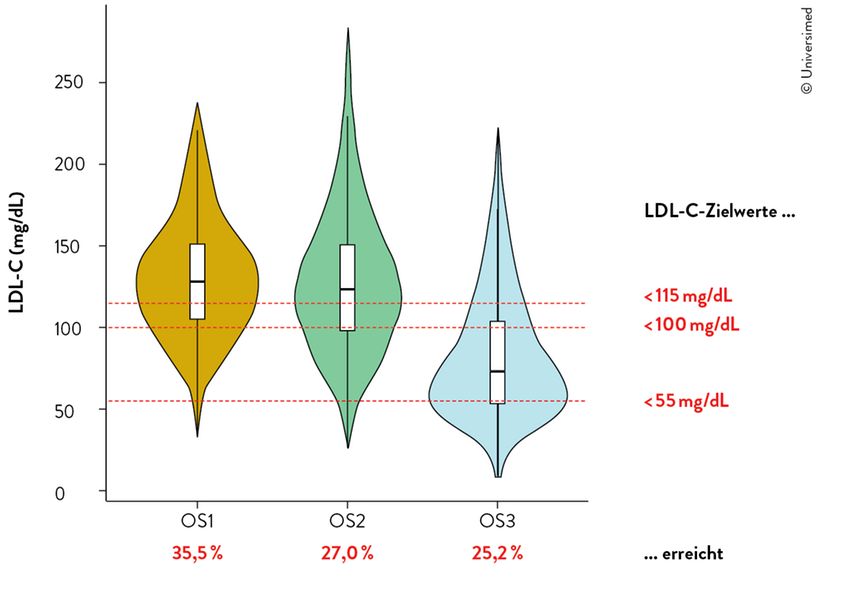

Trotz dieser Fortschritte erreichten im Jahr 2023 nur rund 25% der Patient:innen den aktuellen LDL-C-Zielwert (ESC/EAS-Leitlinien) für Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko von <55mg/dL (Abb.1). Bei jenen unter hochintensiver Statintherapie lag die Erfolgsquote hingegen bei 34,4%, im Vergleich zu lediglich 3% bei niedriger oder moderater Statinintensität. Die Daten unterstreichen die Bedeutung intensiver lipidmodifizierender Strategien – und gleichzeitig das bestehende Verbesserungspotenzial in der Umsetzung aktueller Leitlinien. Die Ergebnisse suggerieren, dass die Wahl und Intensität der lipidmodifizierenden Medikation das Erreichen der Behandlungsziele wesentlich beeinflussen.

Abb. 1: Entwicklung der LDL-C-Zielwerterreichung über 25 Jahre: Die Zielwerte entsprechen den gültigen Leitlinien (Wood et al. 1998; De Backer et al. 2003; Mach et al. 2020) während der Rekrutierungsphasen der Studien OS1, OS2 und OS3

Glukosesenkende Therapie: mehr Optionen, bessere Kontrolle

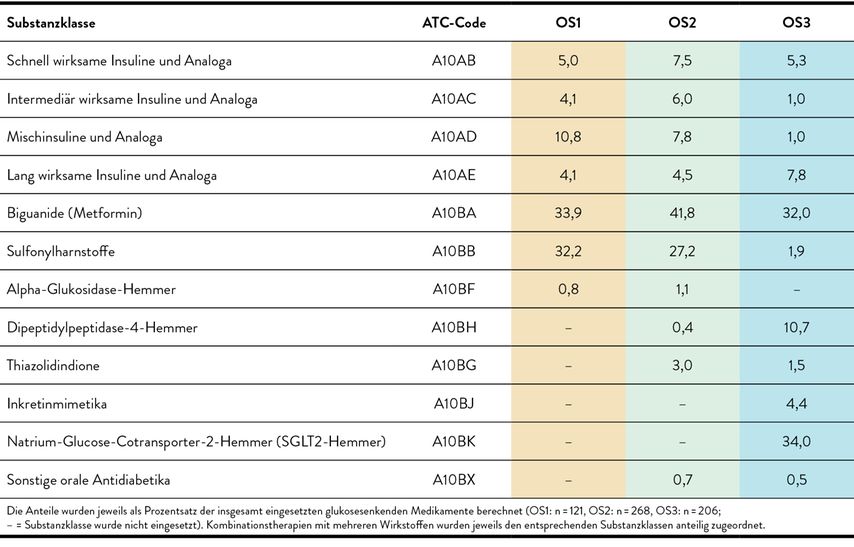

Auch bei der antidiabetischen Therapie zeigte sich ein tiefgreifender Wandel. Die Zahl der verschiedenen eingesetzten Wirkstoffe stieg von 11 (OS1) auf 25 (OS3). Metformin war in allen drei Studien zentraler Bestandteil der Therapie und ist ein wichtiger Wirkstoff in zahlreichen Kombinationspräparaten. Besonders SGLT2-Inhibitoren verzeichneten einen starken Anstieg und überholten in der jüngsten Kohorte (OS3) das Biguanid Metformin als am häufigsten eingesetzte Wirkstoffklasse (Tab.1). Die Verwendung von Sulfonylharnstoffen ging hingegen drastisch zurück.

Tab. 1: Anteile (%) der glukosesenkenden Wirkstoffe nach Substanzklassen in den Studien OS1, OS2, OS3

Neben der zunehmenden Wirkstoffvielfalt fiel auch die gestiegene Therapiedichte auf: In OS3 erhielten rund 11,4% der Patient:innen vier oder mehr unterschiedliche glukosesenkende Wirkstoffe – eine Verdopplung gegenüber früheren Kohorten. Trotz dieser zunehmenden Komplexität war die glykämische Kontrolle deutlich besser: Der Anteil der Patient:innen mit HbA1c<7% stieg von 51,9% (OS1) auf 54,7% (OS2) und 69,2% (OS3) (ptrend <0,001). Damit weisen die Daten darauf hin, dass moderne, differenzierte Therapieregime effektiv zur Stoffwechselkontrolle beitragen könnten.

Besonders bemerkenswert: Über 25% der Patient:innen mit Diabetes waren bei Aufnahme bislang nicht diagnostiziert. Die Rate neu entdeckter Fälle nahm jedoch im Zeitverlauf ab, was auf eine verbesserte Früherkennung im Rahmen der Primärversorgung hinweisen könnte.

Kombinationstherapien auf dem Vormarsch

In beiden Studien zeigte sich: Der Trend geht hin zu komplexeren Medikationsschemata. Sowohl bei glukose- als auch bei lipidsenkenden Therapien kamen zunehmend Kombinationspräparaten (zwei oder mehr Wirkstoffe in einer galenischen Form) zum Einsatz, was potenziell die Adhärenz verbessern könnte. Durch die reduzierte Medikamentenanzahl und vereinfachte Einnahmeschemata können die Adhärenz und in weiterer Folge Therapieergebnisse positiv beeinflusst werden. Insbesondere bei Patient:innen mit Polymedikation und chronischen Erkrankungen sind solche Strategien vielversprechend für die Therapieoptimierung.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Pharmakotherapie bei kardiovaskulären Hochrisikopatient:innen in den letzten 25 Jahren deutlich verändert hat. Moderne Leitlinienempfehlungen werden zunehmend in der klinischen Praxis umgesetzt, was sich insbesondere in verbesserten LDL-C- und HbA1c-Werten widerspiegelt. Gleichzeitig bleibt die konsequente Zielwerterreichung für den Großteil der Patient:innen eine Herausforderung. Die Daten unterstreichen die Bedeutung individualisierter, leitliniengerechter Behandlungskonzepte und der fortlaufenden Evaluation therapeutischer Strategien. Eine enge Verlaufskontrolle, gezielte Kombinationstherapie und Förderung der Therapieadhärenz sollten auch künftig zentrale Elemente der kardiovaskulären Prävention bleiben.

Literatur:

De Backer G et al.: European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2003; 24(17): 1601-10

Mach F et al.: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020; 41(1): 111-88

Neyer M et al.: Three decades of glucose-lowering therapy in patients at high cardiovascular risk - a real-world analysis. Diabetes Obes Metab 2025; 27(2): 835-44

Ratz M et al.: 25 years of lipid-lowering therapy: secular trends in therapy of coronary patients. Wien Klin Wochenschr 2024; 137(9-10): 297-306

Wood D et al.: Prevention of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Atherosclerosis 1998; 140(2): 199-270

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Basispauschalierung

Zur Basispauschalierung bei selbstständiger Tätigkeit könnte es bereits für das Jahr 2025 Änderungen geben, die fallweise eine Steueroptimierung möglich machen.

Einsatz von KI-Tools in der Ordination

Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in den medizinischen Alltag verspricht Effizienzsteigerungen, präzisere Diagnosen und entlastende Automatisierung. Doch bevor man KI-basierte ...