Seltene Erkrankungen in der Hausarztpraxis

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Seltene Erkrankungen erkennen

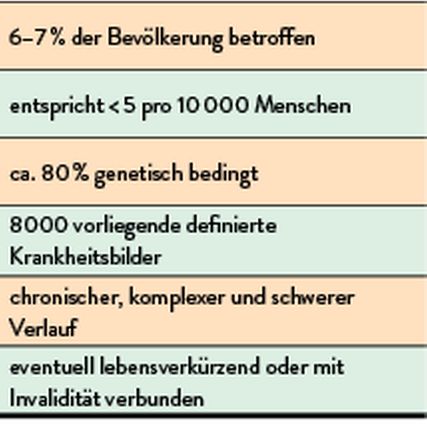

Berichten Patienten von häufigen Beschwerden, die auf den ersten Blick in kein Muster passen, sollte zwingend das Vorliegen einer seltenen Erkrankung in Betracht gezogen werden. Meist sind mehrere Organsysteme gleichzeitig betroffen, die Erkrankung schreitet progredient fort und ein Symptomwechsel, wie es bei psychosomatischen Erkrankungen häufiger vorkommt, ist eher untypisch. Speziell diese Patientengruppe fühlt sich oft im Stich gelassen und missverstanden und der Arzt sieht sich einer gewissen Hilflosigkeit bei der Behandlung dieser Patienten gegenüber. Häufig greift er als Arbeitsdiagnose psychosomatische Missinterpretationen auf. Die Tabelle 1 zählt die Charakteristika seltener Erkrankungen auf bzw. zeigt an, wann eine Erkrankung dieser Gruppe zugeordnet wird.

Warum erfordern gerade seltene Erkrankungen so dringend eine Diagnose?

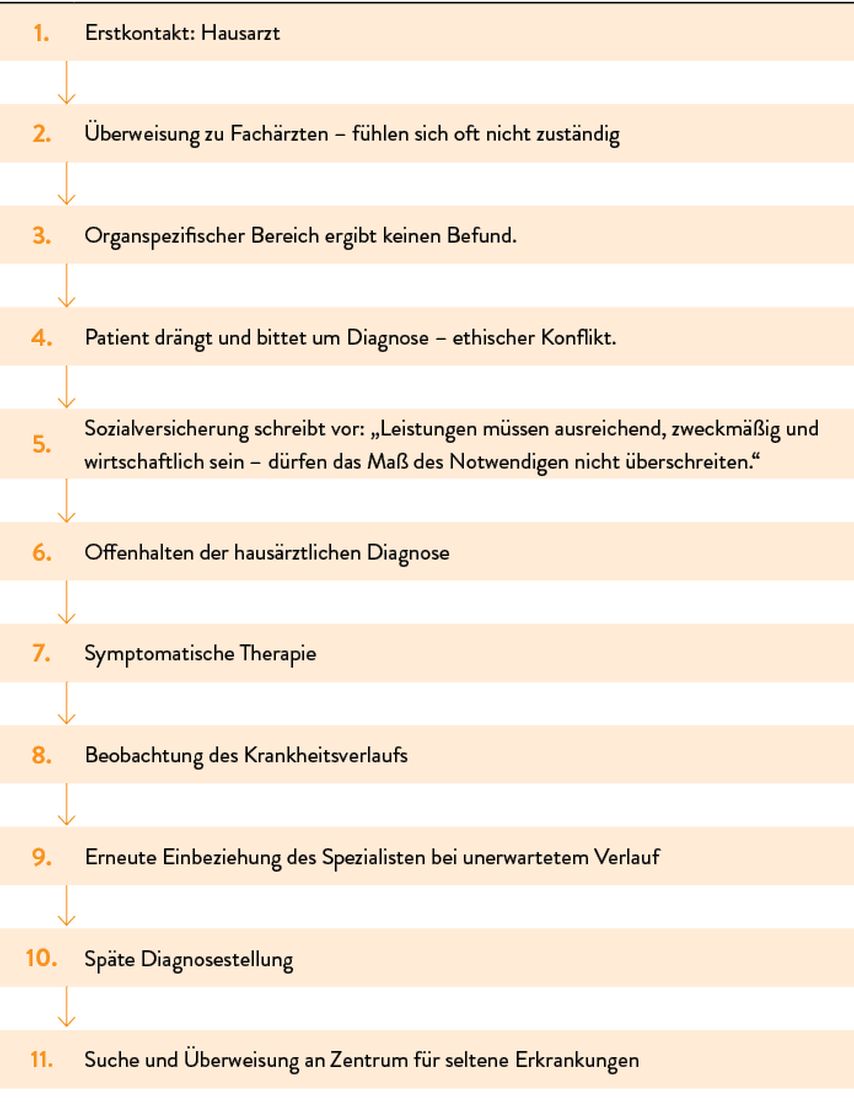

Die ärztlichen Erkenntnisse über einen Patienten werden durch die Diagnose in einem Wort zusammengefasst. Häufig ist eine genaue wissenschaftliche Zuordnung jedoch lange nicht möglich. Bei der ärztlichen Diagnosestellung von seltenen Erkrankungen liegt die Herausforderung darin, sich nicht aus zwingenden Gründen der Verrechnung in die Versuchung führen zu lassen, eine falsche Arbeitsdiagnose zu stellen. Solange die Diagnose bei einer seltenen Erkrankung nicht geklärt ist, rät Glehr, dass das Belassen einer ungewissen, symptombeschreibenden Diagnose oft die geschicktere Herangehensweise sein kann. Die exakte Diagnose durch den Arzt gibt aber den Sozialversicherungsträgern Evidenz über das Wesen der Erkrankung des Patienten und ist insbesondere prognostisch wichtig, da sie dem Patienten gewisse Rechte einräumt. Der Weg bis zur Diagnosestellung bei seltenen Erkrankungen gestaltet sich oft als sehr langwierig (Abb. 1). Liegen Symptomkonstellationen vor, kann eine Datenbankrecherche im „Orphanet“oder in anderen Symptomsuche-Datenbanken wie symptomsuche.at oder findzebra.com hilfreich sein. Hier sind Eckdaten zur Epidemiologie, zu vorbekannten und akuten Symptomen, zu Auslösern, Komplikationen, zum genetischen Voraussagewert einer Analyse und zu Langzeittherapien von möglichen Erkrankungen zu finden.

Fazit

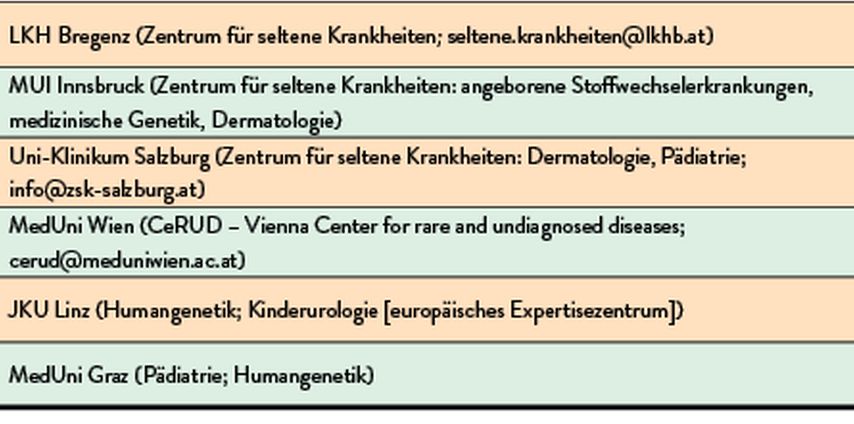

Die Beobachtung des Erkrankungsverlaufs bei hausärztlichen Patienten und die Recherche der Symptomkonstellation in Datenbanken sind bei seltenen Erkrankungen oft der wegweisende Schritt für die Diagnosestellung, wenn noch kein genetischer Bestätigungstest vorliegt. Rein auf genetische Analysen zu vertrauen, kann irreführend sein und von wahrscheinlichen Diagnosen ablenken, da der Voraussagewert der genetischen Untersuchung für die Verlässlichkeit des Testergebnisses ausschlaggebend ist. In der Familienanamnese verbergen sich häufig hilfreiche Informationen, wenn bei Verwandten des Patienten zuvor bereits seltene Erkrankungen diagnostiziert wurden oder ähnliche Symptome vorzufinden waren. Wenngleich Orphan Diseases für den Hausarzt eine Herausforderung darstellen, sind mittlerweile österreichweit viele Zentren mit Spezialisierung auf seltene Erkrankungen bekannt (Tab. 2). Sobald die exakte Diagnose gestellt wurde, besteht durch diverse Selbsthilfegruppen heutzutage die Möglichkeit, Patienten direkt dorthin zu verweisen, da sie oft über wesentlich mehr Wissen verfügen, als der Hausarzt aus Zeitgründen über die Eigenheit der Erkrankung in Erfahrung bringen kann.

Kasuistiken

FALL 1:

Familiäres Mittelmeerfieber

Die Patientin:

-

mit 11 Jahren: hochfieberhafter Infekt

-

V.a. Appendizitis

-

mit 15 Jahren: hohes Fieber inkl. Bauchschmerzen

-

unklare Diagnose nach zwei stationären Aufenthalten

Anamnese – die Geschichte der Mutter: Bei einer 15-jährigen Patientin mit unklarer Diagnose nach erstmaligem hochfieberhaftem Infekt mit 11 Jahren und derzeit akutem hohem Fieber mit Bauchschmerzen konnte keine eindeutige Ursache festgestellt werden. In der Familienanamnese zeigte sich, dass die Mutter mit 11 Jahren aufgrund hohen Fiebers appendektomiert wurde, anschließend aber dennoch zweimal pro Jahr an Fieberschüben bis 40°C litt, die mit hohen Entzündungswerten und Meteorismus einhergingen. Der Vater und der Bruder der Mutter litten an ähnlichen Symptomen. Mit 18 Jahren erhielt die Mutter eine Kortisontherapie, unter welcher sich eine rasche Besserung zeigte. Die Diagnose „autosomal-dominant vererbtes periodisches Fiebersyndrom“ konnte bei der Mutter im Anschluss durch eine genetische Untersuchung gesichert werden.

Die nächste Generation: Bei der Tochter ließ sich mit 10 Jahren der Verdacht auf eine Appendizitis nicht bestätigen. Die Ultraschalluntersuchung des Appendix blieb negativ. Eine bereits nach der Geburt durchgeführte genetische Untersuchung auf das „autosomal-dominant vererbte Fiebersyndrom“ war ebenfalls negativ und lockte auf die falsche Fährte. Eine Recherche im Orphanet ergab für die Stichwortsuche mittels „Fieberattacken bis 40°C“, „Beginn vor dem 30. Lebensjahr“ und „Leibesschmerzen“ folgende Diagnosen: benigne paroxysmale Peritonitis, benigne rekurrierende Polyserositis, paroxysmale familiäre Polyserositis, familiäres Mittelmeerfieber, TRAPS (Tumornekrosefaktor-Rezeptor-assoziiertes periodisches Syndrom). Der Voraussagewert einer genetischen Analyse dieser Erkrankungen liegt laut Datenbank bei 70 bis 80% – als Akuttherapie wird Kortison, als Langzeittherapie Colchicin angeraten. Mögliche Komplikationen bestehen in der Ausbildung einer Amyloidose Typ AA. Aufgrund des Rechercheergebnisses wurde von Glehr ein hausärztlicher Therapieversuch mit Kortison begonnen, der bei dem Mädchen eine rasche Besserung brachte. Colchicin erwies sich bei der Rezidivprophylaxe als hilfreich.

Diagnose: Eine neuerliche genetische Untersuchung der Patientin auf das „autosomal-dominant vererbte periodische Fiebersyndrom“ alias familiäres Mittelmeerfieber war positiv.

FALL 2:

Friedreich-Ataxie

Die Patienten:

-

Zwillingsbrüder

-

Gangstörung

-

Blasenentleerungsstörung

-

paroxysmale Tachykardie, Katheterablation

-

Kardiomyopathie unklarer Genese

-

Rückenschmerzen

-

Atemnot, Angst und Panikattacken

Anamnese: Zwei Zwillingsbrüder mit Blasenentleerungsstörungen und Infekt, die nach stattgefundener Intervention nur wenige Erfolge rückmeldeten, kamen nach langer Krankengeschichte, fachärztlichen Begutachtungen und Angst- und Panikattacken immer wieder in die Ordination. Es lag keine Diagnose vor. Die Zwillingsbrüder litten weiters an Dysarthrie, Ataxie, Muskelschwäche, Hyperventilationssyndrom und paroxysmalen Tachyarrhythmien. Die Geschichte eines Bruders unterschied sich lediglich in der Ösophagusmotilitätsstörung als Besonderheit von der des anderen.

Diagnostische Abklärung: Die Verdachtsdiagnose „Friedreich-Ataxie“ wurde vom Hausarzt aufgrund von Erfahrungen mit einem anderen Zwillingspaar gestellt, von zwei Neurologen ebenfalls geäußert, aber bisher von keinem Zentrum bestätigt, da die genetischen Untersuchungen negativ waren.

Diagnose: Durch die Suche im Orphanet mittels Eingabe der Symptome spiegelten sich bei der Beschreibung der seltenen Erkrankung Friedreich-Ataxie alle Symptome wider. Die Friedreich-Ataxie resultiert aus dem Defekt eines kleinen Proteins, das beim Eisentransport im Körper eine Rolle spielt. Im Laufe der Erkrankung sammelt sich Eisen im Kleinhirn, in Motoneuronen, im Pankreas und im Herzmuskel an.

FALL 3:

Systemischer Lupus erythematodes (SLE)

Die Patientin:

-

45 Jahre

-

gehäufte Infekte

-

Kopfschmerzen

-

Hautprobleme

-

Lichtempfindlichkeit der Haut

-

bekanntes Raynaud-Syndrom

-

seit einem Jahr Hämaturie

Anamnese: Vor 20 Jahren begann bei der 45-jährigen Patientin das Auftreten von häufigen Infekten, Kopfschmerzen, fleckigen Hautrötungen und einer Lichtempfindlichkeit der Haut. Später traten zusätzlich Gelenkschwellungen und Schmerzen auf. Phasenweise fühlte sich die Patientin müde und abgeschlagen und sie gab schnelles Frösteln an. Seit acht Jahren war ein Raynaud-Syndrom bekannt. Erst seit einem Jahr litt die Patientin an einer Hämaturie.

Diagnostische Abklärung: Da die Symptomatik bereits vor 20 Jahren begonnen hatte, war offensichtlich, wie lange die Patientin auf ihre endgültige Diagnose warten musste. Rückblickend sprach die Symptomkonstellation deutlich für eine bekannte, jedoch seltene Erkrankung. Unter der Stichwortsuche „Kopfschmerz“, „Erythem“ und „Gelenkschwellung“ wurden nur in einer Datenbank zwei Treffer gefunden – systemischer Lupus erythematodes (SLE) und Sarkoidose.

Diagnose: Der SLE ist eine Autoimmunerkrankung und gehört zur Gruppe der Kollagenosen. Durch die Ablagerung von Antikörpern gegen eigene Organe führt die Erkrankung im Verlauf zu Organschädigungen. Da bei der Patientin nun bereits eine Hämaturie vorlag, konnte von einer Nierenbeteiligung (Lupusnephritis) ausgegangen werden. In der Labordiagnostik ist bei positiven antinukleären Antikörpern (ANA) die Bestimmung von Anti-dsDNA sinnvoll, das Ergebnis kann für das Vorliegen eines SLE sprechen. Nach gesicherter Diagnose können weitere fachärztliche Untersuchungen veranlasst werden, die das Vorliegen krankheitsbildentsprechender Pathologien überprüfen (FA für Augenheilkunde – Retinopathie).

FALL 4:

Polyglanduläres Autoimmunsyndrom

Die Patientin:

-

40 Jahre

-

Diabetes mellitus Typ 1

-

plötzlich neu aufgetretene Symptomatik

-

Müdigkeit, Schwäche

-

rezidivierende Abdominalschmerzen, Übelkeit, Durchfall

-

Hyperthyreose

-

Vitiligo (Weißfleckenkrankheit)

Anamnese: Bei einer 40-jährigen Patientin mit bekanntem Diabetes mellitus Typ 1 traten plötzlich neue Symptome der Müdigkeit und Schwäche, rezidivierende abdominelle Schmerzen mit Übelkeit und Durchfall auf und in der Folge entwickelte sie eine Hyperthyreose und Vitiligo (Weißfleckenkrankheit).

Diagnostische Abklärung: Die Recherche nach seltenen Erkrankungen ergab nur in einer Datenbank Ergebnisse: M. Addison, hepatische Porphyrie, glanduläres Immunsyndrom. Aufgrund der Symptome, die für die Erkrankung mehrerer endokrinologischer Organe sprachen, wurde die Patientin an eine endokrinologische Ambulanz überwiesen.

Diagnose: Die Diagnosestellung der polyglandulären Autoimmunerkrankung erfolgte durch die endokrinologische Spezialambulanz.

Bericht:

Vera Weininger, BA

Quelle:

„Orphan Diseases – seltene Erkrankungen in der Hausarztpraxis“, Vortrag von MR Dr. Reinhold Glehr beim virtuellen ALLGEMEINE+Frühlingsquartett 2021

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...