Pneumo- und Meningokokken

Autorin:

Mag.rer.nat. Dr.med. Daniela Kohlfürst

Klin. Abteilung für Pädiatrische Hämato-Onkologie

Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde

Medizinische Universität Graz

E-Mail: daniela.kohlfuerst@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Pneumokokken und Meningokokken können bei Säuglingen, Kleinkindern und Personen mit Risikofaktoren schwere invasive Erkrankungen hervorrufen. Durch die empfohlenen Impfungen gegen diese Erkrankungen lässt sich das Risiko deutlich minimieren.

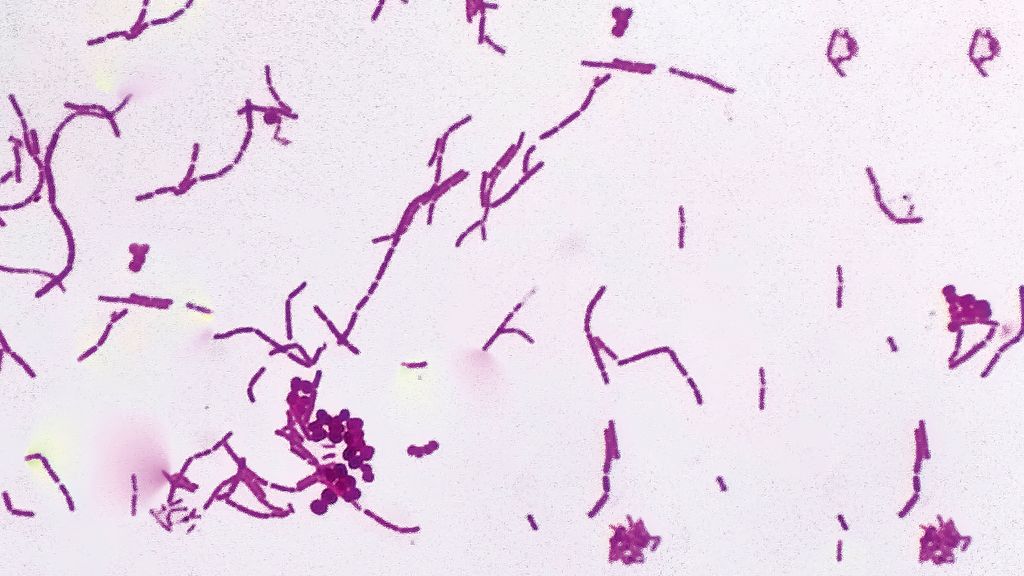

Pneumokokken

Als Pneumokokken werden Bakterien der Gattung Streptococcus pneumoniae bezeichnet, die den Nasen-Rachen-Raum besiedeln, aber nicht immer zu Krankheitssymptomen führen. Sie können bei Säuglingen und Kleinkindern schwere invasive Erkrankungen wie Sepsis, Meningitis oder Pneumonien hervorrufen. Eine PneumokokkenMeningitis bei Kindern ist mit einer hohen Letalität (ca. 9%) und hohen Folgeschäden (20–30%) assoziiert. Bei älteren Erwachsenen sind Pneumokokken Haupterreger der ambulant erworbenen Pneumonie (ca. 35%), die mit einer hohen Sterblichkeit (ca. 9%) und noch höheren Langzeitsterblichkeit (>30%) assoziiert ist. Außerdem sind Pneumokokken bei älteren Erwachsenen einer der Haupterreger von Sepsis.

Durch die Impfungen im Säuglings- und Kleinkindalter gegen Pneumokokken kam es zu einem deutlichen Rückgang der invasiven Pneumokokken-Erkrankungen in den geimpften Populationen. Da die Impfung auch vor Weiterverbreitung schützt und somit einen Gemeinschaftseffekt erzielt, werden auch ungeimpfte Populationen geschützt. Allerdings können Risikopopulationen wie ältere Erwachsene durch den Gemeinschaftseffekt alleine nicht ausreichend geschützt werden. Die österreichische Bevölkerung wird immer älter, häufig auch mit vielen Komorbiditäten, die das Risiko für eine invasive Pneumokokken-Erkrankung erhöhen. Im letzten Jahrzehnt kam es zu einer deutlichen Zunahme an invasiven Pneumokokken-Erkrankungen ab 60 Jahren.

Impfempfehlung

Im Säuglingsalter ist der 15-valente konjugierte Pneumokokken-Impfstoff (PCV15) im 2+1-Schema ab einem Alter von 6 Wochen empfohlen (3., 5. und 12.–14. Lebensmonat). Da das Risiko für eine invasive Pneumokokken-Erkrankung bei Kindern im 1. Lebensjahr am höchsten ist, sollte diese Altersempfehlung dringend eingehalten werden, Impfungen sollten nicht nach hinten verschoben werden. Diese Impfung ist bis zum Ende des 2. Lebensjahres kostenfrei – mit Ausnahmen bis zum Ende des 5. Lebensjahres.

Der 20-valente konjugierte Pneumokokken-Impfstoff (PCV20) ist für Säuglinge nur im 3+1-Schema zugelassen. Es braucht also eine Impfdosis mehr, um einen mit dem PCV15-Impfstoff vergleichbaren Impfschutz zu erreichen. Da durch eine weitere Teilimpfung der Schutz aber später eintritt und die zusätzlichen Serotypen im PCV20 bei Säuglingen derzeit epidemiologisch wenig relevant sind, ist bei Säuglingen derzeit im österreichischen Impfplan nur die Impfung mit PCV15 empfohlen. Die Pneumokokken-Impfstoffe sind bis auf lokale Impfreaktionen und Fieber sehr gut verträglich.

Kinder mit einem hohen Risiko (Tab. 1) sollten zusätzlich ab dem vollendeten 2. Lebensjahr den 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff (PPV23) erhalten. Der Abstand zur letzten PCV-Impfung sollte mindestens 8 Wochen betragen. Bleibt das hohe Risiko bestehen, sollte diese Impfserie (1xPCV + 1xPPV23) zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes alle 6 Jahre wiederholt werden.

Tab. 1: Personen mit hohem Risiko, eine Erkrankung durch Pneumokokken zu entwickeln bzw. einen schweren Verlauf zu erleiden (Quelle: Impfplan Österreich 2024/2025)

Für alle Erwachsenen ab 60 Jahren ist im österreichischen Impfplan eine sequenzielle Pneumokokken-Impfung empfohlen: der 15- oder 20-valente konjugierte Pneumokokken-Impfstoff (PCV15 oder PCV20) und nach mindestens 1 Jahr Abstand der 23-valente Polysaccharid-Impfstoff (PPV23). Bei gesunden Personen ist keine Wiederholung der Impfserie nötig. Bei Erwachsenen mit hohem Risiko (Tab. 1) wird nach der Impfung mit PCV15 oder PCV20 bereits nach mindestens 8 Wochen Abstand die Erweiterung des Impfschutzes mit PPV23 empfohlen. Bleibt das hohe Risiko bestehen, soll die Impfserie zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes alle 6 Jahre wiederholt werden.

Meningokokken

Meningokokken-Erkrankungen werden von Neisseria meningitidis hervorgerufen. Die Bakterien besiedeln wie Pneumokokken den Nasen-Rachen-Raum und können zur gefürchteten invasiven Meningokokken-Erkrankung (Sepsis, Meningitis), vor allem bei Säuglingen, Kindern unter 5 Jahren, Jugendlichen und Personen mit Risikofaktoren (Tab. 2), führen. In 42 bis 70% treten Petechien bzw. eine Purpura fulminans auf, in 20% der Erkrankungen kommt es zu einem septischen Schock, in 10% verläuft die Erkrankung trotz besten Intensivmanagements tödlich. Darüber hinaus ist in 20 bis 30% der Fälle mit Langzeitfolgen zu rechnen – wie Hörbeeinträchtigungen und kognitiven Einschränkungen, der Notwendigkeit von Hauttransplantaten oder gar Amputationen infolge von Hautnekrosen. Die invasive Meningokokken-Erkrankung ist zu einer sehr seltenen Erkrankung geworden, denn die Inzidenz hat in den letzten zwei Jahrzehnten in Österreich deutlich abgenommen. Erklärt wird dieser Rückgang nicht nur durch die zur Verfügung stehenden Impfungen, sondern auch eine Verdrängung der Meningokokken durch andere Pathogene. In den letzten 10 Jahren wurden die meisten invasiven Meningokokken-Erkrankungen in Österreich durch die Serogruppe B verursacht, gefolgt von Serogruppe C. Zuletzt wurde in einigen europäischen Ländern eine Zunahme der Serogruppen W und Y beobachtet.

Tab. 2: Personen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko oder erhöhtem Expositionsrisiko gegenüber Meningokokken (Quelle: Impfplan Österreich 2024/2025)

Impfempfehlung

Die Impfung gegen Meningokokken B ist hochwirksam und sicher. Die größte Risikoreduktion wird erreicht, wenn mit der Impfung im Alter von 2 Monaten mit der Impfserie (2+1, 3., 5., 13.–16. Lebensmonat) begonnen wird – wie im österreichischen Impfplan empfohlen. Nachholimpfungen werden bis zum vollendeten 25. Lebensjahr vorgeschlagen. Bei Risikopopulationen (Tab. 2) wird alle 5 Jahre ein Booster empfohlen („off-label“). Die Impfung ist nicht kostenfrei erhältlich. Es treten sehr häufig lokale Impfreaktionen (Schwellung, Rötung, Verhärtung) und Fieber auf, weshalb insbesondere bei Kombination mit anderen Kinderimpfungen eine prophylaktische Antipyrese empfohlen werden kann.

Die Impfung gegen Meningokokken ACWY schützt vor den anderen weniger häufigen Serogruppen und wird in Österreich mit einer Dosis ab dem 1. Lebensjahr empfohlen. Die Impfung ist sehr sicher und gut wirksam, bis auf Muskel- und Kopfschmerzen ist sie sehr gut verträglich. Diese Impfung ist ebenfalls kostenpflichtig. Da neben dem Säuglings- und Kleinkindalter ein zweiter Häufigkeitsgipfel an invasiven Meningokokken-Erkrankungen im Jugendalter besteht und in diesem Alter auch Schulreisen bzw. Schüleraustausche in Länder mit erhöhten Inzidenzen (z.B. UK) erfolgen, ist die 2. Impfung gegen ACWY allerdings von 10 bis 13 Jahren kostenlos. Nachholimpfungen werden bis zum vollendeten 25. Lebensjahr empfohlen. Bei Risikopopulationen (Tab. 2) sollte alle 5 Jahre eine Booster-Impfung verabreicht werden („off-label“).

Literatur:

Impfplan Österreich 2024/2025, Version 1.1. https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfplan-%C3%96sterreich.html ; zuletzt aufgerufen am 14.3.2025

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Basispauschalierung

Zur Basispauschalierung bei selbstständiger Tätigkeit könnte es bereits für das Jahr 2025 Änderungen geben, die fallweise eine Steueroptimierung möglich machen.

Einsatz von KI-Tools in der Ordination

Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in den medizinischen Alltag verspricht Effizienzsteigerungen, präzisere Diagnosen und entlastende Automatisierung. Doch bevor man KI-basierte ...