Pädiatrische Migrationsmedizin

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Behandlung von Asylsuchenden und Migranten im Allgemeinen und von Kindern und Jugendlichen aus dieser Gruppe im Besonderen birgt eine Reihe von Herausforderungen, wie OA Dr. Florian Götzinger, Wien, an einem pädiatrisch-infektiologischen Nachmittag beim Österreichischen Infektionskongress erklärte.

Es ist gerade beim Thema Migration wichtig, einige Begriffe auseinanderzuhalten“, betonte Dr. Florian Götzinger, Leiter der Ambulanz für Migrationsmedizin, Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Klinik Ottakring, Wien.

Dies sind die Begriffe „Migrant*in“ (freiwillig aus einem Land ins andere auswandernd), „Flüchtling“ (kann nicht ins Heimatland zurückkehren aus begründeter Angst, dort verfolgt zu werden) und „Asylsuchende/r“ (hat um gesetzlichen Flüchtlingsstatus ersucht, um in einem bestimmten Land bleiben zu dürfen). Im Fall von Asylsuchenden unter 18 Jahren, die von beiden Elternteilen getrennt sind und nicht von einem Erwachsenen betreut werden, spricht man von „unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden“ (UMA).

Bedrückende Fakten und Zahlen

Laut UNICEF-Report 2022 wurden im Jahr 2020 weltweit 82 Millionen geflüchtete bzw. vertriebene Menschen registriert. Davon ist ca. jede dritte Person ein Kind – andersherum formuliert, betrifft Flucht bzw. Vertreibung eines von 200 Kindern weltweit. Derzeit sind also ca. 28 Millionen Kinder auf der Flucht.

In Österreich sind ein Viertel aller Kinder Migrant*innen (davon ca. 52% Buben, 48% Mädchen). „Das Wort Migrant*in bedeutet in diesem Fall, dass beide Elternteile aus einem anderen Land gekommen sind“, stellte Götzinger klar.

Von den 724570 in Europa 2020 gestellten Asylerstansuchen betrafen 551020 (76%) Erwachsene und 173550 (24%) Kinder. Von diesen Menschen kamen 52% aus Afghanistan, 19% aus Syrien und je 5% aus Somalia, Pakistan, Bangladesch und Ägypten. „Da diese Zahlen aus dem Jahr 2020 stammen, sind hier der Ukrainekrieg sowie andere Entwicklungen noch nicht berücksichtigt“, ergänzte der Experte. Die UNICEF hat für ihren Report auch die Motivation Minderjähriger für die Flucht erhoben. Dies waren: Krieg/Konflikt (48%), wirtschaftliche Motivation (22%), direkte Gewalt gegen das Kind (9%), Bildung (7%), Familienzusammenführung (5%) und andere (10%).

Medizinische Probleme

„Es gibt bei Asylsuchenden und auch speziell bei UMA eine Reihe von immer wieder auftretenden medizinischen Problemen“, fuhr Götzinger fort. Dies beginnt mit einem fast immer vollständig oder weitgehend fehlenden und/oder undokumentierten Impfschutz. In der Regel fehlen auch frühere Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsmaßnahmen, sodass etwa Seh- und Hörstörungen sowie Entwicklungsretardierungen zumeist unbehandelt oder sogar unbemerkt geblieben sind. „Gerade auf diesem Gebiet wären weitere Kooperationen, auch bundesländerübergreifend, wichtig, weil Wien seine Verpflichtungen bei der Aufnahme Asylsuchender eher übererfüllt und viele dieser Kinder dann in verschiedene Bundesländer weitergehen“, betonte Götzinger. Gewisse infrastrukturelle Voraussetzungen zur Reduzierung der Sprachbarriere sind hierfür allerdings erforderlich. „Wir arbeiten z.B. mit Videodolmetscher*innen, das funktioniert meistens sehr gut“, erläuterte der Kinderarzt.

Häufig sind zudem Hauterkrankungen, wie z.B. Mykosen, infizierte Narben oder Skabies. Auch Mangel- bzw. Unterernährung kommt sehr oft vor. „Fast alle haben einen Vitamin-D-Mangel bis hin zur Rachitis, auch Eisenmangel ist häufig“, berichtete Götzinger.

Chronische Erkrankungen sind vielfach schlecht versorgt. So gibt es nicht selten gar nicht oder nur partiell operierte Herzfehler, ebenso sind Diabetes mellitus oder andere Stoffwechselerkrankungen häufig unbehandelt.

Nicht zu vergessen sind die spezifischen Erkrankungen der Herkunftsländer, z.B. Infektionen mit Helminthen oder Schistosomen, Tuberkulose und HIV oder auch hämatologische Erkrankungen wie Sichelzellanämie oder Thalassämie.

Besondere Herausforderungen

Als erste und wichtigste Herausforderung in der Betreuung von Flüchtlingskindern bzw. UMA ist die Tatsache zu nennen, dass es eben keine österreichweit organisierte bzw. koordinierte Versorgung für diese Patientengruppe gibt. Die Sprachbarriere ist ein großes Problem – hier können die schon erwähnten Videodolmetscher*innen sehr helfen. „Man darf auch nie vergessen, dass man es hier mit traumatisierten Menschen zu tun hat, die sehr oft – aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen – Angst vor Behörden haben“, mahnte Götzinger.

Eine allgemeine und eine Impfanamnese sind selbst mit Dolmetscher*in oft nicht oder nur sehr lückenhaft zu erheben. „Wir haben es hier, zwar nicht immer, aber oft, mit bildungsfernen Personen zu tun, die manchmal auch in der eigenen Sprache nicht lesen können. Hier ist es auch für die Dolmetscher schwierig, medizinische Fragen so zu formulieren, dass die Betroffenen sie verstehen. Diese Vorarbeit ist zeitintensiv, aber lohnt sich – wenn gründlich durchgeführt – in vielerlei Hinsicht, da u.a. dann aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse jeder Folgebesuch bei Ärzt*innen oder medizinnahen Instituten viel einfacher wird“, so der Experte.

UMA haben häufig Angst vor Behörden und zudem auch Pubertätsprobleme. „Oft müssen wir den Patient*innen erst klarmachen, dass wir keine Asylbehörde sind und sie von uns nichts zu befürchten haben“, betonte Götzinger.

Ein weiteres Problem sind Nachkontrollen bzw. die laufende Versorgung. Hier ist die Kommunikation mit Erstversorgungszentren bzw. Asylheimen nötig. „Das wird oft durch die Mobilität der Asylsuchenden erschwert, die entweder in andere Zentren verlegt werden oder – wenn auch nur selten – nicht mehr auffindbar sind.“

Infektionskrankheiten sind häufig

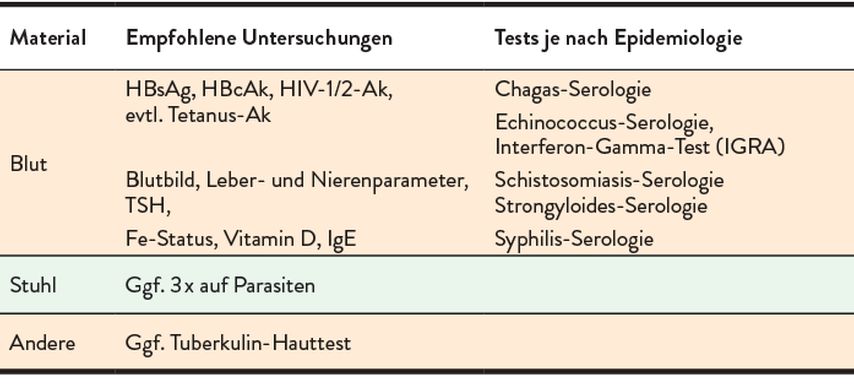

Laut einer Erhebung des Robert-Koch-Instituts von 2021 sind bei asylsuchenden Kindern Atemwegserkrankungen bei Weitem der häufigste Grund, ein Krankenhaus aufzusuchen (36,3% der Buben und 41,5% der Mädchen). An zweiter Stelle folgen schon die Infektionskrankheiten mit jeweils knapp über 17%. Andere Ursachen sind seltener. Tabelle1 zeigt, welche Laboruntersuchungen in der Klinik Ottakring bei Asylsuchenden gemacht werden.

„Unter den Asylsuchenden treten häufig – und tendenziell häufiger als in der Gesamtbevölkerung – Windpocken, Tuberkulose, Hepatitis B, Influenza, Hepatitis C, Gastroenteritiden durch Rota- oder Noroviren, Hepatitis A, Giardiasis und Masern auf“, erläuterte Götzinger. „Das betrifft vor allem die kleineren Kinder und in zweiter Linie dann auch die 15- bis 29-Jährigen“, so der Kinderinfektiologe.

Für die Herangehensweise bei fehlenden Impfungen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder man sagt, dass nur dokumentierte Impfungen zählen, und impft nach den geltenden Empfehlungen. Dies kann zu Überimpfungen führen. Oder man misst Impfantikörper und impft nach Lückebzw. boostert im Falle niedriger Antikörpertiter – dieser Ansatz kann Impfdosen sparen, ist aber aufwendiger und teurer.

Fallbeispiel

Der 15-jährige Patient aus Somalia geht zunächst zu einem Allgemeinmediziner. Er hat Gesichts- und Beinödeme, Belastungsdyspnoe und ist leichtermüdbar. In der physikalischen Untersuchung finden sich eine Hepatomegalie und leise Herzgeräusche. Der Patient gibt jedoch an, zuvor immer gesund gewesen zu sein. Im Thoraxröntgen finden sich noduläre Verdichtungen beidseits perihilär und eine verstärkte Gefäßzeichnung. In weiteren Untersuchungen zeigt sich eine massive tuberkulöse Perikardverkalkung. „Diese Komplikation einer Tuberkulose kommt in Österreich zwar so gut wie nie vor, ist aber international die häufigste Tuberkulosemanifestation. Dieser Patient wurde antituberkulös behandelt und das Perikard wurde chirurgisch entfernt, was zu anhaltender Beschwerdefreiheit führte“, erläuterte Götzinger.

Quelle:

„Pädiatrische Migrationsmedizin“, Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Florian Götzinger, Wien, im Rahmen des Pädiatrisch-Infektiologischen Nachmittags (Vorveranstaltung zum ÖIK) am 21.März 2023 in Saalfelden

OA Dr. Florian Götzinger

Leiter der Ambulanz für MigrationsmedizinAbteilung für Kinder- und Jugendheilkunde

Klinik Ottakring, Wien

E-Mail:

florian.goetzinger@gesundheitsverbund.at

Literatur:

beim Vortragenden

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...