Neue Empfehlungen zur Herzgesundheit

Autor:

Reno Barth

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Beim jüngsten Kongress der European Society of Cardiology in Madrid wurden ein Konsensus-Statement zu psychischer Gesundheit und kardiovaskulären Erkrankungen, aktuelle Empfehlungen für das Management von Myokarditis und Perikarditis sowie eine neue Lipidleitlinie vorgestellt.

Beim Kongress der European Society of Cardiology (ESC) 2025 in Madrid stand ein bedeutsames Thema im Rampenlicht, das bisher oft unterschätzt wurde: die enge Verknüpfung von psychischer Gesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mit einem neuen Konsensuspapier macht die ESC deutlich, dass Herzgesundheit nicht länger ohne die systematische Berücksichtigung mentaler Faktoren gedacht werden kann.1 Gefordert wird mehr Bewusstsein sowohl für psychosoziale Stressfaktoren als auch für manifeste psychische Erkrankungen, die in die kardiovaskuläre Risikobewertung einbezogen werden sollen.

Die Psyche als Risikofaktor

Zahlreiche Studien zeigen, dass psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder chronischer Stress das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich erhöhen. Dieser Zusammenhang wirkt aber auch in die andere Richtung: Wer ein akutes kardiales Ereignis erleidet, ist sehr häufig auch psychisch belastet. Viele Betroffene geraten in einen Teufelskreis aus körperlichem Vermeidungsverhalten, seelischer Erschöpfung, nachlassender Therapietreue und schlechteren Krankheitsverläufen. Ohne professionelle Unterstützung ist es meist schwer, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Genau hier setzt das neue ESC-Dokument an: Die mentale Gesundheit soll künftig stärker in den Fokus der kardiovaskulären Versorgung rücken.

Das Konsensuspapier untermauert zudem die klare Botschaft, psychosoziale Belastungen auf die gleiche Stufe wie andere klassische Risikofaktoren zu stellen. Chronischer Stress, Erschöpfung, traumatische Erfahrungen, Einsamkeit, Jobunsicherheit und Diskriminierung wirken sich messbar auf Herz und Gefäße aus. Metaanalysen bestätigen, dass sich das Risiko unter solchen Bedingungen mehr als verdoppeln kann. Für die Kardiologie bedeutet das, Risikoprofile künftig breiter und individueller zu erfassen. Empfohlen wird ein wiederholtes Screening auf Depressionen, Angst und Stressbelastung bei allen Patient:innen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD). Ziel ist, durch die Verbesserung der psychischen Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung auch kardiovaskuläre Primärprävention zu betreiben.

Auf besondere Risikogruppen achten

Psychische Erkrankungen und psychosoziale Faktoren sollten als Bestandteil der kardiovaskulären Risikoevaluation erhoben werden. Dabei ist es wichtig, nicht nur den Patient:innen, sondern auch ihren Betreuer:innen zuzuhören. Dies soll bewirken, dass psychische Erkrankungen bei kardiologischen Patient:innen konsequenter behandelt werden. Im Konsensus wird daher eine Modifikation der kardiovaskulären Risikoscores gefordert, in die psychische Erkrankungen einbezogen werden sollten. Hierzu fehlt es aktuell allerdings noch an Evidenz. Ebenso bestehen erhebliche Wissenslücken hinsichtlich der besten Methoden zur Unterstützung der psychischen Gesundheit im Hinblick auf eine Reduktion des Risikos für CVD. Dies betrifft insbesondere Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen wie Depression, Schizophrenie oder bipolaren Störungen. In dieser Patient:innengruppe sind z.B. supraventrikuläre und ventrikuläre Arrhythmien häufig, was das Risiko für einen plötzlichen Herztod erhöht. Stigmatisierung, eingeschränkter Zugang zu Prävention, reduzierte Compliance und Nebenwirkungen von Psychopharmaka verschlechtern die Situation der Betroffenen zusätzlich. Das Konsensuspapier empfiehlt für sie engmaschige Kontrollen und abgestimmte Therapien im interdisziplinären Team.

Weitere Patient:innen im Fokus: Frauen mit spezifischen Krankheitsbildern wie peripartaler Kardiomyopathie oder Personen mit Stress-Kardiomyopathie, ältere Menschen mit Multimorbidität, sozioökonomisch benachteiligte Personen und Migrant:innen. Hinzu kommen Krebspatient:innen, die durch ihre Erkrankung psychisch belastet sind und zugleich mit kardiotoxischen Therapien konfrontiert sind.

ESC-Guidelines zum Management von Myokarditis und Perikarditis

Die neuen ESC-Guidelines für das Management von Myokarditis und Perikarditis sollen einen Paradigmenwechsel in der Versorgung betroffener Patient:innen ermöglichen. Die Empfehlungen wurden im European Heart Journal online publiziert und sind kostenlos verfügbar.2 Zahlreiche Flussdiagramme, Algorithmen und Tabellen sollen die einfache Anwendung im klinischen Alltag erleichtern.

Zu Inzidenz und Prävalenz von Perikarditis und Myokarditis in Europa liegen wenig verlässliche Informationen vor. Registerdaten deuten auf eine jährliche Inzidenz akuter Myokarditis zwischen 6,3 und 8,6 pro 100000 Personen hin, wovon in erster Linie junge Männer betroffen sind.3 Die Inzidenz akuter Perikarditis wird zwischen 3 und 31 pro 100000 Personenjahre geschätzt.4,5 Plötzlicher Herztod bei jungen Erwachsenen ist laut Autopsiebefunden in bis zu 12% der Fälle auf Myokarditis zurückzuführen.6,7

Neue Bezeichnung: „inflammatory myopericardial syndrome“ (IMPS)

Mit den neuen Guidelines führt die ESC auch einen neuen Begriff ein, das inflammatorische myoperikardiale Syndrom („inflammatory myopericardial syndrome“; IMPS). Damit soll Bewusstsein für das vielfältige Krankheitsbild geschaffen und die Diagnostik erleichtert werden. Diese weltweit erste Guideline, die Perikarditis und Myokarditis in einem Dokument behandelt, wurde in 10 Kernbotschaften gegliedert.

Die neue Terminologie soll dem Umstand Rechnung tragen, dass es zwischen Myokarditis und Perikarditis eine relativ breite Überschneidung gibt, da sich Entzündung nicht an die anatomische Grenze zwischen Myokard und Perikard hält. Auch klinische Präsentation und Ätiologie sollen als Kontinuum von rein infektiös zu rein nichtinfektiös gesehen werden. Zudem wird auf das Zusammenwirken von Genetik, Autoimmunität und autoinflammatorischen Prozessen bei IMPS hingewiesen. Diese Zusammenhänge drängen sich vor allem bei rezidivierenden Ereignissen auf.

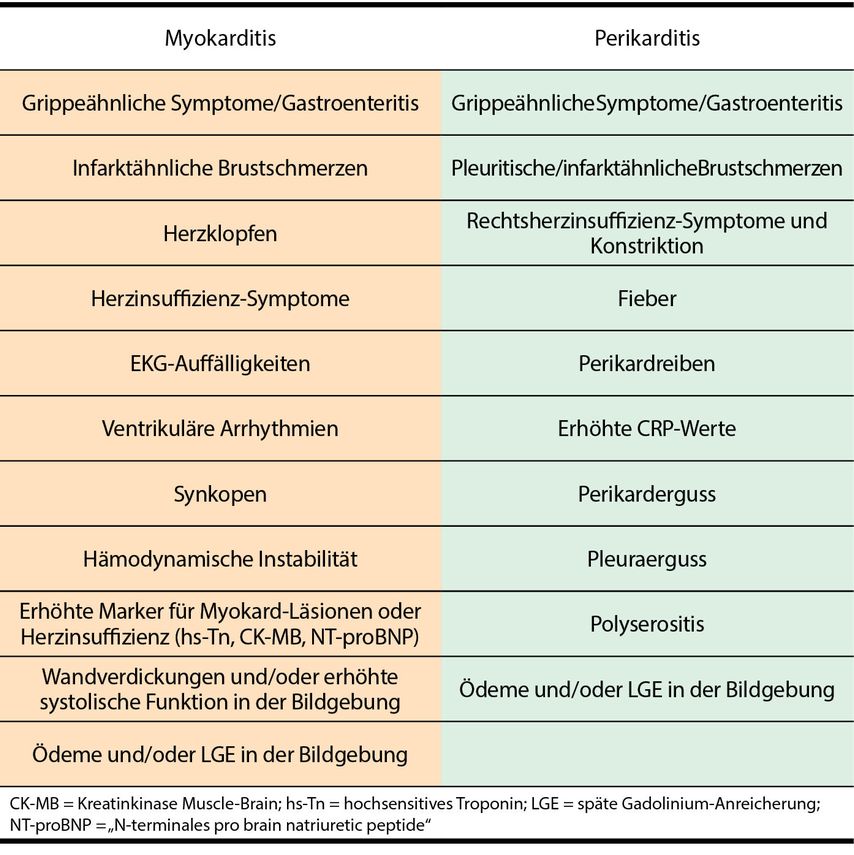

Red Flags: Symptome und Zeichen, die auf IMPS hinweisen

Im Kapitel patient:innenorientiertes Management stellt die neue Guideline symptomorientierte Algorithmen von der Diagnostik bis zur Therapie zur Verfügung. Damit sollen nicht zuletzt effiziente Differenzialdiagnosen ermöglicht werden. Warnzeichen (Red Flags) sollen zum frühzeitigen Erkennen des IMPS beitragen (Tab.1). Sie repräsentieren klinische Symptome und Biomarker aus Labor und/oder Bildgebung.

Tab. 1: Red Flags für das inflammatorische myoperikardiale Syndrom (modifiziert nach Schulz-Menger J et al. 2025)2

Multimodale Bildgebung, insbesondere die kardiale MRT, wird als wichtiges Diagnosewerkzeug hervorgehoben. Auf diesem Weg kann in unkomplizierten Fällen nichtinvasiv eine definitive Diagnose gestellt werden.

Definierte Therapieschemata bei Myokarditis

Empfohlen wird für unkomplizierte Fälle eine antiinflammatorische Therapie, die in komplexeren Situationen durch Ätiologie-spezifische Maßnahmen ergänzt werden soll. Je nach Präsentation kann ein Management von Herzinsuffizienz und/oder Arrhythmien erforderlich werden. In bestimmten Fällen kann die Implantation eines ICD oder das Tragen einer Defibrillator-Weste zur Überbrückung der Akutphase notwendig werden.

Therapie-Update für Perikarditis

Mit der Zulassung von Interleukin-1-Inhibitoren bestehen neue Optionen im Management der Perikarditis. Diese sind indiziert, wenn Patient:innen auf konventionelle antiinflammatorische Therapien inklusive Kortikosteroide nicht ansprechen oder Kontraindikationen bestehen.

Neue ESC-Empfehlungen für das Lipidmanagement

Mit einem Update ihrer Guidelines für das Lipidmanagement hat die ESC auf relevante Publikationen der letzten Jahre reagiert.8 Neu sind u.a. ein präziserer Risikoalgorithmus, die Positionierung von Bempedoinsäure sowie Empfehlungen bei ACS, HIV-Infektion und onkologischen Patient:innen.

Bis zum Alter von 70 Jahren wird jetzt der SCORE2-Score empfohlen, für über 70-Jährige der SCORE2-OP-Score. Der Score variiert in vier Regionen Europas mit unterschiedlich hohen Risiken. Relevante Faktoren sind Alter, Geschlecht, LDL-C und HDL-C, systolischer Blutdruck und Rauchstatus. Der Score wird auch schon in anderen ESC-Empfehlungen, etwa den Präventionsleitlinien, empfohlen.

Neu: Bempedoinsäure und Evinacumab

Die Guideline betont ein weiteres Mal die Bedeutung einer Senkung des LDL-Cholesterinspiegels bei Personen mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko. Die Zielwerte hängen dabei vom individuellen Risiko ab, wie in der Version der Leitlinie von 2019 aufgeführt. Hinsichtlich der Behandlung der Hypercholesterinämie sind zwei neue Medikamente hinzugekommen, nämlich Evinacumab für das Management der homozygoten familiären Hypercholesterinämie und Bempedoinsäure.

Die Wirkung von Bempedoinsäure beruht auf einer Hemmung der Adenosintriphosphat-Citrat-Lyase (ACL), die Citrat zu Acetyl-CoA umwandelt und damit von entscheidender Bedeutung für die hepatische Cholesterinsynthese ist. In der Folge steigt die LDL(„low density lipoprotein“)-Rezeptor-Dichte in der Leber, was weiter zu einer Steigerung der hepatischen LDL-C-Aufnahme und damit einem Abfall von LDL-C im Serum führt. Darüber hinaus werden Non-High-Density-Lipoprotein-Cholesterin (Non-HDL-C) und Apolipoprotein B (Apo B) sowie das Gesamtcholesterin gesenkt.

Als Monotherapie reduziert Bempedoinsäure das LDL-C um rund 23%. Als Ergänzung zu einer bestehenden Statintherapie ist eine zusätzliche LDL-C-Senkung um 18% zu erwarten.9 Eine Fixkombination von Bempedoinsäure und Ezetimib senkt das LDL-C um 38% und kann auch als Ergänzung zu einer maximal tolerierten Statintherapie eingesetzt werden.10,11

Bempedoinsäure wird auch für statinintolerante Patient:innen empfohlen und kann zudem als Ergänzung zu einer maximal tolerierten Statintherapie mit oder ohne Ezetimib zur Erreichung der LDL-C-Ziele bei Patient:innen mit hohem oder sehr hohem kardiovaskulärem Risiko in Betracht gezogen werden.

Icosapent-Ethyl und Volanesorsen

Angesichts neuer therapeutischer Optionen geht die Leitlinie auch auf das Management erhöhter Triglyzeridspiegel ein. In Betracht gezogen werden kann hoch dosiertes Icosapent-Ethyl (2x2g/d) in Kombination mit einem Statin für Personen mit hohem oder sehr hohem kardiovaskulärem Risiko und erhöhten Triglyzeriden (nüchtern 135–499mg/dl). Ebenso besteht eine Empfehlung für das Antisense-Oligonukleotid Volanesorsen für Patient:innen mit schwerer Hypertriglyzeridämie (> 750mg/dl) infolge eines familiären Chylomikronämie-Syndroms (FCS).

Quelle:

ESC-Kongress, 29.8. bis 1.9. 2025 in Madrid

Literatur:

1 Bueno H et al.: 2025 ESC Clinical Consensus Statement on mental health and cardiovascular disease: developed under the auspices of the ESC Clinical Practice Guidelines Committee: Developed by the task force on mental health and cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the European Federation of Psychologists’ Associations AISBL (EFPA), the European Psychiatric Association (EPA), and the International Society of Behavioral Medicine (ISBM). Eur Heart J, ehaf191, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf191 2 Schulz-Menger J et al.: 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis: Developed by the task force for the management of myocarditis and pericarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2025; https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf192 3 Fu M et al.: Trends in myocarditis incidence, complications and mortality in Sweden from 2000 to 2014. Sci Rep 2022; 12: 1810 4 Imazio M et al.: Good prognosis for pericarditis with and without myocardial involvement: results from a multicenter, prospective cohort study. Circulation 2013; 128(1): 42-9 5 Kytö V et al.: Clinical profile and influences on outcomes in patients hospitalized for acute pericarditis. Circulation 2014; 130: 1601-06 6 Bhatia RT et al.: Myocarditis and sudden cardiac death in the community: clinical and pathological insights from a national registry in the United Kingdom. Circ Arrhythm Electrophysiol 2023; 16: e012129 7 Lynge TH et al.: Sudden cardiac death caused by myocarditis in persons aged 1-49 years: a nationwide study of 14 294 deaths in Denmark. Forensic Sci Res 2019; 4: 247-256. doi: 10.1080/20961790.2019.1595352 8 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines ; zuletzt aufgerufen am 22. 10. 2025 9 Ray KK et al.: Safety and efficacy of bempedoic acid to reduce LDL cholesterol. N Engl J Med 2019; 380(11): 1022-32 10 Bays HE et al.: Effect of bempedoic acid plus ezetimibe fixed-dose combination vs ezetimibe or placebo on low- density lipoprotein cholesterol in patients with type 2 diabetes and hypercholesterolemia not treated with statins. Am J Prev Cardiol 2021; 8: 100278 11 Ballantyne CM et al.: Bempedoic acid plus ezetimibe fixed-dose combination in patients with hypercholesterolemia and high CVD risk treated with maximally tolerated statin therapy. Eur J Prev Cardiol 2020; 27(6): 593-603

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...