Ophthalmologische Notfälle

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

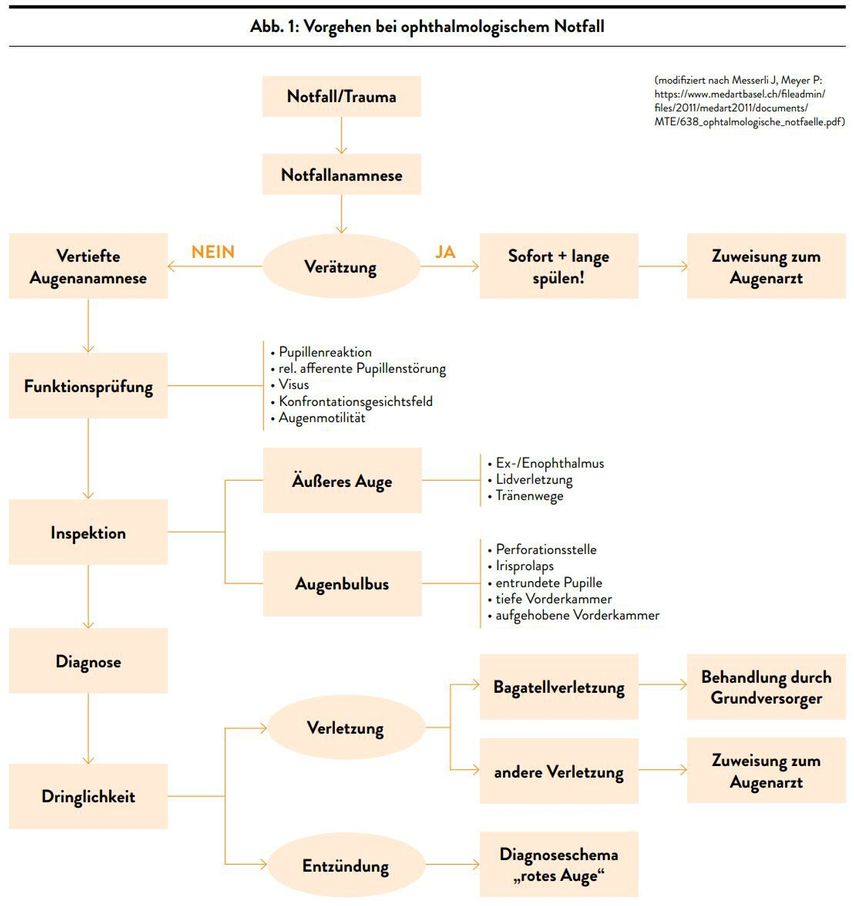

Um eine optimale Versorgung ophthalmologischer Notfälle zu garantieren und das Outcome der Patienten zu optimieren, ist eine adäquate Versorgung durch den Allgemeinmediziner oft unerlässlich. Einen wichtigen ersten Schritt stellt hierbei die Triage dar. Eine mögliche Option zur Einteilung der Dringlichkeit ophthalmologischer Notfälle bietet die Klassifikation von Schoenenberger et al. (Abb.1). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Übergang zwischen einzelnen Kategorien abhängig von weiteren individuellen Faktoren fließend sein kann.

Anamnese und Funktionsprüfung

Zu den Grundlagen der ophthalmologischen Notfalldiagnostik gehören die Überprüfung der Sehkraft, eine detaillierte Inspektion, die Pupillendiagnostik sowie die Evaluierung der Bulbusmotilität und des Gesichtsfelds. Auch eine palpatorische Augendruckkontrolle kann im Einzelfall erforderlich sein.

Bei Sehverschlechterungen ist insbesondere das Ausmaß der Sehverschlechterung(Lichtempfinden < Handbewegungen < Fingerzählen < Lesen) zu eruieren. Auch die Differenzierung zwischen einseitigen und beidseitigen Beschwerden und die Dauer sowie der Verlauf können nützliche Informationen über die Genese der Pathologie geben. Mithilfe der Pupillendiagnostik können Störungen der Afferenz beurteilt werden. Mithilfe einer Finger-Perimetrie können zusätzliche Informationen gewonnen werden und im Rahmen der Bulbus-Motilitätsprüfung kann die Funktionalität der externen Augenmuskulatur überprüft werden.

Verätzungen

Liegt eine Verätzung durch eine Säure oder Base vor, so ist das Entfernen oder Verdünnen der Substanz durch Ausspülen oder Ektropionieren vorrangig.

Hierzu sollte bevorzugt eine sterile, balancierte, gepufferte Lösung verwendet werden. Bei fast allen Verätzungen kann in der Notfallsituation jedoch auch jede andere klare Flüssigkeit verwendet werden. Auch während des Transports sollte das Spülen fortgesetzt werden. Optimalerweise wird auch die Packung des zum Spülen verwendeten Mittels oder zumindest ein Foto von dieser dem Patienten mitgegeben.

Cave: Eine Ausnahme hierbei stellen jedoch Verätzungen durch ungelöschten Kalk dar. Diese dürfen keinenfalls mit Wasser ausgespült werden, da es sonst zu einer chemischen und thermischen Reaktion kommt.

Arterielle Verschlüsse

Hierbei handelt es sich um eine akute Visus-bedrohende Notfallsituation, welche oftmals trotz detaillierter Anamnese erst durch einen Augenarzt diagnostiziert werden kann. Charakteristisch ist die meist einseitig aufgetretene, spontane, schmerzlose Sehverschlechterung (bis hin zum vollständigen Sehverlust). Da die Differenzierung zu anderen Erkrankungen oftmals erst durch die Fundusuntersuchung erfolgen kann, ist bei entsprechender Symptomatik eine umgehende Überweisung an eine Augenabteilung (mit neurologischer oder internistischer Abteilung zur Weiterversorgung) ratsam.

Akute Glaukomanfälle

Aufgrund der akuten Erblindungsgefahr sollten bei den Leitsymptomen (Sehverschlechterung, Kopfschmerz, Übelkeit) immer eine Pupillendiagnostik sowie eine palpatorische Augendruckmessung erfolgen. Im Akutstadium steht immer die Augendrucksenkung im Vordergrund, welche durch orale oder intravenöse Therapie mit Carboanhydrasehemmern, Erzeugung einer osmotischen Augendrucksenkung oder lokaler Gabe von Sympatholytika beziehungsweise Miotika erzielt werden kann. Weitere notwendige Schritte werden vom Augenarzt initiiert und können von einer drucksenkenden Therapie über eine YAG-Laseriridotomie bis hin zu einer zeitnahen Kataraktoperation reichen.

Okuläre Fremdkörper

Abhängig von der Lokalisation (subtarsal, skleral, corneal) und der Compliance des Patienten können Fremdkörper nach lokaler Betäubung entweder durch den Allgemeinmediziner oder durch den Augenarzt entfernt werden. Hierzu gibt es unterschiedliche Hilfsmittel, welche je nach individueller Situation eingesetzt werden können. Oftmals lassen sich Fremdkörper bereits mit einem Stieltupfer oder mit Einmalkanülen entfernen. Gelegentlich sind jedoch zusätzlich Instrumente (Cornealfräsen, Lanzetten oder Desmarres-Haken) und die Überweisung an einen Augenarzt notwendig. Zusätzlich zur antibiotischen Therapie kann auch das Anlegen von Salbenverbänden eine Symptomlinderung bewirken. Ebenso kaönnen die Gabe oraler schmerzstillender Therapie und lokale Befeuchtung indiziert sein.

Netzhautablösungen

Das Erkennen früher Warnzeichen und eine rechtzeitige Abklärung durch einen Ophthalmologen können die Prognose bei Netzhautrissen oder Abhebungen massiv beeinflussen. Netzhautablösungen treten fast ausschließlich einseitig auf und führen zu einem relativen Skotom. Dieses wird von den Betroffenen als ein langsam zunehmender Schleier oder „Vorhang“ wahrgenommen. Insbesondere bei traktiver Genese bemerken die Betroffenen initial oft Lichtblitze, welche auf eine mechanische Reizung der Photorezeptoren zurückzuführen sind. Auch ein typischer „schwarzer Regen“ oder „herumschwirrende Mücken“ können als Folge kleinerer Blutungen auftreten. Durch eine zeitnahe ophthalmologische Abklärung kann eine frühzeitige Diagnose von Netzhautdefekten oder Netzhautablösungen erfolgen, welche das Outcome wesentlich verbessert.

Literatur:

1 Kanski JJ, Bowling B: Clinical ophthalmology: a systematic approach. Elsevier Saunders 2011

2 Erb C, Schlote T: Medikamentöse Augentherapie; Georg Thieme Verlag 2016

3 Grehn F: Augenheilkunde. Springer Verlag 2019

4 S1-Leitlinie der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft e.V. (DOG) und des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) 2020: Akute Verätzungen am Auge;

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/045-018l_S1_Akute-Veraetzung-am-Auge_2021-01_1.pdf

; zuletzt aufgerufen am 17.1.2022

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...