Chronische Durchfallerkrankung

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Definition

Diarrhö wird durch Ärzte und Patienten oft unterschiedlich definiert. Folgende objektivierbare Kriterien sollen zur Dokumentation einer Diarrhö erfasst werden, um Missverständnissen vorzubeugen:

-

Stuhlgewicht: höher als 200g/d unter landesüblicher Kost

-

Stuhlfrequenz: mehr als 3 Stuhlgänge pro Tag

-

Stuhlkonsistenz: breiig oder wässrig

Von einer chronischen Diarrhö spricht man bei Symptomen, die länger als 4 Wochen andauern.

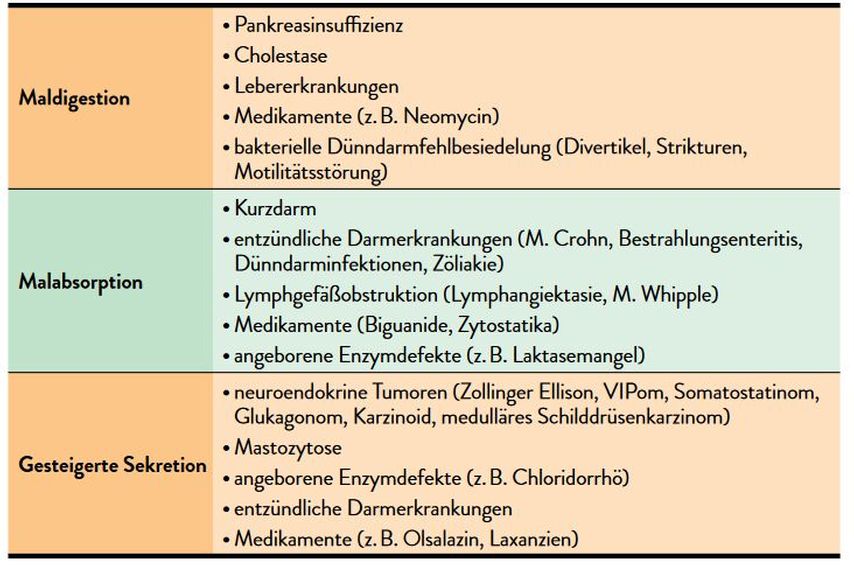

Ursachen der Diarrhö

Tabelle 1 fasst die wichtigsten Ursachen der chronischen Diarrhö zusammen. Häufig spielen für eine bestimmte Ursache mehrere der darin angeführten Mechanismen eine Rolle. Diarrhö kann auch als Nebenwirkung einer medikamentösen Therapie auftreten – häufige medikamentöse Ursachen sind Magnesium, Antibiotika und nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) sowie Chemotherapie.

Diagnostik der Diarrhö

Für den gezielten Einsatz der weiterführenden und apparativen Diagnostik spielen Befunde aus der Anamnese und der körperlichen Untersuchung eine große Rolle.

Anamnese

Die drei wichtigsten Fragen sind:

-

Handelt es sich um eine akute oder um eine chronische Diarrhö? Die Mehrzahl der akuten Diarrhöen dauert zwischen 3 und 10 Tagen. Von einer chronischen Diarrhö spricht man bei einer Dauer über 3 bis 4 Wochen.

-

Gibt es Blutbeimengungen zum Stuhl? Anamnestisch ist „rektaler“ Blutabgang, welcher unabhängig vom Stuhlgang ist, auszuschließen (z.B. perianale Irritation, Hämorrhoiden, Menstruation). Je mehr das Blut mit dem Stuhl vermischt ist, umso eher handelt es sich wirklich um eine blutige Diarrhö.

-

Liegen systemische Krankheitszeichen wie Fieber, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Gelenksbeschwerden, Hautausschläge oder Augenentzündung vor?

Eine weitere wichtige Frage ist, ob ein Wechsel zwischen Diarrhö und Obstipation vorliegt. Dieses wechselnde Stuhlverhalten lässt in erster Linie an ein Reizdarmsyndrom denken, kann sich aber auch bei Kolonkarzinomen oder Kolonstenosen anderer Ursachen finden.

Körperliche Untersuchung

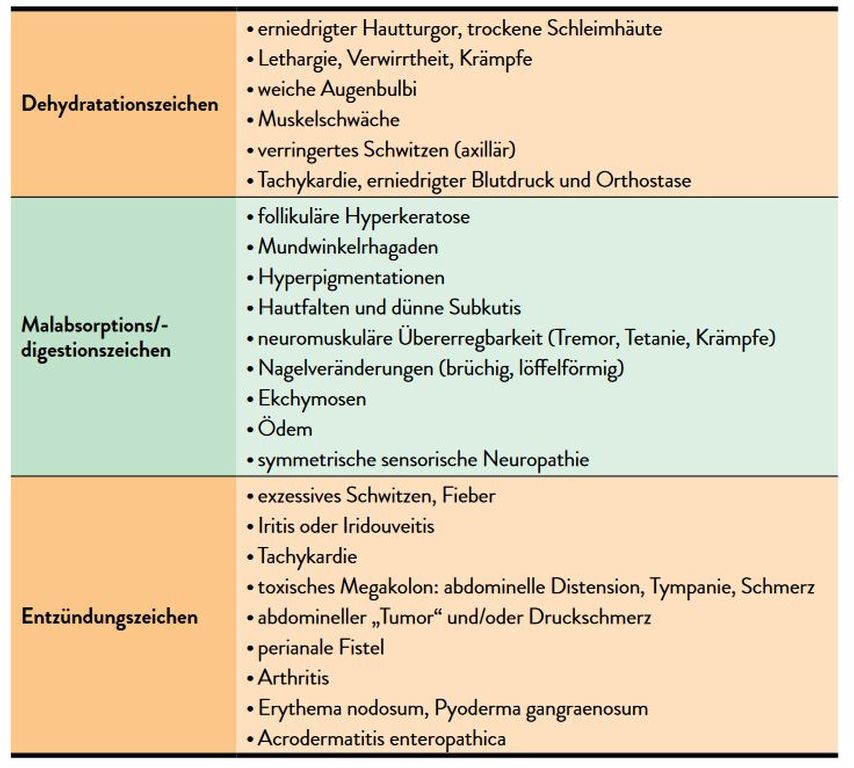

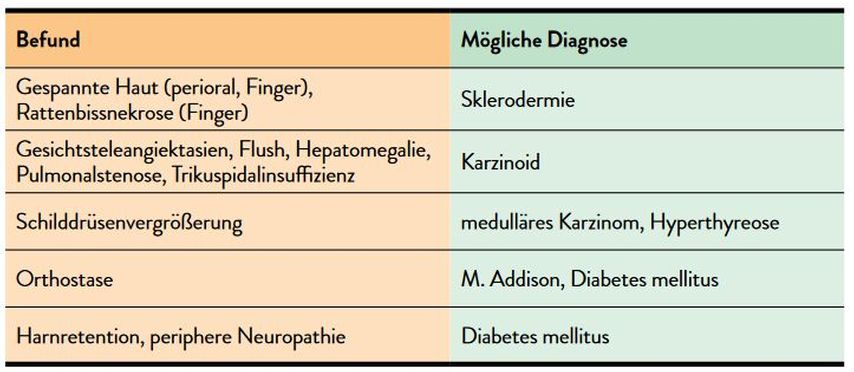

Mithilfe der körperlichen Untersuchung können Hinweise auf Folgezustände der Diarrhö wie Dehydratation und Malabsorption erfasst werden. Gelegentlich kann aufgrund von Entzündungshinweisen oder anderen Untersuchungsergebnissen auch auf die Ursache der Diarrhö rückgeschlossen werden. Die Tabelle 2 fasst mögliche Folgezustände der Diarrhö zusammen. In Tabelle 3 sind Befunde angeführt, welche auf bestimmte Diarrhöursachen hinweisen können.

Labortest

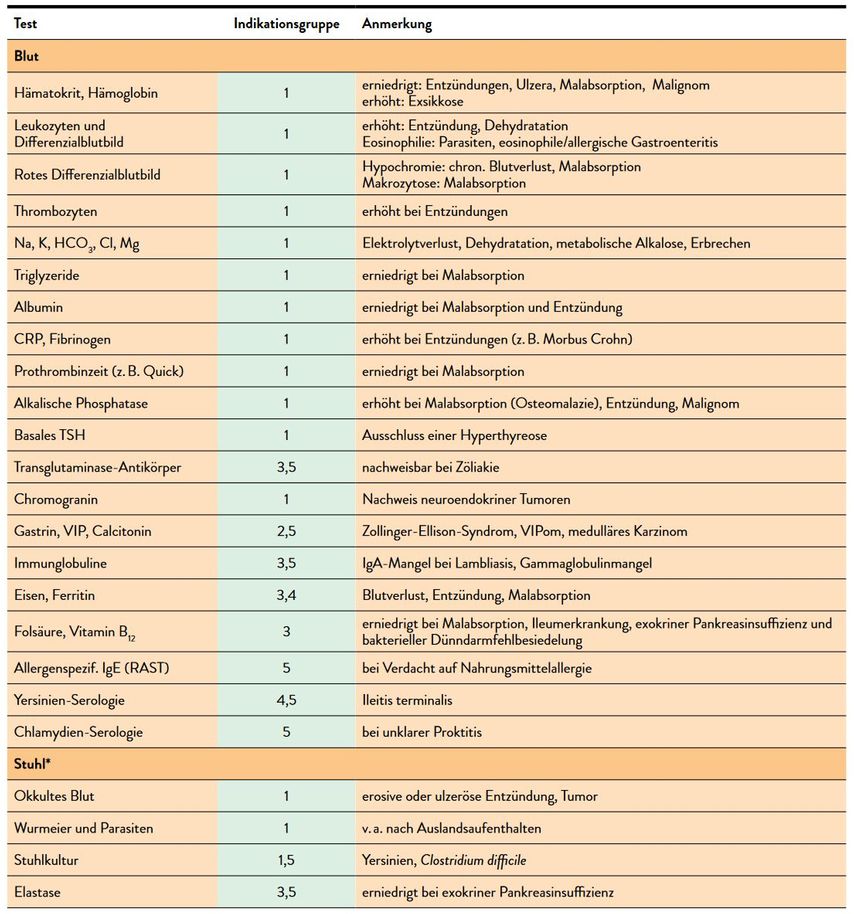

Die Befunde aus Anamnese und körperlicher Untersuchung sollen dazu verwendet werden, die in Tabelle 4 angeführten Laboruntersuchungen gezielt einzusetzen.

Weiterführende apparative Diagnostik der chronischen Diarrhö

Wurde durch die Laboruntersuchungen keine Ursache der Diarrhö etabliert bzw. soll eine weitere Abklärung erfolgen, kann beim Einsatz der apparativen Diagnostik ein schrittweises Vorgehen gewählt werden.

Erste diagnostische Ebene

Sonografie: Der Nachweis von Leberrundherden kann den Verdacht auf Vorliegen eines Karzinoidsyndroms und der Nachweis von Pankreasverkalkungen den Verdacht auf Vorliegen einer exokrinen Pankreasinsuffizienz erhärten. Verdickte Dünndarmschlingen weisen auf einen Morbus Crohn hin.

Laktoseintoleranztestung: Diese ist bei Verdacht auf eine Laktoseintoleranz mithilfe des aCPQ(adult Carbohydrate Perception Questionnaire)-Fragebogens oder mit der Carboception-App durchzuführen.

Glukose-H2-Atemtest: Nachweis einer bakteriellen Dünndarmfehlbesiedelung.

Gastroskopie mit Biopsie aus der Pars descendens duodeni: Makroskopisch oder histologisch lassen sich Dünndarmerkrankung wie zum Beispiel Zöliakie, Lymphangiektasie, Morbus Whipple oder Lambliasis erkennen.

Zweite diagnostische Ebene

Koloskopie und terminale Ileoskopie mit Schleimhautbiopsien: zum makroskopischen oder histologischen Nachweis einer Entzündung (auch in endoskopisch normal erscheinender Mukosa).

Dritte diagnostische Ebene

Dünndarm-MR: Diese sollte bei Verdacht auf Vorliegen eines Morbus Crohn, einer bakteriellen Fehlbesiedelung oder eines Lymphoms durchgeführt werden.

Computertomografie des Pankreas/Oberbauchs:zum Nachweis endokrin aktiver Tumoren oder Lymphknotenbeteiligungen (Lymphom, Morbus Whipple, endokriner Tumor).

Indikationen für die Durchführung der Laboruntersuchungen:

1: bei allen chronischen Durchfallerkrankungen

2: bei ausgeprägter wässriger Diarrhö

3: bei Verdacht auf Malabsorption

4: bei systemischen Entzündungszeichen

5: bei Verdacht auf spezifische Erkrankung

* Der Stuhl sollte möglichst frisch sein.

Therapie der Diarrhö

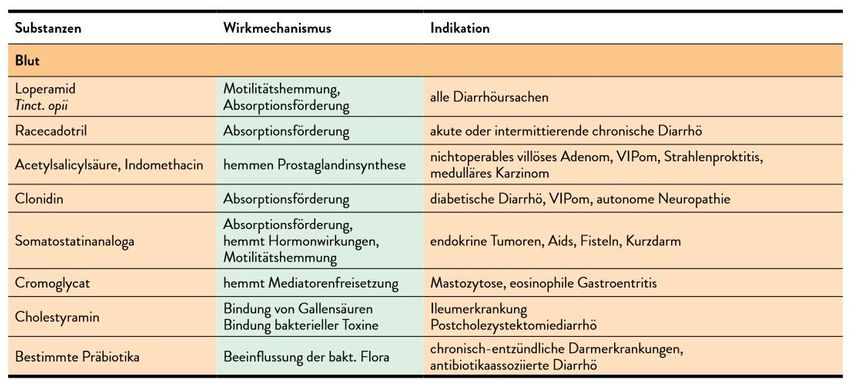

Sofern ein kausaler Therapieansatz durch u.a. Diät (z.B. bei Zöliakie, Laktoseintoleranz oder Nahrungsmittelallergie), Antibiotika, Enzymersatz bei Pankreasinsuffizienz, Bindung von Gallensäuren (Cholestyramin bei chologener Diarrhö nach Cholezystektomie oder Ileumresektion), Operation oder Octreotidtherapie eines endokrin aktiven Tumors oder Entzündungshemmung mit dem antiinflammatorischen Therapiespektrum bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (Salazopyrinderivaten, Cortison, Azathioprin, Cyclosporin, Methothrexat, Biologika) nicht möglich ist, muss eine symptomatische Therapie der Diarrhö erfolgen. Dafür stehen Opioidderivate (Loperamid) und Opiate (Tinctura opii) zur Verfügung. Diese entfalten ihren Effekt in erster Linie durch eine Hemmung der propulsiven Motorik des Darmes, haben aber auch eine proabsorptive Wirkung. Weitere Substanzgruppen, die in der symptomatischen Behandlung der Diarrhö angewendet werden können, sind in der Tabelle 5 angeführt.

Eine neue Therapiemöglichkeit ist Racecadotril, welches vor allem bei intermittierenden Diarrhöen, z.B. im Rahmen eines Reizdarmsyndroms, eingesetzt werden kann.

Der E.-coli-Stamm Nissle (Serotyp 06:k5:H1) hat sich in einigen Studien in der Induktion der Remission sowie in der Remissionserhaltung der Colitis ulcerosa über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten als mit Mesalazin vergleichbar erwiesen. Die Interpretation der Studienergebnisse wird allerdings durch die heterogene Patientenklientel erschwert.

Eine Kombination aus 8 verschiedenen Probiotika hat sich über einen Zeitraum von 6 Monaten in der Remissionserhaltung der Pouchitis als deutlich wirksamer als Placebo erwiesen.

Literatur:

beim Autor

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...