300 Tage Pollen

Autoren:

Dr. Markus Berger

Leiter Österreichischer Polleninformationsdienst

Assistenzarzt HNO-Abteilung, Klinik HietzingWiener Gesundheitsverbund

E-Mail: markus.berger@pollenresearch.com

Lukas Dirr, MSc

Institut für BotanikUniversität Innsbruck

E-Mail: lukas.dirr@uibk.ac.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

2023 gab es in Österreich eine der längsten Pollensaisonen seit Aufzeichnungsbeginn, mittlerweile beschränkt sich die beschwerdefreie Zeit für so manche Betroffene auf Mitte Oktober bis Mitte Dezember.

Für die meisten Allergiker:innen ist der Herbst eine Zeit zum Aufatmen. Sobald die Temperaturen fallen und die Ragweed-Saison endet, freuen sich Pollenallergiker:innen auf eine nahezu beschwerdefreie Zeit. Dieses Jahr schilderten allerdings zahlreiche Betroffene starke allergische Symptome bis Mitte Oktober!

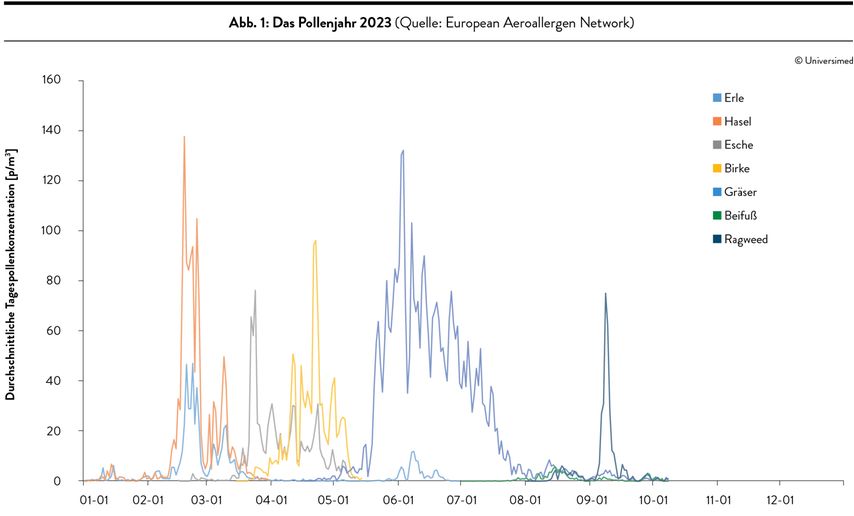

2023 wurden im September und Oktober die wärmsten Temperaturen in der Messgeschichte verzeichnet. Ein stabiles Hochdruckwetter sorgte für überdurchschnittlich hohe Temperaturen und geringere Niederschlagsmengen. Die oben genannten Faktoren resultierten in einer deutlichen Verlängerung der Belastungsperiode (Abb. 1). Am Ende des Jahres werden vermutlich an rund 300 Tagen in Österreich allergologisch relevante Pollenkonzentrationen nachweisbar gewesen sein.

Hohe Belastung durch Beifußpollen und spätblühende Gräser

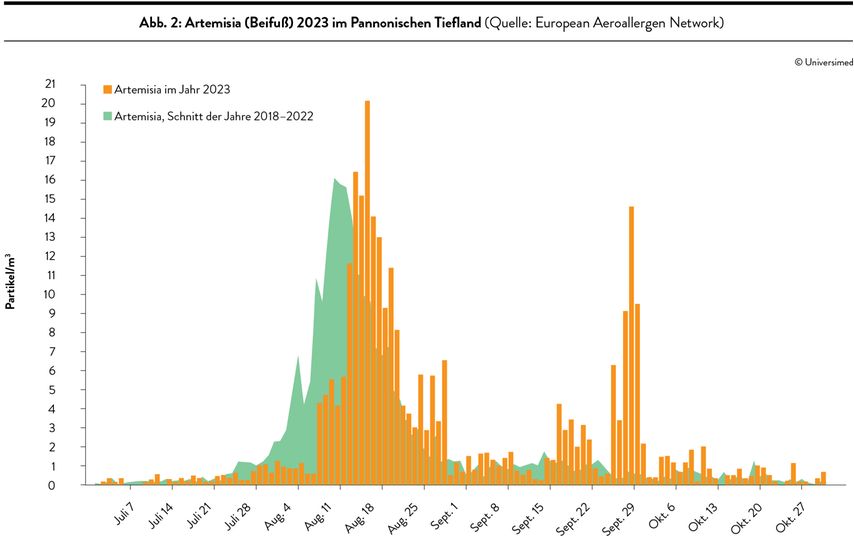

Einer der deutlichsten und auch überraschendsten Gründe für diese Verlängerung war der zweite Belastungsgipfel durch Beifußpollen. Der erneute Anstieg zeigte sich zwar schon in den vergangenen Jahren, erreichte jedoch heuer erstmals Konzentrationen, welche den ersten Belastungsgipfel zum Teil sogar überstiegen. Ähnliche Beifußsaisonen wurden bereits in Südtirol registriert und dürften mit der Etablierung neuer, spätblühender Beifußarten zusammenhängen.

Hierbei handelt es sich um den Neophyten Artemisia annua. Das Kraut stammt ursprünglich aus Asien und den Balkanländern. Experten identifizieren den Einjahrs-Beifuß an dem stark aromatisch duftenden Laub und der kahlen Erscheinung. Die Pflanze wächst bevorzugt an Wegrändern, Kies- und Sandböden, Ufern und Autobahnrändern und ist derzeit noch auf den Südosten Österreichs begrenzt (Abb. 2).

Der Beifuß war allerdings nicht der einzige Grund für späte Beschwerden. Auch spätblühende Gräser haben nach der eigentlichen Gräserpollensaison in weiten Teilen des Landes für deutliche Belastungen gesorgt. Hauptverantwortliche sind hierbei meist Ziergräser in urbanen Gebieten, aber auch Schilf, Biomassegräser oder Mais können noch spät in der Saison für erhebliche Pollenkonzentrationen in der Luft sorgen.

Purpurerle blüht zu Weihnachten

Während im November letztlich keine allergenrelevanten Pollen in der Luft zu finden sind, kann es lokal während der Weihnachtszeit noch einmal kurzfristig zu Beschwerden kommen. Hierfür verantwortlich ist die Purpurerle. Es handelt sich um eine vom Menschen gezüchtete hybride Zierpflanze, die ausschließlich in Gärten oder Parks vorkommt und somit meist nur in urbanen Gebieten für allergische Belastungen bei Personen, die auf Erle, Hasel oder Birke sensibilisiert sind, sorgt.

Weitere Folgen der globalen Erwärmung

Die Pollensaison wird allerdings nicht nur im Herbst länger. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind seit einigen Jahren auch schon bei den Frühblühern deutlich zu spüren. Aufgrund der steigenden Temperaturen ist bereits im Jänner mit ersten Beschwerden durch Erle und Hasel zu rechnen. Dadurch schließt sich das Fenster der beschwerdefreien Zeit bei manchen Pollenallergiker:innen so weit, dass nur zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember keine relevanten Allergene in der Luft zu finden sind.

Die massiven klimatischen Veränderungen der letzten Jahre verursachen stetige Schwankungen im österreichischen Pollenkalender. Mittlerweile kann eine adäquate Allergenprävention nur mit aktueller und wissenschaftlich fundierter Polleninformation ermöglicht werden. Weiters müssen zukünftig auch vermehrt Luftqualitätsparameter wie CO2, SO2, O3 und Feinstaub in die Prognosen eingerechnet werden.

Literatur:

GeoSphere Austria (GSA): Wärmster September der Messgeschichte. https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/waermster-september-der-messgeschichte ; zuletzt aufgerufen am 22. November 2023

GeoSphere Austria (GSA): Sommerliche Oktobertage. https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/sommerliche-oktobertage ; zuletzt aufgerufen am 22. November 2023

Cristofori A et al.: The late flowering of invasive species contributes to the increase of Artemisia allergenic pollen in autumn: an analysis of 25 years of aerobiological data (1995–2019) in Trentino-Alto Adige (Northern Italy). Aerobiologia 2020; 36: 669-82

Dirr L et al.: Prolonging the period of allergenic burden: late-flowering grasses and local peculiarities. Allergo J Int 2023; 32: 157-61

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...