Ein Jahr Rauchverbot

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Nachdem Österreich lange Zeit den gesamteuropäischen Entwicklungen im Bereich Nichtraucherschutz hinterhergehinkt war, trat am 1. November 2019 endlich die Regelung zur rauchfreien Gastronomie in Kraft. Insgesamt konnte sich Österreich im internationalen Vergleich deutlich bessern. Dennoch: Will man den europäischen Standards entsprechen, muss bei der Implementierung des Jugend- und Nichtraucherschutzes mehr Entschlossenheit an den Tag gelegt werden.

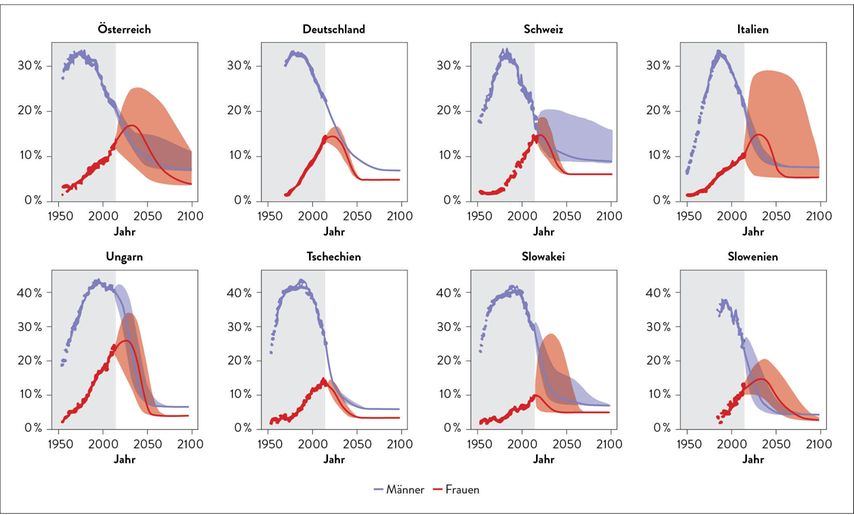

Insgesamt rauchten 2019 eineinhalb Millionen Menschen in Österreich (21%) täglich, 24% der Männer und 18% der Frauen. Seit 1972 nahm die Raucherquote der Männer kontinuierlich ab, sie dürfte schon in den 1940er-Jahren ihren Gipfel überschritten haben, sodass bei Männern der Mortalitätsgipfel der Raucherkrankheiten mit über 30% um 1974 auftrat. Dagegen stieg die Raucherrate bei Frauen 1972 bis 2014 kontinuierlich an und der resultierende Mortalitätsgipfel wird in Österreich erst für 2032 prognostiziert,1 während er in Europa schon 2019 überschritten wurde (ohne den der Männer von 1989 zu erreichen). Ob die Berechnungen von Janssen et al. (Abb. 1) stimmen, werden erst die nächsten repräsentativen Erhebungen zeigen können, die in anderen Ländern jährlich, in Österreich aber leider nur in etwa 5-Jahres-Abständen durchgeführt werden. Anfangs wurde dabei noch die Raucherprävalenz ab dem 16. Lebensjahr anhand von größeren Stichproben bei Haushaltsbefragungen im Rahmen des Mikrozensus erhoben, später wurden nur mehr Telefonbefragungen auf Deutsch ab dem 15. Lebensjahr bei kleineren Stichproben und geringerer Beteiligung (50,5%) durchgeführt. Dazu kommt ein möglicherweise sozial erwünschtes Antwortverhalten bei Fragen nach dem Rauchen. Deshalb sollte auch der Rückgang der Zahl der täglichen Raucherinnen 2014 bis 2019 um 4,3% noch nicht überbewertet werden.2

Abb. 1: Altersstandardisierte attributable Mortalität durch Raucherkrankheiten in Österreich und Nachbarländern (95% CI für die Prognosen) (modifiziert nach Janssen F et al. 2020)1

Kinder und Jugendliche

Noch unsicherer ist die Datenlage bei Kindern und Jugendlichen, die nur auf Schülerbefragungen beruht. 28% der in der ESPAD-Studie befragten 15-jährigen österreichischen Schüler gaben im Zeitraum Februar bis Juni 2019 an, in den vorangegangenen 30 Tagen entweder Tabakzigaretten, Wasserpfeife oder E-Zigaretten konsumiert zu haben. Die Monatsprävalenz des Konsums von Tabakzigaretten lag bei 22% und 12% gaben an, täglich Tabakzigaretten zu rauchen. Die Lebenszeitprävalenz des Konsums von Tabakzigaretten betrug 44%, die von Wasserpfeifen 47% und von E-Zigaretten 38%. Als eines der letzten EU-Mitglieder hat Österreich am 1.1.2019 das Schutzalter von 16 auf 18 Jahre angehoben, aber für Testkäufe durch eine unabhängige Stelle wurden in etlichen Bundesländern noch nicht einmal die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen. Das am 1.11.2019 endlich in Kraft getretene Rauchverbot in der Gastronomie wurde bisher nur in Wien systematisch kontrolliert, Tabaksteuern werden nur selten und gering angehoben und bisher floss kein Cent davon in die Tabakprävention.

Nach der Anhebung des Schutzalters wurden über 1000 Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren in fünf Bundesländern und neun Schultypen befragt. Sie gaben zu 38,4% an, schon mit Rauchwaren Erfahrung zu haben (41,6% der Mädchen und 34,9% der Burschen), wobei Tabakzigaretten am häufigsten konsumiert wurden, gefolgt von Shisha und E-Zigaretten. Bezugsquellen sind meist Freunde, aber Mädchen benützen häufiger auch Automaten (11,6%), meist zum Bezug normaler Zigaretten, während Burschen verschiedene Tabak- und Nikotinprodukte konsumieren und sie zu 30,2% in der Trafik kaufen. Im Vergleich zu früheren Studien ist der Anteil täglicher Raucher zwar auf 3,3% (2,4–4,3%) gesunken, aber der Anteil der Gelegenheitsraucher ist auf 10,1% (8,4–12,0%) gestiegen.3 Die Raucherprävalenz bei Jugendlichen liegt in Österreich noch immer über dem EU-Schnitt. Dringend nötig wären Testkäufe zur Alterskontrolle in Trafiken, die Abschaffung der Zigarettenautomaten und die Förderung des Nichtrauchens.

Passivrauchen

Neben der Verführung von Jugendlichen durch die hemmungslose Nikotinwerbung an den Verkaufsorten (die gleichzeitig Waren für Kinder anbieten) und auf tausenden Zigarettenautomaten (die gerne vor Schulen und auf Schulwegen positioniert werden) hat bis zum 1.11.2019 auch die Verführung von Jugendlichen in Lokalen eine bedeutende Rolle gespielt. Die Statistik Austria erhob davor (2018–2019) die Häufigkeit des Passivrauchens und fand, dass ein Viertel der nicht täglich rauchenden Bevölkerung dem Zigarettenrauch anderer ausgesetzt war. Am größten war die Belastung durch Passivrauchen bei den 15- bis 29-Jährigen – etwa jede zweite Person dieser Altersgruppe war zumindest gelegentlich betroffen.2

Rauchfreies Europa

Österreich hinkt einer Entwicklung hinterher, die in Irland und Norwegen 2004 begann und seither in ganz Nord- und Westeuropa erfolgreich war. Das Rauchverbot in der Gastronomie führte dort nicht zu mehr Passivrauchen der Kinder zu Hause, wie von der Tabakindustrie behauptet, sondern im Gegenteil bei Eltern und Erziehern zu mehr Bewusstsein über seine Gefährlichkeit und in der Folge zur Abnahme von Pneumonien und Asthmaanfällen bei Kindern. Von unseren Nachbarn machte Bayern seine Gastronomie, Spitäler und Schulen 2010 rauchfrei; 2012 reduzierte Ungarn seine Tabakverkaufsstellen auf ein Achtel, untersagte jede Außenwerbung sowie den Zutritt von Personen unter 18 Jahren und verbot – wie die Mehrzahl der EU-Mitglieder – Zigarettenautomaten.Tschechien machte 2017 alle Gaststätten und Spitäler rauchfrei, ebenso die Schulliegenschaften sowie die Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel.

Schon seit 2007 hat Slowenien rauchfreie Innenräume,wobei das Rauchverbot auch für E-Zigaretten gilt, seit 2017 gelten das Rauchverbot im Auto bei Anwesenheit Minderjähriger und vor allem ein totales Tabakwerbeverbot (samt Verbot des Zurschaustellens am Verkaufsort, Promotions- und Sponsoringverbot und ab 2020 Verbot der Einheitsverpackung für Zigaretten) und führt Testkäufe („mystery shopping“) zur Alterskontrolle durch.

Rauchfreies Österreich

Österreich hatte die Gesetzesnovelle zum Nichtraucherschutz 2015 beschlossen, doch vor Inkrafttreten 2018 wurde die rauchfreie Gastronomie wieder abgesagt, weil bestimmte Parteien und die Wirtschaftskammer den Jugendschutz für weniger wichtig hielten als die Geschäfte ausländischer Tabakkonzerne und ihrer österreichischen Händler. Als Feigenblatt wurde zwar ein Rauchverbot im Auto beim Mitführen Minderjähriger beschlossen, aber nicht wie in Italien und anderen Ländern durch die Exekutive kontrolliert. Auch ein Rauchverbot in allen Spitälern (samt Eingangsbereich) fehlt noch in Österreich.

Hauptursache für den Aufstieg Österreichs im Ranking der Tabakkontrolle der Europäischen Krebsgesellschaften4 war das Inkrafttreten der rauchfreien Gastronomie, das wir der Aufdeckung eines Korruptionsskandals in Ibiza und einer Übergangsregierung zu verdanken haben. Wir waren seit 2007 das Schlusslicht und gaben 2020 bei der 8. Europäischen Konferenz Tabak oder Gesundheit in Berlin die rote Laterne an Deutschland ab. Mitbeteiligt am österreichischen Erfolg waren die 5205 Kontrollen, die das Wiener Marktamt noch 2019 durchführte und die zu 113 Anzeigen führten (im November noch 93, im Dezember nur mehr 20), die in 83 Fällen wegen Missachtung des Rauchverbotes und in 30 Fällen wegen des Fehlens einer Kennzeichnung des Rauchverbotes gemacht wurden. Leider sind andere Bundesländer noch nicht diesem Beispiel gefolgt, sodass Fragen zur Implementierung des Gesetzes offenbleiben, umso mehr, als sogar in Wien eine Studie in denselben Lokalen vor und nach Inkrafttreten des Rauchverbotes zeigte, dass Feinstaub (PM2,5, PM1) und die Ultrafeinstaubbelastung zwar signifikant abnahmen, aber einzelne Lokale auch 2020 noch immer durch Tabak- oder E-Zigaretten kontaminiert wurden.5

Literatur:

Janssen F et al.: Smoking epidemic in Europe in the 21st century. Tob Control 2020. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2020-055658

Statistik Austria: www.statistik.at/web_de/presse/124631.html

Berger J, Neuberger M.: Occupational and environmental health benefits of smoking ban not yet arrived in Austrian youth. Int J Occup Environ Med 2020; 1(2): 1-9

Joossens L et al.: The tobacco control scale 2019 in Europe. ECL 2020, Brüssel

Sima A et al.: Erste Erfolge der rauchfreien Gastronomie. Österr Ges f Arbeitsmedizin, Jahrestagung vom 2. 10. 2020

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Basispauschalierung

Zur Basispauschalierung bei selbstständiger Tätigkeit könnte es bereits für das Jahr 2025 Änderungen geben, die fallweise eine Steueroptimierung möglich machen.

Einsatz von KI-Tools in der Ordination

Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in den medizinischen Alltag verspricht Effizienzsteigerungen, präzisere Diagnosen und entlastende Automatisierung. Doch bevor man KI-basierte ...