Nachhaltigkeit im Spital am Beispiel der Radiologie

Bericht: Dr. med.

Sabina Ludin

Chefredaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Betrachtet man das weltweite Gesundheitssystem als Land, liegt es in der globalen Rangliste der Länder mit den höchsten CO2-Emissionen nach China, den USA, Indien und Russland auf Platz 5.1 Innerhalb eines Spitals gehört die Radiologie zu den Abteilungen mit dem höchsten Stromverbrauch. Prof. Dr. med. Tobias Heye, Leitender Arzt der Radiologie und Nuklearmedizin am Universitätsspital Basel, berichtete am Frühjahrskongress der SGAIM, mit welchen, zum Teil sehr einfachen Massnahmen die Emissionen nachhaltig gesenkt werden können.

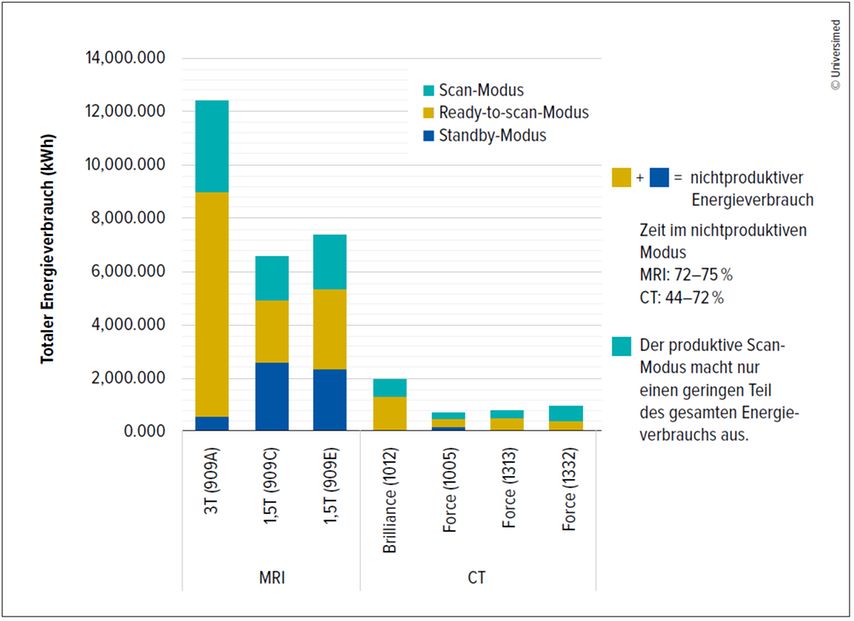

Die heutige Bildgebung ist sehr effizient, aber auch sehr energieintensiv. In einer australischen Studie wurde berechnet, wie hoch die CO2-Emissionen der verschiedenen bildgebenden Verfahren sind. Das MRI schlägt mit 17,5kg CO2 pro Scan zu Buche, die CT mit 9,2kg/Scan, während das konventionelle Röntgen und der Ultraschall mit 0,5–0,8kg/Aufnahme deutlich weniger Emissionen verursachen.2 Heye hat den Stromverbrauch der Radiologie des Universitätsspitals Basel (USB) in Relation zum jährlichen Verbrauch eines 4-köpfigen Haushalts, der etwa 5200kWh entspricht, gesetzt. Demnach verbraucht ein durchschnittlich ausgelastetes Ultraschallgerät pro Jahr gleich viel Energie wie ein halber Haushalt, ein CT-Gerät so viel wie 5 Haushalte, ein PET-CT- oder Angiografiegerät so viel wie 10 Haushalte und ein MRI-Gerät verbraucht pro Jahr so viel Strom wie 26 Vier-Personen-Haushalte. «Dabei muss betont werden, dass wir am USB die Geräte ausschalten, wenn sie nicht in Betrieb sind. Würden wir dies nicht tun, wäre der Stromverbrauch noch viel höher», erklärte Heye. All diese Geräte verbrauchen nämlich auch enorm viel Strom, wenn sie nur eingeschaltet sind, aber noch keinen Patienten untersuchen. Thiel et al. haben an einem US-amerikanischen Spital den Stromverbrauch der Radiologiegeräte je nach Betriebsmodus errechnet. Dabei zeigte sich, dass nur ein kleiner Teil der gesamten Energie produktiv eingesetzt wurde. Die meiste Zeit des Tages waren die Geräte im «Ready-to-scan»- und zu einem kleineren Teil im Standby-Modus (Abb.1).3 «Wenn man die Geräte über Nacht und übers Wochenende ausschaltet, was wir am USB machen, kann man 20–70% Strom einsparen», betonte der Referent.

Abb. 1: Energieverbrauch von MRI- und CT-Geräten je nach Betriebsmodus (modifiziert nach Thiel et al. 2024)3

Ungenutzte Geräte ausschalten

Am USB wurde ein Monitoring entwickelt, mit dem die Geräte der Radiologie und zehn anderer Disziplinen getrackt werden. «So finden wir Geräte, die eingeschaltet, aber nicht in Betrieb sind. Allein durch das bewusste Ausschalten dieser Geräte können wir am USB viel Energie und Geld einsparen und den CO2-Ausstoss um 22 Tonnen pro Jahr reduzieren», so Heye. Dabei geht es nicht nur um energieintensive Geräte, sondern auch um PCs und Drucker. Am gesamten USB stehen rund 13000 PCs und virtuelle Desktops, davon sind im Schnitt 10000 Geräte eingeschaltet. Aber auch nachts und am Wochenende, wenn ein Grossteil ausgeschaltet sein sollte, zeigte das Monitoring noch 8000 eingeschaltete Geräte. «Wir haben eine Rechnung gemacht: Wenn man nur 10% der PCs und Drucker ausschalten würde, könnten 120000kWh pro Jahr eingespart werden», sagte Heye.

«Wir propagieren deshalb seit Jahren, alle ungenutzten Geräte auszuschalten. Dabei begegnen wir immer wieder vielen Mythen. So denken die Leute zum Beispiel, die Geräte würden kaputtgehen, wenn man sie ausschaltet, oder dass es bei einem Notfall zu lange dauern würde, die Geräte hochzufahren.» Beides ist falsch. Laut Heye empfehlen die Hersteller der Geräte sogar, sie auszuschalten, wenn sie nicht in Betrieb sind. Auch das Hochfahren der Geräte dauert nicht lange. «Wir haben am USB auch ein Stroke Center. Das Einschalten unserer Angiografie-Einheiten dauert nur 3 bis 4 Minuten, so schnell taucht kein Patient in der Radiologie auf», so Heye.

Anzahl der hochenergetischen Untersuchungen reduzieren

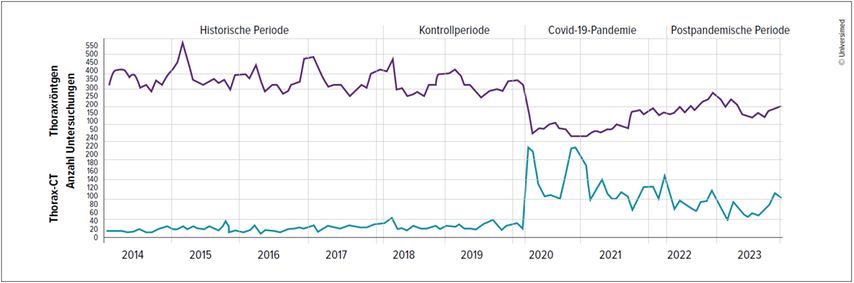

Wenn es um Nachhaltigkeit in der Radiologie geht, können auch die Ärzt:innen, welche die Untersuchungen verordnen, etwas dazu beitragen. Obwohl eine Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung nur einen Bruchteil des CO2 eines MRI- oder CT-Scans emittieren, zeigt sich ein Trend zur vermehrten Nutzung von Hoch-CO2-Verfahren. Heye und Kollegen haben z.B. herausgefunden, dass die Zahl der 2-Regionen- und der Thorax-CTs seit der Covid-19-Pandemie im Vergleich zu den zwei Jahren davor disproportional und anhaltend zugenommen hat (während der Pandemie: +116,4% bzw. +115,8%, p <0,001; nach der Pandemie: +88,4% bzw. +70,7%, p<0,001), während die Anzahl der Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen abgenommen hat (Abb.2).4 «Das Problem ist, dass gleichzeitig der diagnostische Nutzen vieler Untersuchungen gesunken ist. Während wir vor der Pandemie bei CTs zur Detektion von Lungenembolien eine Rate von 17% hatten, finden wir heute in weniger als 10% tatsächlich eine Lungenembolie. Das nennt man ‹diagnostic yield›: Die Nutzung der Bildgebung nimmt zu, der Effekt nimmt aber ab», betonte Heye. Hier muss ein Umdenken stattfinden: Für viele Fragestellungen sind ein Röntgenbild oder eine Sonografie ausreichend.

Abb. 2: Anzahl der monatlichen Röntgen- und CT-Untersuchungen bei Verdacht auf Pneumonie von Januar 2014 bis Dezember 2023 am USB (adaptiert nach Kempter et al. 2024)4

Fazit

Um in einem Spital die CO2-Emissionen zu reduzieren, lohnt es sich, einerseits in den energieintensivsten Abteilungen anzusetzen. So sollten etwa in der Radiologie die Geräte mit einem optimierten Belegungsplan betrieben und ungenutzte Geräte konsequent abgeschaltet werden. Besonders wirkungsvoll ist es jedoch, unnötige Bildgebung von vornherein zu vermeiden. Andererseits kann auf Spitalebene durch Monitoring und systematisches Ausschalten auch aller ungenutzten Geräte mit geringerem Energiebedarf wie z.B. PCs und Drucker ein wesentlicher Beitrag geleistet werden. Visualisierungen und Dashboards, die den Teams zur Verfügung stehen, fördern die Akzeptanz solcher Massnahmen und helfen, «Betriebsblindheit» im Gerätebetrieb zu überwinden. Eine nachhaltige Radiologie ist nicht nur möglich, sondern notwendig – und sie beginnt mit bewussten Entscheidungen im Klinikalltag.

«Dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass wir Nachhaltigkeit ganzheitlich, nicht nur bezogen auf den Energieverbauch betrachten müssen. In dieses grosse Thema gehört zum Beispiel auch die Arbeitsbelastung im Gesundheitssystem. Wir müssen schauen, dass wir mit unseren Ressourcen – Personal, Budget, Energie etc. – nachhaltig umgehen, sodass wir in der gleichen Art und Weise und mit der gleichen Qualität auch in den nächsten 5, 10, x Jahren weiterarbeiten können», schloss Heye.

Lesen Sie hier: The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change

Quelle:

Frühjahrskongress der SGAIM, 21. bis 23. Mai 2025, Basel

Literatur:

1 Romanello M et al.: Lancet 2023; 402: 2346-94 2 McAlister S et al.: Lancet Reg Health West Pac 2022; 24: 100459 3 Thiel et al.: Radiology 2024; 313: e240398 4 Kempter F et al.: BMC Med Imaging 2024; 24: 283

Das könnte Sie auch interessieren:

Polymyalgia rheumatica – Was suchen? Wie behandeln?

Die Polymyalgia rheumatica (PMR) gehört zu den häufigsten autoimmunen/entzündlichen rheumatischen Erkrankungen im Alter von >50 Jahren mit einer Inzidenz von 111/100000 Personen.1,2 ...

Biomarker, Ethik und Translation in die Praxis

Die Alzheimererkrankung beginnt Jahrzehnte, bevor erste Gedächtnisprobleme sichtbar werden. In dieser langen stillen Phase werden im Gehirn Prozesse angestossen, die später zu ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...