Vier Tage für die Lungenmedizin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Von 20. bis 23. März 2024 informierten sich rund 4400 Teilnehmer:innen beim DGP-Kongress in Mannheim über neue Erkenntnisse in der Pneumologie. In rund 100 Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Posterpräsentationen wurden aktuelle Entwicklungen sowie mehrere neue Leitlinien – u.a. zum Lungenkarzinom, zur nosokomialen Pneumonie und zur Verordnung von Inhalativa – präsentiert und diskutiert.

Zukunft zu gestalten bedeutet, Sektorengrenzen nicht als Barrieren, sondern als Chance zur Kooperation wahrzunehmen. Diesem Kongressmotto folgend gestalteten 2024 zwei Kongresspräsidenten – der eine aus der Klinik, der andere aus der Praxis – das vielfältige Programm gemeinsam: „Wir möchten den Reiz des Gemeinsamen aufzeigen, damit wir neue Wege für eine optimale Diagnostik und Therapie unserer Patientinnen und Patienten finden“, erklärten Dr. Hubert Schädler, niedergelassener Pneumologe aus Heidelberg, und Prof. Dr. Michael Kreuter, Leiter des Lungenzentrums der Universitätsmedizin und des Marienhausklinikums Mainz, unisono.

Bereits einen Tag vor Kongressbeginn fand ein Online-Patientenforum unter dem Motto „Patienten fragen – Experten antworten“ statt. „Hier haben sich namhafte Expertinnen und Experten aus allen Lungen-Fachbereichen zusammengefunden, um Betroffenen neue Erkenntnisse der Lungenmedizin zu erläutern und ihre vielfältigen Fragen rund um die verschiedenen Erkrankungen der Lunge zu beantworten“, erklärten die Kongresspräsidenten. Veranstaltet wurde das Patientenforum vom Lungeninformationsdienst des Helmholtz Zentrums München und vom Deutschen Lungentag in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL).

Neue Leitlinie zur Krankenhauspneumonie

Lungenentzündungen zählen zu den häufigsten im Krankenhaus erworbenen Infektionen und sind mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. Um die Erkrankung bei Betroffenen schneller zu erkennen und wesentlich besser behandeln zu können, stellte die DGP beim Kongress ein rund 100 Seiten umfassendes Update der S3-Leitlinie „Epidemiologie, Diagnostik und Therapie erwachsener Patienten mit nosokomialer Pneumonie“ vor.1 Das Papier bündelt neueste Forschungsergebnisse – beispielsweise über Veränderungen bei Krankheitserregern wie Antibiotikaresistenzen – und macht aktuelle Behandlungsempfehlungen für die klinische Praxis zugänglich. „Dieses Leitlinien-Update ist eine wichtige Ressource für medizinische Fachkräfte, um nosokomiale Pneumonien zeitgemäßer und noch effektiver zu behandeln“, würdigte DGP-Präsident Prof. Dr. Wolfram Windisch, Universität Witten/Herdecke, diese Gemeinschaftsarbeit von elf weiteren Fachgesellschaften und Institutionen. Ebenso war ein Patient:innen-vertreter aus einer Selbsthilfegruppe bei der Leitlinienerstellung involviert.

Neuigkeiten bei der Diagnostik von Krankenhauspneumonien betreffen verschiedene Bereiche. „So wird dazu Stellung bezogen, dass die bakterielle Multiplex-PCR nicht routinemäßig eingesetzt werden sollte, weil dafür keine ausreichende Evidenz besteht“, erklärte die Leitlinien-Koordinatorin Priv.-Doz. Dr. Jessica Rademacher, Medizinische Hochschule Hannover. „Neu ist etwa auch eine Empfehlung, wie die Diagnostik speziell bei Intensivpatientinnen und -patienten mit Risiko für eine invasive Aspergillose, eine Pilzinfektion, aussehen sollte.“

Auch im Therapie-Kapitel der Leitlinie gibt es viele wichtige Überarbeitungen. Ein Beispiel ist die Empfehlung, dass eine antibiotische Kombinationstherapie nur bei Patient:innen mit erhöhtem Risiko für multiresistente Erreger und septischen Schock empfohlen wird. Auch wird beispielsweise festgehalten, dass inhalative Antibiotikatherapien nicht routinemäßig durchgeführt werden sollten – aber beim Vorliegen multiresistenter gramnegativer Erreger, die gegen andere Substanzen resistent sind, erwogen werden können. In Bezug auf das Vorgehen bei Reevaluation hält ein neues Kapitel nun Hilfestellungen bereit. Hinzugefügt wurde auch ein neues Kapitel, in dem es um „antibiotic stewardship“ geht. Als zusätzliche Dokumente wurden der überarbeiteten Leitlinie Empfehlungen zur korrekten Inhalation von Antibiotika auf der Intensivstation, Präsentationsfolien zum Einsatz in Lehrveranstaltungen und Weiterbildungen sowie eine Kurzfassung in deutscher und englischer Sprache hinzugefügt.

Living Guideline zum Lungenkarzinom

Die Behandlung des Lungenkarzinoms ist aktuell durch eine große Dynamik geprägt – neue Studienergebnisse sowie ständige Weiter- und Neuentwicklungen von Diagnose- und Therapieverfahren spielen eine wichtige Rolle. Um dieser Dynamik besser gerecht werden zu können, wurde am 23. März unter Federführung der DGP und der Deutschen Krebsgesellschaft eine sich regelmäßig aktualisierende Living Guideline der S3-Leitlinie – „Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms“ – veröffentlicht.2

Insgesamt sind im Rahmen der Living Guideline 15 neue Empfehlungen zur bestehenden S3-Leitlinie hinzugekommen, weitere 17 Empfehlungen wurden überarbeitet. Dazu zählen beispielsweise Aspekte der Immunchemotherapie, der Molekularpathologie sowie der Nachsorge.

Living Guidelines zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens einmal jährlich aktualisiert werden müssen – während S3-Leitlinien in der Regel nur alle fünf Jahre aktualisiert werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir es von den großen onkologischen Entitäten hierzulande als erste geschafft haben, eine Living Guideline im Zeitraum von nur einem Jahr zu erarbeiten“, so Prof. Dr. Wolfgang Schütte, Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau, der die starke Gemeinschaftsarbeit koordiniert hat. „Und es ist auf jeden Fall ein Signal für andere Kolleginnen sowie Kollegen, auch solchen anderer Fachbereiche, dass die Erarbeitung von Living Guidelines realisierbar ist.“

Insbesondere bei den früheren Lungenkarzinomstadien hat sich die Situation in den vergangenen Jahren sehr verändert – dem trägt die Living Guideline nun Rechnung. So wurden z.B. neue Empfehlungen zur neoadjuvanten Immunchemotherapie in den Krankheitsstadien I, II und III aufgenommen. Dafür wurden im Kapitel „Molekularpathologie“ die immunhistologischen Untersuchungen bei Patient:innen in frühen Krankheitsstadien ergänzt. Bei der Behandlung von Patient:innen mit Metastasen im Stadium IV gibt es ebenso neu zugelassene Substanzen bzw. neue Kombinationsmöglichkeiten von Substanzen. Schließlich wurden auch zahlreiche Neuerungen im Bereich „Nachsorge“ ergänzt.

Leitlinie für klimabewusste Verordnung von Inhalativa

Beim klimafreundlichen Einsatz von Inhalativa in der Therapie von Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD ist noch viel Luft nach oben. Die DGP will diesen Zustand ändern und hat dafür mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) die S2k-Leitlinie „Klimabewusste Verordnung von Inhalativa“ verabschiedet – ein Update der vorhergegangenen S1-Leitlinie, die sich erstmalig mit dem Thema befasste.3 Die neue Leitlinie richtet sich vor allem an Ärzt:innen sowie ihre Praxisteams, Apotheker:innen als auch Mitarbeitende anderer Gesundheitsfachberufe, um passende Wege zu weniger CO2-Emissionen aufzuzeigen.

Den größten CO2-Fußabdruck im primärärztlichen Bereich verursachen Medikamente. Einen Beitrag dazu leisten auch Inhalativa zur Therapie von Atemwegserkrankungen: Im Gegensatz zu sogenannten „dry powder inhalers“ (DPI) mit Wirkstoff in Pulverform enthalten Dosieraerosole (DA) klimaschädliche Treibhausmittel. Insgesamt würden sowohl zu viele als auch die falschen Inhalativa verschrieben, so Dr. Christian Grah, Vorsitzender der DGP-Taskforce „Klimawandel und Gesundheit“ und ein Hauptautor der neuen Leitlinie. Salbutamol-Dosieraerosole seien ein Beispiel für Verursacher von vermeidbaren Klimaschäden im medizinischen Bereich.

Vor diesem Hintergrund soll die neue Leitlinie eine Hilfestellung geben, um das Verordnungsverhalten zu verändern. Dafür fasst sie die vorhandene Evidenz zur Entscheidung zwischen DPI und DA zusammen und benennt auch die potenziellen Klimaschäden im Zusammenhang mit der Auswahl.

Fachgesellschaften fordern Aromenverbot für E-Zigaretten

Neueste wissenschaftliche Daten zeigen, dass Aromen bei E-Zigaretten den Raucheinstieg erleichtern, das Suchtpotenzial erhöhen und, weil tiefer inhaliert wird, die Aufnahme toxischer Substanzen deutlich steigern. Die DGP stellte am 20. März ein Positionspapier vor, das vor allem mit Blick auf Jugendliche von der Politik eine strengere Regulierung des Verkaufs von E-Zigaretten fordert.4

Im Kindes- und Jugendalter ist laut DGP die E-Zigarette mittlerweile das am häufigsten konsumierte nikotinhaltige Produkt, noch vor der Tabakzigarette und der Wasserpfeife. „Wir wissen, dass E-Zigaretten-Konsumenten ein dreimal höheres Risiko haben, später Tabakzigaretten zu rauchen. Wir ziehen uns also mit der E-Zigarette bei Jugendlichen und jungen Menschen eine neue Generation Nikotinabhängiger heran“, erklärte Dr. Alexander Rupp von der DGP-Arbeitsgruppe Tabakprävention und -entwöhnung,federführender Autor des Positionspapiers. „Bei der Bewertung von E-Zigaretten in Bezug auf die Gesundheit spielten Aromen bisher eine untergeordnete Rolle. Die Ergebnisse unserer Analyse von mehreren hundert wissenschaftlichen Arbeiten zeigen allerdings, dass Aromen sehr wohl eine wichtige Rolle spielen“, ergänzte Prof. Reiner Hanewinkel, Leiter des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel, kurz IFT-Nord. „Aromen vermindern den Hustenreiz. Sie erleichtern daher den Einstieg ins Rauchen und haben darüber hinaus eine konsumfördernde Wirkung, gerade für Jugendliche. Aromen ermöglichen außerdem ein tieferes Inhalieren, das die Aufnahme von toxischen Substanzen erhöht. Schließlich steigern Aromen auch das Suchtpotenzial, weil das Nikotin besser aufgenommen werden kann“, so Hanewinkel.

Experimentelle Untersuchungen beim E-Zigaretten-Konsum weisen auf Entzündungsreaktionen in der Lunge und im Herz-Kreislauf-System hin. „Gleichzeitig wurden bisher nur für sehr wenige der zahlreichen unter 16000 Geschmacksbezeichnungen verwendeten Aromastoffe toxikologische Untersuchungen durchgeführt. Das heißt, wir haben eine enorme Blackbox von Substanzen in den E-Zigaretten, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie auf die Atemwege wirken und wie sie auch untereinander agieren“, gab Rupp zu bedenken. Erschwerend komme hinzu, dass unterstützt durch die öffentliche Werbung die Aromen als attraktiv und unbedenklich wahrgenommen werden – insbesondere von jüngeren Menschen.

Preisverleihungen

Die beim Pneumologie-Kongress verliehenen Preise waren insgesamt mit 53000 Euro dotiert.Die Preise honorieren Arbeiten, die von besonderer Relevanz für die Forschung sowie den klinischen Alltag sind und damit auch für Patient:innen sowie deren Angehörige.

Die beiden DGP-Forschungspreise honorierten zwei herausragende Arbeiten in der Grundlagenforschung: Dr. Janine Gote-Schniering und Niklas Lang vom Institute for Lung Health and Immunity des Helmholtz Zentrums München untersuchten am sogenannten „precision-cut-lung-slice“-Modell (PCLS), inwieweit an gesunden menschlichen Lungengewebsschnitten Fibrosevorgänge induziert werden können. Zudem rekapitulierten die beiden mit aufwendiger Einzelzellgenomik und KI-gestützten Analysen zentrale Fibrosemechanismen auf Einzelzellebene.

Neben der Münchner Arbeit wurde auch Dr. Cheng-Yu Wu von der Justus-Liebig-Universität Gießen mit dem Preis ausgezeichnet. Er identifizierte das karzinoembryonale Antigen-Zelladhäsionsmolekül (CEACAM6), das die antioxidative Abwehr auf Proteinebene im menschlichen Körper reguliert. Hierfür untersuchte er in biologischen Proben – einschließlich Sputum, Lungengewebe und Blut – aus vier verschiedenen Kohorten die Mechanismen im Körper von COPD-Patient:innen und verglich diese mit gesunden Kontrollproben. Diese Untersuchungen zielen darauf ab, körpereigene Mechanismen zu identifizieren, die sich günstig auf das Voranschreiten einer COPD auswirken – oder der Entwicklung eines Emphysems entgegenwirken.

Der Mediziner Dr. Maximilian Wollsching-Strobel von der Lungenklinik Köln-Merheim erhielt den erstmals ausgelobten Wissenschaftspreis für digitale Medizin in der Pneumologie der DGP. Er untersuchte die Nutzung von Online-Schulungsvideos zu Inhalationssystemen, die bei der Behandlung von Lungenkrankheiten zum Einsatz kommen – mit dem Ziel, diese digitale Ressource weiterzuentwickeln. „Das Projekt zeigt, dass die Anwendung digitaler Techniken bereits heute einen unmittelbaren Einfluss auf die Therapie von Lungenpatienten haben kann“, sagte Priv.-Doz. Dr. Thomas Köhnlein, Sprecher der DGP-Taskforce „Digitale Medizin“.

Zudem wurden die besten vier wissenschaftlichen Posterarbeiten ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte Dr. Jacopo Saccomanno, Facharzt für Pneumologie in der Abteilung Infektiologie, Pneumologie und Intensivmedizin an der Charité in Berlin. Er präsentierte eine Arbeit, bei der die Wirksamkeit und Sicherheit der endoskopischen Lungenvolumenreduktion mit Ventilen (ELVR) bei Patient:innen mit Lungenemphysem untersucht wurden.

Den zweiten Platz belegten Dr. Leonie Biener und Hussein Morobeid vom Herzzentrum des Universitätsklinikums Bonn. Sie stellten eine Studie vor, in deren Rahmen sie mithilfe von Computertomografien untersuchten, ob das Vorhandensein von Lungenemphysem bei Patient:innen mit schwerem Asthma die Wirksamkeit von medikamentösen Behandlungen mit Biologika beeinflusst.

In diesem Jahr teilten sich zwei Posterarbeiten gleichwertig den dritten Platz: Gabriele Iberl, Atmungstherapeutin am Universitätsklinikum Heidelberg, präsentierte eine Arbeit, in deren Rahmen Atmungstherapeut:innen der DGP schriftlich dazu befragt wurden, welche Rolle die Größe eines chirurgisch (plastisch) angelegten Tracheostomas im prolongierten Entwöhnungsprozess spielt. Der zweite dritte Platzging an Victoria Heimel, Doktorandin der medizinischen Biologie in der Klinik für Pneumologie der Ruhrlandklinik Essen. Sie stellte eine Arbeit im Bereich der translationalen Pneumologie vor, in der untersucht wurde, inwiefern das Immunprofil von peripheren T-Zellen zur Differenzierung von Patient:innen mit Asthma und chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) beiträgt. (red)

Quelle:

Pressemitteilungen der DGP im März 2024

Literatur:

1 Rademacher J et al.: S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik und Therapie erwachsener Patienten mit nosokomialer Pneumonie, Langversion 2024. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-013; zuletzt aufgerufen am 26.3.2024 2 S3-Leitlinie Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms, Langversion 3.0, 2024. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/lungenkarzinom/ ; zuletzt aufgerufen am 26.3.2024 3 Grah C et al.: S2k-Leitlinie Klimabewusste Verordnung von Inhalativa. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/053-059 ; zuletzt aufgerufen am 26.3.2024 4 Rupp A et al.: Medizinische Fachgesellschaften fordern ein Verbot von Aromen in E-Zigaretten. Ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. https://www.thieme-connect.de/products/ejournalspdf/10.1055/a-2282-9908.pdf ; zuletzt aufgerufen am 26.3.2024

Das könnte Sie auch interessieren:

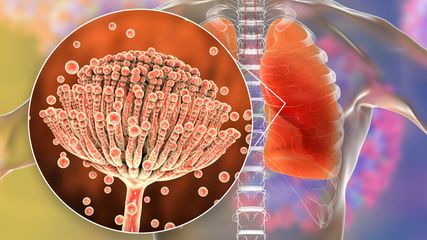

Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen

Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...

Sarkoidose – Update 2025

Die Sarkoidose ist eine komplexe Multiorganerkrankung mit teils unzureichender wissenschaftlicher Evidenz. Der interdisziplinäre Austausch ist angesichts der vielen möglichen ...