Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Autoren:

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Pezawas

Dr. Maximilian Preiß

Klinische Abteilung für Allgemeine Psychiatrie Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: lukas.pezawas@meduniwien.ac.at

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich fehlt bislang ein Erstattungsrahmen. Dieser Beitrag beleuchtet Nutzen, Abgrenzung und Umsetzungsperspektiven für die psychiatrische Praxis.

Keypoints

-

DiGAs sind evidenzbasierte, CE-zertifizierte Medizinprodukte mit geprüfter Wirksamkeit und Sicherheit.

-

Bei leichtgradigen Episoden empfiehlt die NVL IMIs: vorrangig bei erstmaligem Auftreten, gleichrangig zur Psychotherapie bei Rezidiven.

-

Bei mittelgradigen und schweren Episoden sind IMIs als Zusatz zur Standardtherapie empfohlen.

-

Die Fachinformationen im DiGA-Verzeichnis unterstützen die ärztliche Auswahl geeigneter Anwendungen.

-

In Österreich ist bis 2026 ein Erstattungsmodell nach deutschem Vorbild geplant.

Die zunehmend robuste Datenlage hat direkte Implikationen für künftige Versorgungspfade – auch in Österreich.Besonders differenziert äußert sich die deutsche Nationale Versorgungs-Leitlinie (NVL) Unipolare Depression, die 2023 in überarbeiteter Fassung veröffentlicht wurde. Sie enthält erstmals konkrete Empfehlungen zur Nutzung internet- und mobilbasierter Interventionen (IMIs), darunter auch digitale Gesundheitsanwendungen, in der Akutbehandlung depressiver Episoden, abhängig vom Schweregrad und dem klinischen Kontext.

Für leichte depressive Episoden gilt:

-

Die NVL spricht eine Soll-Empfehlung für IMIs aus – also eine klare Empfehlung, diese einzusetzen.

-

Bei erstmalig aufgetretenen leichtgradigen Episoden sollen digitale Interventionen sogar vorrangig gegenüber einer Face-to-Face-Psychotherapie angeboten werden.

-

Der Einsatz erfolgt im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzepts, das neben Psychoedukation (z.B. Schlafhygiene) auch unterstützende Maßnahmen (z.B. Bewegungstherapie, Lichttherapie) beinhalten sollte.

Für mittelgradige und schwere depressive Episoden empfiehlt die NVL den Einsatz digitaler Interventionen als Zusatztherapie zu einer Kombination aus Pharmakotherapie und Psychotherapie oder alternativ als Standardtherapie, wenn Psychotherapie und/oder Medikation abgelehnt werden.

Unabhängig vom Schweregrad betont die NVL, dass digitale Interventionen niemals isoliert, sondern stets im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzepts eingesetzt werden sollen. Dieses Konzept umfasst eine strukturierte Diagnostik und differenzialdiagnostische Abklärung, eine klare Indikationsstellung, eine zielgerichtete Patient:innenaufklärung, eine begleitende therapeutische Betreuung sowie eine regelmäßige Evaluation von Adhärenz und Wirksamkeit. Die Anforderungen an digitale Interventionen sind dabei analog zur Pharmakotherapie zu betrachten, sodass man auch von einer „digitalen Pille“ sprechen könnte.

Auch in anderen Leitlinien wie NICE (UK), CANMAT (Kanada) und RANZCP (Australien) werden ähnliche Empfehlungen ausgesprochen. NICE hebt zudem den gesundheitsökonomischen Nutzen hervor: Modellrechnungen zufolge könnten strukturierte digitale Interventionen bis zu 600 ambulante Therapiestunden pro 1000 Patient:innen einsparen – ein relevanter Faktor auch für das österreichische System mit begrenztem psychotherapeutischem Angebot. Die Leitlinien senden ein klares Signal: Digitale Interventionen gehören – sofern evidenzbasiert und strukturiert eingesetzt – zum festen Repertoire einer modernen Depressionsbehandlung.

Apps bei Depression: Überblickund Einordnung

Der digitale Gesundheitsbereich für psychische Erkrankungen gleicht derzeit einem „Wilden Westen“: In App-Stores sind über 20000 sogenannte Mental-Health-Apps erhältlich – mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen, Zielsetzungen und Qualitäten. Für Behandler:innen ist es entscheidend, zwischen Wellness-Angeboten, medizinischen Apps, evidenzbasierten Interventionen (IMIs) und regulierten DiGAs unterscheiden zu können.

Viele frei erhältliche Apps zählen zu den sogenannten Wellness-Apps. Sie zielen auf allgemeine Gesundheitsförderung ab und bieten Inhalte wie Achtsamkeitsübungen, Meditation, Schlafhilfe oder Stressbewältigung – jedoch ohne medizinischen Anspruch oder regulatorische Aufsicht. Demgegenüber stehen medizinische Apps, die vorgeben, ICD-10-Störungsbilder wie Depression oder Angststörungen zu behandeln. Diese Produkte beanspruchen medizinische Wirkung, sind aber häufig weder systematisch geprüft noch regulatorisch überwacht.

Die mit medizinischen Apps verbundenen Potenziale liegen vor allem in ihrem niedrigschwelligen Zugang, etwa im Bereich der Primärversorgung. Sie ermöglichen eine zeit- und ortsunabhängige Nutzung – insbesondere relevant zur Überbrückung langer Wartezeiten auf Psychotherapie oder zur Versorgung von Patient:innen in ländlichen Regionen mit eingeschränktem Zugang zu Fachbehandlung. Auch gesundheitsökonomische Vorteile sind möglich: Aufgrund ihrer hohen Skalierbarkeit können digitale Anwendungen dazu beitragen, die Behandlungskosten zu senken, insbesondere im Vergleich zu rein personalbasierten Versorgungsmodellen.

Demgegenüber stehen allerdings relevante Risiken, vor allem bei nicht regulierten Angeboten. So ist die Adhärenz bei vielen frei zugänglichen Mental-Health-Apps nachweislich gering – häufig aufgrund unattraktiver Gestaltung, fehlender individueller Ansprache oder technischer Einstiegshürden. Ein zentrales Problem ist zudem das Fehlen wissenschaftlicher Evidenz, da viele dieser Apps nicht in randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) evaluiert wurden. Auch das Fehlen von Sicherheitsmechanismen in Krisensituationen – etwa im Umgang mit suizidalen Inhalten – stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Schließlich kann die unbegleitete Nutzung komplexer Anwendungen zu Überforderung führen, und Selbstdiagnosen auf Basis ungeprüfter Inhalte bergen die Gefahr falscher Einschätzungen und Behandlungsverzögerungen. Diese Herausforderungen machen deutlich, warum ein regulierter Zugang zu digitalen Anwendungen, wie er durch das DiGA-Verfahren geschaffen wurde, für Patient:innensicherheit, Wirksamkeit und professionelle Anwendbarkeit unerlässlich ist.

Von der Evidenz zur Erstattung

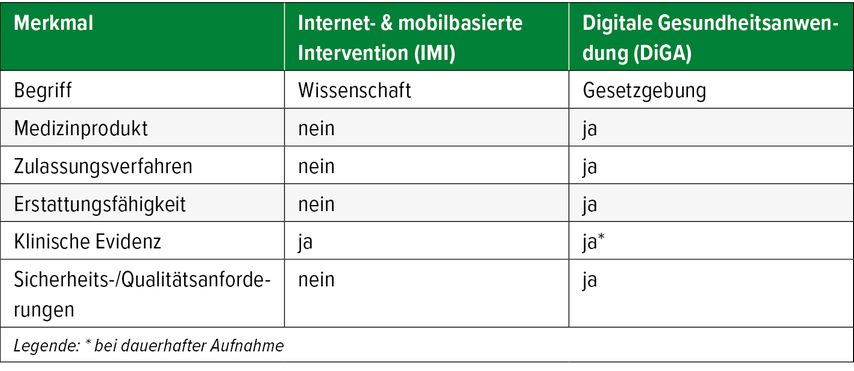

In klinischen Leitlinien wie der deutschen NVL Unipolare Depression wird der Begriff IMIs verwendet, um evidenzbasierte digitale Psychoedukation oder psychotherapeutische Programme zu bezeichnen – etwa auf Basis kognitiver Verhaltenstherapie. Der Begriff IMI ist nicht gesetzlich definiert, sondern wissenschaftlich geprägt. Er bezieht sich ausschließlich auf die klinische Evidenz, etwa aus randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) oder Metaanalysen.

Demgegenüber steht der Begriff DiGA, der aus dem deutschen Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) stammt. DiGAs sind gesetzlich regulierte, CE-zertifizierte Medizinprodukte, deren Hauptfunktion digital basiert ist. Für die Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) muss ein Produkt unter anderem

-

einen positiven Versorgungseffekt nachweisen,

-

Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Interoperabilität und Funktionstauglichkeit erfüllen

-

sowie ein formales Prüfverfahren des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erfolgreich durchlaufen haben.

Nur dauerhaft gelistete DiGAs, bei denen der medizinische Nutzen belegt wurde, entsprechen dem, was in Leitlinien als IMIs bezeichnet wird. Vorläufig aufgenommene DiGAs erfüllen diese Anforderung (noch) nicht (Tab. 2).

Diese Unterscheidung ist zentral für die praktische Anwendung: Nur dauerhaft gelistete DiGAs vereinen wissenschaftliche Evidenz (wie IMIs) mit regulatorischer Sicherheit und Erstattungsfähigkeit – und eignen sich daher als verlässliche, ärztlich verordnungsfähige digitale Therapieoption.

Digitale Therapien im Ländervergleich

Deutschland war mit dem 2019 eingeführten Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) das erste Land, das ein gesetzlich geregeltes Zulassungsverfahren für DiGAs etablierte. Dieses Modell dient seither zahlreichen europäischen Ländern als Vorbild:

-

Belgien hat mit dem sogenannten mHealthBelgium-Framework ein dreistufiges Zulassungs- und Erstattungsmodell entwickelt.

-

In den Niederlanden wird der Einsatz digitaler Gesundheitsanwendungen im Rahmen des Zorginstituut Nederland zunehmend systematisch bewertet.

-

Frankreich hat mit dem „PECAN-Modell“ (Prise en Charge Anticipée Numérique) ein vereinfachtes Verfahren zur beschleunigten Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt.

-

Auch Italien, Finnland und Schweden arbeiten an nationalen Strategien zur Bewertung und Erstattung digitaler Therapien.

In den USA spricht man von Digital Therapeutics (DTx). Die FDA prüft DTx-Produkte im Rahmen des „Software as a medical device“-Ansatzes. Auch hier ist eine Erstattung über private Versicherungen oder Medicaid/Medicare je nach Indikation möglich.

Rahmenbedingungen in Österreich: Status quo und Perspektive

Im Unterschied zu mehreren europäischen Ländern, die bereits regulierte Erstattungsmodelle für digitale Gesundheitsanwendungen etabliert haben, befindet sich Österreich aktuell noch in der Aufbauphase. Derzeit existiert kein eigenständiges Erstattungsverfahren durch die gesetzliche Krankenversicherung. Eine ärztliche Verordnung digitaler therapeutischer Anwendungen ist aufgrund ihrer CE-Zertifizierung als Medizinprodukt rechtlich zulässig. Allerdings werden die Kosten von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernommen. Private Zusatzversicherungen können in Einzelfällen eine Kostenrückerstattung gewähren, sofern eine medizinische Indikation und ein zugelassenes Medizinprodukt vorliegen.

Die eHealth-Strategie Österreich sieht mit Maßnahme M1.7 den Aufbau eines nationalen Bewertungs- und Erstattungsverfahrens für digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen bis spätestens 2026 vor. Dieses soll sich am deutschen DiGA-Modell orientieren, jedoch an die österreichischen Versorgungsstrukturen angepasst werden.

Diese Entwicklung ist Teil eines umfassenderen gesundheitspolitischen Reformprozesses, in dem das Prinzip „digital vor ambulant vor stationär“ als neue Prioritätensetzung verankert wurde. Ziel ist eine moderne, digital gestützte, wohnortnahe, multiprofessionelle und abgestufte Versorgung, wie sie etwa auch im Rahmen der Primärversorgungszentren vorgesehen ist. Bis zur Etablierung eines Regelverfahrens bleibt der Zugang zu digitalen Therapien allerdings auf Einzelfalllösungen, Selbstfinanzierung oder ergänzende Versicherungsleistungen beschränkt.

Dauerhaft gelistete DiGAs bei Depression

Im DiGA-Verzeichnis des BfArM sind derzeit sechs DIGAs (edupression.com, Selfapy – Depression, deprexis, elona therapy Depression, Novego und My7Steps) dauerhaft zur Behandlung unipolarer Depression gelistet. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer therapeutischen Ausrichtung, Struktur und Zielgruppe. Details zur Evidenzlage und Anwendung sind jeweils in der Fachinformation des DiGA-Verzeichnisses abrufbar.

edupression.com® ist aktuell die einzige dauerhaft gelistete DiGA mit österreichischem Ursprung. Sie wurde in Kooperation mit der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien entwickelt und in einer randomisierten kontrollierten Studie wissenschaftlich geprüft. Die Anwendung basiert auf drei Säulen: digitaler Psychotherapie, Psychoedukation sowie einem digitalen Therapiefeedback, das Elemente von Measurement-Based Care (MBC) und Routine Outcome Monitoring (ROM) integriert. Letzteres umfasst auch ein grafisch aufbereitetes Mood Monitoring.

Die eFICASY-Studie belegt die Wirksamkeit von edupression.com® – als bislang einzige DiGA mit einem Vergleich gegen eine aktive Scheinbehandlung. Andere Anwendungen wurden meist gegenüber Wartelisten oder Regelversorgung getestet. Zusätzlich zur Reduktion depressiver Symptome zeigte sich auch eine Verbesserung der Depressionskompetenz – ein Versorgungseffekt, der derzeit nur bei edupression.com® vom BfArM anerkannt ist.

DiGAs wirksam einsetzen

DiGAs eröffnen neue Möglichkeiten, evidenzbasierte Therapiebausteine flexibel in bestehende Behandlungspfade zu integrieren. Damit dieser Zugewinn in der Versorgung realisiert werden kann, müssen jedoch mehrere Voraussetzungen erfüllt sein – auf individueller, professioneller und systemischer Ebene. Ein zentraler Faktor ist die Adhärenz der Patient:innen, die maßgeblich von Design, Usability und der wahrgenommenen Relevanz digitaler Angebote abhängt. Interaktive Elemente wie Gamification, visuelles Feedback oder personalisierte Inhalte können die Nutzung fördern – technisch anspruchsvolle oder wenig intuitive Anwendungen hingegen führen häufig zu frühzeitigem Abbruch.

Auch die digitale Gesundheitskompetenz ist nicht bei allen Patient:innengruppen gleichermaßen ausgeprägt. Ältere, kognitiv belastete oder sozial benachteiligte Personen benötigen häufig niedrigschwellige und unterstützende Zugänge.

Aufseiten der Behandler:innen sind grundlegende Kenntnisse über verfügbare DiGAs und deren Anwendungsbereiche erforderlich. Einen niedrigschwelligen Einstieg bietet hier die Fachinformation im DiGA-Verzeichnis des BfArM, die evidenzbasierte Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Zielgruppen und Studienlage enthält. Noch entscheidender ist jedoch die verpflichtende Einbindung der digitalen Anwendung in ein therapeutisches Gesamtkonzept – wie es von den Leitlinien explizit gefordert wird.

Auch systemisch müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden: Dazu zählen die Vergütung, die Integration in bestehende Dokumentationssysteme (z.B. ELGA)sowie Interoperabilität mit ambulanten und primärversorgungsnahen Strukturen. Digitale Interventionen ersetzen keine Psychotherapie oder Pharmakotherapie – sie sind jedoch eine neue eigenständige Therapiesäule in der Behandlung psychischer Erkrankungen. Vermutlich stellen sie die tiefgreifendste Innovation in der Versorgung psychiatrischer Patient:innen seit der Einführung moderner Psychopharmakotherapie dar. Ihr Potenzial liegt in der individualisierbaren Begleitung entlang des gesamten Behandlungspfades: von der Frühintervention über die Therapiestabilisierung bis zur Rückfallprophylaxe.

Fazit und Ausblick

Digitale Gesundheitsanwendungen stellen keine experimentellen Ergänzungen mehr dar, sondern sind evidenzbasierte, regulatorisch geprüfte Instrumente moderner Versorgung – mit zunehmend verbindlicher Empfehlung durch nationale und internationale Leitlinien. Sie erweitern bestehende Behandlungspfade um eine flexible, skalierbare und messbare digitale Therapiesäule – insbesondere bei leichten und mittelgradigen depressiven Episoden sowie zur Überbrückung struktureller Versorgungslücken.

Mehrere Länder, allen voran Deutschland, haben bereits klare regulatorische Strukturen zur Erstattung digitaler Interventionen etabliert. Österreich befindet sich mit der eHealth-Strategie 2024–2030 noch in der Implementierungsphase, bietet mit der geplanten Einführung eines nationalen Bewertungsmodells jedoch eine reale Chance, digitale Therapien künftig auch hierzulande systematisch zu verankern.

Für die klinische Praxis bedeutet das: DiGAs erfordern keine grundlegende Neuorientierung, wohl aber ein reflektiertes Verständnis für ihre Einsatzmöglichkeiten, ihr Risiko-Nutzen-Profil und die Notwendigkeit ihrer Einbettung in ein therapeutisches Gesamtkonzept. Gelingt dies, könnten sie zur bedeutendsten Versorgungserweiterung im Bereich der psychischen Gesundheit seit der Einführung moderner Psychopharmakotherapie werden.

Literatur:

● DiGA-Verzeichnis: https://diga.bfarm.de/de ● eFICASY-Studie: Preiss et al.: Efficacy and safety of a digital therapeutic for depression: a randomized controlled trial with active sham control. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5213394 ● eHealth-Strategie Österreich: http://tiny.cc/digitalstrategie ● Koh J et al.: Potential and pitfalls of mobile mental health apps in traditional treatment: an umbrella review. J Pers Med 2022; 12(9): 1376 ● Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005 ● NICE-recommended digital therapies for depression and anxiety could free up thousands of NHS therapist hours: http://tiny.cc/diga

Das könnte Sie auch interessieren:

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...