AAÖGU-Ausbildungsumfrage 2023

Autoren:

(Korrespondenz) Dr. Lukas Steinkellner

Abteilung für Urologie und Andrologie Ordensklinikum Linz

E-Mail: lukas.steinkellner@ordensklinikum.at

Dr. David Oswald

Universitätsklinik für Urologie und Andrologie Universitätskrankenhaus Salzburg

E-Mail: d.oswald@salk.at

Auch 2023 hat der Arbeitskreis Assistenzärzt:innen der ÖGU (AAÖGU) wieder eine umfassende Umfrage rund um die Facharztausbildung unter seinen Mitgliedern durchgeführt.

Mit 113 Stimmabgaben von gesamt 149 Assistenzärzt:innen im Sonderfach Urologie (Stand 1.11.2023) konnten wir heuer mit gut 75% die größte Rücklaufquote seit Beginn der Umfrage 2019 verzeichnen. Grundsätzlich zeigten sich alle Antworten im zeitlichen Verlauf relativ konstant, was einerseits auf eine gute Datenqualität, andererseits auf wenig Entwicklung im System rückschließen lässt. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse bewusst deskriptiv und so weit wie möglich wertungs- bzw. interpretationsfrei mit gerundeten Kommastellen präsentiert.

Basisdaten

Die hohe Teilnehmer:innenanzahl ist maßgeblich auf die Durchführung der Umfrage auf der traditionell gut besuchten Austrian School of Urology (ASU) zurückzuführen, in deren Rahmen 76% der Stimmen abgegeben wurden. Die Geschlechterverteilung zeigte sich mit 52% weiblichen und 48% männlichen Stimmen seit 2019 im Wesentlichen stabil und auch repräsentativ für 73 Assistenzärztinnen und 76 Assistenzärzte im Sonderfach Urologie (Stand 1.11.2023). In der Ausbildungsordnung „alt“ nach ÄAO 2006 befanden sich zum Zeitpunkt der Umfrage noch 9 Assistenzärzt:innen, die alle an der Umfrage teilgenommen haben. Die Verteilung der Befragten über die Ausbildungsjahre zeigte einen leichten Überhang der ersten 4 Ausbildungsjahre, schien jedoch mit mindestens 12 und maximal 23 Teilnehmenden je Ausbildugsjahr insgesamt repräsentativ. 59% befanden sich in der Sonderfachgrundausbildung (also innerhalb der ersten 3 Ausbildungsjahre). Als Arbeitsort gaben 23% das Bezirksspital, 45% das Landeskrankenhaus und 34% das Universitätsklinikum an. 16% aller befragten Assistenzärzt:innen gaben an, fertige Allgemeinmediziner zu sein. 2 Personen gaben an, einen anderen Facharzttitel zu haben. Stratifiziert nach Geschlecht zeigten sich die Zahlen für das Tätigkeitsumfeld, Ausbildungsjahr und alle weiteren Basisparameter im Wesentlichen ausgeglichen. Die folgenden Daten wurden ebenso nach Geschlecht, Tätigkeitsumfeld und Ausbildungsjahr stratifiziert, mit Anmerkungen, sofern eine wesentliche Diskrepanz bestand.

Ausbildungsumfrage 2023 der Ärztekammer

52% der Assistenzärzt:innen gaben an, die Ausbildungsumfrage 2023 der Ärztekammer beantwortet zu haben, die in Form von Evaluationsbögen via Abteilungsleitung weitergereicht werden sollte. Weitere 34% hätten diese Bögen zwar erhalten, aber nicht ausgefüllt. Nur 20% hätten nie von der Umfrage gehört.

Arbeitsbelastung

50% der Befragten haben im Schnitt 48–55 Stunden pro Woche gearbeitet und lägen damit also genau im Spielraum der „Opt-out“-Regelung. Ca. 21% der Befragten haben maximal 48 Stunden, 29% mehr als die maximal erlaubten 55 Stunden gearbeitet. 54% der Befragten gaben an, eine „Opt-out“-Regelung unterschrieben zu haben, 24% davon nur, weil dies an ihrer Abteilung alternativlos sei. Mit 63% leisteten die meisten der befragten Assistenzärzt:innen 4–5 Nachdienste im Monat. Der Rest der Befragten verteilt sich homogen auf mindestens 6 bzw. unter 4 Dienste pro Monat. Die Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeit wurde seit 2019 konstant mit 5,7–6 von 10 möglichen Punkten bewertet (2023 5,8).

Nur 50% gaben zum Befragungszeitpunkt an, aktuell gerne in die Arbeit zu gehen. 65% kamen durch ihren Arbeitsalltag mehrmals (mind. einmal monatlich) an ihre Belastungsgrenze. 44% gaben an, dass Ruhezeiten an ihren Abteilungen eingehalten würden. Nur 20% der Befragten dachten, dass ihre Vorgesetzten diese Probleme ernst nehmen würden. 54% waren mit der internen Urlaubsplanung zufrieden.

Ausbildung

50,47% der Befragten gaben an, einen ausbildungsverantwortlichen Fach- bzw. Oberarzt zu haben. Nur 17% erhielten regelmäßiges Feedback zu ihren Fähigkeiten/ihrer Ausbildung, diskordant dazu berichteten 44% von regelmäßigen Mitar-beiter:innengesprächen mit Vorgesetzten. Bereits die Ausbildungsumfrage 2022 hatte gezeigt, dass die Modularisierung der Ausbildung (ÄAO 2015) unter den Assistenzärzt:innen bekannt ist. Nachdem die Zusammenhänge auch zur Interpretation der folgenden OP-Zahlenumfrage relevant sind, folgt eine kurze Zusammenfassung: Seit der neuen Ausbildungsordnung wird nach 9 Monaten Basisausbildung eine 3-jährige Grundausbildung absolviert, wobei die Fallzahlen des entsprechenden Rasterzeugnisses auch innerhalb dieser ersten drei Jahre absolviert werden müssen. Das vom ÖGU-Vorstand beschlossene neue Rasterzeugnis der Grundausbildung, das aktuell bei der Ärztekammer zur Genehmigung aufliegt, durften wir bereits in ÖGU Aktuell präsentieren (Ausgabe 3/2022). Anschließend folgen 3 Module à 9 Monate mit jeweils eigenem Rasterzeugnis, deren zu erfüllende Fallzahlen zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Ausbildung erfolgen können. Nicht jede Klinik kann alle Module anbieten. Nur 16% der Befragten wussten 2023 nicht, welche Module an ihrer Abteilung angeboten werden. Hervorzuheben ist, dass laut Umfrage nur 17% die Möglichkeit hatten, ein wissenschaftliches Modul zu absolvieren. Die präferierten Module in absteigender Reihenfolge umfassten urologisch-onkologische Chirurgie (69%), Laparoskopie und minimalinvasive Therapie (68%), Andrologie und sexuelle Funktionsstörungen (44%), Kinderurologie (31%), Blasenfunktionsstörung und Urodynamik (28%), Wissenschaftsmodul und Urogeriatrie (jeweils 14%).

In Bezug auf fachärztliche Berufswege gaben 33% an, eine klassische Krankenhauskarriere anzustreben, 25% planten bereits, so schnell wie möglich eine Ordination zu eröffnen. Die Mehrzahl war mit 42% unentschlossen. Interessant war hier, dass im letzten Ausbildungsjahr die Anzahl derer, die im Krankenhaus bleiben wollten, rasant auf 67% anstieg. In den ersten 5 Jahren zeigte sich die Verteilung hingegen relativ homogen im o.g. Verhältnis, wobei der Anteil der Unentschlossenen fast durchgehend den höchsten Anteil ausmachte. Die Option, Teile der Ausbildung in der Niederlassung zu absolvieren, war mit 57% etwas mehr als im Vorjahr (47%) bekannt. 88% schätzten diese Möglichkeit als wichtig ein.

Fortbildung und Wissenschaft

70% der Befragten gaben an, dass die Teilnahme an urologischen Fortbildungen sowohl im Inland als auch im Ausland von ihrer Abteilung unterstützt werde. In Bezug auf die ASU gaben 90% eine Unterstützung der Teilnahme seitens der Abteilung an, in 66% überhaupt des gesamten Assistenz-ärzt:innen-Teams. Die Teilnahme an nationalen Kongressen wurde mit 0–1 von 27%, 2–5 von 46%, 5–10 von 16% und >10 von 11% angegeben. Für internationale Kongresse ergaben sich 0 Teilnahmen bei 47%, 1–2 bei 39%, 3–5 bei 10% und >5 bei 4% der Befragten. Diese Zahlen korrelierten stark mit dem jeweiligen Ausbildungsjahr. 42% der Befragten gaben an, wissenschaftlich publizieren zu wollen. Stratifiziert nach Arbeitsort zeigte sich an Universitätskliniken zwar insgesamt ein höheres Interesse an wissenschaftlicher Tätigkeit von 56%, es verblieb allerdings weiterhin ein Anteil von 44% ohne Interessen am wissenschaftlichen Arbeiten. Eine Frage zielte auf wissenschaftliche Möglichkeiten innerhalb der eigenen Abteilung ab, wurde jedoch nur von 74 Personen beantwortet (39 Enthaltungen), weshalb einige Antworten u.U. überschätzt sein könnten. Die Antworten waren annähernd ident mit denen im Vorjahr. 55% der Befragten hatten demnach Zugang zu multizentrischen Studien, 63% gaben an, an monozentrischen Studien mitarbeiten zu können. In der Kernarbeitszeit war wissenschaftliche Tätigkeit allerdings nur in 12% der Fälle vorgesehen. 46 Assistenzärzt:innen, die wissenschaftlich tätig waren, gaben detaillierte Auskunft über die konkreten Bedingungen an ihren Abteilungen: 22% mussten ihre wissenschaftlichen Projekte vollständig alleine managen, 41% hatten zumindest bei Rückfragen/Korrekturen einen Facharzt, an den sie sich wenden konnten. 24% hatten eine Betreuungsperson (Facharzt/-ärztin), mit der sie gemeinsam wissenschaftliche Projekte durchführten. Lediglich 13% gaben an, Teil einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe (inkl. Facharzt/-ärztin) zu sein. Von diesen 6 Personen war interessanterweise nur eine an einer Universitätsklinik tätig.

Gut 60% der Befragten waren noch an keiner Publikation beteiligt (Erst-/Zweit-/Letztautor:in), aber immerhin 15% gaben an, an einer und 18% an 2–5 Publikationen beteiligt zu sein. Wenige Personen hatten mehr Publikationen vorzuweisen. Selbstredend gab es in dieser Frage eine starke Ungleichverteilung je Ausbildungsjahr, allerdings blieb der Anteil jener ohne eine einzige Publikation über alle 6 Jahre stabil – er betrug 50–60%.

Operative Ausbildung

Die durchschnittliche Zeit im Operationssaal war über die Jahre relativ stabil (65% zwischen 10 und 30%, knapp 30% darunter). 2022 wurde die Frage nach eigenständigen Operationen pro Woche ergänzt, wobei MJ/DJ-Wechsel etc. ausgenommen waren. 59% (62% 2022) führten zwischen 2 und 5 Operationen durch, 30% (26% 2022) gaben nicht mehr als eine Operation pro Woche an.

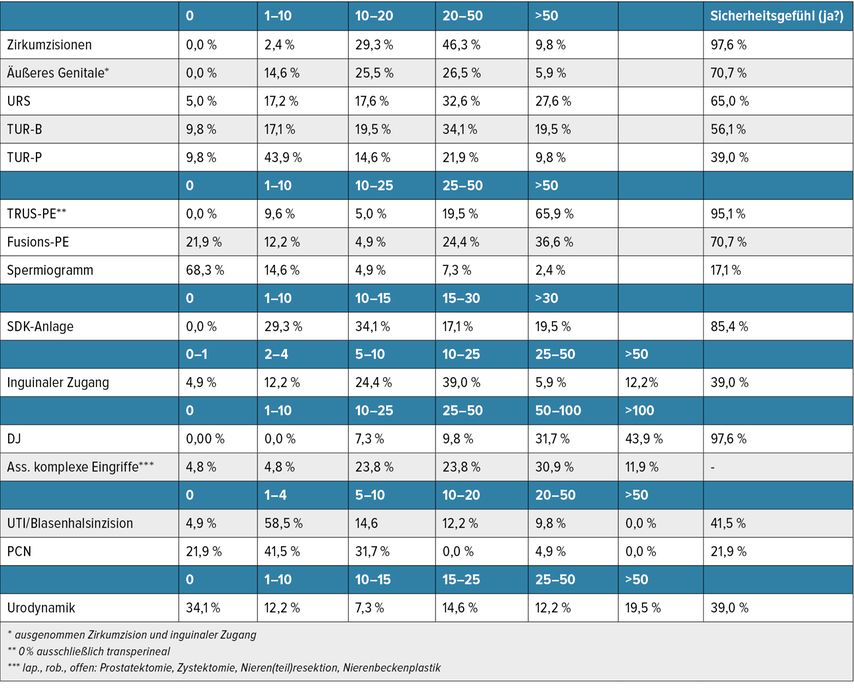

Nur 37% der Befragten gaben an, dass sie glauben, die benötigten Fallzahlen für das Rasterzeugnis/die Rasterzeugnisse zu erfüllen. Zwar zeigte sich ein deutliches Ungleichgewicht zulasten der ersten Ausbildungsjahre, allerdings blieben bei 58% der Letztjahresassistent:innen mit vollständigem Rasterzeugnis immer noch 42%, die die Zahlen nicht erfüllen können. Dies hängt sicher auch mit der Verteilung der Operationszahlen auf die Ausbildungsjahre zusammen. Naturgemäß zeigt sich hier eine starke Abhängigkeit vom Ausbildungsjahr, mit einer deutlichen Steigerung der OP-Anzahl bzw. auch der Komplexität der Eingriffe über die Ausbildungsdauer. Aus diesem Grund präsentieren wir die abgefragten Zahlen zu konkreten Eingriffen zur besseren Interpretationsmöglichkeit nur für Assistenzärzt:innen der letzten drei Ausbildungsjahre (n=46). Dies soll auch helfen, einen Ausblick auf das zu erwartende neue Rasterzeugnis der Sonderfach-grundausbildung (siehe oben unter Ausbildung) zu wagen. Kennzahlen für die wichtigsten Operationen betragen im entsprechenden Vorschlag: TUR-P (20), TUR-B (30), UTI (10), URS (20), DJ-Anlage (50), PCN (10), suprapubischer Katheter/CF (15), Prostatabiopsie (25), inguinaler Zugang (10), skrotaler Zugang (20), Zirkumzision (20), Assistenz bei komplexeren urologischen Eingriffen (50). Zusätzlich ist die Urodynamik (15) als invasive Diagnostik gelistet. Die Interpretation des Spermiogramms ist nicht mit eigener Fallzahl im neuen Rasterzeugnis vorgesehen. Zur Erinnerung: Diese Eingriffe müssen ab Gültigkeit des neuen Rasterzeugnisses in den ersten drei Jahren der Ausbildung (Sonderfachgrundausbildung) absolviert werden. Für das präsentierte Kollektiv ab dem 4. Ausbildungsjahr stellen sie sozusagen die Mindestanforderung dar. Abgefragt wurden jeweils die Anzahl der durchgeführten Eingriffe und das Sicherheitsgefühl, den Eingriff eigenständig durchzuführen (Tab. 1).

Tab. 1: Ergebnisübersicht zur Abfrage der Anzahl durchgeführter Eingriffe und des bestehenden Sicherheitsgefühls bei der Operation (Assistenzärzt:innen ab dem 4. Ausbildungsjahr n=46).

Arbeitsklima

Das Arbeitsklima an den einzelnen Abteilungen wurde grundsätzlich positiv beurteilt. 64% gaben ein gutes Arbeitsklima mit respektvollem Umgang im interprofessionellen Team an. Für 56% traf dies auch innerhalb des Ärzt:innenteams zu. Die Bereitschaft Vorgesetzter, bei Schwierigkeiten zu helfen, sahen 70%. Eine Eigenwahrnehmung der Ärzteschaft als Team bestätigten 55%. Schlechter wurde das allgemeine Problemmanagement beurteilt. Nur 32% sahen hierfür klare Ansprechpart-ner:innen und 30% gaben an, dass Probleme an ihrer Abteilung offen angesprochen und gemeinsam gelöst werden.

44% stimmten zu, dass die Ausbildung an ihrer Abteilung die gleichen Chancen und Möglichkeiten für alle Assistenz-ärzt:innen biete. 17% stimmten hier eher nicht, 13% gar nicht zu. Der Rest sah dies gemischt. Für 50% bestanden zusätzlich keine geschlechterspezifischen Unterschiede in der operativen Ausbildung. 27% bemerkten diese Unterschiede schon, 21% waren unentschieden. In beiden Fragen zeigte sich eine annähernd gleiche Beurteilung bei Stratifizierung nach Geschlecht. Bezüglich der Elternkarenz gaben 46% an, dass diese an ihrer Abteilung befürwortet werde, während dies 13% nicht so sahen (34% teilweise). Als Karrierehindernis an der eigenen Abteilung wurde die Elternkarenz von 35% der Befragten eingeschätzt, 21% sahen dies nicht so (31% teilweise). In beiden Fragen wurden die Situation an der eigenen Abteilung von Assistenzärzt:innen tendenziell schlechter eingeschätzt. Von den männlichen Kollegen gaben 29% an, selbst in Karenz gehen zu wollen.

Neuer AAÖGU-Vorsitz

Mit der ÖGU-Jahrestagung haben den Vorsitz des Arbeitskreises für Assistenzärzt:innen der ÖGU (AAÖGU) Ass. Dr. Livia Huber, LK Baden, und Ass. Dr. Robin Zeder, LKH Hochsteiermark am Standort Leoben, übernommen.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Weg von neoadjuvanter Therapie und radikaler Zystektomie hin zum Blasenerhalt

Beim diesjährigen Post EAU 2025 Meeting in Wien präsentierte Dr. Kilian Gust, FEBU (Medizinische Universität Wien), ein aktuelles Update zur systemischen Therapie des muskelinvasiven ...

Highlights zum Prostatakarzinom vom EAU in Madrid

Zahlreiche im Rahmen des EAU-Kongresses 2025 in Madrid vorgestellte Arbeiten beschäftigten sich mit Diagnostik und Management des Prostatakarzinoms in allen Stadien der Erkrankung. So ...

Neues zur Li-ESWT in der Therapie der ED

Zwei Arbeiten zeigen den praktischen Einsatz der extrakorporalen Stoßwellentherapie mit niedriger Intensität (Li-ESWT; „low-intensity extracorporal shockwave therapy“) in der Therapie ...