Wer wird in 10 Jahren die Rheumapatienten versorgen?

Bericht:

Mag. Christine Lindengrün

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Bedarf wird steigen, das Angebot wird sinken. Es ist zu befürchten, dass es bald zu wenig Rheumatologen geben wird. Nationale und internationale Versorgungsforschung liefert dazu valide Daten.

Was Versorgungsforschung ist und was sie für die Rheumatologie leisten kann, erläuterte Dr. Anna Vavrovsky von der Academy for Value in Health (AVH) GmbH, Wien, bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR).

Im Unterschied zu klinischen Studien will die Versorgungsforschung die Versorgungswirklichkeit unter klinischen Routinebedingungen abbilden. Daraus wird abgeleitet, was geändert werden muss, um dem „Triple Aim“ (beste klinische Outcomes und zufriedene Patienten bei möglichst reduzierten Kosten pro Behandlungseinheit) näher zu kommen.

Versorgungsforschung beschäftigt sich einerseits mit dem Zugang der Patienten zu medizinischen Leistungen, andererseits mit den Kosten. Unter Letzteren versteht man nicht nur die direkten Krankheitskosten, sondern den gesamtgesellschaftlichen Aufwand inklusive etwa der Produktivitätsverluste durch Krankenstände oder Angehörigenpflege. Ziel ist es, so Vavrovsky, „möglichst viel Gesundheit pro Geldeinheit zu schaffen“. Dafür werden Outcomes medizinischer Leistungen in den Bereichen Bevölkerungsgesundheit, Patientenzufriedenheit und Effizienz wissenschaftlich erfasst.

PROCLAIR: Versorgungswirklichkeit in der Rheumatologie

Ein möglichst realistisches Bild der Versorgungssituation von Patienten mit muskuloskelettalen Erkrankungen zu bekommen, das ist das Ziel des vom deutschen Bildungs- und Forschungsministerium geförderten Verbunds PROCLAIR („Linking Patient Reported Outcomes with Claims Data For Health Services In Rheumatology“). In diesem Projekt werden Krankenkassendaten mit Daten aus Befragungen von Patienten mit rheumatoider Arthritis, ankylosierender Spondylitis oder Hüft- bzw. Kniearthrose zusammengeführt, um wirklichkeitsnahe Erkenntnisse über die Versorgung, die Krankheitslast und die Kosten zu gewinnen.1

Die bisherigen Auswertungen von PROCLAIR zeigen, dass Patienten beim rheumatologischen Facharzt besser versorgt sind als beim Hausarzt oder in nicht spezialisierten Einrichtungen. Dies ist nicht überraschend, kann aber nun anhand von Daten belegt werden.

Es sind aber auch weitere Erkenntnisse ablesbar, wie Vavrovsky berichtet. Es zeigte sich zum Beispiel, dass Menschen mit rheumatoider Arthritis sehr häufig an Komorbiditäten leiden, zum Beispiel hatten 63% eine Hypertonie und 32% eine Depression.

Bei der Verordnung von Heilmitteln wird eine Diskrepanz zwischen Leitlinien und Realität ersichtlich. So erhalten etwa 13% aller Betroffenen in dem Jahr vor einem Gelenksersatz keine konservative Therapie.

Es sind aber auch positive Trends zu erkennen: „Die Anzahl der Patienten, die 12 Monate nach Symptombeginn einen Rheumatologen sehen, steigt, und zwar in allen Indikationen“, berichtete Vavrovsky.

Bedarf in Österreich

Wie die Ergebnisse von PROCLAIR bestätigen, ist die internistisch-rheumatologische Betreuung entscheidend für eine bedarfsgerechte Versorgung von Rheumapatienten. Doz. Dr. Rudolf Puchner, Wels, arbeitet seit mehreren Jahren mit Dr. Vavrovsky zusammen, um den rheumatologischen Versorgungsbedarf in Österreich zu erheben. „Durch die Einführung von Biologika ist die Betreuung von Rheumapatienten komplexer und zeitaufwendiger geworden“, sagt er. Über 30Medikamente stehen heute zur Verfügung, deren Einsatz individuell überlegt und überwacht werden muss. In einer österreichweiten Studie wurden die tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeiten für Erstkonsultationen, Verlaufskontrollen, Verwaltungsaufgaben, Forschung und Lehre erhoben. Es wurde auch aufgeschlüsselt, wieviel Arbeitszeit mit rheumatologischen versus nichtrheumatologischen Patienten aufgewendet wird. Insgesamt kann ein Rheumatologe nur durchschnittlich 47,4% seiner Arbeitszeit für die Versorgung von Rheumapatienten aufwenden.2

Aus den Ergebnissen der Umfragen und den Prävalenzzahlen für rheumatische Erkrankungen wurde berechnet, dass pro 100000 erwachsene Einwohner 4,29Rheumatologen notwendig sind, um eine adäquate Versorgung aller Patienten zu gewährleisten. Dieses Ziel scheint erreicht: Derzeit sind in Österreich 300 Rheumatologinnen und Rheumatologen tätig. Allerdings ist jeder Dritte älter als 55, jeder Zehnte älter als 65 Jahre, sodass ein Mangel in der Versorgung für die Zukunft zu befürchten ist, wenn nicht rechtzeitig für Nachwuchs gesorgt wird. Dafür brauche man mehr Ausbildungsstellen und auch mehr wirtschaftliche Anreize durch spezifische rheumatologische Versorgungspositionen im Leistungskatalog, so Puchner.

Nachwuchsförderung durch die ÖGR

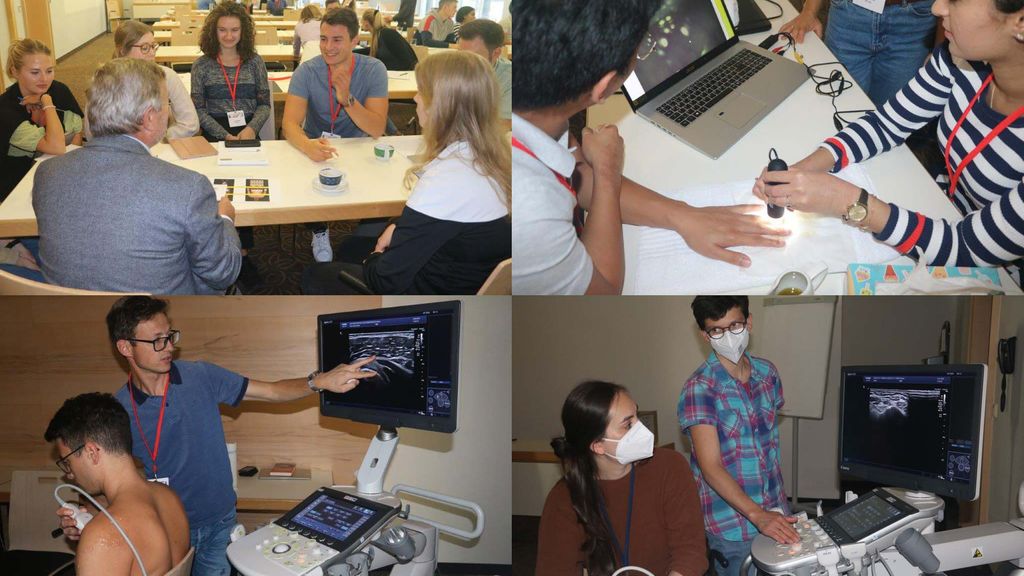

Die Schere zwischen Versorgungsbedarf und -angebot wird allen Prognosen nach schon bald wieder weiter auseinanderklaffen, bestätigt Prof. Dr. Christian Dejaco, Bruneck.3 Um bei jungen Leuten das Interesse für das Fach zu wecken, organisiert die ÖGR alljährlich „Rheuma Summer School“-Tage für Studierende. Dejaco stellte das Projekt vor. „In den universitären Curricula ist die Rheumatologie meist unterrepräsentiert“, meinte er. Mit der Summer School will die ÖGR das Image des Faches steigern und vielleicht den einen oder anderen Teilnehmer für die Schwerpunktausbildung Rheumatologie gewinnen. An 3 Tagen werden in Kleingruppen intensiv Theorie und Praxis der rheumatologischen Tätigkeit vermittelt. Einige Absolventen haben sich bereits für eine Ausbildung zum Rheumatologen entschieden, aber auch die anderen profitieren: „Auch wenn nicht alle Teilnehmer Rheumatologen werden, so ist das Programm doch ein guter Weg für Wissensvermittlung und Kompetenzsteigerung“, meint Dejaco.

In der Summer School der ÖGR können Studierende Theorie und Praxis der rheumatologischen Tätigkeit kennenlernen

Seit 2021 ist die ÖGR Summer School auch Teil des ECONS(Educational Cooperation with National Societies)-Programms der EULAR. Das heißt, die EULAR unterstützt die Summer School und entsendet Referenten und Tutoren, wodurch die Qualität der Fortbildung noch weiter gesteigert werden konnte.

Die Summer School für Studierende ist die erste Stufe des „Karriere-Tracks“ der ÖGR. Die weiteren Steps sind die Summer School für Jungärzt*innen sowie ein Mentoring-Programm, mit dem die ÖGR Interessierte bei ihrer klinischen und wissenschaftlichen Karriere fachlich unterstützt und fördert.

Quelle:

Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabiltation (ÖGR), 3.–5. November 2022, Wien

Literatur:

1 Callhoff J et al.: Reality of care for musculoskeletal diseases at the population level: results of the PROCLAIR collaborative project. Z Rheumatol 2019; 78(suppl 2): 73-9 2 Puchner R et al.: The supply of rheumatology specialist care in real life. Results of a nationwide survey and analysis of supply and needs. Front Med (Lausanne) 2020; 7: 16 3 Battafarano DF et al.: 2015 American College of Rheumatology workforce study: supply and demand projections of adult rheumatology workforce, 2015-2030. Arthritis Care Res (Hoboken) 2018; 70(4): 617-26

Das könnte Sie auch interessieren:

Schwierig zu behandelnde oder therapierefraktäre SpA

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Spondyloarthritis haben sich mit Einführung der Biologika dramatisch verbessert. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Patient:innen in ausreichendem ...

Biologikatherapien in der Schwangerschaft

„Biologika sind in der Schwangerschaft in Ordnung“ – mit dieser klaren Aussage fasste Prof.Dr. Ian Giles, University College London, im Rahmen der RheumaPreg-2025- Konferenz in Wien die ...

Spondyloarthritis: Schäden sind bei frühzeitiger Therapie reversibel

Das alte Konzept der nichtradiografischen axialen Spondyloarthritis und der radiografischen ankylosierenden Spondylitis wird zunehmend verlassen und in der Diagnose axiale ...