Was ist für das ärztliche Gutachten zu beachten?

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auch Demente und Betreute können testier- und geschäftsfähig sein. Ein rechtzeitiges Gutachten kann einer späteren Behauptung der Testierunfähigkeit entgegenwirken.

Keypoints

-

Für die Geschäftsfähigkeit ist die Entscheidungsfähigkeit für eigenes rechtsgeschäftliches Handeln Voraussetzung.

-

Die Testierfähigkeit ist eine Unterart der Geschäftsfähigkeit und Voraussetzung für eine letztwillige Verfügung.

-

Entscheidend sind nicht nur die kognitiven Fähigkeiten, insbesondere die Entscheidungsfähigkeit, sondern auch die volitiven Fähigkeiten, sodass die Freiheit der Willensbildung nicht aufgehoben ist.

-

Der Arzt hat zu prüfen, ob die sterbewillige Person entscheidungsfähig ist und einen freien, selbstbestimmten, nicht aufgrund psychischer Beeinträchtigung gefassten Entschluss gefasst hat.

Die Zahl der Dementen wird sich bis 2050 verdoppeln. Eine Demenzdiagnose bedeutet aber nicht automatisch, dass der Betreffende von wichtigen Lebensentscheidungen wie der Testamentserrichtung ausgeschlossen ist. Die Anzahl der Testamentsanfechtungen hat allerdings auch deutlich zugenommen. Gründe dafür sind u.a., dass die Anzahl Dementer mit mangelnder Testierfähigkeit und die Komplexität moderner Familien, in denen Vermögensdispositionen sensibel und kompliziert sind, ansteigt, sowie die Zunahme von Zweitehen, wodurch Kinder aus der ersten Ehe im Testament ausgeschlossen wurden. Viele fühlen sich unfair und ungerecht behandelt. Rechtzeitig erstellte ärztliche Atteste, die die legistischen, medizinischen und psychiatrischen Gründe für die zu prüfende Testierfähigkeit und mögliche Einflussnahmen objektivieren, sind vor Gericht oft entscheidend.

Jeder zur selbstständigen Ausübung des Berufes berechtigte Arzt ist befugt, ärztliche Zeugnisse auszustellen und Gutachten zu erstellen (§ 2 Abs. 3 ÄrzteG 1998). Dafür sind eine genaue ärztliche Untersuchung und Erhebung aller der im Zeugnis stehenden Fakten notwendig, und der Arzt muss nach bestem Wissen und Gewissen handeln (§ 55 ÄrzteG). Fachärzte müssen sich auf ihr Spezialgebiet beschränken. Praktische Ärzte können sich auf andere Fachbereiche vorwagen, müssen allerdings auch für das Nichtwissen in einer Spezialdisziplin einstehen (§ 1299 ABGB). Im Erwachsenenalter wird die Geschäfts- und Testierfähigkeit nur durch eine krankheitswertige psychische Störung ausgeschlossen, wobei immer die psychopathologischen Merkmale entscheidend sind. Die Kenntnis der Psychopathologie ist somit eine Voraussetzung, die nur von Fachärzten für Psychiatrie oder Neurologie und Psychiatrie erfüllt werden kann. Schwerpunkt des Gutachtens sind nicht die Wiedergabe der Akten oder theoretische Abhandlungen, sondern die abschließende gut begründete Beurteilung.

Worin unterscheiden sich Geschäfts- und Testierfähigkeit?

Die Geschäfts- und die Testierfähigkeit werden vom Gesetzgeber als spezielle Ausprägung der Handlungsfähigkeit nebeneinander gestellt. Im Erwachsenenschutzgesetz wurde die „Geschäftsfähigkeit“ erstmalig gesetzlich definiert. „Die Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer Person, sich durch eigenes Handeln rechtsgeschäftlich zu berechtigen. Sie setzt voraus, dass die Person entscheidungsfähig ist, und wird bei Volljährigen vermutet“ (§ 865 ABGB). Der Gesetzgeber möchte durch den neuen Begriff der Entscheidungsfähigkeit die bisher gültige „Einsichts- und Urteilsfähigkeit“ ersetzen.

Die Entscheidungsfähigkeit hat drei Voraussetzungen: 1. kognitiv, d.h. die Fähigkeit, die Folgen des Handelns zu verstehen, 2. volitiv, d.h. seinen Willen danach zu bestimmen, und 3. die Fähigkeit, sich dementsprechend zu verhalten. Diese Fähigkeit kann durch Wahninhalte oder übermächtige Ängste beeinträchtigt sein. Nach Haller sind die Voraussetzungen für eine Geschäftsunfähigkeit anzunehmen, wenn die persönliche oder situative Orientierung nicht mehr gegeben ist, mittelschwere und schwere, überdauernde kognitive Einschränkungen nachweisbar sind oder wenn neben leichten kognitiven Einschränkungen zusätzlich affektive, halluzinatorische oder paranoide Symptome nachweisbar sind. Die Berufserfahrung eines Notars oder Juristen reicht nicht aus, um die Geschäftsfähigkeit beurteilen zu können, da er nicht über das nötige medizinische Fachwissen verfügt.

Die Testierfähigkeit ist eine Unterart oder ein Sonderfall der Geschäftsfähigkeit. Sie ist die Voraussetzung für eine letztwillige Verfügung. Nach dem Gesetzgeber ist testierfähig, wer die Bedeutung seiner letztwilligen Verfügung versteht und sich entsprechend verhalten kann (§566 ABGB). Geistig gesunde Volljährige sind testierfähig. Auch Personen mit einem Erwachsenenvertreter sind testierfähig, wenn die Voraussetzung der Einsichtsfähigkeit gegeben ist. Das Gericht kann die Testierung vor Gericht oder vor einem Notar anordnen. Da dies höchstpersönliche Geschäfte sind, ist eine Vertretung nicht möglich. An die Testierfähigkeit werden geringere Anforderungen gestellt als an die Geschäftsfähigkeit. Der Rechtsgeber geht davon aus, dass die kognitiven und volitiven (Willens-)Fähigkeiten eines 14-Jährigen vorliegen sollten. Eine geistige Erkrankung schließt die Testierfähigkeit nicht aus. Der Vollbesitz der geistigen Kräfte und die volle Kenntnis der Tragweite der Anordnung sind nicht erforderlich. Auch für betreute Personen gilt die Vermutung der Testierfähigkeit. Wesentlich ist, dass die Freiheit der Willensbildung nicht aufgehoben ist, wie dies z.B. bei Wahnvorstellungen vorkommt.

Der Testator muss bei der Testamentserrichtung oder Aufhebung die Bedeutung seiner letztwilligen Verfügung erfassen. Ihm muss bewusst sein, dass er über die Zukunft seines Vermögens nach dem Tod entscheidet. Er muss wissen, wie der Inhalt aussieht, und er muss die Tragweite der letztwilligen Verfügung und ihre Auswirkungen auf alle Betroffenen klar erkennen und beurteilen können. Ob der Testator die Voraussetzungen dafür erfüllt, ist eine Rechtsfrage. Damit das letztwillige Testament gültig ist, muss neben dem dementsprechenden Erklärungswillen und der vorhandenen Testierfähigkeit die Erklärung höchstpersönlich, bestimmt, ernstlich, frei von Drohung, List und Irrtum sein (§564 f ABGB). Und sie muss nach zwingenden Formvorschriften erfolgen (601jVM §§577 ff ABGB). Die letztwillige Verfügung kann schriftlich, mündlich und schriftlich, mit oder ohne Zeugen, notariell oder gerichtlich erfolgen.

Testierunfähigkeitsprüfung

Die Grundlage der Testierunfähigkeitsprüfung sind medizinische Sachverhalte. Normalerweise liegt Testierfähigkeit vor. Die Beweislast trägt der Kläger. Die nachträgliche Prüfung der Testierunfähigkeit ist komplex und schwierig. Testierunfähigkeit liegt nicht nur bei Demenz vor. Auch paranoide Zustandsbilder und organische Persönlichkeits- und Wesensveränderungen können dazu führen. Diverse Abwehrmechanismen sind gerade bei Demenzpatienten häufig anzutreffen, wodurch die „äußere Fassade“ intakt erscheint und den wahren geistigen Abbau verdeckt. Wesentlich ist, ob der Testamentsinhalt richtig erkannt werden kann. Bei einem Altersparanoid mit Bestehlungswahn ist die Freiheit des Willensentschlusses durch eine pathologische Störung der Motiv- und Willensbildung aufgehoben.

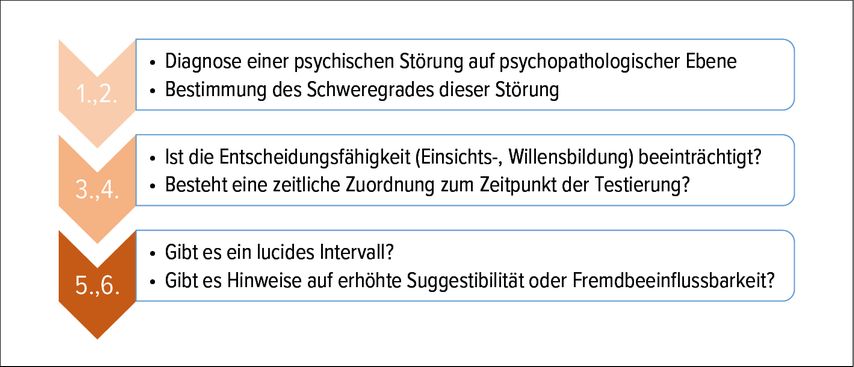

Die Testierfähigkeit wird auf zwei Ebenen beurteilt:

-

Auf diagnostischer Ebene, ob eine psychische Störung zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung vorlag. Bei Vorliegen wird

-

auf symptomatischer Ebene geprüft, ob dadurch psychische Funktionsdefizite vorlagen, die zu diesem Zeitpunkt die freie Willensbestimmung beeinträchtigten.

Wichtig ist nicht, ob der Erblasser dement ist und zu einer Willensäußerung fähig war, sondern ob er seinen Willen frei von krankheitsbedingten Störungen äußern konnte.

Deutliche Gedächtnisstörungen, reduzierter Überblick über entscheidungsrelevante Zusammenhänge, ein gestörter Realitätsbezug, geringe Kritik- und Urteilsfähigkeit und eine störungsbedingte Fremdbeeinflussbarkeit können die Freiheit der Willensbildung exkludieren. Die Überprüfung, inwieweit derartige Störungen die Freiheit der freien Willensbildung beeinträchtigen, ist essenziell. Der Erblasser muss die wesentlichen Inhalte sachlich prüfen und gegeneinander abwiegen können und die Verhältnisse noch überblicken können.

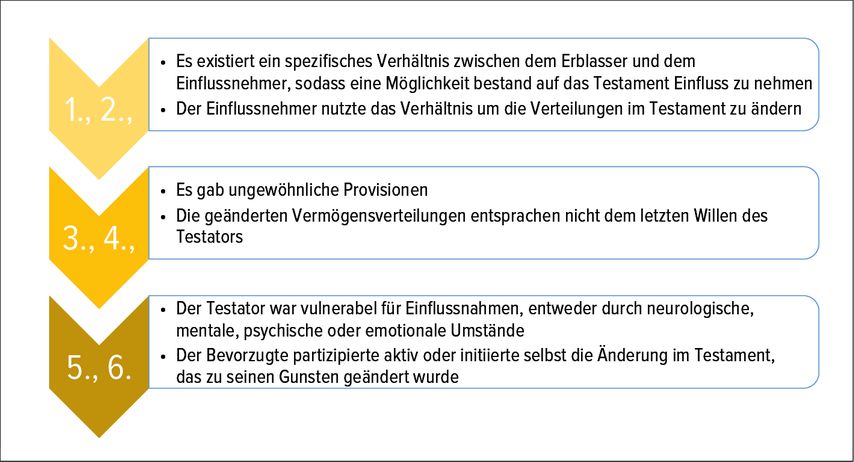

Unangemessene Beeinflussung

Jeder soll nach den Grundsätzen der Privatautonomie seine Rechtsbeziehungen eigenverantwortlich und selbstbestimmt regeln dürfen, frei von widerrechtlichen Beeinflussungen der freien Willensbildung. Bei komplexen Umständen und bei Verdacht einer möglichen unzulässigen Einflussnahme von Dritten sollten die kognitiven Fähigkeiten, v.a. die Entscheidungsfähigkeit genau geprüft werden. Die Schwelle für die Testierfähigkeit wird somit höher angesetzt. Je niedriger die mentale Kapazität ist, umso geringer ist die Schwelle für unangemessene Fremdbeeinflussung und für den Verlust des eigenen freien Willens. Fehlt dem Testator die Fähigkeit zur freien Willensbildung, liegt Testierunfähigkeit vor. Wesentlich ist die Beurteilung, ob der Erblasser durch pathologische Vorstellungen, paranoide Ideen und Empfindungen beherrscht und beeinflusst war und ob innere oder äußere Zwänge vorlagen, die die Selbstbestimmung und Willensfreiheit unterminierten.

Unbedingt beurteilt werden muss die Abhängigkeit von Dritten. Lag eine Abhängigkeit vor? Wurde diese absichtlich erzeugt? Gab es Drohungen oder Drohungen von Liebes-, Pflege-, Betreuungs- und Ernährungsentzug? Diese stellen Willenshindernisse dar, von denen sich der Testator möglicherweise nicht frei machen konnte.

Künftigen Erblassern und Erben mit einem komplexen Hintergrund wie z.B. Kinderreichtum aus mehreren Ehen, beträchtliches Privatvermögen und Geschäftsanteile, … wird unbedingt geraten, einem späteren Vorwand der Testierunfähigkeit durch ein ärztliches Gutachten entgegenzuwirken. Werden später beachtliche Argumente für eine Testierunfähigkeit von übergangenen Erben angeführt, muss das Nachlassgericht den Fall überprüfen. Liegt dann ein gut erstelltes ärztliches Gutachten vor, das die Willensfreiheit und Einsichtsfähigkeit zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung bestätigt, wird zumeist im Sinne des Testators entschieden und ermüdende langjährige Streitigkeiten vor Gericht werden vermieden.

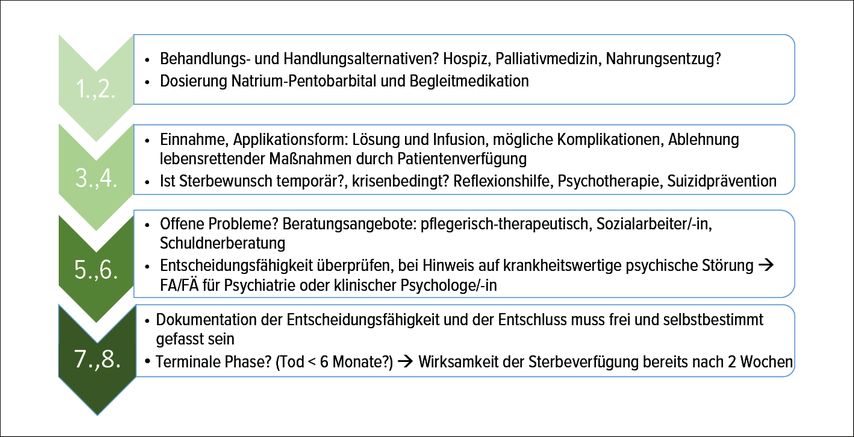

Aufklärungsgespräch nach §7 Sterbeverfügungsgesetz

Wir Ärzt*innen sind die erste Anlaufstelle und haben die wichtige Aufgabe, bestmöglich über alle Gesichtspunkte, Handlungsalternativen und deren Folgen aufzuklären, sodass eine ausreichende Entscheidungsgrundlage erreicht wird. Das ärztliche Aufklärungsgespräch fällt nicht unter den Begriff der Hilfeleistung. Zwei Ärzte, einer mit Palliativausbildung, müssen unabhängig voneinander bestätigen, dass die sterbewillige Person entscheidungsfähig ist, und einen freien und selbstbestimmten, nicht aufgrund psychischer Beeinträchtigung gefassten Entschluss geäußert hat. Eine 12-wöchige Reflexionsphase ist eine sinnvolle Vorgabe zur Überprüfung des Entschlusses.

Abb. 3: Sterbeverfügung – 8 Mindestinhalte des ärztlichen Aufklärungsgesprächs (Rainer M nach BMSGPK 2022)

Eine Sterbeverfügung kann nur von einer Person errichtet werden, die entweder an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit oder an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leidet, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen. Die Krankheit muss einen nicht anders abwendbaren Leidenszustand mit sich bringen. Die Sterbeverfügung muss höchstpersönlich erfolgen. Entscheidungsfähig ist nach §24 ABGB, wer die Bedeutung und die Folgen seines Handelns im jeweiligen Zusammenhang verstehen, seinen Willen danach bestimmen und sich entsprechend verhalten kann. Die natürliche Einsichts-, Urteils- und druckfreie Entscheidungsfähigkeit ist eine Voraussetzung. Somit kommen nur leicht kognitiv Beeinträchtigte (F06.7) oder leichtgradigste Demente infrage. Die persönliche und situative Orientierung muss unbedingt erhalten sein. Die lebensbeendende Maßnahme muss unbedingt von der sterbewilligen Person durchgeführt werden und sie muss bis zuletzt die Herrschaft über den lebensbeendenden Verlauf bewahren.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...