Update Therapie von Angsterkrankungen

Autor:

Prof. Dr. Peter Zwanzger

Ärztlicher Direktor und Chefarzt

Allgemeinpsychiatrie und Psychosomatische Medizin

Vorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung e.V.

Kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München, Wasserburg am Inn

E-Mail: Peter.zwanzger@kbo.de

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen. Epidemiologischen Studien zufolge erkrankt jeder Fünfte einmal in seinem Leben an einer relevanten Angstepisode. Die 12-Monats-Prävalenz von Angsterkrankungen liegt je nach Studie bei 14%.1 Das therapeutische Vorgehen richtet sich entsprechend nationalen und internationalen Leitlinien nach der jeweiligen Diagnose, dem individuellen Schweregrad, aber auch nach den Vorerfahrungen und Präferenzen der Patienten.

Keypoints

-

Aktuellen Leitlinien zufolge sind für die Therapie von Angsterkrankungen insbesondere SSRI und SNRI zugelassen.

-

Bei der generalisierten Angststörung hat zudem das Antikonvulsivum Pregabalin eine Zulassung erhalten.

-

Benzodiazepine sollten nur im Notfall eingesetzt werden.

-

Bei milderen Formen von Angst und depressiver Symptomatik steht mit dem Lavendelölextrakt Silexan auch ein phytopharmakologischer Ansatz zur Verfügung.

-

Psychotherapeutisch gilt die kognitive Verhaltenstherapie als Therapie der ersten Wahl.

Zu den klinisch wichtigsten Erkrankungen gehören die Panikstörung, die generalisierte Angststörung, die soziale Angststörung sowie die spezifische Phobie. Ätiologisch spielen biologische und psychosoziale Einflussfaktoren gleichermaßen eine wichtige Rolle, weshalb sich eine moderne Therapie grundsätzlich multimodal gestaltet und dabei Psychotherapie und Pharmakotherapie miteinbezieht. Psychotherapeutisch ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) das am besten untersuchte und damit evidenzbasierte Verfahren über alle Angststörungen hinweg. Pharmakotherapeutisch haben sich insbesondere moderne Antidepressiva sowie das Antikonvulsivum Pregabalin als wirksam erwiesen und sich über die letzten Jahre bewährt.

Pharmakotherapie

Die Pharmakotherapie stellt eine wichtige Säule in der Therapie der Angsterkrankungen dar. Nicht selten bestehen jedoch bei dieser Diagnose Unsicherheiten auch aufseiten des Arztes, ob und vor allem wann ein pharmakotherapeutisches Vorgehen begonnen werden sollte. Gerade bei mittelgradigen und schweren Angststörungen hat sich jedoch gezeigt, dass ein pharmakotherapeutisches Vorgehen in Kombination mit psychotherapeutischen Verfahren das am erfolgversprechendste Vorgehen ist. Während bei leichten Angststörungen ein therapeutisches Abwarten („watchful waiting“) oder ein isolierter psychotherapeutischer Ansatz gerechtfertigt ist, sollte bei mäßiggradigen oder schweren Angststörungen immer ein pharmakotherapeutischer Ansatz berücksichtigt werden.2

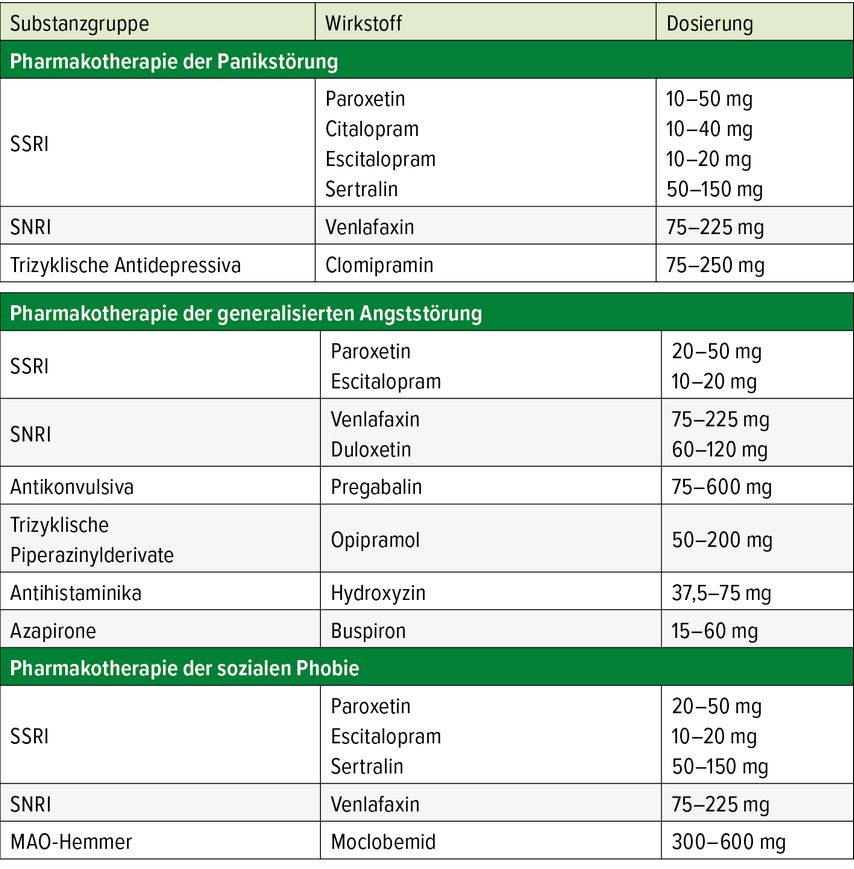

Zur Wirksamkeit der Pharmakotherapie liegen vor allem für die Panikstörung, die generalisierte Angststörung sowie die soziale Angststörung umfangreiche Untersuchungen vor (Tab. 1). Die spezifische Phobie wird ausschließlich verhaltenstherapeutisch behandelt. Für die Panikstörung werden allen voran SSRI bzw. SNRI empfohlen. Ebenso ist – insbesondere bei Therapieresistenz – auch das trizyklische Antidepressivum Clomipramin eine Option. Die Pharmakotherapie der generalisierten Angststörung erfolgt mit SSRI oder SNRI oder dem Antikonvulsivum Pregabalin. Erfahrungen bestehen auch mit dem trizyklischen Piperazinylderivat Opipramol bzw. dem 5HT1a-Agonisten Buspiron, für die soziale Phobie kommen ebenfalls SSRI bzw. SNRI zur Anwendung. Eine Zulassung besteht zudem für den reversiblen MAO-Hemmer Moclobemid.3, 4

Tab. 1: Übersicht über zugelassene Präparate zur Behandlung der Panikstörung, generalisierten Angststörung und sozialen Phobie

Für den klinischen Erfolg entscheidend ist neben der Auswahl des Medikaments und der Berücksichtigung von Wirkungs-/Nebenwirkungsprofilen insbesondere der Modus des Therapiebeginns. Neben einer sorgfältigen Aufklärung sollte gerade bei Angstpatienten eine langsame Aufdosierung erfolgen, um die Gefahr eines Jitteriness-Syndroms zu reduzieren.5 Im Gegensatz zu Benzodiazepinen besteht für den Einsatz von Antidepressiva in der Therapie von Angsterkrankungen kein Abhängigkeitsrisiko.6

Für ängstlich-depressive Syndrome sowie für Angstsyndrome, die nicht den Schweregrad der generalisierten Angststörung erreichen („subthreshold anxiety“) steht mittlerweile auch ein phytopharmakologischer Therapieansatz zur Verfügung. Das Lavendelpräparat Silexan wurde mittlerweile vielfältig untersucht und hat sich sowohl im Hinblick auf Angst, als auch auf depressive Syndrome als wirksam erwiesen und wirkt günstig auf den Schlaf.7,8

Perspektiven und Entwicklungen

Psychopharmakologie

Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Psychopharmakologie umfassen Untersuchungen für Substanzen, die das Glutamatsystem, das Endocannabinoidsystem oder Neuropeptidsysteme modulieren. Hierbei spielen D-Cycloserin, Ketamin, Lanicemin sowie Cannabidiol eine wichtige Rolle. Auf Neuropeptidebene wurden die Substanzen Oxytocin und Neuropeptid Y untersucht. Neben der Panikstörung, der generalisierten Angststörung und der sozialen Phobie wurde in letzter Zeit insbesondere auch die Wirksamkeit bei posttraumatischer Belastungsstörung ins Auge gefasst (zur vollständigen Übersicht siehe Zwanzger et al.; Sartori und Singewald).4, 9

Digitale Therapie/digitale Gesundheitsanwendungen

Perspektivisch interessant sind zudem Ansätze, die sich aus den umfassenden Digitalisierungsbemühungen ergeben. Hierbei spielen u.a. die neuen digitalen Gesundheitsanwendungen (DIGAs) eine wichtige Rolle. Von 24 in Deutschland beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte mittlerweile gelisteten Anwendungen zielen allein 13 auf psychische Erkrankungen ab. Fünf Anwendungen wurden speziell für die Therapie von Angststörungen entwickelt (Tab. 2).

Tab. 2: Übersicht über digitale Gesundheitsanwendungen (DIGAs) für Angsterkrankungen. Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm), Stand 28.10.2021 (PD: Panikstörung; AG: Agoraphobie; SP: soziale Phobie; GAS: generalisierte Angststörung)

Virtuelle Realität

Ein weiteres wichtiges Verfahren stellt die virtuelle Realität dar, mithilfe derer virtuelle Szenarien generiert werden können. Technisch wird die Generierung eines entsprechenden virtuellen Environments in der Regel über eine Projektion mittels Head Mounted Display erreicht (Abb. 1). Innovative Software ermöglicht die Generierung jedwedes Szenarios. Vorteil dieser Technik ist dabei die fast vollständige Abschirmung von Außenreizen und die Möglichkeit, sich in der virtuellen Welt selbst und damit interaktiv zu bewegen. Somit kann für den Patienten ein niederschwelliger Zugang zu Expositionsbehandlungen erreicht werden.

Zahlreiche Studien haben die Wirksamkeit der VR-Exposition bei Angsterkrankungen untersucht (Abb. 1). Randomisierte, kontrollierte Studien liegen insbesondere für die Erkrankungen Flug-, Spinnen- und Höhenphobie vor. Auch Patienten mit Panikstörung und sozialer Angststörung wurden untersucht. Auswertungen von Metaanalysen zufolge sind die Effektstärken im Vergleich zur Warteliste groß und legen keinen signifikanten Unterschied zu einer In-vivo-Behandlung nahe.10 Die Wirksamkeit der VRET gilt für spezifische Phobien bereits als empirisch nachgewiesen.11

Zusammenfassung

Nationalen wie internationalen Leitlinien zufolge gehören Psychopharmakotherapie sowie kognitive Verhaltenstherapie zu den Therapieansätzen der ersten Wahl. Obwohl mit den etablierten Substanzen gute und effektive Substanzen verfügbar sind, sprechen nach wie vor bis zu 30% der Patienten nicht oder nicht ausreichend auf eine Therapie an. Demzufolge sind Forschungsbemühungen zur Entwicklung neuer Therapiestrategien weiterhin notwendig. Basierend auf einem besseren Verständnis der komplexen, den Angsterkrankungen zugrunde liegenden neurobiologischen Mechanismen befindet sich derzeit eine Vielzahl von Substanzen in der klinischen Prüfung. Daneben könnten die Entwicklungen im Feld der digitalen Interventionen zukünftig eine wertvolle Ergänzung im Praxisalltag darstellen.

Literatur:

1 Wittchen HU et al.: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011; 21: 655-79 2 Craske MG, Stein MB: Anxiety. Lancet 2016; 17: 3048-59 3 Zwanzger P: Pharmakotherapie bei Angsterkrankungen. Fortschr Neurol Psychiatr 2016; 84: 30-314 4 Zwanzger P et al.: Pharmakotherapie von Angsterkrankungen – leitliniengerechte Therapie und Neuentwicklungen. Nervenarzt 2021; 92: 433-40 5 Näslund J et al.: Incidence of early anxiety aggravation in trials of selective serotonin reuptake inhibitors in depression. Acta Psychiatr Scand 2017; 136: 343-51 6 Zwanzger P: Pharmakotherapie. In: Zwanzger P (Hrsg.): Angst – Medizin. Psychologie. Gesellschaft. MVV, Berlin 2019, 185-196 7 Kasper S et al.: Silexan, an orally administered lavandula oil preparation, is effective in the treatment of ‚subsyndromal‘ anxiety disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int Clin Psychopharmacol 2010; 25: 277-87 8 Kasper S et al.: Efficacy of orally administered Silexan in patients with anxiety-related restlessness and disturbed sleep - a randomized, placebo-controlled trial. Eur Neuropsychopharmacol 2015; 25: 1960-7 9 Sartori SB, Singewald N: Novel pharmacological targets in drug development for the treatment of anxiety and anxiety-related disorders. Pharmacol Ther 2019; 204: 107402 10 Diemer J, Zwanzger P: Die Entwicklung virtueller Realität als Expositionsverfahren. Nervenarzt 2019; 90: 715-23 11 Bandelow B et al.: S3-Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen, 2021. http://www.awmf.org/leitlinien.html

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Aktuelle Themen aus der psychiatrischen Forschung und Therapie

Am 6. und 7. November 2025 fand die 27. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie (ÖGPB) statt. Im Festsaal der Universität ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...

%20f%C3%BCr%20Angsterkrankungen..jpg)