Psychobiologie von Bindung und Trauma Teil 1: Grundaspekte

Autor*innen:

em. Univ.-Prof. DDr. Dipl.-Psych. Hans-Peter Kapfhammer

PD Dr. Theresa Lahousen

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Medizinische Universität Graz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bindung stellt ein evolutionäres Prinzip mit großem Überlebensvorteil für die soziale Gruppe dar. Es bedeutet in der individuellen Entwicklung des Menschen ein primäres Motivationssystem, das die anfänglichen Beziehungen zwischen Mutter und Kind, insbesondere die Prozesse der affektiven Einstimmung und der Affektregulation, psychobiologisch steuert. Der Kontext dieser frühen psychosozialen Lernerfahrungen wird in enger Interaktion mit genetischer Ausstattung und epigenetischer Prägung zur entscheidenden Basis für die Reifung des kindlichen Gehirns. Er legt den Grundstein für die weitere affektive, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes. Das aus den frühen Interaktionen in der Mutter-Kind-Dyade gewonnene Bindungsmuster schafft eine lebenslang unbewusst wirksame Matrix für künftige Beziehungen.

Die Frage nach dem motivationalen Ursprung sozialer Beziehungen wurde von den Vertretern der frühen Psychoanalyse wie folgt beantwortet: Es sind primäre körperliche und sinnliche Bedürfnisse (Hunger, Sexualität), deren Befriedigung oder aber Frustration zur Kontaktaufnahme mit der Mutter führen. Bindung ist in dieser Sicht ein erlerntes „sekundäres Motivationssystem“. Dieser theoretischen Überzeugung trat der Psychoanalytiker und Psychiater John Bowlby (1907–1990) entschieden entgegen. Gestützt auf zahlreiche empirische Beobachtungen formulierte er als Gegenposition: Der Hunger nach der Liebe und Gegenwart der Mutter ist so groß wie der Hunger nach Essen. Bindung ist ein „primäres Motivationssystem“ mit eigenen Funktionsmechanismen. Bindung stellt eine Schnittstelle zu grundlegenden anderen Motivationssystemen dar. Er betonte einen engen Zusammenhang zwischen der Qualität der mütterlichen Fürsorge und der seelischen Gesundheit im späteren Leben. Erkenntnisse der frühen Ethologie stützten Bowlbys Ansichten. So hatte Konrad Lorenz (1903–1989) sehr eindrücklich nachgewiesen, dass beispielsweise Entenküken zu einer Mutterfigur eine prägende Bindung aufbauen, selbst wenn sie von ihr nicht gefüttert werden. Die aufregenden Experimente von Harry Harlow (1905–1981) an Rhesus-Äffchen belegten eindeutig, dass das Stillen des Hungers wichtig ist, die Befriedigung von Kontaktbedürfnissen aber noch wichtiger ist. Harlow fand auch, dass eine prolongierte Trennung von der Mutter, gar ein isoliertes Aufwachsen zu massiven sozialen Kontaktstörungen führt. Er demonstrierte, dass neben der Beziehung zur Mutter auch andere Sozialkontakte, z.B. mit gleichaltrigen Spielgefährten, von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung sind.

Nach Bowlby (1988) bleiben diese frühen Bindungserfahrungen lebenslang als unbewusste „innere Arbeitsmodelle“ verfügbar. Sie bilden gleichsam eine allgemeine affektive und kognitive Matrix für spätere Beziehungsmuster. Mit seinen klinisch und theoretisch gewonnenen Erkenntnissen begründete Bowlby eine eigenständige fruchtbare Tradition der sogenannten Bindungsforschung.

Empirische Messung der Bindungsqualität in der Entwicklungspsychologie

Ein früher empirischer Forschungsansatz wurde von der engen Mitarbeiterin Bowlbys Mary Ainsworth (1913–1999) initiiert. Sie entwickelte eine verbreitete psychologische Methode zur Beurteilung der Bindungsqualität von Kindern im Alter von 1 bis 2 Jahren. Das methodische Prinzip basiert hierbei auf drei Schlüsselmerkmalen einer Bindungsbeziehung:

-

Suche nach Nähe zur Bezugsperson

-

Effekt der „sicheren Basis“ und

-

Protest gegen die Trennung von der Bezugsperson.

Ihr Paradigma von „Trennung und Wiedervereinigung“ beinhaltet eine typische Untersuchungssituation: Mutter und Kind befinden sich in einem Zimmer, das viele Spielmöglichkeiten bietet. Es ist auch eine fremde Person, in der Regel die untersuchende Person, anwesend. Das Kind erkundet das Zimmer, befasst sich mit den Spielsachen. Es nimmt auch Kontakt zur fremden Person auf. Die Mutter sitzt daneben, liest etwa eine Zeitung, reagiert aber auf ihr Kind, wenn von diesem die Initiative ausgeht. Dann verlässt die Mutter den Raum. Die nach dieser Trennung einsetzenden emotionalen und behavioralen Reaktionen des Kindes stehen im Zentrum des Forschungsinteresses genauso wie jene nach der Rückkehr der Mutter in das Zimmer. Die Bindungstheorie postuliert, dass 12- bis 20-monatige Kinder eine sichere, speziell auf die Mutter bezogene Bindung als normatives Entwicklungsziel erreicht haben sollten. Eine auch nur passagere Trennung von der Mutter stellt für sie in diesem Entwicklungsabschnitt einen großen seelischen Schmerz mit bedeutsamen affektiven und Verhaltenskonsequenzen dar. Ainsworth (1989) konnte in vielfältigen Untersuchungen nachweisen:

-

Kinder mit einer „sicheren Bindung“ reagieren mit großem emotionalem Protest auf das Weggehen ihrer Mutter. Sie weinen, sie stellen ihr Spielverhalten ein und fühlen sich in der Gegenwart der fremden Person unbehaglich. Die Rückkehr der Mutter begrüßen sie mit großer Freude, suchen die körperliche Nähe zu ihr, beruhigen sich aber rasch und nehmen ihr früheres Spielverhalten wieder auf.

-

Kinder mit einer „ängstlich-vermeidenden Bindung“ protestieren nicht, wenn die Mutter den Raum verlässt. Sie fahren in ihrem Spiel fort und gehen vertraut mit der fremden Person um. Sie scheinen sich emotional nicht unbehaglich zu fühlen oder ängstlich zu sein. Sie nehmen die Rückkehr der Mutter kaum wahr und wenden sich ab, wenn sich die Mutter auf sie zubewegen möchte. Ihrer scheinbaren Autonomie auf Verhaltensebene liegt aber während der Gesamtszene eine bedeutsame innerkörperliche Stresssituation zugrunde. Das gezeigte Verhalten stellt keine reife Entwicklungsprogression dar. Vielmehr müssen sie ihre innere Aufmerksamkeit vom Trennungserlebnis abwehrbedingt abziehen und den hiermit korrelierten seelischen Schmerz verleugnen.

-

Kinder mit einer „ängstlich-ambivalenten Bindung“ reagieren ähnlich wie die sicher gebundenen Kinder mit großem emotionalem Distress, wenn die Mutter aus dem Raum geht. Bei Rückkehr suchen sie eine starke körperliche Nähe zur Mutter. Es fällt bei ihnen aber ein rascher Wechsel zwischen Klammern und Kontaktabwehr auf. Ihr übertriebenes Bindungsverhalten scheint eine prekär erlebte Beziehungssicherheit zur Mutter kontrollieren zu wollen.

-

Kinder mit einer „desorganisiert-desorientierten Bindung“ zeigen ganz offenkundig kein konsistentes emotionales und Verhaltensmanagement im Umgang mit der Trennungs- und Wiedervereinigungssituation. Bei der Trennung sind sie verwirrt, werfen sich schreiend zu Boden und sind untröstlich. Kehrt die Mutter zurück, dann aktivieren sie häufig gleichzeitig Annäherungs- und Vermeidungstendenzen. Es imponieren zahlreiche idiosynkratische Verhaltensreaktionen wie Erstarren, Verstummen oder psychomotorische Stereotypien.

Diesen unterschiedlichen frühkindlichen Bindungsstilen liegt jeweils eine empirisch begründbare frühe Beziehungsgeschichte zwischen Mutter und Kind zugrunde und sie erlaubt auch eine Konstruktion künftiger dominanter Bindungserwartungen.

In einer Forschungsperspektive kann heute gelten, dass die große Mehrheit der unter durchschnittlichen Sozialisationsbedingungen aufwachsenden Kinder eine tragfähige Bindungssicherheit ausbildet. Bindungssicherheit entsteht mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, wenn Eltern auf die kindlichen Bedürfnisse sensibel und konsistent reagieren. Bindungssicherheit stellt eine entscheidende Basis für die weitere emotionale, kognitive und soziale Entwicklung des heranwachsenden Kindes dar. Frühe Traumatisierungen behindern maßgeblich den Bindungsprozess, doch alle Kinder, auch jene mit schlimmen Erfahrungen von Missbrauch und Vernachlässigung, suchen Bindung und entwickeln je typische Bindungsmuster (Allen 2013).

Das Prinzip „Bindung“ in evolutionärer Perspektive

Auf den großen russisch-amerikanischen Genetiker, Zoologen und Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky (1900-1975) geht der Ausspruch zurück: „Nothing in biology makes sense except in the light of evolution“ (1973). So stellt sich auch die Frage nach den evolutionären Wurzeln von Bindung, nach ihrer Verankerung in etablierten Mustern der Anpassung und den Mechanismen ihrer Umsetzung.

In einer evolutionären Perspektive lassen sich für ein adaptives Verhalten vier Hauptkomponenten identifizieren:

-

Aufrechterhaltung der organismischen Homöostase,

-

Erwerb und Erhalt von Energie,

-

Schadensvermeidung und

-

Reproduktion.

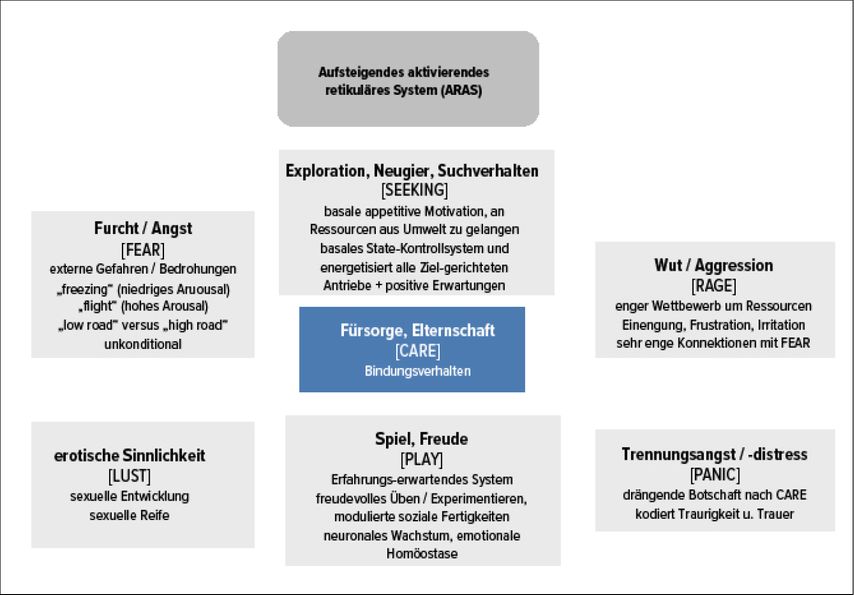

Dieses evolutionäre Programm verweist auf primäre Motivationssysteme, die emotionale Reaktionsweisen mit distinkten Handlungstendenzen und korrelierten affektiven Erlebnisqualitäten verknüpfen. Sie sind wiederum verankert in der phylogenetischen Organisation des Gehirns. Diese Organisationsform berücksichtigt einerseits exklusive interne Appetenzen und andererseits hochprägnante externe Stimuli mit belohnender oder aber Gefahren signalisierender Qualität (Panksepp 2011) (Abb.1).

Eine genetisch verankerte rasche Handlungsbereitschaft bei zunächst nur geringer Informationsverarbeitung wird in vielfältigen Lernprozessen sukzessive abgelöst von komplexeren Prozessen der Entscheidung, Planung, Exekution und Kontrolle. Diese Entwicklungsschritte entfalten sich nicht nur entsprechend endogenen Reifungsprogrammen, sondern verweisen stets auf entscheidende soziale Beziehungskontexte. Zuvorderst orchestrieren sie die Fürsorge von Eltern für ihre Kinder. Die affektiven Hauptstrukturen sind auf bestimmte adaptive Ziele gerichtet. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf bedeutsame Reize, initiieren automatische Reaktionen auf schädliche Reize durch Abwendung, ermöglichen ein Wiedererkennen enttäuschender Objekte, helfen diskrepante Informationen zu vermeiden; vor allem aber sichern sie einen überlebensnotwendigen Kontakt zur Mutter. Im Laufe der frühen ontogenetischen Entwicklung werden entsprechend dem phylogenetischen Bauplan sukzessive die einzelnen Regulationsprinzipien für affektives Arousal, emotionales Verstehen und emotionales Verhalten in fortlaufenden Interaktionen mit primären Beziehungspersonen, den Eltern, insbesondere der Mutter, erworben und allmählich in eine subjektive Kompetenz übergeführt (Decety 2010; Gonzales-Liencres et al. 2013).

Die wahrscheinlichen evolutionären Vorteile des Prinzips „Bindung“ bzw. „Eusozialität“

Eine anthropologische Hypothese im Lichte der Evolution lautet (Esposito et al. 2017): In der Entwicklung der Hominiden zum Homo sapiens haben größere Gruppen schließlich entscheidende Überlebensvorteile erlangt. Größere Gehirnvolumina waren aber nötig, um komplexere soziale Informationen verarbeiten zu können. Komplexere Gehirne setzen wiederum längere Zeiten für die Individualentwicklung voraus, v.a. auch noch postnatal. Hieraus resultieren längere Zeiten der kindlichen Abhängigkeit. Längere Zeiten der Abhängigkeit verlangen eine höhere Aufmerksamkeit und intensivere Betreuung durch die Eltern, eine Spezialisierung der kindlichen Fürsorge und auch unterstützende soziale Strukturen. Mit dem Anwachsen der sozialen Gruppen sind einfache soziale Handlungen, Gesten und Lautäußerungen für eine soziale Verständigung nicht mehr ausreichend. Die Entwicklung von Sprache wird so induziert. Komplexere soziale Strukturen wiederum stoßen die Entwicklung von komplexeren Kommunikationssystemen an. Es entsteht letztlich Sprache in mündlicher und schriftlicher Form.

Die evolutionären Pfade in der Entwicklung des Prinzips „Bindung“

Die molekulargenetische Forschung hat zahlreiche Befunde ermittelt, die es erlauben, einige Pfade in der evolutionären Entwicklung des Prinzips „Bindung“ nachzuvollziehen. Ein hormonelles System, das auf das Engste mit „prosozialen“ Effekten vergesellschaftet ist, ist das Oxytocin-System. Es kann überraschenderweise in seinen Vorstufen bis auf die Ebene der frühen Metazoen, die im Unterschied zu primitiven Protozoen als vielzellige Lebewesen schon erste Anzeichen differenzierter und spezialisierter Zellen aufweisen, zurückverfolgt werden. Sie weisen in zahlreichen evolutionären Transformationen über Millionen von Jahren Fortentwicklungen über die Stufen der Vertebraten und der Säugetiere hin zu den Hominiden und schließlich zum Homo sapiens auf. Diese evolutionären Schritte lassen sich über die Entwicklungsreihen von Vorläuferzellen, von Vorläuferpeptiden wie auch von Vorläuferrezeptoren markieren (Grinevich et al. 2016).

Das über Oxytocin zentral vermittelte Bindungssystem erzielt im Laufe der Evolution durch die Ankoppelung an das Belohnungssystem einen entscheidenden Fortschritt. Bindung und Liebe, aber auch die ihr zugrunde liegende Bindungsarbeit in der elterlichen Fürsorge für das heranwachsende Baby beinhalten fortan einen im hohen Maße belohnenden Charakter. Interessant ist, dass im Laufe dieser speziellen Entwicklung jeweils differenzielle sensorische Informationen diese Assoziation von Bindungs- und Belohnungssystem regulieren. So wird das Bindungssystem etwa bei Vögeln entscheidend durch akustische Signale aktiviert, bei Nagetieren vorrangig durch Geruchsreize. Ab der Säugetierreihe und in besonders prominenter Form beim Menschen erfolgt diese Aktivierung vorrangig über visuelle Reize (Grinevich et al. 2016).

Die neuroanatomischen Hauptpfade der komplexen Wirkung von Oxytocin

Der Anblick des Gesichtes ihres Babys führt bei der Mutter zu einer Freisetzung von Oxytocin und Vasopressin aus den parvozellulären Neuronen, den magnozellulären Neuronen und den Ncl. supraoptici des Hypothalamus. Oxytocin und Vasopressin gelangen an unterschiedliche Zentren des Gehirns wie an den vorderen Hypophysenlappen, die Amygdala und den Hirnstamm (Baribeau u. Anagnostou 2015). Gleichzeitig vollzieht sich in einem komplexen Wechselspiel, an dem unterschiedliche, u.a. opidoiderge und dopaminerge Neurotransmitter beteiligt sind, eine Mitaktivierung des Belohnungssystems (Ncl. accumbens; Area tegmentalis ventralis; ventrales Striatum) (Rilling u. Young 2014; Johnson u. Young 2015).

Oxytocin und Vasopressin liegen auf sehr benachbarten Genabschnitten und unterscheiden sich in ihrer Basenkodierung nur durch zwei Aminosäuren. Die allgemeinen Effekte von Oxytocin und Vasopressin sind vielfältig. Sie fördern sowohl das affiliative Fürsorgeverhalten als auch eine aggressive Verteidigungsbereitschaft bei äußeren Gefahren gegen die Bindungssituation. Oxytocin kann auch zu Angst-ähnlichen Reaktionen führen, die die Energiehomöostase aufrechterhalten helfen und die Schmerzwahrnehmung modulieren. Diese komplexen Funktionen werden neben Oxytocin und Vasopressin in einer abgestimmten Orchestrierung von Opioiden, Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und Glukokortikoiden der HPA-Achse vermittelt (Miller u. Caldwell 2015).

Die allgemeinen Effekte von Oxytocin für die Errichtung enger zwischenmenschlicher Kontakte

In einem speziellen Fokus auf die Paarbindung fördert Oxytocin auf neurobiologischer Ebene zunächst ganz allgemein soziales Kontaktverhalten. Das initial bei einer sozialen Interaktion in der Area tegmentalis ventralis freigesetzte Dopamin bestimmt das Ausmaß der Attraktivität dieses Kontaktes („wanting“). Eine hierüber erfolgende Aktivierung von DA2-Rezeptoren im Nucleus accumbens führt zur Freisetzung von Opioiden, die im ventralen Striatum und im präfrontalen Kortex (PFC) bewirken, dass dieser Kontakt positiv und belohnend erlebt wird („liking“). Eine Hochregulierung von DA1-Rezeptoren hingegen ist entscheidend für die Aufrechtererhaltung eines solchen Kontakts („social bonding“). Oxytocin vermittelt zusammen mit Vasopression ein selektives Bonding, das auch eine erhöhte Aggressionsbereitschaft gegen fremde Sexualpartner mit einschließt. Mit einer Bindung an einen Partner entstehen sowohl ein allgemeiner sozialer Stresspuffer als auch ein spezieller Partnerschutz. Gleichzeitig tritt ein heftiger negativer emotionaler Stress auf, wenn die Partner sich vorübergehend oder ganz trennen. Trennungsschmerz, Sehnsucht und Trauer können resultieren. Für diese komplexe soziale Verhaltensregulation hat sich auf neurobiologischer Ebene eine einzigartige Organisation von Oxytocin-Rezeptor, Arginin-Vasopressin-Rezeptor 1a und DA1- und DA2-Rezeptor in stimmigem Verhältnis zueinander evolutionär etabliert (Johnson u. Young 2015).

Psychobiologie der frühen Bindung

Mutter und Embryo stellen sich unter dem dominanten Einfluss von Oxytocin ab dem 2./3. Trimenon zunehmend aufeinander ein („attunement“). Mit dem Abfall des Progesterons vor der Geburt wird Oxytocin verstärkt freigesetzt und löst die Wehenaktivität aus. Gleichzeitig lindert Oxytocin die Schmerzen während des Geburtsvorgangs. Nach der Entbindung fördert das Saugen des Babys an der mütterlichen Brust die Sekretion sowohl von Prolactin als auch von Oxytocin. Das Stillen vermittelt eine harmonische, höchst befriedigende und stressreduzierende Kommunikation zwischen Baby und Mutter. Oxytocin trägt entscheidend zur Entwicklung eines Gefühls von Sicherheit und sozialer Verbundenheit bei; es fördert die selektive Aufmerksamkeit der Mutter; es vermittelt Kontakt, Nähe, Wärme, Liebe bei Mutter und Kind. Oxytocin ist eher mit einer passiven, Vasopressin eher mit einer aktiven Copingform assoziiert. Oxytocin zeigt ferner auch bedeutsame antiinflammatorische und antioxidative Effekte. Und Oxytocin begleitet auch die weiteren Schritte der Gehirnreifung beim Baby. Hierüber angestoßene GABAerge Funktionen fördern eine Synchronisierung in Kortex und Hippocampus und organisieren somit soziales Lernen. Es ist eine empirisch gesicherte Erkenntnis, dass die Entwicklung des frühkindlichen Gehirns unter dem entscheidenden Einfluss von sozialen Erfahrungen in einer engen Interaktion mit genetischen Programmen und initiierten epigenetischen Prozessen erfolgt (Carter u. Porges 2013; McCall u. Singer 2012; MacKinnon et al. 2014).

In zahlreichen tierexperimentellen Studien hat Michael Meaney (2010) einen faszinierenden Einblick in die hohe Komplexität dieser frühen Mutter-Kind-Dyade und ihrer Konsequenzen für die kindliche Gehirnreifung gegeben: Gene organisieren das Gehirn und triggern sensitive Phasen. Aktuelle soziale Erfahrungen orchestrieren die genetische Transkription in fortlaufender adaptiver Anpassung der neuralen Systeme. Es ist aber die spezifische Qualität dieser frühen sozialen Beziehungserfahrungen, die entscheidende epigenetische Mechanismen aktiviert und hierdurch sehr spezifisch die genetische Expression insbesondere durch DNS-Methylierungen oder Veränderungen in der Struktur des Chromatins modifiziert. Auf diesem Wege werden nicht nur Wachstum und Plastizität der neuronalen Organisation des kindlichen Gehirns gesteuert. Es wird hierdurch auch die künftige Stressreagibilität vor allem über die Modulation der HPA-Aktivität langfristig programmiert. In einer direkten Transmission von der Mutter auf ihre Tochter wird selbst deren künftiges mütterliches Verhalten über Wachstum und Aktivierung der medialen optischen Area und die Regulation von Oxytocin- und Östrogenrezeptoren schon vorgeprägt.

Mit diesen und zahlreichen weiteren neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen wird verdeutlicht, dass frühes Bindungsverhalten zwischen Mutter und Baby, dass „primäre Mütterlichkeit“ (Winnicott 1956) die entscheidende zwischenmenschliche und soziale Matrix für die Gehirnentwicklung des Kindes darstellt und hierdurch ein Fundament für sein künftiges Potenzial für seelische und körperliche Gesundheit oder aber für mannigfaltige psychische und somatische Krankheitsrisiken legt. Dies findet heute sein unmittelbares neurobiologisches Korrelat in der Entwicklung der beziehungsorientierten und sozialen Gehirnreifung (Schore 2009; Porges 2011; Cozolino 2012).

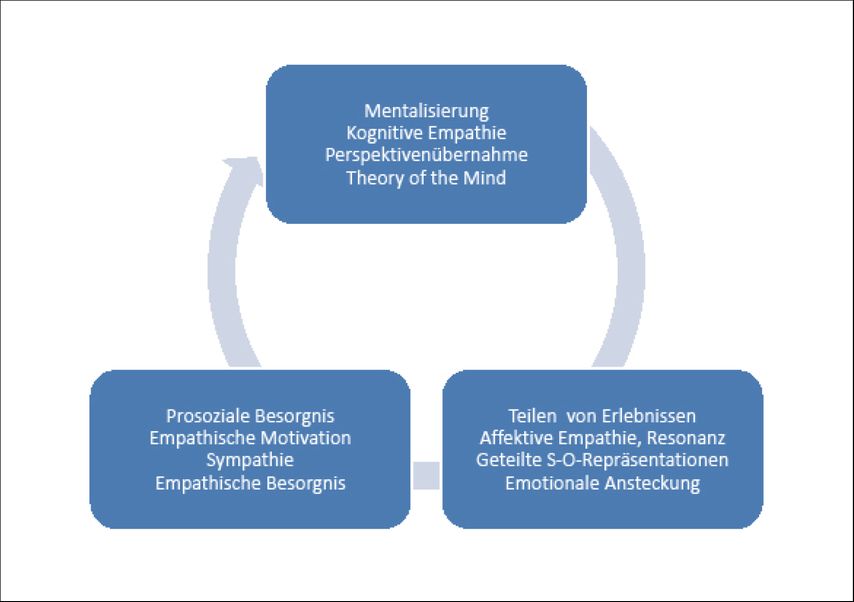

Voraussetzungen für eine affektive Einstimmung und Affektregulation im Bindungssystem

In einer evolutionären Perspektive ist es von grundlegender Relevanz, verstehen zu können, was andere Mitglieder derselben sozialen Gruppe denken und fühlen, mit ihnen affektive Zustände zu kommunizieren und zu teilen, Vorhersagen über Handlungsintentionen anderer Personen zu treffen und mögliche Motive ihrer Handlungen zu begreifen sowie allgemein auch prosoziales Handeln zu zeigen. Der globale Begriff „Empathie“ verweist hierbei auf mehrere Fähigkeiten, die ähnliche, jedoch unterschiedlich strukturierte Funktionen abbilden. Diese sind eng mit den diversen Formen affektiven Wahrnehmens, Erlebens, Verstehens und Kommunizierens verbunden. Sie vermitteln in einer hierarchischen Organisation die Basis für sozioaffektives Handeln (Abb.2). All diese Aspekte der Regulation affektiven Lebens in Beziehungen haben auch eine Verankerung in differenziellen neuronalen Systemen des Gehirns (Kapfhammer 2013):

-

Affektive Empathie betrifft phylogenetisch ältere Teile des Gehirns und beruht zunächst auf einer affektiven Ansteckung, die wesentlich über eine Aktivierung von Spiegelneuronen zustande kommt. Spiegelneuronen wurden zunächst bei Affen in der supplementären motorischen Area entdeckt. Sie feuerten immer dann spezifisch, wenn Affen motorische Aktionen von Artgenossen in der Umgebung beobachteten. Dieser neuronale Mechanismus deutet auf ein evolutionäres Erbe hin, das zumindest in der Reihe der Primaten ein interaktives Handlungsverständnis repräsentiert (Rizzolatti et al. 1996). Beim Menschen ist dieses System sehr viel komplexer angelegt (Cattaneo u. Rizzolatti 2009). Es erlaubt die Repräsentation eines Gefühlszustands einer anderen Person, der durch eine körperinterne Simulation gemeinsam geteilt werden kann (Gallese u. Sinigaglia 2008). In einem neuronalen Netz sind der inferiore Teil des parietalen Lobulus, der posteriore superiore Temporalsulcus, der prämotorische Kortex und insbesondere der anteriore Teil der Insel sowie der anteriore und mittlere Abschnitt des zingulären Kortex (ACC, MCC) für diese Leistung funktionell zusammengeschaltet. Die beiden letzteren Strukturen nehmen eine Sonderstellung ein. Der insuläre Kortex ist verantwortlich für die Repräsentation und Integration interner viszeraler und emotionaler Zustände (Craig 2003). Die Insel bildet globale Gefühlszustände ab, beinhaltet Unsicherheitsinformationen und Risikopräferenzen und vermittelt auch ein Selbst-Bewusstwerden. Sie hat sowohl zum präfrontalen und zingulären Kortex als auch zum Temporallappen, zum limbischen System, zum Thalamus, zu den Basalganglien und zum Hirnstamm wichtige Verbindungen. Ihre Informationen werden über den anterioren Teil im ACC rerepräsentiert und beeinflussen hier getroffene Entscheidungen und Handlungen grundlegend. Für das Einfühlen in das Schmerzerleben einer anderen Person scheinen vor allem die dorsalen Anteile des ACC und die anterioren Anteile des mittleren zingulären Kortex bedeutungsvoll zu sein (Bernhard u. Singer 2012; Gonzales-Liencres et al. 2013).

-

Kognitive Empathie wird wiederum in einem anderen distinkten neuronalen Netzwerk vermittelt, das den ventromedialen präfrontalen Kortex, den Temporalpol, den posterioren Anteil des zingulären Kortex, den Precuneus sowie die temporoparietale Verbindung funktionell zusammenschließt. Dieses System gestattet komplexere kognitive Operationen, etwa sich ein Urteil darüber zu bilden, was eine andere Person in einer definierten Situation denkt, fühlt und intendiert und was die Gründe hierfür sein könnten (Zaki u. Ochsner 2012).

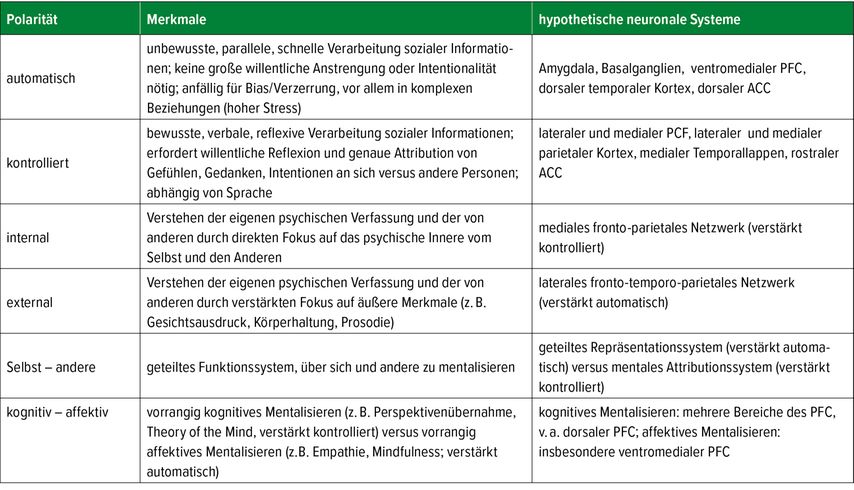

Sehr eng verwandt mit diesen unterschiedlichen basalen und auch höher strukturierten Ebenen des Empathiekonzeptes ist das Konzept der Mentalisierung, wie es von der Forschergruppe um Peter Fonagy in den letzten Jahrzehnten so fruchtbar in die psychoanalytische und soziokognitive Entwicklungspsychologie, in die Erforschung von Traumafolgestörungen und in klinisch-therapeutische Ansätze für diverse Psychopathologien eingebracht worden ist. Auch das Mentalisierungskonzept beinhaltet verschiedene Dimensionen. Diese sind in den Polaritäten eines automatischen, sehr wahrscheinlich evolutionär verankerten im Gegensatz zu einem kontrollierten, stark in sozialen und interaktiven Lernerfahrungen begründeten Modus, einer vorrangig externalen im Gegensatz zur vorrangig internalen Orientierung, eines auf das Selbst versus auf wichtige andere gerichteten Fokus, einer vorrangig affektiven im Gegensatz zu einer vorrangig kognitiven Mentalisierung organisiert. Diese Dimensionen sind nicht je für sich isoliert zu verstehen. Sie sind vor dem Hintergrund relativ ungestörter Entwicklungsbedingungen hierarchisch aufeinander abgestimmt und werden je nach den Erfordernissen in normalen Alltagssituationen flexibel eingesetzt. Diese Dimensionen können aber unter speziellen Bedingungen funktionell dissoziieren. Auch diesen Dimensionen lassen sich differenzielle neuronale Funktionssysteme zuordnen (Fonagy u. Luyten 2015). Es überrascht nicht, dass sich die neuronalen Systeme der Mentalisierung im Wesentlichen mit jenen der Empathie überschneiden (Tab. 1).

Tab. 1: Dimensionen der Mentalisierung – charakteristische Unterscheidungsmerkmale, hypothetische neuronale Netzwerke (nach: Fonagy u. Luyten 2015)

Die Prozesse des Bindungssystems zwischen Baby und Mutter verweisen auf eine komplexe interaktive Organisation von Affekteinstimmung und Affektregulation, die sich in ihren ersten Anfängen auf evolutionär verankerte Mechanismen stützen kann:

-

Primäraffekte stehen dem Säugling für die Auseinandersetzung mit „allgemeinen Situationen“ prompt und automatisch zur Verfügung. Diese adaptive Funktion der Primäraffekte schafft aber das Problem einer „individuellen Realität“, die nicht notwendigerweise immer mit den spezifischen Gegebenheiten einer bestimmten Situation übereinstimmt, d.h., das System der Primäraffekte muss in der weiteren Entwicklung durch ein korrigierendes System stimmiger Wahrnehmungen und Kognitionen relativiert werden.

-

Primäraffekte stellen stets diskrete Botschaften an die Mutter dar. Den differenzierten affektiven Ausdrucksweisen des Säuglings ist auf dem Niveau körpernahen Empfindens auch ein differenzierter Erlebnisaspekt zuzuordnen. Trotz Zuschreibung eines differenzierten Bedeutungserlebens impliziert dies aber noch nicht ein selbstreflexives Bewusstsein hierüber. Subjektives Bedeutungserleben i.S. bedeutungsvoller Gefühle verlangt stets den vorhergegangenen Erwerb eines Selbstkonzeptes, das frühestens im Laufe des 2. Lebensjahres entsteht. Selbstreflexives Erleben von Gefühlen ist erst auf dem Niveau eines symbolisch repräsentierten Selbst möglich. Die Entwicklung des kindlichen Affektsystems erhält in ihren Anfängen nur im systematischen Bezug auf das transaktionale System der Mutter-Kind-Dyade ihren vollen Sinn.

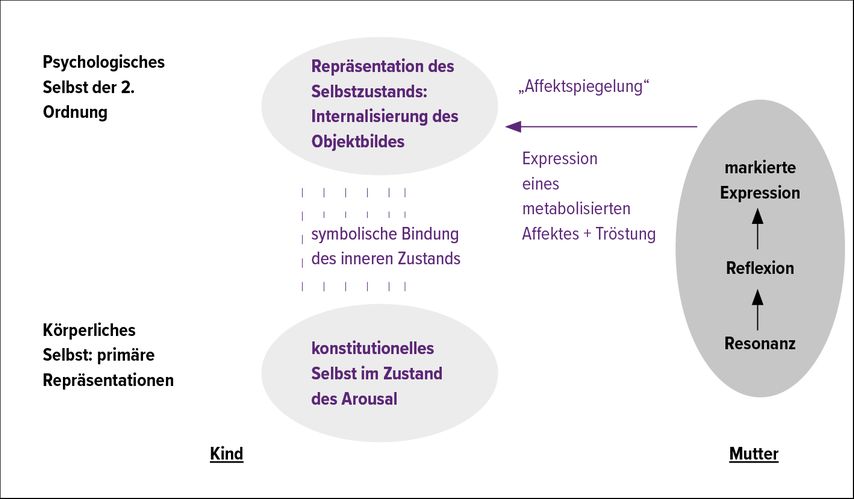

Fonagy und MitarbeiterInnen (2002) betrachten „mentalisierte Affektivität“ als die reifste Form der Affektregulation, die im günstigen Fall in einer viele Jahre währenden Entwicklung bis in die Adoleszenz und darüber hinaus erworben wird. Sie bezeichnet die hochdifferenzierte Fähigkeit, den eigenen Gefühlen subjektive Bedeutungen zuzusprechen und diese in zwischenmenschlichen Beziehungen konstruktiv zu verwenden. Ihre Entwicklungsursprünge aber liegen in der frühen Spiegelung der kindlichen Affekte durch die Mutter. Sie wurzelt also entscheidend im Bindungsprozess selbst (Abb. 3).

Abb. 3: Affekteinstimmung und Affektregulation im Bindungssystem (modifiziert nach: Fonagy et al. 2002)

Die automatischen Affektexpressionen des Säuglings und die mütterlichen Affektreaktionen über ihren Gesichtsausdruck und ihre Stimme sind durch einen konstitutionell verankerten Kontingenz-Detektionsmechanismus miteinander verknüpft. Dem Säugling gelingt es hierüber, einerseits Kontrolle über das mütterliche Spiegelungsverhalten auszuüben und andererseits bei sich ein Wohlbefinden in seinem emotionalen Zustand zu verspüren. Gleichzeitig dient die Affektspiegelung auch als Basis für die Entwicklung eines Repräsentationsrahmens, in dem die Affekte im weiteren Verlauf als subjektive Äußerungen der Selbstorganisation erkannt werden können. Während in den ersten Lebensmonaten eine möglichst exakte Affekterkennung mit höchster Kontingenz durch die Mutter notwendig ist, damit sich das Kleinkind in einem regulierten Zustand halten kann, ändert sich das Muster der Affektspiegelung etwa ab dem dritten Monat. Die Reaktion der Mutter muss zwar mit der Affektäußerung des Kindes kongruent sein, diese empathisch erfassen, aber in ihrem Mienenspiel und ihren Vokalisierungen den kindlichen Affektausdruck gleichsam durch eine gewisse Übertreibung markieren und so zurückspiegeln. Das Kind internalisiert das empathische Verhalten der Mutter auf seinen Affektzustand hin und gewinnt dadurch eine Repräsentation der zweiten Ordnung von seiner eigenen Affektivität. Hierbei ist das empathische mütterliche Gesicht der Träger der Bedeutung, die emotionale Erregung des Kindes aber wird bedeutet. Die mütterliche Affektantwort verändert die kindliche Emotion insofern, als sie die Primärerfahrung modifiziert und in ihrer potenziell desorganisierenden Intensität moduliert. Sie meint hierbei nicht das eigene Affekterleben der Mutter, sondern die mütterliche Affektexpression organisiert den kindlichen Selbstzustand.

Den zweiten Teil dieses Fachartikels, Psychobiologie von Bindung und Trauma: Grundaspekte, können Sie in JATROS Neurologie & Psychiatrie 1/2022 oder hier nachlesen:

Psychobiologie von Bindung und Trauma Teil 2: sichere, unsichere und desorganisierte Bindung

Quelle:

Diese Arbeit stellt eine modifizierte Form einer früheren Publikation dar: Lahousen T, Unterrainer HU, Kapfhammer HP: Psychobiology of attachment and trauma – some general remarks. Frontiers Psychiatry 2019; 10: 914. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00914

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...