Von der Prokrastination zu Prokrustes

Die aufmerksame Beobachterin und der aufmerksame Beobachter merken schnell: In der österreichischen Gesundheitspolitik werden Ideen geboren, es wird geplant, implementiert und kommentiert. Bei näherer Betrachtung erscheint aber nicht jeder Gedanke zu Ende gedacht, „aus-gedacht“ eben.

Prokrastination stammt vom lateinischen Verb „procrastinare“. Das Wort bedeutet, wie im Duden festgehalten, den Vorgang des „Vertagens“ oder „Verschiebens“ und bezeichnet ein Verhalten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass Aufgaben trotz vorhandener Gelegenheiten und Fähigkeiten entweder nicht oder erst nach sehr langer Zeit erledigt werden.

Es scheint heute in vielen Bereichen ein gängiges Verhaltensmuster zu sein, denke man beispielsweise an die Umsetzung der Klimaziele, der ORF-Reform oder der Justiz-, Verwaltungs-, Gesundheitsreformen etc. Sie stehen wie schwerfällige Elefanten im Raum – Fortschritte oder Bewegung in der Sache sind kaum zu erkennen. Erschwerend kommt hinzu, dass, statt sich der ursprünglichen Aufgabe zu widmen, oftmals von den damit beauftragten Personen alternative Tätigkeiten ausgeführt werden. Diese erscheinen vergleichsweise angenehmer und lenken davon ab, dass die eigentliche Aufgabe noch nicht in Angriff genommen worden ist.

Besonders deutlich wird dies bei der Reform des Gesundheitswesens: Gesundheitsminister, Länder und Krankenkassen beschließen, die Milderung der Leistungsdefizite in den Spitälern der Ärzteschaft aufzubürden – zu deren eigenem Nachteil. Ärzt:innen sollen ihre Behandlungsfreiheit in privatwirtschaftlich (und damit gewinnorientiert) geführte Versorgungszentren einbringen. Dass für viele Allgemeinärzt:innen die größte Hürde zur eigenen Ordination die Verbürokratisierung ist, wurde bei den öffentlichen Darstellungen noch nicht thematisiert.

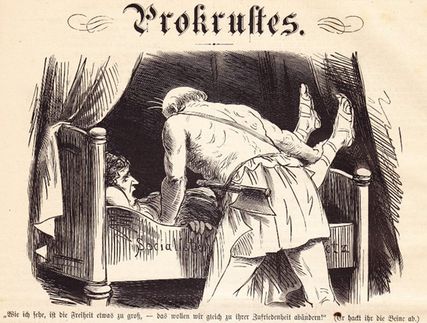

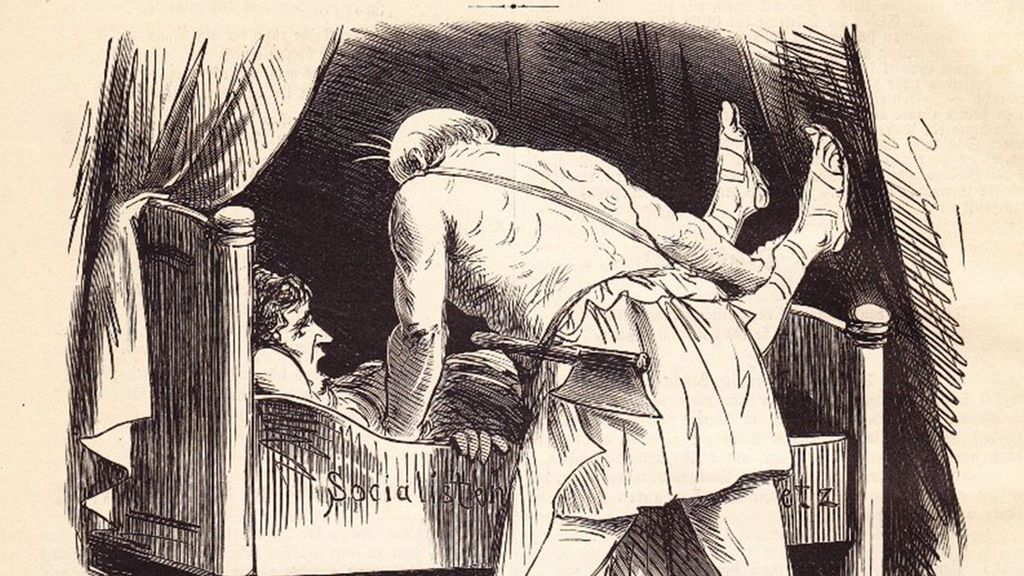

Aber wie kommt Prokrustes nun bei der Gesundheitsreform ins Spiel? Prokrustes war ein mythologischer Wegelagerer, ein riesiger Sohn des Poseidon, der einsame Wanderer zu sich in die Hütte einlud und ihnen dort ein Bett anbot. Waren sie zu groß für das Bett, „hackerte“ (Achtung! Wortspiel!) er ihnen die Extremitäten ab. Waren sie zu klein, legte er sie auf einen Amboss und schmiedete sie, bis sie das richtige Format hatten. Der Körper des Gastes musste in das Format des Bettes passen – das war das Ziel.

Umgelegt auf die Gesundheitsreform zeichnet das folgendes Bild: Die zu Beginn noch freundlichen Wegelagerer (die Politiker, Länder und Krankenkassen) richten die Wanderer (die Ärzt:innen und Patient:innen) so her, dass sie in die angedachte Lösung passen. Da werden Leistungen zentralisiert (z.B. Geburtsabteilungen geschlossen) und Spezialisierungen forciert, als ob jeder Patient nur eine einzige Krankheit hätte. Dass dabei im übertragenen Sinne Blut fließen kann, wird von den Wanderern auf lange Sicht nicht toleriert werden. Die Wanderer werden andere Wege einschlagen: Patient:innen werden nicht nur zur Zahnbehandlung ins benachbarte Ausland fahren, mit allerlei Befindlichkeitsstörungen zu anderen Heiler:innen ausweichen und nur mehr die akut und schwer Erkrankten werden hier bleiben. Auch ist es denkbar, dass viele Ärzt:innen sich eine Betätigung im Ausland suchen und sich nicht mehr darum kümmern, ob sie hier gebraucht würden.

Das entspricht aber voll der Intention: Nicht zufällig wurden die Sozialmedizinischen Zentren in Wien vom ab 2002 als Unternehmung2 geführten Krankenanstaltenverbund in Kliniken umbenannt – Rückzug auf das „Kerngeschäft“. Das Soziale ist in der Wiener Medizin schwer zu entdecken..

Tandler, schau oba!3

1 Karikatur der „Berliner Wespen“ zum Sozialistengesetz 1878; gemeinfrei,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17846340

2 Ein Unternehmen ist eine wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheit, für die das erwerbswirtschaftliche Prinzip konstituierend ist– im Gegensatz z.B. zu öffentlichen Betrieben. (Gabler Wirtschaftslexikon)

3 Julius Tandler: Stadtrat für Wohlfahrt und Gesundheit im „Roten Wien“ der 1920er-Jahre

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...