Neue Entwicklungen in der Therapie schwerer Zwangserkrankung

Autor*innen:

Dr. Victoria Watzal

MSc Johan Saelens

cand. med. Gabriel Achter

Ap. Prof. PD DDr. Christoph Kraus

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Medizinische Universität Wien

Korrespondierender Autor:

Ap. Prof. PD DDr. Christoph Kraus

E-Mail: christoph.kraus@muv.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ungefähr die Hälfte aller Patient*innen mit Zwangserkrankungen respondiert nicht ausreichend auf Therapien der ersten Wahl. Für diese Verläufe stellen wir einen leitlinienbasierten Behandlungsalgorithmus vor und beschreiben innovative Therapieansätze mit Ketamin und Tiefer Hirnstimulation.

Keypoints

-

Nach einer Therapie der ersten Wahl mit kognitiver Verhaltenstherapie und im weiteren Verlauf mit SSRI respondieren ca. 50% aller Patient*innen ausreichend.

-

Für weiter bestehende Krankheitsverläufe empfehlen sich Hochdosis-SSRI, Augmentation mit Risperidon/Aripiprazol oder die Gabe von Clomipramin.

-

Aufgrund der Wirksamkeit bei behandlungsresistenter Depression bietet Ketamin eine neue Therapieoption, deren Wirksamkeit gerade untersucht wird.

-

Bei chronischen Krankheitsverläufen hat Tiefe Hirnstimulation gute Evidenz.

-

Sowohl Ketamin als auch Tiefe Hirnstimulation als Therapien bei Zwangserkrankung werden im Rahmen von klinischen Studien von den Autoren aktuell untersucht.

Einleitung

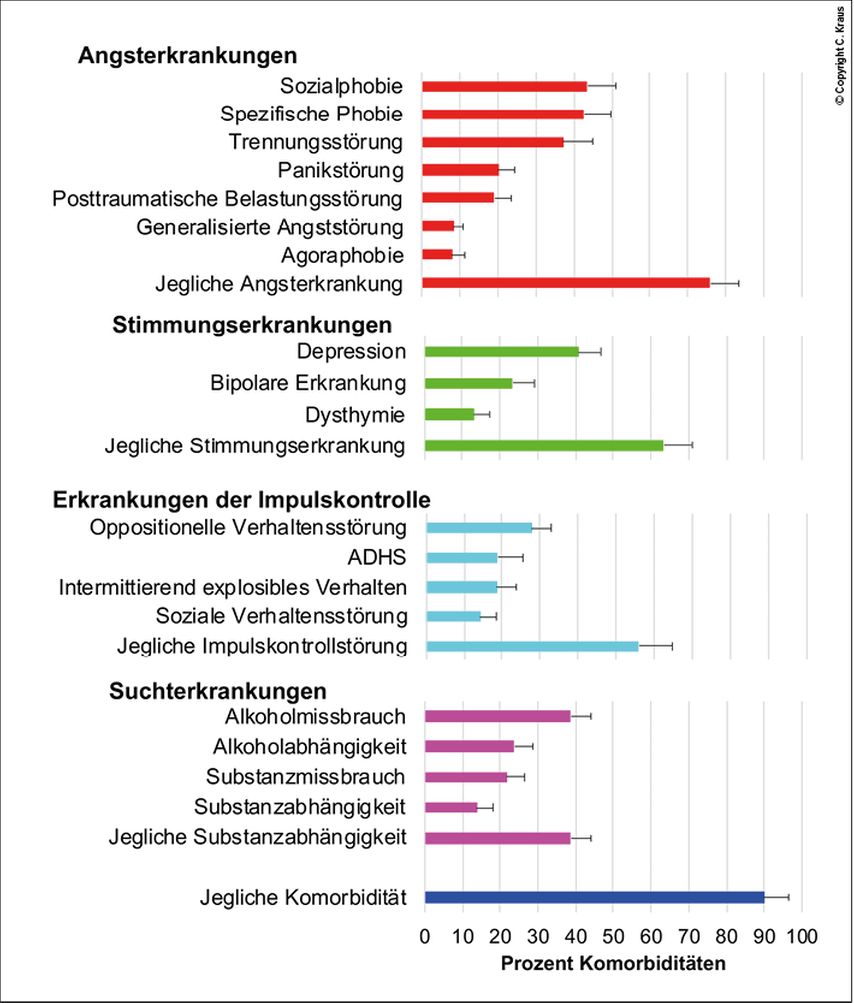

Charakteristisch für die Diagnose sind wiederkehrende, sich aufdrängende Gedanken oder Handlungen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. Diese werden von den Betroffenen als eigen angesehen. Die Wiederholungsrate ist variabel, kann aber in schweren Ausprägungen den Lebensalltag vollständig in Anspruch nehmen. Patient*innen werten die Zwangssymptome als unangenehm und in der Regel wird die Symptomatik als übertrieben oder unsinnig empfunden. Ungefähr 90% aller Betroffenen haben zumindest eine Form der Begleiterkrankung (Abb. 1).

Die Therapie der ersten Wahl bei Zwangserkrankung stellt Psychotherapie dar, wobei am meisten Evidenz und gute Effektstärken für kognitive Verhaltenstherapie einschließlich Exposition vorliegen. Die Behandlung sollte im Idealfall bis zum Erreichen einer Remission fortgeführt werden. Falls Psychotherapie nicht durchgeführt werden kann, ist eine pharmakologische Therapie mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) als Mittel der ersten Wahl indiziert (z.B. Sertralin oder Escitalopram).1

Faktoren für schlechtere Behandlungsergebnisse

Obwohl mit SSRI und der kognitiven Verhaltenstherapie wirksame Therapieoptionen für die Zwangsstörung zur Verfügung stehen, sprechen ca. 50% der Betroffenen nicht oder nur ungenügend auf die First-Line-Therapien an. Gründe für den fehlenden Erfolg reichen von unzutreffenden Diagnosen, unzureichender Dauer und Frequenz der Therapie bis zu Dosislimitierungen aufgrund von Nebenwirkungen oder komorbiden Erkrankungen.

Folgende klinische Faktoren können mit dem fehlenden Ansprechen in Zusammenhang gesetzt werden: lange unbehandelte Krankheitsdauer, früher Krankheitsbeginn oder hohe Krankheitslast oder die Art des Zwanges. Während Zwänge mit sexuellen, religiösen oder aggressiven Inhalten für eine gute Prognose sprechen, sind Zwänge, die mit Reinigung, Kontamination, Ordnung oder Horten zu tun haben, eher mit einem schlechten Therapieansprechen assoziiert.2 Daher ist es für die klinische Praxis wichtig, Faktoren für ein schlechteres therapeutisches Ansprechen zu identifizieren und die Art, Strategie und Intensität der Therapien anzupassen.

Strategien bei unzureichendem Ansprechen

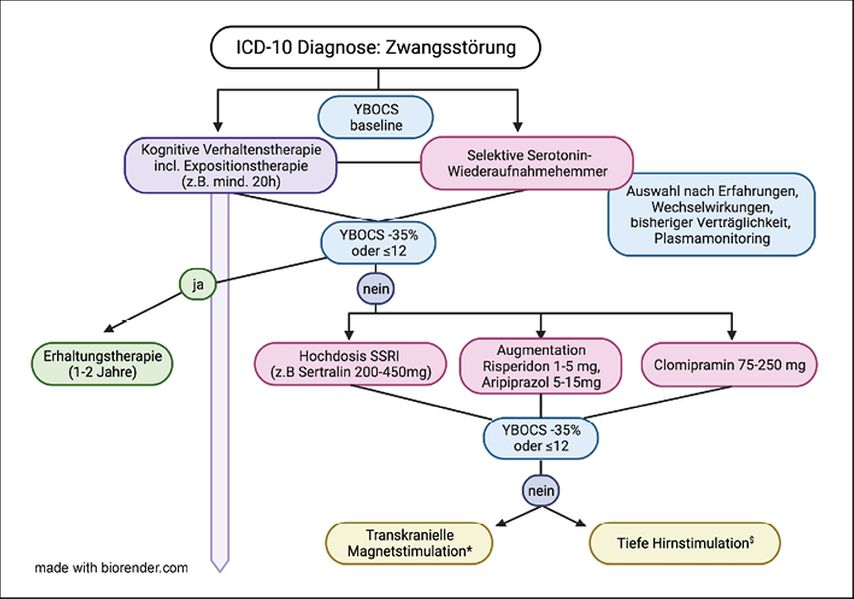

In der Literatur hat sich zur psychometrischen Quantifizierung des Schweregrads der Zwangserkrankung die „Yale-Brown Obsessive-Compulsive“(Y-BOCS)- Skala etabliert. Von klinischer Response wird in relevanten Studien ab einer Reduktion von 35% des Ausgangswerts gesprochen, während in den aktuellen Leitlinien von Remission bei einem Y-BOCS-Score <12 – bzw. teilweise <16 Punkten – gesprochen wird. Zur Abschätzung der Notwendigkeit weiterer Behandlungsstrategien können diese Kriterien nach ausreichend erfolgter krankheitsspezifischer Psychotherapie und mindestens 12-wöchiger Einnahme eines SSRI in ausreichender Dosierung und nach Plasmaspiegelnachweisen herangezogen werden (Abb. 2).

Abb. 2: Therapiealgorithmus bei Zwangserkrankung angelehnt die S-3-Leitlinien Zwangsstörungen. *Aktuell in Österreich bei psychiatrischen Erkrankungen nicht kassenrefundiert. $ Tiefe Hirnstimulation wird aktuell in Österreich an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Wien von den Autoren angeboten

Dosiseskalation

Bei unzureichender Response bzw. fehlender Remission kann eine Dosiseskalation der SSRI erwogen werden. Eine Studie fand einen signifikant besseren Effekt von hoch dosiertem Sertralin 200–450mg (mittlere Dosis: 375mg) im Vergleich zu Sertralin in einer Dosis von 200mg. Auch die Nebenwirkungen in beiden Behandlungsarmen waren vergleichbar. Zudem zeigten sich Dosierungen von Paroxetin in den zugelassenen höheren Dosierungen von 40mg und 60mg wirksam.3 Hinsichtlich einer Dosiseskalation sind genaue Aufklärung über Nebenwirkungen von SSRI notwendig.

Clomipramin

Während Clomipramin im Vergleich zu Placebo signifikante Effekte gegen Zwänge erreicht, ist die Überlegenheit von Clomipramin bei direkten Vergleichen gegen Sertralin, Fluoxetin und Fluvoxamin nicht erwiesen. Auch eine Netzwerk-Metaanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass Clomipramin nur zu einer marginal größeren Y-BOCS-Reduktion führt.4 Erwähnenswert ist eine höhere Abbrecherquote unter Clomipramin, welche durch das vermehrte Auftreten anticholinerger Nebenwirkungen wie Übelkeit, Gewichtszunahme, Mundtrockenheit und Harnverhalt sowie das erhöhte Toxizitätsprofil erklärbar ist. Für eine Dauertherapie mit Clomipramin muss daher eine gute Nutzen-Wirkungs-Überlegung getroffen werden.

Augmentation mit Antipsychotika

Falls bei ausreichend langer und hoch dosierter Therapie mit einem SSRI kein ausreichender Behandlungserfolg erzielt werden kann, ist die Augmentationsbehandlung mit einem Antipsychotikum eine Möglichkeit. Hierbei gibt es laut aktuellen Metaanalysen die beste Evidenz für Risperidon in einer Dosis von 1–5mg und Aripiprazol in einer Dosis von 5–15mg.5 Die untersuchte Behandlungsdauer mit diesen Substanzen hierbei ist 6–12 Wochen, sodass mindestens dieser Zeitraum abgewartet werden sollte. Zu Quetiapin und Olanzapin ist die Datenlage heterogen. Bei den klinischen Therapieentscheidungen ist hier wiederum das günstigere Nebenwirkungsprofil von Aripiprazol und Risperidon zu beachten. Für eine dauerhafte Augmentationstherapie ohne dokumentiertes Ansprechen liegt aktuell keine Evidenz vor.

Klinische Studien mit Ketamin bei Zwangserkrankung

Das dissoziative Anästhetikum Ketamin wirkt als Antagonist am N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptor, einem Rezeptor, der durch den wichtigsten exzitatorischen Neurotransmitter des zentralen Nervensystems, Glutamat, aktiviert wird. In Anlehnung an den raschen Wirkungseintritt von Ketamin in der Behandlung der Depression wird nun auch die Wirksamkeit zur Behandlung von Zwangserkrankungen untersucht. Relevant ist hier die Studie von Bloch et al.,6 die geringe Effekte von Ketamin auf die Zwangssymptomatik bei gleichzeitig größeren Effekten auf die depressive Symptomatik der Teilnehmenden zeigen konnte. Rodriguez et al. hingegen konnten positive Effekte demonstrieren, die sich bei einem Teil der Patienten auch sieben Tage nach der einmaligen Gabe noch nachweisen ließen.7 Die Ergebnisse einer Folgestudie von Rodriguez et al. werden derzeit erwartet. Um hier weitere wichtige Daten zu liefern, wird seit Ende 2022 auch an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien die Effektivität von Ketamin bei Zwangssymptomatik im Rahmen einer randomisierten, doppelblinden akademischen Studie untersucht. Sofern sich im individuellen Fall gute Verträglichkeit zeigt, sind weitere Open-Label-Gaben möglich.

Tiefe Hirnstimulation hat gut belegte Wirksamkeit bei schweren Verläufen ohne jegliches bisheriges Therapieansprechen

Falls alle bisher verfügbaren Therapiemethoden ausgeschöpft sind, gibt es gute Evidenz für die Wirksamkeit der Tiefen Hirnstimulation bei der Zwangserkrankung. Hierbei muss ein fehlendes Ansprechen sorgfältig geprüft und dokumentiert sein. Die Kriterien für die Tiefe Hirnstimulation sind ein fehlendes Ansprechen auf zumindest zwei korrekte Therapieversuche mit SSRI, ein Therapieversuch mit einem Trizyklikum, ein Augmentationsversuch mit einem Antipsychotikum sowie eine Verhaltenstherapie von zumindest 20 Einheiten und eine dokumentierte schwere Symptomlast. Die Tiefe Hirnstimulation erfordert einen neurochirurgischen Eingriff, bei dem zwei Elektroden in Gehirnareale eingesetzt werden. Die eingesetzten Elektroden geben mithilfe eines ebenfalls eingesetzten Impulsgenerators, ähnlich einem Herzschrittmacher, elektrische Impulse im Zielareal ab, die so im betroffenen Netzwerk therapeutisch wirksame Veränderungen hervorrufen. Sowohl die Elektroden als auch der Generator sind wieder operativ entfernbar. Die Tiefe Hirnstimulation bei chronischer Zwangserkrankung wird in Österreich aktuell an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Universität Wien von den Autoren in Zusammenarbeit mit Dr. Klaus Novak von der Universitätsklinik für Neurochirurgie angeboten. Hierbei wird in einer akademischen Studie die klinische Effektivität untersucht und das Therapieansprechen in Zusammenhang mit dem Zuckerstoffwechsel des Gehirns gesetzt. Die Behandlung mit Tiefer Hirnstimulation bedingt eine genaue Indikationsstellung, begleitende Therapien (z.B. SSRI und Verhaltenstherapie) und eine langfristige Nachsorge bis zu mehreren Jahren.

In einer rezenten Metaanalyse wurden randomisierte, verblindete Studien, die aktive Stimulation mit Scheinstimulation verglichen haben, ausgewertet.8 Bei der Scheinstimulation werden Elektroden implantiert, aber die Stimulation bleibt ausgeschaltet. In der Metaanalyse konnte bei 51% der Patienten mit aktiver Stimulation Response, also mindestens 35% Reduktion im zwangsspezifischen Y-BOCS-Score, erzielt werden. Im Vergleich dazu konnte dies bei 18% der Patienten während der Scheinstimulation gezeigt werden. Angesichts der Schwere der Zwangserkrankung bei den mit Tiefer Hirnstimulation behandelten Patient*innen spiegeln diese Ergebnisse eine gute Wirksamkeit wider.

Rund um die Implantation der Elektroden und des Generators treten bei ca. 8% aller Patienten Komplikationen auf. Diese umfassen typischerweise Infektionen der Operationswunden, was selten zu einer operativen Entfernung des Systems führen kann. Perioperativ treten ernst zu nehmende Komplikationen wie eine Gehirnblutung bei ca. 1–3% aller Operationen auf. Als Nebenwirkungen der Stimulation treten bei ca. 11% aller Patient*innen Kribbeln in Extremitäten, Suizidgedanken oder pathologisch gesteigerter Antrieb auf. Nebenwirkungen der Stimulation sind durch Modifikation der Stimulationsparameter reversibel.

Literatur:

1 S-3-Leitlinien Zwangsstörung. (2022). Retrieved 20.01.2022 from https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/038-017 2 Landeros-Weisenberger A et al.: Dimensional predictors of response to SRI pharmacotherapy in obsessive-compulsive disorder. J Affect Disord 2010; 121(1-2): 175-9 3 Hollander E et al.: Neurological soft signs as predictors of treatment response to selective serotonin reuptake inhibitors in obsessive-compulsive disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2005; 17(4): 472-7 4 Skapinakis P et al.: A systematic review of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of pharmacological and psychological interventions for the management of obsessive-compulsive disorder in children/adolescents and adults. Health Technol Assess 2016; 20(43): 1-392 5 Dold M et al.: Antipsychotic augmentation of serotonin reuptake inhibitors in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: an update meta-analysis of double-blind, randomized, placebo-controlled trials. Int J Neuropsychopharmacol 2015; 18(9): pyv047 6 Bloch MH et al.: Effects of ketamine in treatment-refractory obsessive-compulsive disorder. Biol Psychiatry 2012; 72(11); 964-70 7 Rodriguez CI et al.: Randomized controlled crossover trial of ketamine in obsessive-compulsive disorder: proof-of-concept. Neuropsychopharmacology 2013; 38(12): 2475-83 8 Martinho FP et al.: Efficacy, effect on mood symptoms, and safety of deep brain stimulation in refractory obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry 2020; 81(3): 19r12821 9 Ruscio AM et al.: The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry 2008; 15: 53-63

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...