Ein vernünftiger Weg für Raucher*innen

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Popp

Privatklinik Döbling

Ordinationszentrum Döbling

Wien

E-Mail: wpopp@gmx.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Wir kennen sie alle: die Situation, wenn man mit dem Rauchen aufhören sollte, es aber nicht schafft, (noch) nicht wirklich lassen kann oder einfach in der Nikotin-Abhängigkeit hängen bleibt. Medizinische Anweisungen wie „quit or die“ sind in der heutigen Zeit wenig hilfreich, oft verschreckend und inhuman. Wie in anderen Lebenssituationen hilft das Harm-Reduction-Konzept auch und besonders beim Rauchen. Dabei werden das Risiko und mögliche Schäden reduziert. Anzuführen ist, dass es keine allgemein akzeptierte Definition von Schadensminimierung gibt. Dennoch bietet dieser Ansatz die große Chance auf gesundheitliche Besserung für betroffene Personen und die Gemeinschaft.

Schadstoffe, schädigendes Verhalten, Risiken und Süchte sind manigfaltig. Das Zigarettenrauchen gehört zweifelsfrei zu den bedeutendsten, vermeidbaren Risikofaktoren in unserem Leben. Nicht nur, dass das Rauchen mehr als 6000 Schadstoffe beinhaltet, es kann auch abhängig machen und beeinflusst unsere Lebensgewohnheiten.

Wir schätzen weit mehr als 10000 Tote pro Jahr in Österreich durch das Rauchen. Mehr als die Hälfte der Raucher*innen hat bis zum 70. Lebensjahr einen relevanten Raucher-bedingten gesundheitlichen Schaden oder ist bereits daran gestorben. Statistisch verkürzt das Rauchen die Lebenserwartung um ca. 10 Jahre oder jede gerauchte Zigarette das Leben im Mittel um ca. 10 Minuten. Ungefähr die Hälfte der Erkrankungen geht auf Lungenerkrankungen, die COPD und das Bronchuskarzinom mit seiner hohen Mortalität, die andere Hälfte auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. andere Krebserkrankungen.

Der beste Schutz ist die primäre Zigarettenkarenz, die beste Lösung für Raucher*innen ist der vollständige Zigaretten- und Rauchstopp. Auch wenn viele Raucher*innen meinen, ihre Rauchgewohnheiten verändern zu wollen, ernsthafte Versuche sind nur bei wenigen in Planung und werden nicht wegen der Zigarette, sondern wegen ihres gewohnten Verhaltens und wegen der Nikotinabhängigkeit oft nicht umgesetzt. Ärztliche Beratung und angebotene Hilfestellungen sind und bleiben unumstößliche Maßnahmen für Entzugswillige. Jedoch zeigt sich auch, dass ein vollständiger Ausstieg aus dem schädlichen Gebrauch der Zigarette oftmals von wenig Erfolg gekrönt ist und die Rückfallquoten eindeutig zu hoch sind. In einer Cochrane-Analyse erzielten motivierende Interviews und ärztlicher Rat eine Erfolgsrate (OR) von 1,5–1,7, Nikotinersatztherapie (Sublingualtabletten, Inhalatoren, Pflaster) ca. 1,7, Interventionen mit Vareniclin oder Gebrauch der E-Zigarette die höchsten Raten von ca. 2,3. Für die Mehrzahl der Raucher*innen, besonders bei den „zufriedenen“ Raucher*innen, greifen diese Maßnahmen aber leider wenig bis gar nicht. Viele Faktoren spielen dafür eine Rolle: selten akute Bedrohung, Abhängigkeitspotenzial von Nikotin, Schadenseintritt erst nach langer Exposition, gesellschaftliche Bedeutung des Rauchens u.v.m.

Ein realistisches Konzept: Harm Reduction

Das Konzept der Harm Reduction beruht auf einer realistischen Problemverbesserung und nicht auf Exorzismus oder Verboten. Harm Reduction bedeutet Schadensreduktion durch Anwendung von risikoreduzierten Maßnahmen zusammen mit einer vernünftigen Akzeptanz dieser Maßnahmen, auch wenn es zu keiner Null-Schadensreduktion kommen muss. Es bietet Menschen, die ein schädigendes Verhalten nicht unterlassen können oder wollen, eine weniger schädliche Alternative.

Unser Leben besteht aus immer wiederkehrenden ähnlichen Situationen, Autofahren kann tödlich sein und Emissionen sind schädlich, aber es wäre dumm zu glauben, wir verbieten deswegen alle Autos. Sicherheitsgurte, Aufprallschutz, Abgasminimierung und Ähnliches sind Harm Reduction im täglichen Leben.

Im medizinischen Bereich kann das Beispiel der Zuckerreduktion oder Reduktion tierischer Fette als Beispiel genommen werden. Die wohl größte Bedeutung hat der Tabakgenuss oder die Tabakabhängigkeit. Das Produkt der Verbrennungszigarette ist die wesentliche Ursache für Tabak-assoziierte Erkrankungen, nicht das Nikotin – entgegen einer fälschlichen Meinung, die selbst unter Ärzt*innen weit verbreitet ist. Nikotin selbst ist das „Genussmittel“, welches leicht zur Abhängigkeit führt.

Auch Nikotinersatz reduziert Schäden

Schadensreduktion wäre somit bei allen und in jeder Phase der Tabak- und Nikotinabhängigkeit sinnvoll. Nikotinersatztherapie (in Form von Pflaster, Kaugummi, Tablette, Inhalator) zur Raucherentwöhnung ist eine anerkannte Methode, auch der Umstieg von Zigaretten auf diese Produkte ist anerkannt.

In ähnlicher Weise kann der Nikotingebrauch der sogenannten Nikotinbeutel oder Pouches gesehen werden. In Schweden und den skandinavischen Ländern sind die Snus (Tabakbeutel, welche in die Wange gelegt werden) so weit verbreitet, dass die Zigarettenraucher*innen einen fast verschwindenden Anteil einnehmen. Die Zahl der Lungenkrebspatient*innen ist EU-weit bei Weitem auf dem niedrigsten Niveau.

Die „E-Zigarette“ oder Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) stellen eine neuere Alternative des „Rauchens“ oder „Dampfens“ dar und können neben dem kontinuierlichen Gebrauch auch zum Umstieg von der Verbrennungszigarette mithilfe unterschiedlichster Nikotindosierungen beitragen. Die E-Zigarette hatte teilweise den Ruf eines Life-Style-Produktes mit unterschiedlicher behördlicher Regelung, eine gesetzliche Gleichstellung mit anderen Suchtmitteln wäre kurzsichtig und für Raucher*innen diskriminierend, etwas, was wir ja in Österreich mit unserer sogenannten „Weinkultur“ auch nicht wollen.

Viele Einflussfaktoren (Inhaltsstoffe von E-Zigaretten, Effekt auf Sucht, Möglichkeit der Zigarettenreduktion, Gesundheitsschäden etc.) sind wissenschaftlich gut erforscht. Studien zeigen seit über 10 Jahren, dass die E-Zigarette in der Raucherentwöhnung, immer auch im Vergleich mit der Verbrennungszigarette betrachtet, hocheffizient ist. Insgesamt ist die Schadstoffbelastung bei E-Zigaretten im Vergleich zur Verbrennungszigarette im niedrigen einstelligen Prozentbereich, so z.B. ist auch die Propylenglykol-Konzentration unter einem Tausendstel der Indoor-Luftstandards. Die Verwendung von Aromamitteln wird heftig, oft ideologisch gefärbt, diskutiert, ebenso in diesem Zusammenhang der Jugendschutz. Angemerkt darf hier aber auch werden, dass beim Alkohol wegen eines möglichen und wohl sehr wahrscheinlichen Gebrauchs oder „Erfahrung“ vom Großteil der Jugendlichen dieser nicht für alle verboten wird. Prohibition ist kurzsichtig und hat, wie wir wissen, auch nicht funktioniert.

Einen noch neueren Ansatz bei der Tobacco Harm Reduction stellen Tabakerhitzer dar. Diese Produkte sind dem Rauchen für die Anwender*innen am ähnlichsten und werden daher auch sehr gut akzeptiert. Diese und andere Produkte, die unter die Kategorie der rauchfreien alternativen Produkte fallen, sind für Personen, die stark an der Verbrennungszigarette hängen und keinen kompletten Rauchstopp umsetzen können oder wollen, als sinnvolle Alternative mit reduzierter Schadstoffbelastung gedacht.

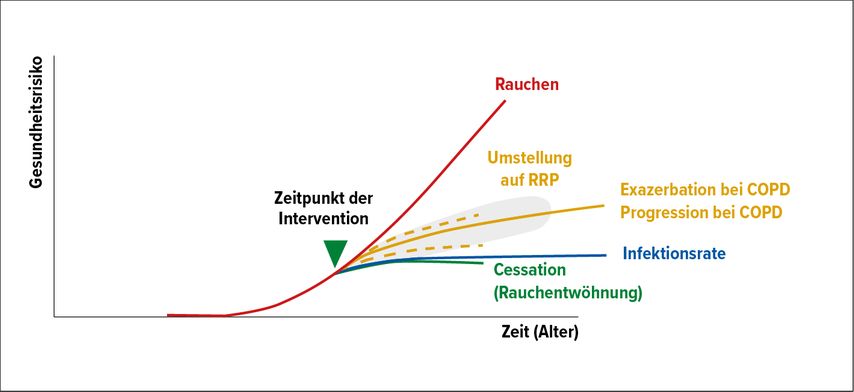

Abb. 1: Harm Reduction – Auswirkung von verändertem Tabakkonsum auf das individuelle Risiko durch „reduced risk products“ (RRP), hier dargestellt für Lungenkrebs (nach Baker et al. 2017)

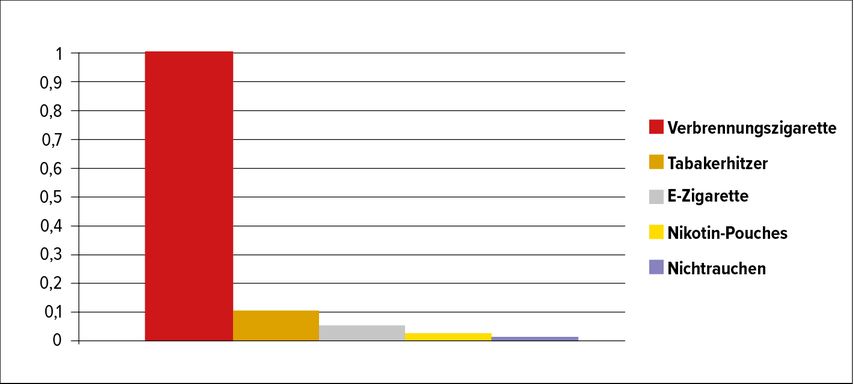

Abb. 2: Risiko in Relation zur Verbrennungszigarette (nach Slot W et al., 2020, Pieper E et al., 2018)

Tabakerhitzer verwenden zwar Tabak, dieser wird aber nur erhitzt und nicht verbrannt. Somit entsteht kein Kohlenmonoxid (CO) und es entstehen deutlich weniger schädliche Substanzen. Einzelne kanzerogene Substanzen werden so über 80 bis 99% reduziert. Das konnte in einer unabhängigen Analyse des Bundesinstituts für Risikobewertung in Berlin 2018 gezeigt werden und es wird eine über 95%ige Reduktion der relevanten Kanzerogene international anerkannt.

Dieser neue Aspekt ist mit der Zulassung eines Tabakerhitzers als Modified Risk Tobacco Product (MRTP) durch die FDA geschehen. Da viele Raucher*innen gerne weniger schädliche Produkte benutzen würden, erscheint dieses erhitzte Tabakprodukt interessant, auch da die kumulative Exposition mit Karzinogenen mit Tabakerhitzern um 10- bis 25-mal niedriger gegenüber dem Zigarettenrauchen mit dem Verbrennungsprozess liegt.

Verbraucheranalysen von E-Zigaretten, aber auch von Tabakerhitzern haben gezeigt, dass diese Alternativen zur Verwendung in der Personengruppe der bisherigen Zigarettenraucher*innen verwendet werden und nicht als Einstiegsmedium zu sehen sind. Ein wesentlicher Aspekt wird aber immer bleiben, dass diese Produkte zur Schadensreduktion und eventuellen Hilfe beim Ausstieg aus dem Rauchen von Verbrennungszigaretten eingesetzt werden können und sollen. Eine Reduktion von COPD-Exazerbationen lässt sich ebenso erwarten wie eine Reduktion von Herz- und Gefäßkomplikationen, da diverse Schadstoffe reduziert werden und auch CO bei der Verwendung von Tabaksticks mit einem Tabakerhitzer praktisch nicht mehr produziert wird. Beide Aspekte konnten vor Kurzem in einer japanischen Untersuchung gezeigt werden. Seit Einführung dieser Tabakerhitzersysteme ist bei steigender Akzeptanz und Umstieg von Verbrennungszigarette auf Tabakerhitzer die Zahl der Spitalsaufnahmen durch Exazerbationen der COPD und ischämische Herzerkrankungen deutlich zurückgegangen.

Auch wenn das Rauchen und vor allem das Zigarettenrauchen auch heute noch eine besondere gesellschaftliche Bedeutung hat, sind Unwissenheit und Fehlinterpretationen häufig. Auch wenn viele Raucher*innen sagen, dass sie etwas verändern oder aufhören möchten, und möglicherweise ein Drittel der Betroffenen dies auch in letzter Zeit erfolglos versucht hat, bewegen sich realistische und ernsthafte Versuche im letzten Jahr bei vielleicht 10–20%, wenn überhaupt. Ein generelles Umdenken im Umgang mit „Genuss“-mitteln ist in unserer Gesellschaft ebenso notwendig wie eine Entstigmatisierung von Abhängigen, die Hilfe für Therapiewillige und die Schadensreduktion für alle, die nicht aussteigen können oder wollen.

Literatur:

● Hanewinkel R et al.: E-cigarettes and nicotine abstinence: a meta-analysis of randomised controlled trials. Eur Respir Rev 2022; 31(163): 210215 ● Kim S et al.: US adult smokers’ perceived relative risk on ENDS and its effects on their transitions between cigarettes and ENDS. BMC Public Health 2022; 22(1): 1771 ● Lüdicke F et al.: Effects of switching to a heat-not-burn tobacco product on biologically relevant biomarkers to assess a candidate modified risk tobacco product: a randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2019; 28(11): 1934-43 ● McGrath TE et al.: Formation of polycyclic aromatic hydrocarbons from tobacco: the link between low temperature residual solid (char) and PAH formation. Food Chem Toxicol 2007; 45(6): 1039-50 ● McRobbie H et al.: Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database Syst Rev 2014; (12): CD010216 ● Phillips B et al.: A six-month systems toxicology inhalation/cessation study in ApoE-/- mice to investigate cardiovascular and respiratory exposure effects of modified risk tobacco products, CHTP 1.2 and THS 2.2, compared with conventional cigarettes. Food Chem Toxicol 2019; 126: 113-41 ● Pieper E et al.: Tabakerhitzer als neues Produkt der Tabakindustrie: gesundheitliche Risiken. Bundesgesundheitsbl 2018; 61: 1422-8 ● Slot W et al.: A method for comparating the impact on cancinogenicity of tobacco products. Risk Anal 2020; 40: 1355-66 ● Van der Plas A et al.: Ischemic heart disease and chronic obstructive pulmonary disease hospitalizations in Japan before and after the introduction of a heated tobacco product. Front Public Health 2022; 10: 909459

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...