Der Umgang von Psychiater*innen mit Patient*innensexualität

Autorin:

Univ.-Prof. Priv. Doz. Dr. Henriette Löffler-Stastka

Medizinische Universität Wien

Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Laut der Erklärung der World Association for Sexual Health (WAS 2014) ist sexuelle Gesundheit ein in den universellen Menschenrechten verankertes Recht. Sexuelle Gesundheit ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Wohlbefindens in Beziehung zur Sexualität. In einer großen Umfrage gaben 38,2% der sexuell aktiven Männer und 22,8% der Frauen sexuelle Probleme an.1 Sexuelle Gesundheit korreliert mit einer höheren Lebensqualität und Langlebigkeit.2,3

Keypoints

-

Der Bedarf für eine Integration des Themas sexuelle Gesundheit in der Versorgung ist aufgrund der Prävalenz von sexuellen Problemen gegeben.

-

Bei einem Drittel der PatientInnen wird aktiv exploriert, je größer die Berufserfahrung, desto eher wird bei einer vermuteten Sexualstörung aktiv exploriert

-

Patient*innen vermeiden das Thema aufgrund peinlicher Affekte, je größer hierbei die Berufserfahrung des Psychiaters/der Psychiaterin, desto eher gelingt dem Patienten/der Patientin eine aktive Beschwerdepräsentation.

-

Das unbewusste Fantasieleben zu verstehen und zu bearbeiten hat positive Effekte auf die Gesamtpersönlichkeit, Lebensqualität und Beschwerdesymptomatik.

Es besteht also Bedarf, das Thema sexuelle Gesundheit in die Routineversorgung zu integrieren und ein entsprechendes Management anzubieten. Die Ziele eines Arztes/einer Ärztin sind (1) Untersuchung/Exploration/Management bestehender sexueller Probleme, (2) Information (z.B. über mögliche Gründe für sexuelle Dysfunktion, Nebenwirkungen von Medikamenten etc.) und (3) Prävention (z.B. von sexuell übertragbaren Krankheiten oder ungewollter Schwangerschaft etc.).

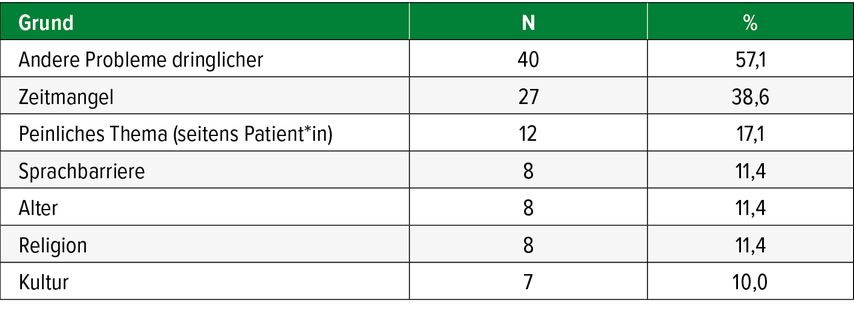

In einer Untersuchung zum bestehenden professionellen Behandlungsmanagement und Überweisungsnetzwerk von Fachärzt*innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin (N=100) in Bezug auf sexuelle Gesundheit, die Einstellung zur sexuellen Gesundheit und die selbst eingeschätzte Häufigkeit, mit der sich Psychiater*innen mit Aspekten der sexuellen Gesundheit und sexuellen Funktionsstörungen der Patient*innen befassen, dominierte die Aussage, dass oft nicht aktiv exploriert wurde.4 Ein Überblick über die Gründe ist in Tabelle 1 gegeben. Als Hauptgrund für eine aktive Exploration wurden die Evaluierung der Medikamente und die Besprechung von Medikamentennebenwirkungen (45,7%) angegeben.

Im folgenden Fall A. wird die Schwierigkeit, ein für die Patientin peinliches Thema zu bearbeiten, verdeutlicht.

Fall A.

Symptome, Anamnese: Die Patientin berichtet über Konzentrationsschwierigkeiten, sie leide unter Angst vor Demütigungen, innerer Spannung und Verlassenheitsängsten. Anamnestisch berichtet sie über leichtgradige depressive Episoden. Während der Beschwerdepräsentation fällt der Untersucherin ein unangenehm stechend-aggressiver Blick auf. Psychopathologisch dominiert eine gestelzte Sprache, in den noopsychischen Funktionen zeigt sich eine Hypertenazität, die Stimmung ist lustlos-depressiv, der Affekt flach und die Affizierbarkeit eingeschränkt. In ihren Beziehungen hält sie längere Freundschaften auf Distanz, keine aktuelle Partnerschaft.

Biografie: Sie wurde als uneheliches Kind geboren, es herrschte körperliche Gewalt in der Familie, die Mutter starb an Suizid, als die Patientin 11 Jahre alt war. Die Patientin berichtet, zwei Ehen eingegangen zu sein, beide seien bereits geschieden. Der Scheidungsgrund sei jeweils die fehlende Intimität gewesen.

Befunde und differenzialdiagnostische Überlegungen ergeben somatisch keine pathologischen Befunde, sodass als weiterführende Untersuchung eine psychotherapeutisch-psychoanalytische Diagnostik Einblick in unbewusste Fantasien ergibt. Als Initial- und wiederkehrende Träume schildert sie Träume, in denen Kinder getötet und verscharrt werden.

Die Sexualanamnese ergibt die Diagnose: Orgasmusstörung F52.3.

Behandlung und Verlauf: Zur Abklärung der Motivation und des psychostrukturellen Funktionsniveaus sowie zur Klärung der Indikation zu einer Fokaltherapie oder psychoanalytischen Psychotherapie werden erweiterte Erstgespräche geführt.

Diskussion

Das Phänomen der Orgasmusstörung kann mit dem damit verknüpften dynamisch unbewussten Fantasieleben diskutiert werden. Rosenfeld (1971) beschreibt in seiner Arbeit „Eine Untersuchung der aggressiven Aspekte des Narzissmus“, dass es sich bei den Todeswünschen, im Rahmen deren Patienten „ins Nichts verschwinden“ möchten, um Zustände der Triebentmischung und um eine Manifestation des reinen Todestriebes handelt.5 Der sorgende, lebendige Teil ist abgespalten, Patientin A. ist überzeugt, dass sich an ihrer Situation des „Verlassen- und Zerstört-Seins und der Ausweglosigkeit“ nichts ändern werde. Ihre Situation beschreibt sie als „voll von unerträglichen Zuständen“, „voll von Träumen“ und meint damit Träume, von denen sie aufwacht, wobei sie lange nicht weiß, ob sie träumt oder ob real jemand im Zimmer ist, der sie bedroht. Wahrnehmungsverzerrungen dominieren die Situation. Die Patientin hat den Eindruck, gedemütigt oder geschlagen worden zu sein, und findet sich in einer Starre, in der sie nicht denken und nichts mehr fühlen kann. Assoziationen dazu gruppieren sich um biografische Details zu realen und fantasierten Situationen des Geschlagenworden-Seins. Inhaltlich handeln die Träume davon, dass die Patientin berichtet, „im Traum auf einen Berg gegangen zu sein, der von Leichen übersät war“, oder von „Erde, wo Kinder verscharrt wurden“. Bei all diesen Schilderungen bleibt die Patientin im Affekt starr, voller Wut, die aber nur in einem auffallend stechenden Blick zu erkennen ist.

Brierley (1937) benannte Affekte als „manifestations of living energy“,6 und Bion (1976) formuliert die Relevanz für die psychoanalytische Situation, indem er meint, “that a feeling is one of the few things which analysts have the luxury of being able to regard as a fact“.7 Brierley betont aber in ihren entwicklungspsychologischen Überlegungen, dass nur „befriedigende Ich-Elemente“ in die Ich-Synthese eingehen können und zur gesunden Ich-Entwicklung beitragen und dass es von der Bezugsperson abhängt, ob sie die „aggressiven Triebe“ des Kindes „containen“ kann bzw. ob sie auf die Bedürfnisse des Säuglings genügend eingehen kann, um ihn somit in seiner psychischen Entwicklung zu unterstützen.6

Bezüglich des Phänomens des Narzissmus, welches ebenso als herausragendes Merkmal der frühkindlichen Abhängigkeit anzusehen ist, beschreibt Fairbairn (1941) den primären Narzissmus als einen Zustand der Identifizierung mit dem Objekt (suizidale Mutter von Patientin A.) und den sekundären Narzissmus als einen Zustand der Identifizierung mit einem internalisierten Objekt.8 Als Resultat daraus kann sich eine schwere Störung der Introjektion von guten Objekten entwickeln, eine Störung, die alle Ich-Funktionen wie auch die Sexualfunktion und -entwicklung hemmt und zu einem übertriebenen Sich-Zurückziehen in die innere Welt führt. „Der Todestrieb strebt nach der Erfüllung einer Desobjektalisierungsfunktion durch Entbindung, und die eigentliche Manifestation des Todestriebs ist der Abzug der Besetzung“, so Green (1993).9

Fazit

Gelingt es, das unbewusste Fantasieleben zu verstehen und zu bearbeiten, ist anzunehmen (und in der Arbeit mit Patientin A. in den erweiterten Erstgesprächen auch zu beobachten), dass auch die gestelzte Sprache, die geringe Affizierbarkeit und Distanziertheit abklingen, die Denkfähigkeit in ihrer Reichhaltigkeit, Tiefe und Wahrnehmungsgenauigkeit zunimmt und das Symptom der subjektiv empfundenen Konzentrationsstörung, weswegen die Patientin zur Psychiaterin kam, abklingt, denn „die Denkfähigkeit hängt von der Qualität und Formbarkeit des unbewussten Fantasielebens und der Kapazität, dieses der Realitätsüberprüfung zu unterziehen, ab“.10

Literatur:

1 Mitchell KR et al.: Estimating the prevalence of sexual function problems: the impact of morbidity criteria. J Sex Res 2016; 53: 955-67 2 Flynn KE et al.: Sexual satisfaction and the importance of sexual health to quality of life throughout the life course of US adults. J Sex Med 2016; 13: 1642-50 3 Palmore EB: Predictors of the longevity difference: a 25-year follow-up. Gerontologist 1982; 22: 513-8 4 Seitz T et al.: Let us integrate Sexual Health – Do psychiatrists integrate sexual health in patient-management? Archives of Women’s Mental Health 2020; 23(4): 527-34 5 Rosenfeld H: A clinical approach to the psychoanalytic theory of the life and death instincts: An investigation into the aggressive aspects of narcissism. Int J Psycho-Anal 1971; 52: 169-78 6 Brierley M: Affects in theory and practice. Int J Psycho-Anal 1937; 18: 256-68 7 Bion WR: Evidence. 1976. In: Bion WR Clinical Seminars and four papers. Fleetwood, Abingdon; 1987 8 Fairbairn WRD: A revised psychopathology of the psychoses and psychoneuroses. Int J Psycho-Anal 1941; 22: 250-79 9 Green A: Todestrieb, negativer Narzißmus, Desobjektalisierungsfunktion. (Engl. Übersetzung in: The Work of the Negative. Free Association Books, 1993); London; 1999 10 Segal H: Phantasy. In: H Segal (Hrsg): Introduction to the Work of Melanie Klein. Hogarth, London; 1973

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) in der Neuropsychopharmakologie: von der Theorie zur klinischen Routine

Therapeutisches Drug-Monitoring (TDM) verbindet angewandte Pharmakokinetik mit der klinischen Praxis und stellt damit ein wertvolles Instrument der Präzisionsmedizin dar. Absorption, ...

Aktuelle Themen aus der psychiatrischen Forschung und Therapie

Am 6. und 7. November 2025 fand die 27. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie (ÖGPB) statt. Im Festsaal der Universität ...

Ketamin-augmentierte Psychotherapie

Das schnell wirksame Antidepressivum (S-)Ketamin wird bei therapieresistenten Patient:innen effektiv eingesetzt. Als zentrale Komponente eines biphasischen Wirkmechanismus wird für ...