Aktualisierung der Diagnostik und Ätiologie grundlegender psychischer Störungen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Es ist an der Zeit, dass sich die Psychiatrie von traditionellen, doch nicht validen Diagnosekategorien abwendet und auch in Bezug auf die Ätiologie grundlegender psychischer Störungen neues Wissen anwendet, das neurowissenschaftlich fundiert ist.

Das Problem fehlender Identifikationsmerkmale

Bei den grundlegenden psychiatrisch-psychologischen Diagnosekategorien (Psychose, Schizophrenie, Manie, Depression, Persönlichkeitsstörungen) besteht das unüberwindbare Problem, dass sie nicht über Identifikationsmerkmale verfügen. Dies ist ein außerordentlicher Unterschied zu allen anderen Bereichen der Wissenschaft und des Alltags, in denen Identifizieren notwendig ist, beispielsweise von Autokennzeichen, Fingerabdrücken, Musikinstrumenten, Lebensmitteln oder Medikamenten. Dementsprechend gibt es Identifikationsmerkmale auch in anderen Bereichen der Medizin, um eine Krankheit zu identifizieren, beispielsweise Covid-19, Lungenentzündung oder Knöchelbruch.

Das Fehlen von Identifikationsmerkmalen bei den grundlegenden psychiatrisch-psychologischen Diagnosekategorien zeigt sich darin, dass deren Definition durch allgemein formulierte Störungsmerkmale erfolgt, darunter Wahrnehmung, Denken, Ich-Funktionen, Affektivität, Antrieb, Kognition und Psychomotorik.1,2 Dazu kommt, dass diese Störungsmerkmale bei unterschiedlichen Störungen auftreten können. So sind kognitive Störungen, die sehr verschieden sein können, nicht nur bei verschiedenen psychischen Störungen häufig, sondern auch bei Schlaganfällen, Alzheimer, Parkinson, Fehlbildungen des ZNS sowie Alkohol- und Drogenabusus.Zwar gelten kognitive Beeinträchtigungen (verschiedener Art) als ein zentrales Merkmal der Schizophrenie, und nach Sachs3 sind ca. 85% der Patient:innen davon betroffen. Doch ist dies ebenso wenig ein Identifikationsmerkmal für Schizophrenie wie für einen Schlaganfall oder Parkinson. Während aber für Schlaganfälle und Parkinson Identifikationsmerkmale bekannt sind, fehlen diese bei Schizophrenie und anderen schweren psychischen Störungen.

Das S-O-R-Modell

Das Fehlen von Identifikationsmerkmalen bei den grundlegenden psychiatrisch-psychologischen Diagnosekategorien bedeutet, dass diese Diagnosekategorien nicht valide sind und in der psychiatrisch-psychologischen Praxis nicht mehr verwendet werden sollten. Das Verwerfen der nicht validen Diagnosekategorien ist unproblematisch, weil es valide Alternativen gibt. Darauf weisen verschiedene Ergebnisse der Neurowissenschaften hin. Diese Ergebnisse sowie die grundlegenden Formen und die Ätiologie schwerer psychischer Störungen werden durch Bezug auf ein einfaches, aber realistisches Modell leicht verständlich. Dies ist das S-O-R-Modell (Stimulus-Organismus-Response-Modell), das auf den amerikanischen Psychologen Woodworth (1929)4 zurückgeht und als Alternative zum behavioristischen S-R-Modell vorgeschlagen wurde:

Dabei ist S ein eindeutiger oder mehrdeutiger (materieller, organischer oder sozialer) Reiz der Außenwelt, R ist das Verhalten (Reaktion, Tun, Sagen) und O ist der Organismus, der zwischen den Reizen und Reaktionen vermittelt, insbesondere die Sinnesorgane, das Nervensystem und die Muskelsysteme. Die materiellen Reize sind chemisch oder physikalisch, die organischen Reize wirken vor allem im Körperinneren.

Wenn beispielsweise das verwirrte Verhalten (R) einer Person auf eindeutig erkennbare Selbst- und/oder Fremdgefährlichkeit weist, so ist Notfallpsychiatrie erforderlich. Ein solcher Zustand (sofern er nicht organisch bedingt ist) kann nur durch schwer belastende Reizverhältnisse, nur durch schwer belastende psychische Prozesse (Urteilen, Denken, Grübeln) oder beides entstehen. Beispiele sind unglückliche Liebe, schwere materielle Verluste oder reizunabhängige Ängste.

Der Eigenapparat des Kortex

Im übertragenen Sinn gilt das S-O-R-Modell auch für das hierarchisch strukturierte zentrale Nervensystem, d.h. Rückenmark, Hirnstamm und die thalamo-kortikale Ebene beim somatischen Nervensystem sowie Rückenmark, Hirnstamm und Hypothalamus beim vegetativen Nervensystem. Diese Systeme werden als Eigenapparate bezeichnet.5,6 So ist der Eigenapparat des Rückenmarks die Grundlage für somatische, vegetative und gemischte Rückenmarksreflexe. Der Eigenapparat des Rückenmarks wurde erstmals von Edinger 1896 beschrieben (Bing 1904).7 Die Eigenapparate werden durch den Leitungsapparat verbunden, der die aufsteigenden und absteigenden Bahnen (Fasersysteme) umfasst. Beim Eigenapparat des Kortex wird von der Unterteilung des Kortex nach Brodmann (1909) in nummerierte Felder (Brodmann-Areale, BA) ausgegangen.8 Auf kortikaler Ebene wirken reizrepräsentierende (primäre) Sinneszentren, Assoziationsfelder sowie der primäre motorische Kortex (BA 4) zusammen. Bei den Assoziationsfeldern gibt es drei Gruppen. Dies sind unimodale (sensorisch/sensible), multimodale (z.B. Sehen, Hören und Eigenbewegungen) und prämotorische (senso-motorische) Assoziationsfelder. Beispielsweise ist das im Okzipitallappen gelegene BA 17 der primäre visuelle Kortex, in dem die Fasern der Sehbahn enden. Das Areal 18 ist ein visuelles (unimodales) Assoziationsfeld (sekundärer visueller Kortex), das mit multimodalen und prämotorischen Assoziationsfeldern verbunden ist. Die kortikalen Areale sind in gesetzmäßiger Weise mit Thalamuskernen reziprok verbunden und werden dadurch zu thalamo-kortikalen Systemen. So ist der seitliche Kniehöcker der spezifische Thalamuskern für BA 17 und das Pulvinar der spezifische Thalamuskern für BA 18 sowie die unimodalen Teile von BA 19.

Die Ich-Struktur als Begriff und Neuronensystem

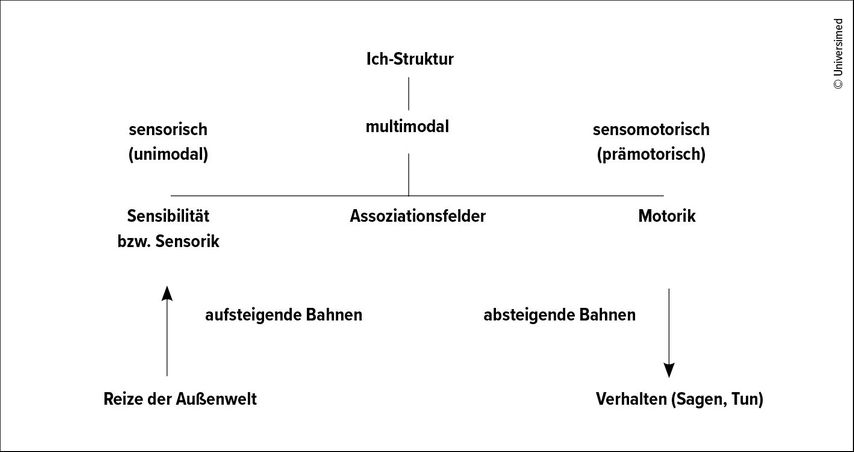

Die Ich-Struktur ist das Wissen über die eigene Person sowie ihre Wünsche, Pläne und Ziele. In neurowissenschaftlicher Hinsicht bildet die Ich-Struktur die dritte (oberste) Ebene der Assoziationsfelder des Kortex (Abb. 1).

Abb. 1: Schema der drei Ebenen der Assoziationsfelder des Kortex: Die erste Ebene zeigt den Eigenapparat. Die Aktivierung des Eigenapparates erfolgt durch Reize der Außenwelt, die über aufsteigende Bahnen in den primären Sinneszentren wirken. Reizwiederholungen haben in den Assoziationsfeldern Gedächtniswirkung. Die 2. Ebene zeigt die drei Formen von Assoziationsfeldern. Die 3. Ebene ist die Ich-Struktur. Ihre Funktionen werden erst im Zeitraum von ca. 18–30 Monaten nach der Geburt verfügbar, darunter das Zeigen auf ein Ziel.

Die Ich-Struktur einer Person ist das oberste Integrationssystem des Gehirns, das aus einer Vielfalt von multimodalen Assoziationsfeldern besteht und mit anderen Neuronensystemen reziprok verbunden ist, so mit reizbedingten thalamo-kortikalen Systemen und weiter mit limbisch-thalamo-neokortikalen Systemen, die auch als Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen bezeichnet werden und zumeist Begriffe sind. Dies sind Sprachzeichen mit sach-, gefühls- und wertbezogener Bedeutung, beispielsweise Mutter, Auto oder Bank. Da Begriffe (Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen, limbisch-thalamo-neokortikale Systeme) im Gehirn repräsentiert sind, kann man sie auch als geistig-neuronale oder neuro-mentale Strukturen bezeichnen, die mit anderen neuro-mentalen und mit neuronalen Strukturen zusammenwirken. Beispielsweise gibt es beim Ich-gesteuerten Kopfrechnen Teilprozesse, die rein neuronal sind, während das Ergebnis bewusst wird. All das bedeutet, dass unbewusste psychische oder mentale Prozesse nicht möglich, sondern rein neuronal sind und dass das Geist-Gehirn-Problem („mind-brain problem“) nicht mehr besteht.

Auf sprachlicher Ebene zeigen sich charakteristische Funktionen der Ich-Struktur durch Sätze mit dem Ich-Begriff, beispielsweise „Ich höre …“, „Ich kann …“, „Ich weiß“. Bei belastenden Reizverhältnissen und belastenden psychischen Prozessen werden diese Funktionen zunehmend gestört. Am Entstehen von schweren psychischen Störungen sind vor allem zwei Neuronensysteme beteiligt: die Amygdala und der präfrontale Kortex.

Der präfrontale Kortex

Der präfrontale Kortex (PFC) befindet sich an der Stirnseite des Gehirns. Er besteht aus drei untereinander eng verbundenen Teilen (lateral, orbital, medial).9

Beim hierarchisch organisierten lateralen PFC werden drei Ebenen unterschieden, d.h. von ventrolateral (BA 44, 45, 47), dorsolateral (BA 9, 46) bis polar (BA 10). BA 44 und 45 bilden das sprachmotorische Broca-Zentrum (Bildung von Lauten, Wörtern und Sätzen). Der Funktionsbereich des lateralen PFC ist sachbezogen und betrifft das Lernen und Anwenden zunehmend komplexer Regeln, die als Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen (limbisch-thalamo-neokortikale Systeme) im Gehirn repräsentiert sind. Die Regeln sind deskriptive Gesetze (wenn, dann ist – sicher oder wahrscheinlich) oder normative Gesetze (wenn, dann soll – damit bestimmte Folgen sicher oder wahrscheinlich auftreten). BA 11 gehört zum orbitalen PFC.

Der orbitale PFC (BA 10, BA 11, BA 47), der auch als sensorisches Netzwerk bezeichnet wird, und der mediale PFC haben Gefühlsfunktionen.

Beim medialen PFC unterscheidet man zwei Bereiche: Dies sind der vordere Gyrus cinguli (BA 32, 24, 25) und die umgebenden BA 9 und 10. In beiden Bereichen gibt es Teile von Arealen, die reizbedingte oder gedanklich bedingte Gefühle fördern und steigern (sie gehören zum viszeromotorischen Netzwerk) und andere, die Gefühle kontrollieren.

Die Funktionen des präfrontalen Kortex (PFC) hängen stets vom Wissen, Können und Wollen einer Person (Kind, Jugendlicher, Erwachsener) ab. Dies umfasst die durch reizbedingtes Wahrnehmungslernen konstituierten sensorischen und sensomotorischen sowie sprachlichen und nichtsprachlichen Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen, die zumeist als Begriffe verfügbar sind.

Eine grundlegende Funktion des PFC ist die Selbststeuerung. Dies ist die Ich-gesteuerte Koordination von Ist-Zuständen mit Soll-Zuständen durch Wahrnehmen, Urteilen, Denken und Verhalten gemäß der dominanten Motivationslage.Die Ich-gesteuerten Koordinationsprozesse des PFC führen in Abhängigkeit von den ein- oder mehrdeutigen Reizverhältnissen, dem Wissen, Können und der Motivationshierarchie (Grundwerte, Bedürfnisse, Gebote, Pflichten, Interessen) zu Interaktionen mit Objekten, Maschinen, Tieren oder Menschen. Ein Beispiel ist der Muttertag, der etwa mit Blumenstrauß, Autofahren, Umarmen und Gratulieren verbunden ist.

Kortikale und affektive Aktivierung

Voraussetzung für eine ungestörte Funktion des PFC sind passende Aufmerksamkeit und Konzentration, denen die passende kortikale und affektive Aktivierung zugrunde liegt. Die affektive Aktivierung ist angeboren und eine Funktion der wirksamen Reize. So führen in der ersten Lebensphase negative Reize (Hunger, Kälte), die durch entsprechende Rezeptoren registriert werden (z.B. Glukorezeptoren, Thermorezeptoren), zu einem Anstieg der Herzfrequenz, zu Weinen, Schreien und Bewegungsunruhe. Besondere Bedeutung haben die sprachlichen und nichtsprachlichen Reize, die von der Bezugsperson ausgehen, wenn sie sich dem Kind (emotional) zuwendet, also bei der Ernährung und Pflege sowie durch andere (liebevolle) Kontakte, darunter sensorische und sensomotorische Abwechslung (Farben, Formen, Bewegungen usw.). Mit zunehmender Entwicklung wird die affektive Aktivierung zur gefühlsbezogenen Bedeutung der Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen bzw. Begriffe. Die kortikale Aktivierung ist die Aktivierung der Hirnrinde (Kortex). Die Grundlage dafür ist eine angeborene Reaktion, die nach Pawlow Orientierungsreflex genannt wird. Er ist aus viszeromotorischen, endokrinen und somatomotorischen Komponenten zusammengesetzt und wird dann ausgelöst, wenn ein Reiz der Außenwelt plötzlich und unerwartet auftritt. Die viszeromotorische Reaktion besteht in einer Erregung des sympathischen Teilsystems (z.B. Erhöhung der Herz- und Atmungsfrequenz). Zu den endokrinen Reaktionen gehört beispielsweise eine Steigerung der Adrenalinausschüttung. Die somatomotorischen Reaktionen sind zuerst vor allem reflektorische Augenbewegungen zur Reizquelle.

Der Orientierungsreflex ist die Grundlage für den elementaren Lernvorgang. Er wird Reizgewöhnung oder Habituation genannt und besteht darin, dass aus neuronalen Gedächtniselementen, etwa für Lichtpunkte, Töne und Sprachlaute, einfache sensorische und sensomotorische Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen gebildet werden.

Zunehmende Verfügbarkeit über reizbedingte Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen ermöglicht die Entwicklung der kortikalen Aktivierung, an deren Aufrechterhaltung verschiedene Neuronensysteme beteiligt sind, vor allem die Formatio reticularis und bestimmte Kerne des Thalamus.10 Nach Entwicklung der Selbststeuerung bzw. Selbstkontrolle werden die kortikale und affektive Aktivierung nicht nur durch Reize der Außenwelt, sondern zunehmend auch durch Ich-gesteuerte Prozesse der Innenwelt (Urteilen, Denken, Grübeln sowie Appelle und Fragen an sich selbst) beeinflusst. Diese Prozesse können extreme Zustände der kortikalen und affektiven Aktivierung fördern oder ihnen entgegenwirken, sofern das Wissen, Können und Wollen hinreichend sind und die Reize der Außenwelt dies zulassen. Dementsprechend bleiben die Funktionen des PFC erhalten, werden beeinträchtigt oder gehen wegen kortikaler und affektiver Hyperaktivierung oder Hypoaktivierung verloren.

Einflüsse der Amygdala

Die Amygdala ist ein Teil des limbischen Systems mit spezifischen und allgemeinen Gefühls- und Gedächtnisfunktionen.11,12 Sie gehört zu den Neuronensystemen, die den Gefühlston, d.h. die sachfreie Komponente der Gefühle, und damit verbundene Funktionen vermitteln, vor allem die Unlust-Komponente.13 Auch die Insel und der Nucleus accumbens haben Lust-Unlust-Zentren. Die Insel wird vor allem durch negative Reize von der Körperoberfläche und aus dem Körperinneren aktiviert, insbesondere Schmerz. Der Nucleus accumbens dürfte vor allem die Aktivierung von positiven Emotionen betreffen.14 Der Gefühlston ist die gefühlsbezogene Bedeutung der durch reizbedingtes Wahrnehmungslernen konstituierten und konsolidierten Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen (zumeist in Form von Begriffen).

Die Amygdala ist auch an der viszeromotorischen Gefühlsreaktion beteiligt, die am Verhalten (R) erkennbar ist, sofern sie nicht verborgen wird. Die Gefühlsreaktion beruht vor allem auf Verbindungen mit dem Hypothalamus und einem Bereich des medialen PFC. Dies ist der vordere Gyrus cinguli (ACC), der aus den Brodmann-Arealen BA 32, 24 und 25 besteht. Vor allem das subgenuale BA 25, das besonders starke Projektionen zu den endokrinen und viszeromotorischen Systemen (Hypothalamus, viszeromotorische Hirnnervenkerne, PAG) hat, beeinflusst endokrine und viszeromotorische Reaktionen auf reiz- und/oder denkaktivierte Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen mit emotionalen Bedeutungsaspekten.

Beispielsweise sieht man aufgrund der Aktivierung reizbedingter Gedächtnis- bzw. Erfahrungsstrukturen eine Wespe auf der Hand und spürt darauf einen schmerzhaften Stich. In der Insel oder in der Amygdala wird der negative Gefühlston vermittelt. Durch den (vorderen und mittleren) Gyrus cinguli werden viszeromotorische und somatomotorische Reaktionen ausgelöst. Eine hohe reiz- und/oder denkbedingte Aktivität der Amygdala führt in verschiedenen Neuronensystemen zu hoher Aktivität und bestimmten biochemischen Störungen. Ein wesentliches Beispiel ist hohe Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse. Dies bedeutet, dass die Efferenzen der Amygdala in den hypothalamischen Nucleus paraventricularis insbesondere das CRH-ACTH-Kortikoid-System übermäßig aktiviert. Daraus resultieren Störungen des Glukokortikoid- und Glutamatstoffwechsels, vor allem aufgrund stark erhöhter Konzentrationen von Glukokortikoiden (vor allem Cortisol) und des Neurotransmitters Glutamat.15,16 Es gibt Beweise dafür, dass die Glukokortikoide das Glutamatsystem kontrollieren (im PFC und im Hippocampus), dass also bei überhöhter Konzentration von Glukokortikoiden auch die Konzentration des extrazellulären Glutamats überhöht ist.17 Überhöhte Konzentrationen von Glutamat führen zu Störungen des Glutamatstoffwechsels, d.h. zur Ausschüttung und Wiederaufnahme von Glutamat sowie zur Synthese und Aktivität (einschließlich der intrazellulären Signale) der Glutamatrezeptoren (NMDA, AMPA).

Dadurch kommt es zu Funktionsstörungen im PFC und Hippocampus, darunter Aufmerksamkeitsstörungen, Urteils- und Denkstörungen sowie Störungen der Gedächtnisbildung. Somit wird der Einsatz kognitiver Strategien zur Stressreduktion erschwert oder unmöglich gemacht. Hohe reiz- und/oder denkbedingte Aktivität der Amygdala erhöht auch die Aktivität in anderen Neuronensystemen, die mit ihr verbunden sind, insbesondere in den Raphe-Kernen, dem Locus coeruleus, dem basalen Vorderhirn, dem subgenualen BA 25 und der Area tegmentalis ventralis. Bei kortikaler und affektiver Hyperaktivierung kommt es zu schweren Störungen im PFC sowie zum Verlust der Selbststeuerung. Besteht dabei eindeutig erkennbare Selbst- und/oder Fremdgefährlichkeit, so ist Notfallpsychiatrie erforderlich.

Demgegenüber kommt es bei schweren Verlusten und Enttäuschungen auf privater und beruflicher Ebene, die nicht verkraftet werden können, bei deaktivierenden Vorstellungen sowie niederdrückenden und entmutigenden Gedanken zu mangelnder Aktivität der Amygdala und des Nucleus accumbens. Dies führt vor allem über Neuronensysteme, zu denen die Amygdala projiziert (Raphe-Kerne, Locus coeruleus, basales Vorderhirn, subgenuale BA 25, Area tegmentalis ventralis), allmählich oder rasch zur Reduktion der kortikalen und affektiven Aktivierung, bis hin zu Apathie, Anhedonie und fehlendem Antrieb.18

Belastende Reizverhältnisse und belastende psychische Prozesse stören nicht nur Funktionen der Ich-Struktur. Sie können auch psychosomatische Folgen haben, also die Wahrscheinlichkeit verschiedener körperlicher Erkrankungen erhöhen, darunter kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus und Lungenerkrankungen.19

Die Regelung der kortikalen und affektiven Aktivierung

Die Regelung der kortikalen und affektiven Aktivierung kann psychopharmakologisch, psychotherapeutisch oder durch Prozesse erfolgen, die im Rahmen der persönlichen Entwicklung gelernt werden. Die Pharmakotherapie steht in engem Bezug zum Zustand der kortikalen und affektiven Aktivierung. Bei Hyperaktivierung erfolgt die psychopharmakologische Normalisierung der Aktivierung (Wiederherstellung der Ansprechbarkeit) vor allem durch Benzodiazepine und Neuroleptika, bei Hypoaktivierung sind antriebssteigernde und/oder stimmungsaufhellende Psychopharmaka wesentlich, während bei einer periodischen Hypo- und Hyperaktivierung (bipolare Störung) vor allem Stimmungsstabilisierer verwendet werden. Allerdings werden die Auswahl und Dosierung durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Erstmanifestation oder Rezidiv sowie das Alter.1 Nach Wiederherstellung der Ansprechbarkeit kann auch oder nur die neurowissenschaftlich fundierte Psychotherapie angewendet werden, um extremer kortikaler und affektiver Aktivierung entgegenzuwirken, die mit Selbst- und/oder Fremdgefährlichkeit verbunden ist.5

Bei hinreichendem Wissen, Können und Wollen ist es möglich, dass Ich-gesteuerte Prozesse unerwünschten Extremzuständen der kortikalen und affektiven Aktivierung entgegenwirken. Im einfachsten Fall kann die Wirkung belastender Reizverhältnisse durch zielführendes Verhalten verhindert oder beendet werden. Andernfalls können belastende psychische Prozesse unterlassen werden, Appelle an sich selbst erfolgen, die Ruhe zu bewahren oder sich aufzumuntern, um sich passend zu verhalten. Derartige neuromentale Regelungen sind mit neuronalen Prozessen bestimmter Neuronensysteme verbunden.

Neuronensysteme, die am Entstehen und an der Kontrolle von Emotionen beteiligt sind

Bei negativen Emotionen ist die Stärke von verletzten Motiven (Grundwerte, lebenswichtige Bedürfnisse, fundamentale Gebote oder zentrale Interessen) von wesentlicher Bedeutung. Denn davon hängt das Ausmaß der affektiven Aktivierung ab, an dem die Amygdala (oft auch die Insel) und bestimmte Bereiche des vorderen Gyrus cinguli wesentlich beteiligt sind. Neben dem Gefühlston sind dies die viszeromotorischen (und somatomotorischen) Reaktionen. Besonderen Einfluss hat der mediale PFC. Doch nur ein Teil ist an der Kontrolle von Emotionen beteiligt, während ein anderer Teil emotionalisierend wirkt.

Vier Untersuchungen weisen beträchtliche Übereinstimmungen auf:20–23

Die reiz- und/oder denkbedingte Aktivierung der Amygdala sowie die Aktivierung anderer Neuronensysteme, die negative oder positive Gefühlstöne vermitteln (vor allem die Insel und der Nucleus accumbens), fördern Emotionen auch aufgrund der Verbindungen zu den Bereichen des medialen PFC mit viszeromotorischen Funktionen. Dazu gehören das subgenuale BA 25, Teile von BA 24 und BA 32, das mediale und orbitale BA 11 sowie emotionsbezogene Teile von BA 10, die ventral liegen. Emotionalisierend sind weiters die Projektionen zu anderen viszeromotorischen Systemen (Hypothalamus, viszeromotorische Hirnnervenkerne, PAG).

Ist die Selbststeuerung verfügbar und sind das Wissen, Können und Wollen hinreichend, so werden dagegen dorsomediale Bereiche des PFC (BA 9, BA 10, BA 32) sowie der Frontalpol von BA 10 aktiviert. Alle diese Neuronensysteme sind eng mit dem lateralen PFC verbunden. Dadurch wird das Verhalten problemorientiert.

Literatur:

1 Rujescu et al.: Schizophrenie: Medikamentöse Therapie. Konsensus-Statement – State-of-the-Art 2023. Sonderheft JATROS Neurologie & Psychiatrie 2023 2 Sachs G et al.: Screening for cognitive impairment in schizophrenia: Psychometric properties of the German version of the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP-G). Schizophr Res Cogn 2021; 25: 100197 3 Sachs G: Welchen Stellenwert hat die Kognition bei Schizophrenie in Ihrem klinischen Alltag? 1. ÖGPB Newsletter 2025 4 Woodworth RS: Psychology: a study of mental life. New York: Holt 1929 5 Buxbaum O: Neues Wissen über Grundfragen der Psychiatrie. Springer, Wiesbaden 2015 6 Buxbaum O: Key insights into basic mechanisms of mental activity. Springer, Switzerland 2016 7 Bing R: Beitrag zur Kenntniss der endogenen Rückenmarksfasern beim Menschen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 1904; 39: 74-108 8 Brodmann K: Vergleichende Localisationslehre der Grosshirnrinde in ihren Prinzipien dargestellt auf Grund des Zellenbaues. Barth, Leipzig 1909 9 Fuster JM: The prefrontal cortex-an update: Time is of the essence. Neuron 2001; 30: 319-33 10 Hobson JA et al.: Dreaming and the brain: Toward a cognitive neuroscience of conscious states. Behavioral and Brain Sciences 2000; 23(6): 793-842 11 Murray EA: The amygdala, reward and emotion. Trends Cogn Sci 2007; 11(11): 489-97 12 Sergerie K et al.: The role of the amygdala in emotional processing: A quantitative meta-analysis of functional neuroimaging studies. Neurosci Biobehav Rev 2008; 32(4): 811-30 13 Adolphs R: Physiologie und Anatomie der Emotionen. In: Karnath H-O, Thier P (Hrsg.): Neuropsychologie. Springer, Berlin 2003; 569-80 14 Peciña S et al.: Hedonic hot spots in the brain. Neuroscientist 2006; 12(6): 500-11 15 Campbell S, MacQueen G: The role of the hippocampus in the pathophysiology of major depression. J Psychiatry & Neurosci 2004; 29(6): 417-26 16 McEwen BS: Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. Physiological Reviews 2007; 87(3): 873-904 17 Popoli M et al.: The stressed synapse: the impact of stress and glucocorticoids on glutamate transmission. Nat Rev Neurosci 2012; 13(1): 22-37 18 Drevets WC et al.: The subgenual anterior cingulate cortex in mood disorders. CNS Spectrums 2008; 13(8): 663-81 19 Kapfhammer H-P: Depression, Angst, traumatischer Stress und internistische Erkrankungen. Eine psychosomatische und somatopsychische Perspektive. Springer, Berlin 2022 20 Barrett LF et al.: The experience of emotion. Annu Rev Psychol 2007; 58: 373-403 21 Schmitz TW, Johnson SC: Self-appraisal decisions evoke dissociated dorsal-ventral aMPFC networks. NeuroImage 2006; 30(3): 1050-8 22 Schmitz TW, Johnson SC: Relevance to self: A brief review and framework of neural systems underlying appraisal. Neurosci Biobehav Rev 2007; 31(4): 585-96 23 Bechara A: Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: a neurocognitive perspective. Nature Neuroscience 2005; 8(11): 1458-63

Das könnte Sie auch interessieren:

Digitale Therapien bei Depression: Empfehlungen von Leitlinien

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) haben sich als evidenzbasierte Therapiesäule bei Depression etabliert. Internationale Leitlinien empfehlen ihren Einsatz – doch in Österreich ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...