Neue Asthma-Leitlinie unterstreicht Paradigmenwechsel

Bericht:

Mag. Andrea Fallent

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Seit Kurzem sind aktualisierte Empfehlungen zum modernen Asthmamanagement verfügbar, die Biomarker bei der Diagnostik und erstmals die langfristige Remission als Behandlungsziel standardisieren: Die überarbeitete S2k-Leitlinie „Fachärztliche Diagnostik und Therapie von Asthma“ richtet sich in erster Linie an pneumologisch tätige Fachärzte und wurde im Rahmen des DGP-Kongresses in Düsseldorf präsentiert.

In seinem Kongressvortrag „Die neue fachärztliche Asthma-Leitlinie (inkl. Differentialtherapie mit Biologika)“ fasste Leitlinien-Koordinator Prof. Marek Lommatzsch, Rostock, die essenziellen Neuerungen der aktualisierten S2k-Leitlinie „Fachärztliche Diagnostik und Therapie von Asthma“1 zusammen, die sich durch ihre Detailtiefe insbesondere an die Bedürfnisse pneumologisch tätiger Fachärzte richtet. Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse wurden bestehende Kapitel der letztgültigen Leitlinien-Fassung aus dem Jahr 2017 umfassend ergänzt und überarbeitet, etwa zum Einsatz von Biomarkern in der Asthmadiagnostik oder zur Therapie mit Biologika.Federführende Fachgesellschaft dieser Arbeit ist die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), elf weitere (Fach-)Gesellschaften aus Deutschland und Österreich waren an der intensiven Überarbeitung beteiligt.

Neue Kapitel zu wichtigen Themen

Komplett neue Kapitel wurden zu relevanten Themenfeldern verfasst, die Asthma tangieren, zum Beispiel ein Kapitel über die Berufswahl von Jugendlichen mit Asthma. „Hier werden Berufe mit geringem bzw. abschätzbarem Risiko für Allergien und Asthma aufgeführt“, so Lommatzsch. „Damit können Sie jungen Patienten eine wertvolle Hilfestellung im Alltag anbieten.“

Weitere neue Kapitel behandeln speziell die Situation von Schwangeren mit Asthma sowie Begleiterkrankungen, die den Erfolg der Asthmatherapie erheblich mit beeinflussen. Dabei wird auch das Wechselspiel zwischen Asthma und Psyche thematisiert. Hinzugefügt hat das Autorenteam um Lommatzsch außerdem ein eigenes Kapitel zu digitalen Unterstützungssystemen in der Diagnostik und Therapie von Asthma. „Hier haben wir die Evidenz zusammengetragen, welche Bedeutung und Wertigkeit Apps zur Selbstkontrolle, zum Monitoring oder zur Kommunikation mit der Ärzteschafthaben“, erklärte Lommatzsch.

Bedeutung der Asthmaformen

In der Leitlinie wurde eine neue Grafik mit den bekannten Asthmaformen ergänzt: transiente Formen von Giemen/Asthma, das klassische „Early-onset“-Asthma, das meist allergisch ist und durch erhöhte Typ-2-Marker gekennzeichnet ist, sowie das „adult-onset intrinsic asthma“. Das ist insofern von Bedeutung, so Lommatzsch, als das Alter der Erstmanifestation bzw. die Asthmaform für die weitere Therapieentscheidung essenziell ist, speziell bei schwerem Asthma in Hinblick auf die Biologikawahl. „Diese Information sollte in jedem Arztbrief, in jeder Dokumentation enthalten sein“, so Lommatzsch. „Natürlich gibt es Diskussionen darüber, wann ,Adult-onset‘-Asthma beginnt, aber es genügt, wenn Sie das Patientenalter angeben, in dem das Asthma begonnen hat.“

Kleine „Revolutionen“ in der Diagnostik

Während sich bisherige Leitlinien in puncto Asthmadiagnostik sehr stark auf die Lungenfunktionsmessung fokussierten, werden in der vorliegenden Leitlinie die Typ-2-Biomarker als Diagnose-Tools in den Vordergrund gerückt. Insbesondere dem FeNO-Test, bei dem der Gehalt an Stickstoffmonoxid (NO) in der ausgeatmeten Luft gemessen wird, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. „Der Test ist mittlerweile so genau, dass auch geringste Mengen NO sicher gemessen werden können – und das kann ein wichtiger Indikator sein: Je höher der Stickstoffanteil in der Ausatemluft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient oder die Patientin Asthma hat. Und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie auf bestimmte symptompräventive Medikamente anspricht“, erklärte Lommatzsch.

Dennoch wird der FeNO-Test (auch) in Deutschland bisher nicht von den Krankenkassen finanziert und ist dementsprechend noch nicht weit verbreitet in der Praxis. „Auf Basis der erdrückenden wissenschaftlichen Evidenz haben wir die FeNO-Testung als unverzichtbaren Bestandteil der pneumologisch-fachärztlichen Diagnostik in dieser Leitlinie bezeichnet. Wir wollen mit dieser klaren Positionierung auch politische Entscheidungsträger und Kostenträger davon überzeugen, den Test für eine breitere Anwendung zugänglich zu machen. Das ist schon eine kleine Revolution für eine Leitlinie: einen Test als unverzichtbar zu bezeichnen, der von den Krankenkassen bislang gar nicht bezahlt wird“, so Lommatzsch. „Wir müssen uns an der starken Evidenz orientieren und uns trauen, Präzisionsmedizin umzusetzen.“

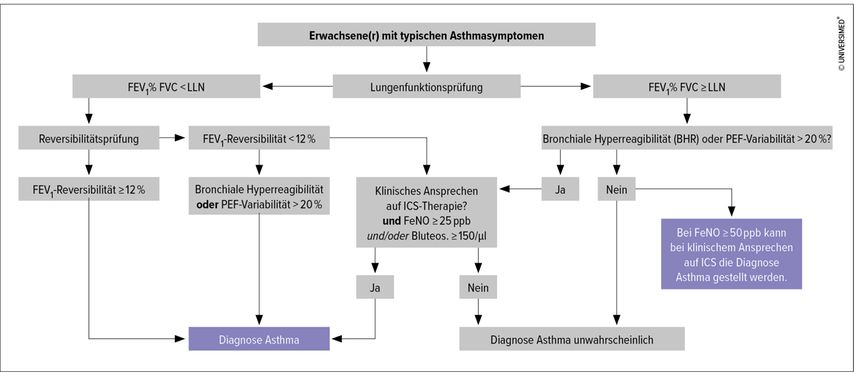

Anhand dieser Evidenz wurde auch ein neuer Diagnose-Algorithmus für Erwachsene konzipiert und in diesem Rahmen präsentiert (Abb.1). Für Patienten, die keine Reversibilität aufweisen, gibt es darin einen „alternative pathway“ mit den Typ-2-Markern FeNO und/oder Bluteosinophile, um die Asthmadiagnose zu bestätigen. Bei Erwachsenen mit normaler Lungenfunktion wird auf bronchiale Hyperreagibiliät, idealerweise mit Metacholin, getestet. Lommatzsch: „Wir haben aber immer wieder Erwachsene mit der typischen Anamnese normale Lungenfunktion und keine positive Metacholin-Testung.“ In diesem Fall bietet der neue Diagnose-Algorithmus einen Bypass an: „Bei FeNO ≥50ppb kann bei klinischem Ansprechen auf inhalative Kortikosteroide die Diagnose Asthma gestellt werden.“

Diagnostik bei Kindern

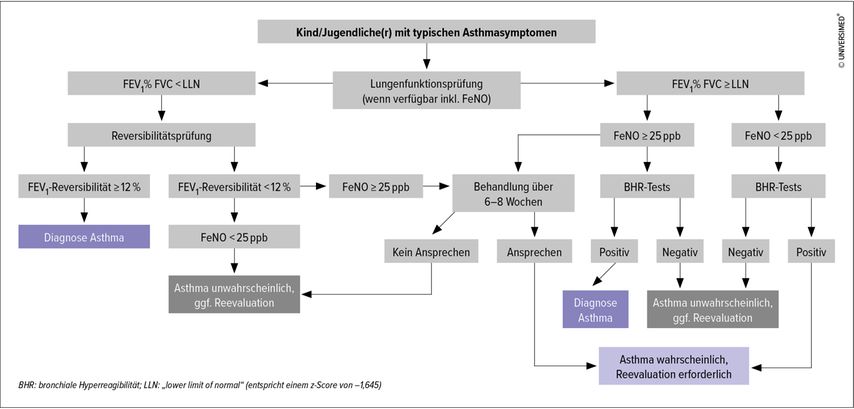

Bei den Kindern hat sich die Entwicklung des neuen Diagnose-Algorithmus noch komplexer gestaltet, wie der Experte erläuterte: „Hier haben die Pädiater darauf bestanden, dass Asthmadiagnose auch immer Mustererkennung, ,pattern recognition‘, sein muss.“ Daher wurde eine Tabelle mit den wichtigsten Diagnostik-Bausteinen erstellt. Auch In diesem Zusammenhang wurde die FeNO-Messung beim Diagnose-Algorithmus als unverzichtbar tituliert und als entscheidender Parameter integriert (Abb. 2). „Bei Kindern ist sie keine optionale Zusatzdiagnostik, sondern sollte von vornherein durchgeführt werden“, so die Forderung der Leitlinien-Autoren.

Abb. 2: Diagnose-Algorithmus für Kinder und Jugendliche (modifiziert nach Lommatzsch M et al. 2023)1

Paradigmenwechsel: Remission ergänzt die aktuellen Therapieziele

Gleich zu Beginn der Leitlinie – auch das ist neu – werden explizit zwei wichtige Punkte hervorgehoben. Der erste Punkt bezieht sich auf den Paradigmenwechsel in der Asthmatherapie. „Vor einigen Jahren galt noch das Paradigma der Symptombekämpfung. Das hat sich fundamental geändert. In der modernen Asthmatherapie gilt das Paradigma der Symptomprävention: Das heißt, wir können mit den modernen Medikamenten verhindern, dass überhaupt erst Symptome entstehen. In der breiten ärztlichen Versorgung ist dieser Paradigmenwechsel teilweise leider noch nicht angekommen, hier wird Asthma oft immer noch allein mit Bedarfsmedikamenten behandelt, welche die zugrundeliegende Atemwegsentzündung nicht nachhaltig verringern“, so Lommatzsch.

Damit im Zusammenhang steht die zweite wichtige Neuerung der Leitlinie: die erstmalige Benennung der langfristigen Asthmaremission als Therapieziel. Remission wird in der Leitlinie definiert als:

-

dauerhafte (≥12 Monate) Abwesenheit von Symptomen und

-

dauerhafte (≥12 Monate) Abwesenheit von Exazerbationen mit

-

stabiler Lungenfunktion und

-

fehlender Bedarf an systemischen Glukokortikoiden.

„Zuvor gab es nur das Therapieziel der kurzfristigen Asthmakontrolle. Dieses Ziel wird in der neuen Leitlinie durch die Asthmaremission ergänzt“, so Lommatzsch. „Damit sind wir weltweit die Ersten, die dieses klinische Ziel in einer Leitlinie festlegen.“

Stufenschema für Erwachsene

Bezüglich des Therapieschemas bei Erwachsenen plädiert die neue fachärztliche Leitlinie für den frühestmöglichen Einsatz von inhalativen Kortikosteroiden (ICS) bei leichtem Asthma auf Stufe 1. „Die Alternative mit SABA als alleinige Bedarfstherapie haben wir zähneknirschend für die Salbutamol-Romantiker hineingeschrieben“, so Lommatzsch. Diese Vorgangsweise sei gelinde gesagt „nicht mehr modern“: Vorgabe ist die präventive, antiinflammatorische Therapie so früh wie möglich. Auf den Stufen 3 und 4 gibt es eine klare Empfehlung für die ICS/LABA-Fixkombination.

„Die Fixkombination ist nicht nur wirksam, sondern auch sicher, weil die Patienten sie nicht trennen können.“

Verwirrung herrsche noch bei den ICS-Dosierungen der Fixkombination, die laut Lommatzsch bisher in den Leitlinien nicht klar kommuniziert worden seien. „Ein wesentlicher Fortschritt der neuen Leitlinie ist, dass es eine ausführliche Legende mit Angaben für alle Fixkombinationen mit ICS gibt.“

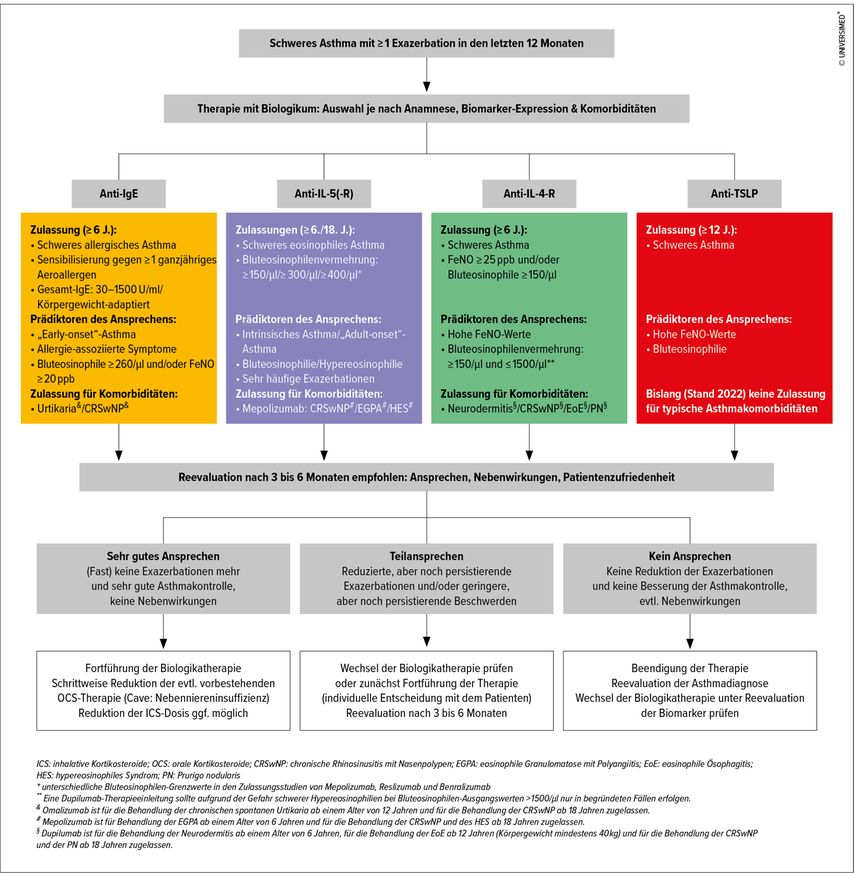

Gezielter Einsatz von Biologika

Im Zusammenhang mit schwerem Asthma etwa gibt es neben einer neuen Grafik zur Definitionsklärung auch eine konkrete Handlungsanweisung zum Einsatz von sechs Biologika anhand der ABCD-Regel (Anamnese, Biomarker-Expression, Komorbiditäten, Dosierungsintervall) (Abb.3). „Die Kolleginnen und Kollegen können so genau ableiten, für welchen Patienten oder welche Patientin sich welches Biologikum individuell eignet und so ganz gezielt behandeln. Das gab es vorher in dieser Form nicht“, erläuterte der Pneumologe.

Abb. 3: Algorithmus zur Biologikatherapie bei schwerem Asthma (modifiziert nach Lommatzsch M et al. 2023)1

Nebenniereninsuffizienz unter Steroidreduktion

Ein neues Kapitel erläutert schließlich den Umgang mit Nebenniereninsuffizienz, einer Nebenwirkung der langjährigen Therapie mit Prednisolon bei schwerem Asthma. Bei Beendigung der Therapie mit oralen Kortikosteroiden (OCS) oder beim Wechsel von OCS auf hochdosierte ICS oder bei Reduktion einer hochdosierten ICS-Therapie auf eine niedriger dosierte ICS-Therapie müssen die Patienten engmaschig überwacht und die Möglichkeit einer temporären oder dauerhaften tertiären Nebenniereninsuffizienz muss (NNI) in Betracht gezogen werden.

Kommentar zur neuen S2k-Leitlinie

Mit der Leitlinie wurde ein übersichtliches Kompendium geschaffen, das jederzeit zur Hand genommen werden kann, um Generelles, aber auch Feinheiten nachzulesen. Sei es Asthma in der Schwangerschaft oder Asthma in Bezug auf die Berufswahl: Die Leitlinie deckt jeden Aspekt des Asthmas im täglichen Leben ab.

Im Bereich der Asthmadiagnostik wurde die Messung des FeNO nun fest in der Leitlinie verankert. Die Basis der Diagnostik stellt nach wie vor die Lungenfunktionsmessung dar, die um das FeNO erweitert wurde. Damit steht uns ein Tool zur Verfügung, um Asthma sicher diagnostizieren zu können. Je höher der FeNO-Wert, desto wahrscheinlicher ist die Diagnose Asthma – auch bei normaler Lungenfunktion.

Die größte Einschränkung dabei ist leider, dass die Messung des FeNO weder in Deutschland noch in Österreich von den Krankenkassen erstattet wird. Wir haben handfeste Evidenz für diesen diagnostischen Schritt, aber da er nicht gezahlt wird, wird er auch nicht durchgeführt. Hier gibt es definitiv Aufholbedarf seitens der Krankenkassen, damit dieser Schritt in den fachärztlichen Praxen etabliert wird.

Eine Diskussion, die nun von unterschiedlichen Parteien geführt wird, betrifft die Begriffsdefinition der Asthmaremission, wobei dies in meinen Augen eine rein semantische Diskussion ist. Mit diesem Begriff wurde in erster Linie eine zeitliche Grenzlinie definiert, um zwischen kurzfristiger und langfristiger Kontrolle unterscheiden zu können. Sind die in der Leitlinie definierten 4 Punkte erfüllt, ist das Therapieziel, das wir mit den Patienten somit setzen können – die Remission – erreicht. Dies betrifft nicht nur Asthmatiker mit der milden Form, bei der es auch Spontanremission gibt: Dabei verschwinden zwar die Symptome, das Asthma ist dadurch aber nicht verschwunden. Bei der schweren Form steht uns mit der Antikörpertherapie heute eine Therapieoption zur Verfügung, mit der die Remission durchaus auch beim schweren Asthma zu erreichen ist – ein sensationeller Erfolg. Auch dabei stellt die Leitlinie einen nützlichen Leitfaden dar, um die richtige Biologikatherapie für Ihre Patienten auszuwählen.

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl

Karl Landsteiner Institut für klinische und experimentelle Pneumologie, Wien

Co-Autor der S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma 2023

Quelle:

„Die neue fachärztliche Asthma-Leitlinie (inkl. Differentialtherapie mit Biologika)“, Vortrag von Prof. Dr. Marek Lommatzsch, Rostock, am 31.März 2023 im Rahmen des 63. DGP-Kongresses in Düsseldorf; Pressemitteilung der DGP vom 31.März 2023

Literatur:

1 Lommatzsch M et al.: S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma 2023. https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-009l_S2k_Fachaerztliche-Diagnostik-Therapie-von-Asthma_2023-03.pdf ; zuletzt aufgerufen am 30.5.2023

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Pollenjahr 2025

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Wertvolle Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und auch dem Einfluss von Luftschadstoffen auf ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...