Molekulare Diagnostik bei Tierhaarallergien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Etwa 35–40% der österreichischen Allergiker sind gegen felltragende Tiere sensibilisiert, womit Tierhaare neben den Hausstaubmilben und Pollen zu den häufigsten Auslösern einer Inhalationsallergie zählen. Streng genommen ist die Bezeichnung „Tierhaarallergie“ nicht ganz korrekt, weil die Haare selbst eigentlich nicht die primäre Quelle der verantwortlichen Allergene sind. Diese werden meist in der Haut und in den Speicheldrüsen gebildet und gelangen erst sekundär auf das Fell. Nicht selten ist auch der Urin eine wichtige Allergenquelle, z.B. bei manchen Nagetieren oder auch beim Hund.

Keypoints

-

Die Katze und andere felltragende Tiere sind neben Pollen und Hausstaubmilbe die häufigste Ursache für allergische Rhinokonjunktivitis und Asthma.

-

Jeder 2. Tierhaarallergiker ist gegen zwei oder mehrere Tierarten sensibilisiert. Mit konventioneller Diagnostik bleiben Ursprung und Relevanz meist unklar.

-

Zahlreiche Allergene aus Katze, Hund und anderen Tieren wurden rezent auf molekularer Ebene charakterisiert und für die In-vitro-Diagnostik verfügbar gemacht.

-

Die Aufklärung individueller Sensibilisierungsmuster durch die molekulare Allergiediagnostik ermöglicht verbesserte Aussagen bezüglich primärer Sensibilisierungsquelle, potenzieller Kreuzreaktionen und klinischer Relevanz.

Wozu molekulare Allergiediagnostik bei Tierhaarallergien?

Eine Tierhaarallergie kann auf eine einzelne Tierart beschränkt sein oder gleich mehrere Arten betreffen. Monovalente Sensibilisierungen findet man häufig bei Katzenallergien, aber viel seltener bei Hunde- oder Pferdeallergien, wo nur 5–15% der Sensibilisierungen im Sinne einer Monosensibilisierung auftreten. In der Praxis ist mindestens jeder zweite Tierhaarallergiker gleichzeitig gegen zwei oder viele verschiedene Arten sensibilisiert. Ursache dafür kann eine echte unabhängige Mehrfachsensibilisierung sein, sehr oft ist es aber primär Folge von immunologischen Kreuzreaktionen zwischen bestimmten Allergenen, die in ähnlicher Form in verschiedenen Tierarten vorkommen.

Die konventionelle Allergiediagnostik mit Gesamtextrakten kann zwar Polysensibilisierungen gut erfassen, aber nicht zwischen genuiner (echter) Sensibilisierung und Kreuzreaktion unterscheiden, und damit auch nicht sicher erkennen, bei welcher Tierart die Allergie ihren Ursprung nimmt. Dies ist insbesondere bei Durchführung einer spezifischen Immuntherapie von großer Wichtigkeit.

Die konsequente biochemische Identifizierung vieler Tierallergene in den vergangenen Jahren und ihre Reinigung bzw. ihre gentechnologische Herstellung als rekombinante Proteine für die In-vitro-Diagnostik haben unser Verständnis für die oft komplexen Sensibilisierungsmuster bei Tierhaarallergikern maßgeblich verbessert.

„Markerallergene“ bei Tierhaarallergien

Bei den Pollenallergien und den Insektengiftallergien ist die molekulare Allergiediagnostik mittlerweile Standard. Mithilfe der Definition selektiver „Markerallergene“ kann hier die primäre Sensibilisierungsquelle meist sehr sicher identifiziert und im Falle einer Immuntherapie der geeignete Impfstoff ausgewählt werden.

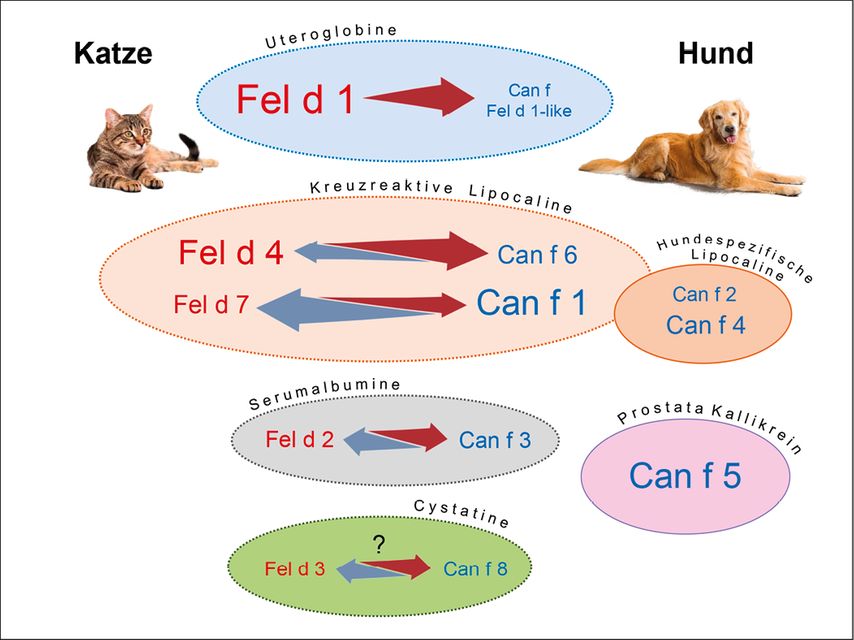

Bei den Tierhaarallergien ist die Situation etwas schwieriger, weil fast alle bekannten Tierhaarallergene Proteinfamilien angehören, die in vielen verschiedenen Arten vorkommen, sodass sich verlässliche artspezifische Markerallergene nur teilweise definieren lassen. Innerhalb jeder dieser Allergenfamilien können, je nach Ähnlichkeit der einzelnen Vertreter untereinander, Kreuzreaktionen auftreten, die am Ende sehr komplexe individuelle Kreuzsensibilisierungsmuster bedingen. Gerade bei den häufigsten Tierhaarallergien, denen gegen Katze und Hund, spielen solche kreuzreaktiven Allergene eine wichtige Rolle und sind häufige Ursache für Polysensibilisierungen (Abb.1).

Abb. 1: Wichtige Haupt- und Nebenallergene aus Katze und Hund und mögliche Kreuzreaktionen zwischen homologen Allergenen

Die komplexe Welt der Tierhaarallergene

Neben den ubiquitären Serumalbuminen, die schon lange als kreuzreaktive Tierhaarallergene bekannt sind, ist nach neueren Erkenntnissen vor allem die große Proteinfamilie der Lipocaline für Kreuz-reaktionen und Polysensibilisierungen hauptverantwortlich. Dieser Allergenfamilie gehören viele Haupt- oder Nebenallergene von Katze, Hund und Pferd an, und auch nahezu alle Hauptallergene der Kleintiere (Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster etc.) sind Lipocaline. Die Sequenzübereinstimmung zwischen verschiedenen Lipocalinen ist allerdings sehr variabel und beträgt oft nur 20%, d.h., alle Lipocaline weisen zwar die Lipocalin-typische Grundstruktur auf, ihre Oberfläche kann aber im Detail so unterschiedlich sein, dass zwischen ihnen keine immunologischen Kreuzreaktionen auftreten. Vergleicht man alle bisher bekannten Lipocalin-Allergene aus Felltieren miteinander, so lassen sich mehr als zehn verschiedene Ähnlichkeitscluster unterscheiden, die mit den anderen Clustern nur sehr geringe Ähnlichkeit aufweisen. Allein die bekannten Lipocaline aus Katze und Hund verteilen sich auf vier verschiedene Cluster. De facto kann jeder dieser Cluster jeweils als eigenständige, unabhängige Allergenfamilie betrachtet werden, auch wenn derzeit noch alle unter dem Namen Lipocalin subsummiert werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Tierarten gleich mehrere verschiedene Lipocaline produzieren, die untereinander meist weniger Ähnlichkeit aufweisen als mit den Lipocalinen anderer Arten. So sind aus dem Hund bereits vier verschiedene Lipocalin-Allergene bekannt, aus der Katze zumindest zwei (Abb.1).

Praktischer Nutzen der Komponentendiagnostik im Alltag

Eine Reihe von rezenten Untersuchungen an Kindern und Erwachsenen hat gezeigt, dass die Aufschlüsselung individueller Sensibilisierungsprofile mittels molekularer Diagnostik wertvolle Hinweise auf die klinische Relevanz der Sensibilisierung gibt und dass bestimmte Sensibilisierungsprofile mit einem erhöhten Risiko für schwere Rhinitis und Asthma assoziiert sind. So leiden etwa Katzen- und Hundeallergiker, die nicht nur IgE-Antikörper gegen die Hauptallergene Fel d 1 bzw. Can f 5, sondern auch gegen Lipocaline und andere Minorallergene bilden, signifikant häufiger an Asthma bzw. schwerem Asthma. Auch die Anzahl der erkannten Allergene ist positiv mit klinischer Relevanz und Schweregrad assoziiert.

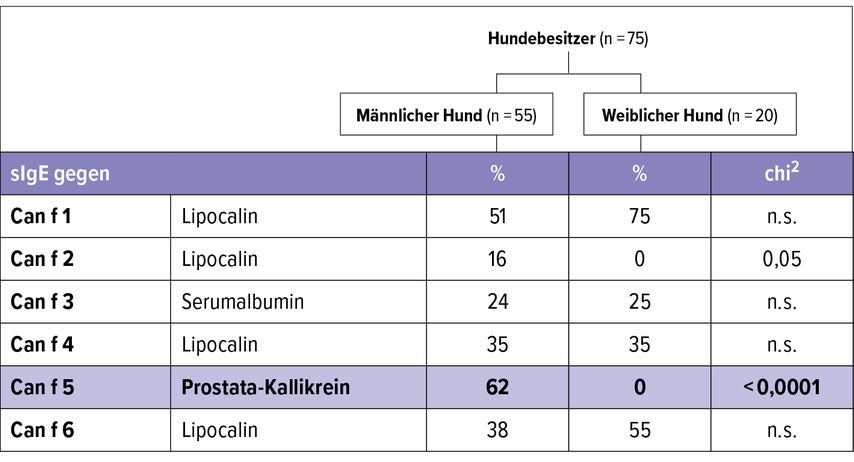

Ein plakatives Beispiel für den unmittelbaren praktischen Nutzen der molekularen Diagnostik ist das Hunde-Majorallergen Can f 5. Dieses Allergen entspricht dem Prostata-Kallikrein und wird nur von männlichen Tieren gebildet. Hundeallergiker mit einer monovalenten Sensibilisierung gegen Can f 5 sind nachweislich in der Lage, gefahrlos ein weibliches Tier zu halten. Das trifft in der Praxis auf immerhin ca. 30% aller Hundeallergiker zu.

Im Regelfall kann die molekulare Analyse bei Polysensibilisierten den primären Allergieauslöser identifizieren und die molekulare Basis der Kreuzsensibilisierung aufklären. Dies ist wichtig, weil Kreuzreaktionen je nach beteiligtem Allergen unterschiedliche klinische Relevanz haben könnten. So zeigen zwar 50% aller Katzenallergiker im Routinetest auch einen positiven Allergietest auf Hund, aber viele von ihnen entwickeln keinerlei Symptome bei Hundekontakt. Rezente Beobachtungen sprechen dafür, dass solche Doppelsensibilisierungen dann klinisch relevant sind, wenn sie auf einer Lipocalin-Kreuzreaktivität beruhen, hingegen nur sehr selten, wenn sie auf der Kreuzreaktivität zwischen dem Katzen-Hauptallergen Fel d 1 und dem homologen Uteroglobin im Hund basieren (Abb.1).

Sensibilisierungsprofil und Tierbesitz

Eine interessante Frage ist auch, ob und wie sehr individuelle Sensibilisierungsmuster mit aktuellem oder früherem Tierbesitz korrelieren. Dazu gibt es verhältnismäßig wenige Daten. Allergien gegen Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Mäuse finden sich in der Praxis vorrangig bei Personen, die konkret Kontakt zu diesen Tieren haben oder hatten, was einen engen Zusammenhang zwischen Allergenexposition und Sensibilisierung unterstreicht.

Katzen- und Hundeallergene sind jedoch mehr oder weniger ubiquitär anzutreffen und finden sich nachweislich auch in Schulen, Kindergärten, Restaurants oder öffentlichen Verkehrsmitteln in relevanten Konzentrationen, weshalb Katzen- und Hundesensibilisierungen auch ohne eigenen Tierbesitz möglich sind. Dies gilt speziell für die Katze. Untersuchungen an deutschen Schulkindern ohne eigene Katze haben ergeben, dass das Sensibilisierungsrisiko mit der Anzahl der Katzenbesitzer unter den Mitschülern steigt. Jeder zweite untersuchte Kindergarten in Deutschland weist Katzenallergenkonzentrationen auf, wie sie ansonsten in Haushalten von Katzenbesitzern gefunden werden. Das Katzen-Hauptallergen Fel d 1 ist ein besonders potentes Allergen, das vor allem bei atopisch prädisponierten Personen auch ohne enge Katzenkontakte regelmäßig zur Sensibilisierung führt.

Anders sieht es aber bei den Katzen-Minorallergenen und den Hundeallergenen aus. Sieht man sich hier mithilfe der molekularen Diagnostik die Sensibilisierungsprofile im Detail an, so ergibt sich ein sehr deutlicher Zusammenhang zwischen Tierbesitz und Sensibilisierungsmuster. Zum Beispiel finden sich IgE-Antikörper gegen das Katzen-Minorallergen Fel d 4 weitaus häufiger bei Katzenbesitzern als bei Nichtbesitzern. Diese Fel-d-4-Sensibilisierung bedingt bei den meisten Betroffenen gleichzeitig eine Kreuzallergie auf Hund und Pferd, weil diese homologe Allergene (Can f 6 bzw. Equ c 1) mit 60–70% Sequenzidentität enthalten. Tatsächlich werden 50% aller im Routinebetrieb detektierten Hundesensibilisierungen nicht vom Hund, sondern über diverse Kreuzreaktionen von der Katze ausgelöst!

Umgekehrt unterscheiden sich unter den Hundeallergikern die Hundebesitzer in ihrem Profil ganz klar von den Nichtbesitzern. Sind beispielsweise bei einem Patienten IgE-Antikörper gegen die hundespezifischen Allergene Can f 2, Can f 4 oder Can f 5 nachweisbar, handelt es sich in 90–100% der Fälle um einen Hundebesitzer. Ohne enge Hundekontakte sind solche Sensibilisierungen selten. Beim Can f 5 (Prostata-Kallikrein), das nur von männlichen Tieren gebildet wird, lässt sich die Bedeutung der realen Allergenexposition noch klarer differenzieren: Eine Can-f-5-Sensibilisierung tritt nahezu ausschließlich bei Besitzern männlicher Tiere auf, aber fast niemals bei Besitzern weiblicher Tiere (Abb.2).

Abb. 2: Einfluss von Tierbesitz auf individuelle molekulare Sensibilisierungsmuster am Beispiel des Hunde-Majorallergens Can f 5 (Prostata-Kallikrein). Eine Sensibilisierung gegen das nur von männlichen Tieren gebildete Can f 5 findet man spezifisch bei Hundebesitzern und unter diesen selektiv bei Haltern männlicher Tiere (modifiziert nach Hemmer W et al. 2021)

Literatur:

● Bjerg A et al.: A population-based study of animal component sensitization, asthma, and rhinitis in schoolchildren. Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 557-63 ● Hemmer W et al.: Molecular sensitization patterns in animal allergy: relationship with clinical relevance and pet ownership. Allergy 2021; 76: 3687-96 ● Konradsen JR et al.: Severe childhood asthma and allergy to furry animals: refined assessment using molecular-based allergy diagnostics. Pediatr Allergy Immunol 2014; 25: 187-92 ● Nwaru BI et al.: Furry animal allergen component sensitization and clinical outcomes in adult asthma and rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract 2019; 7: 1230-38 ● Sander I et al.: Indoor allergen levels in settled airborne dust are higher in day-care centers than at home. Allergy 2018; 73: 1263-75 ● Schoos AM et al.: Children monosensitized to Can f 5 show different reactions to male and female dog allergen extract provocation: a randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol Pract 2020; 8: 1592-97 ● Uriarte SA, Sastre J.: Clinical relevance of molecular diagnosis in pet allergy. Allergy 2016; 71: 1066-68

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Pollenjahr 2025

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Wertvolle Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und auch dem Einfluss von Luftschadstoffen auf ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...