Innovative Pharmakotherapien bei ILD

Bericht:

Mag. Andrea Fallent

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Derzeit befinden sich mehrere Wirkstoffe für die Behandlung von idiopathischer pulmonaler Fibrose (IPF) und progredienter pulmonaler Fibrose (PPF) in der Entwicklung, wobei verschiedene Mechanismen, u.a. auch KI, genützt werden.

Neue pharmakologische Therapien bei interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD) lassen sich mit dem Marvel-Universum vergleichen: Es gibt alte Schurken und alte Superhelden – und auch zunehmend neue Charaktere, im übertragenen Sinn junge antifibrotische Superhelden. Manche sind Flops, andere Blockbuster, und ihr Schicksal wird durch den Box-Office-Erfolg, in diesem Fall die Ergebnisse in klinischen Prüfungen, entschieden“, erklärte Dr. Sheetu Singh, Rajasthan Hospital, Jaipur, Indien, einleitend bei ihrem Vortrag.

Klinischer Fall und Therapien bei IPF

Singh stellte die Kasuistik eines 69-jährigen Patienten mit fortschreitender Dyspnoe seit einem Jahr vor. Anamnese: ehemaliger Raucher mit 18 „pack years“, keine Expositionen, keine Kollagenosen, keine familiäre Belastung. Die forcierte Vitalkapazität (FVC) lag bei etwa 50%, die Tests auf ANA, RF und Anti-CCP fielen negativ auf. Die Diagnose lautetet: idiopathische pulmonale Fibrose (IPF). Der Patient erhielt Nintedanib 150mg 2x täglich, doch die Werte verschlechterten sich: Die FVC sank von 50 auf 43%, bildgebend zeigten sich vermehrt Honigwabenmuster, Fibrosierung und Reduzierung des Lungenvolumens – also eine Progression der IPF.

Zu den Therapieoptionen in diesem konkreten Fall, über die das Kongress-Auditorium abstimmen konnte, erkärte Singh: „Die Lungentransplantation ist zwar etabliert, aber es werden nur einige Tausend pro Jahr durchgeführt, obwohl Zigtausende Patienten sie benötigen würden. Das Problem ist also weniger der Stand der Wissenschaft, sondern eher Zugang und Verfügbarkeit.“ Für den besagten Patienten hätte daher vermutlich eine Therapie Priorität, die das Leben verlängert und die Lebensqualität verbessert.

Pathophysiologie und Wirkmechanismen

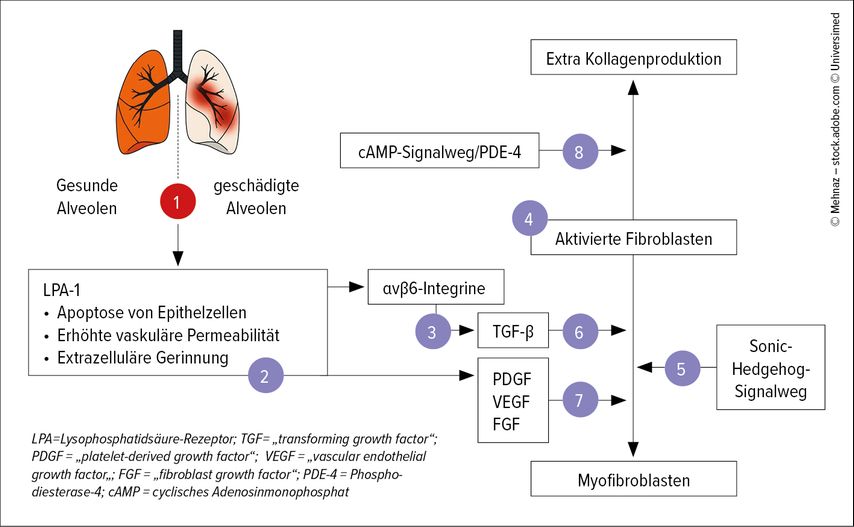

Singh erläuterte die Entstehung von IPF und PPF (Abb.1): Gesunde Alveolen werden durch verschiedene Einflüsse geschädigt (Genetik, Autoimmunität, Viren, Bakterien, Umweltantigene), die den Lysophosphatidsäure-Rezeptor 1 (LPA1-Rezeptor) aktivieren, was zu Apoptose, verstärkter Gefäßpermeabilität und Koagulation im Extrazellulärraum führt und wiederum Integrin αvβ und den transformierenden Wachstumsfaktor TGF-β sowie weitere Signalwege aktiviert. Diese Mechanismen bewirken, dass aktivierte Fibroblasten in Myofibroblasten umgewandelt werden. Zudem existiert der Sonic-Hedgehog(Shh)-Signalweg, der die Fibroblasten aktiviert. Die aktivierten Fibroblasten lagern auch vermehrt Kollagen ab, und zwar über den Phosphodiesterase-4(PDE-4)-Signalweg.

Aktuelle Wirkstoffe und Studiendaten

Admilparant

Der LPA1-Antagonist Admilparant reduziert die Fibroblastenproduktion, Gefäßpermeabilität und Apoptose, führt aber auch zu Blutdruckabfall als unerwünschter Nebenwirkung. Zu dem Wirkstoff läuft eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte Phase-III-Studie. Bexotegrast hemmt die Aktivierung von TGF-β, indem es die Integrine αvβ6/αvβ1 blockiert. Die wichtigsten klinischen Phase-II-Studien dazu, INTEGRIS-IPF und BEACON-IPF, wurden wegen unerwünschter Nebenwirkungen beendet.

Treprostinil

Treprostinil ist ein inhalativer Wirkstoff aus der Gruppe der Prostacyclinanaloga und hemmt die Fibroblastenproliferation und -produktion. Die laufenden Studien INCREAS, TETON 1 und TETON 2 untersuchen über 52 Wochen als primären Endpunkt die absolute Veränderung des FVC zum Basiswert bei IPF, sekundär die klinische Verschlechterung inklusive Tod und Hospitalisierung. Die häufigste Nebenwirkung ist Husten, der so stark war, dass einige Patienten aus der Behandlungsgruppe ausgeschlossen werden mussten. In TETON 2 war Treprostinil bezüglich der absoluten FVC-Veränderung im Vergleich zu Placebo signifikant überlegen und zeigte auch bei den sekundären Endpunkten Überlegenheit, u.a. bei der Verbesserung der Lebensqualität (DLCO).

Taladegib

Das Small Molecule Taladegib hemmt den Shh-Signalweg, als wichtigste klinische Studie zu Wirksamkeit und Sicherheit läuft die WHISTLE-PF-Studie, die voraussichtlich 2026 abgeschlossen wird.

Kombination von Pirfenidon und Nintedanib

Bei den altbekannten Wirkstoffen Pirfenidon und Nintedanib geht man nun laut Singh zu Kombinationstherapien über, was derzeit ein weiteres viel diskutiertes Thema ist. Singh: „Zurzeit läuft die IPF-Studie PROGRESSION, in der beide Medikamente zusammen angewendet werden, sodass man zwei Wirkmechanismen hat, aber auch doppelt so viele Nebenwirkungen wie Diarrhö, erhöhte Leberwerte und Photosensitivität.“

Um die Nebenwirkungen von oralem Pirfenidon zu umgehen, wird derzeit der inhalative Wirkstoff in einer Phase-IIb-Studie untersucht, welche die Veränderung der FVC zum Basiswert analysiert. Ein Analogon von Pirfenidon, nämlich Sufenidon, wird aktuell ebenfalls in Phase-IIb-Studien untersucht. Neben dem Tyrosinkinase-Hemmer Nintedanib hat auch Anlotinib das Potenzial, Fibroblasten zu hemmen, der Wirkstoff wird derzeit in Phase II und III getestet.

Nerandomilast

Aus den FIBRONEER-Studien weiß man bereits, dass der Phosphodiesterase-4B-Hemmer Nerandomilast sehr viel Potenzial bei der Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose (IPF) und progredienter Lungenfibrose (PPF) hat. Nerandomilast konnte die Verschlechterung der FVC reduzieren, zeigte aber keine Effektivität bei akuten Exazerbationen, Hospitalisierung oder Mortalität.1,2 Singh: „Das Medikament ist also vielversprechend, aber wir müssen abwarten, wie es sich in den nächsten Jahren in der Praxis bewährt.“ Eine Publikation von Singh mit den aktuellen Erkenntnissen wird demnächst im New England Journal of Medicine publiziert.

Buloxibutid

Erwähnenswert ist für Singh auch Buloxibutid, ein selektiver oraler Angiotensin-II-Typ-2-Rezeptor-Agonist (AT2-Agonist), der durch die Aktivierung eines natürlichen Reparaturmechanismus die Fibrosierung hintanhält.

„Bemerkenswert ist zudem, dass uns KI nun bei der Entwicklung neuer Medikamente hilft“, so Singh. Erstmals wurde mit Rentosertib ein Wirkstoff mit generativer künstlicher Intelligenz für die IPF-Therapie entwickelt, um die fortschreitende Vernarbung des Lungengewebes aufzuhalten oder sogar umzukehren, indem es das Protein TNIK hemmt.

Therapieoptionen bei Sarkoidose

In Hinblick auf neue Therapieoptionen bei Sarkoidose nannte Singh die PREDMETH-Studie, deren Ergebnisse Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden.3 Patienten wurden im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder Prednison oder Methotrexat (MTX). Der primäre Endpunkt war die mittlere Veränderung des FVC-Werts vom Ausgangswert bis zur Woche 24. 138 Patienten wurden randomisiert, 70 erhielten Prednison und 68 MTX. Das Ergebnis: MTX war Prednisolon nach 24 Wochen bzgl. der FVC-Veränderung nicht unterlegen. Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit und gesteigerter Appetit waren die häufigsten Nebenwirkungen von Prednison, während Übelkeit, Müdigkeit und erhöhte Leberwerte zu den häufigsten Nebenwirkungen von Methotrexat zählten.

Singh: „Derzeit werden viele Medikamente für neue Indikationen eingesetzt. Bei Sarkoidose wird Nintedanib im Rahmen der NINSARC-Studie untersucht, Pirfenidon in der PirFS-Studie, und es gibt einen neuen Wirkstoff namens Efzofitimod, einen neuartigen Immunmodulator, der Neuropilin 2 bindet.“

Seltene Lungenerkrankungen

Belimumab ist ein neues Medikament, das gegen die mit systemischer Sklerose assoziierte ILD (SSc-ILD) untersucht wird. Der Antikörper bindet an das B-Lymphozyten-Stimulationsprotein (BLyS) und reduziert dadurch die Überlebensrate von B-Zellen. Singh: „Zur entsprechenden Studie werden wir möglicherweise in einigen Jahren Ergebnisse vorliegen haben.“

Zum Antisynthetase-Syndrom werden Immunsuppressiva untersucht. In der CATR-PAT-Studie wird eine Kombination aus Cyclophosphamid und Azathioprin im Vergleich zu Tacrolimus in Hinblick auf Überlebensraten eingesetzt. Nintedanib wird für die Myositis-assoziierte ILD (MA-ILD) neu positioniert, Pirfenidon für die Dermatomyositis-assoziierte ILD. Singh: „Ich denke, wir sind schon weit gekommen, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.“

Resümee

Singhs Schlussfolgerung: „In den letzten 20 Jahren wurden vier neue Wirkstoffe für IPF eingeführt. Die derzeitigen Pharmakotherapien verlangsamen zwar die Verschlechterung der FVC, es besteht aber keine Evidenz dafür, dass sie den Prozess stoppen oder umkehren können.“

Mehrere neuartige Wirkstoffe für die Behandlung von IPF und PPF sind in der Entwicklung, wobei verschiedene Mechanismen, u.a. auch KI, zum Einsatz kommen. Die meisten dieser Wirkstoffe befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Einige Phase-II- oder Phase-III-Studien sind zwar vielversprechend, müssen aber mit Vorsicht betrachtet werden. Es braucht weitere innovative klinische Studien mit Endpunkten wie Lebensqualität, Dyspnoe-Scores, Belastbarkeit, Hospitalisierung und Mortalität. Singh: „Wir träumen also immer noch von einem Wundermittel, um den Krankheitsprozess umzukehren oder aufzuhalten.“

Quelle:

„State of the art: ILD emerging pharmacological therapies in interstitial lung diseases“, Vortrag von Dr. Sheetu Singh, Jaipur, India, im Rahmen des ERS Congress, 29. September 2025

Literatur:

1 Maher TM et al.: Nerandomilast in patients with progressive pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2025; 392; 2203-14 2 Richeldi L et al.: Nerandomilast in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2025; 392: 2193-202 3 Kahlmann V et al.: First-Line treatment of pulmonary sarcoidosis with prednisone or methotrexate. N Engl J Med 2025; 393: 231-42

Das könnte Sie auch interessieren:

Radon – Risiko und Schutz in Österreich

Die WHO weist Radon als ein Karzinogen der Klasse 1 (nachweislich krebserregend) und die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs aus.1 In Österreich werden etwa 10% der ...

Post-Covid-Rehabilitation: die zentrale Rolle der Fatigue

Fünf Jahre nach dem ersten Ausbruch von SARS-CoV-2 sind die Folgen von Long bzw. Post Covid weiterhin allgegenwärtig. Wir sehen eine große Gruppe meist jüngerer Patient:innen, die trotz ...

.jpg)