Die ambulant erworbene Pneumonie beim Kind und Jugendlichen

Klinische Abteilung für Pädiatrische<br>Pulmonologie und Allergologie;<br> CF-Zentrum Graz<br>Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde<br>Medizinische Universität Graz<br>E-Mail: andreas.pfleger@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Nicht nur in südostasiatischen oder afrikanischen Ländern, auch in unseren Breitengraden ist die Inzidenz der ambulant erworbenen Pneumonien nicht zu vernachlässigen. Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern ist es manchmal schwierig, zwischen bakteriellen und viralen Ursachen zu unterscheiden. In Abhängigkeit vom Schweregrad der Pneumonie sind die Diagnosemethoden sowie Therapieoptionen anzupassen.

Keypoints

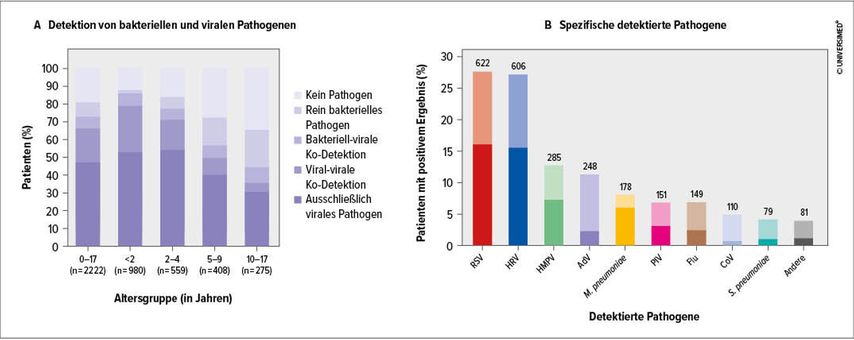

Im Rahmen einer multizentrischen Studie konnten bei ca. zwei Drittel der Kinder mit ambulant erworbener Pneumonie, welche stationär behandelt werden mussten, ein oder mehrere Viren nachgewiesen werden.

Mit 8 % war die Rate der Pneumoniepatienten im Kindesalter mit nachgewiesener bakterieller Besiedlung vergleichsweise eher gering.

Je jünger die Kinder mit ambulant erworbenen Pneumonien sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Virusätiopathogenese.

Die Pneumoniediagnose wird in erster Linie klinisch gestellt und umfasst eine erhöhte Atemfrequenz, Einziehungen, meist Fieber und evtl. diskontinuierliche Rasselgeräusche.

Eine unkomplizierte, ambulant erworbene Pneumonie kann ambulant und mittels Aminopenicillin für fünf bis sieben Tage in der Regel gut behandelt werden.

Die Inzidenz ambulant erworbener Lungenentzündungenbeträgt bei Kindernim Vorschulalter 328 auf 100000 im Jahr und bei den überfünf Jahre alten Kindern und Jugendlichen wird sie in einer norwegischen Kohortenstudie mit 148 auf 100000 im Jahr angegeben.1 Ähnliche Daten mit 157 auf 100000/Jahr wurden in einer 2015 publizierten Studie mit über 2300 Patienten aus Amerika berichtet.2 In dieser Studie waren Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren, die mit einer ambulant erworbenen Pneumonie aufgenommen werden mussten, eingeschlossen. Auch in dieser Studie war die höchste Inzidenz bei den unter 2-jährigen Patienten zu erkennen.2 Nach wie vor problematisch ist die Lage in Ländern des südostasiatischen Raumes oder in Afrika (Pakistan, Indien, Nigeria, Kongo, Äthiopien u.a.). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von 808694 Kindern unter fünf Jahren, die 2017 an einer Pneumonie verstorben sind,das sind15% aller Todesfälle in dieser Altersgruppe.

Auslösende Pathogene

Auslöser für Pneumonien sind weltweit Viren, aber auch Bakterien und Pilze. Ursachen für die hohe Inzidenz in vielen Ländern des afrikanischen und südostasiatischen Kontinents sind Unterernährung und nicht ausreichende Impfungen gegen Haemophilusinfluenzae TypB bzw. Pneumokokken und Masern/Mumps; weiters Festbrennstoffe mit offenen Feuerstellen zum Kochen, hohe HIV-Inzidenz und hohe Tuberkuloseinzidenz. Die Programme der WHO zielen darauf ab, Ernährungs- und Impfprojekte zu verwirklichen und über speziell geschultes Pflegepersonal ambulante Pneumonieerkennung und -behandlung zu ermöglichen. Während das Risiko für eine ambulant erworbene Pneumonie 0,015 Episoden/Kind/Jahr in wohlhabenden Ländern und 0,22 Episoden/Kind/Jahr in Entwicklungsländern beträgt (immerhin um 25% weniger als noch vor 10 Jahren!), erhält maximal ein Drittel der Kinder mit bakterieller Lungenentzündung in ressourcenarmen Ländern ein Antibiotikum.3–5 Die Inzidenz viraler Pneumonien ist bei Kleinkindern höher als bei Schulkindern und auch davon abhängig, ob Kinder an unteren Atemwegserkrankungen wie Asthma und rekurrierenden Bronchitiden leiden. Mit demmittleren Alter von zwei Jahren und der mit 33% hohen Anzahl an „reactive airway disease“ erklärt sich auch die sehr hohe Rate an Pneumonien mit Virusnachweis in der eingangs zitierten amerikanischen Studie von 2015 an über 2300 stationär behandelten Kindern mit ambulant erworbener Lungenentzündung (Tab.1).2 Diese Studie verglich u.a. aus Nasen-Rachen- und Mund-Rachen-Sekret gewonnene Befunde der Pneumoniegruppe mit denen einer gesunden Kontrollgruppe (zu elektiven chirurgischen Eingriffen vorgesehene Kinder und Jugendliche). Währendder Nachweis von einem oder mehreren Viren (Respiratory Syncytial Virus [RSV] 28%, Rhinovirus [RV] 27,3% und humanes Metapneumovirus [hMPV] 12,8%) in der Pneumoniegruppezu 66% gelang, fand man in der Kontrollgruppe bis auf 17% mit Rhinovirusnachweis nur in weniger als 3% weitere Erreger. Bei Kindern mit stationär zu behandelnder ambulant erworbener Pneumonie konnten in 8% eines oder mehrere pyogene Bakterien, davon 4% Streptococcus pneumoniae, 1% Staphylococcus aureus und 1% Streptococcus pyogenes, nachgewiesen werden; in 7% ergaben sich gemischte Bakterien- und Virennachweise und in 8% wurde (deutlich häufiger bei den überFünfjährigen) Mycoplasma pneumoniae gefunden.

Tab. 1: Ätiologie/Epidemiologie ambulant erworbener Pneumonien (AEP) bei zur Behandlung stationär aufgenommenen Kindern (modifiziert nach Jain S et al. 20152)

Virale oder bakterielle Pneumonie?

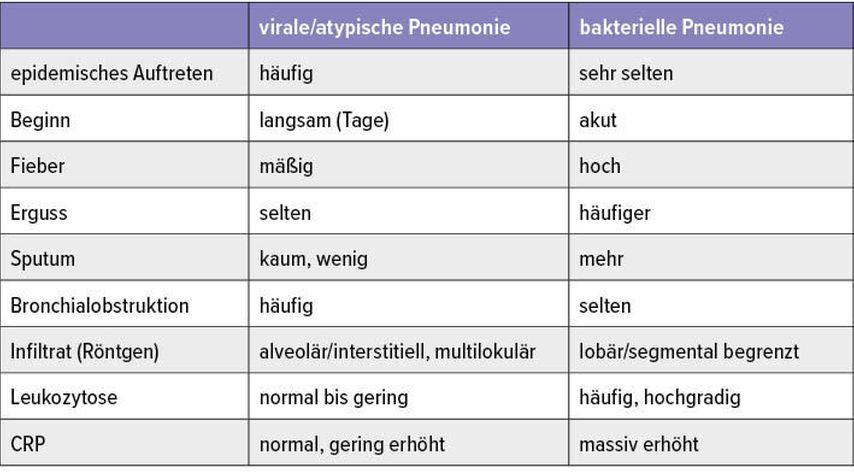

Allgemein gilt:Je jünger die Kinder sind und je eher Zeichen einer „obstruktiven Bronchitis“ mit pfeifenden Atemgeräuschen (Giemen) vorhanden sind, desto wahrscheinlicherist eine Virusätiopathogenese und man kann vorerst mit einer bronchienerweiternden inhalativen Therapie mit kurz wirksamen Bronchodilatatoren und Vorschaltkammer eine Behandlung ohne Antibiotikum beginnen, insbesondere wenn die Kinder kein Fieber haben. Entsprechende Aufklärung über eine Wiedervorstellung bei klinischer Verschlechterung und eine Kontrolle nach ein bis drei Tagen, um eine mögliche bakterielle Sekundärinfektion zu erkennen, sind angezeigt. Für bakterielle Pneumonien sind Mitbeteiligungen der Atemwege mit Einengung derselben und pfeifende Atemgeräusche (außer bei Mykoplasmeninfektionen) untypisch (siehe Tab.2). Häufig findet sich allerdings auch bei bakteriellen Pneumonien ein vorausgehender Virusinfekt der oberen und manchmal auch der unteren Atemwege. Bekannt sind Komplikationen v.a. bei schwer an Influenza erkrankten Kindern (noch mehr bei Erwachsenen) mit sich darauf entwickelnden sekundären bakteriellen Pneumonien (Streptococcus pneumoniae und Staphylococcus aureus als Erreger).

Tab. 2: Virale vs. bakterielle Pneumonien im Kindesalter

Diagnose und Definitionen

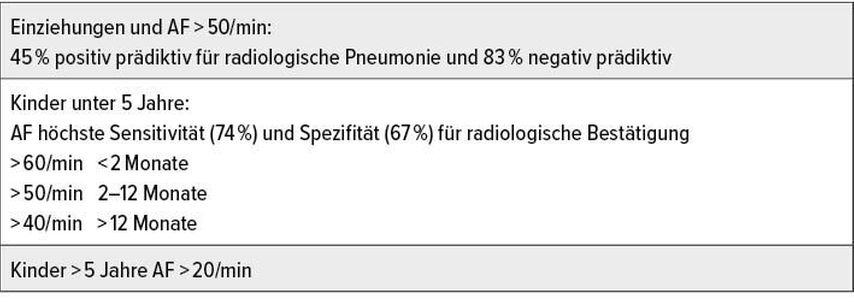

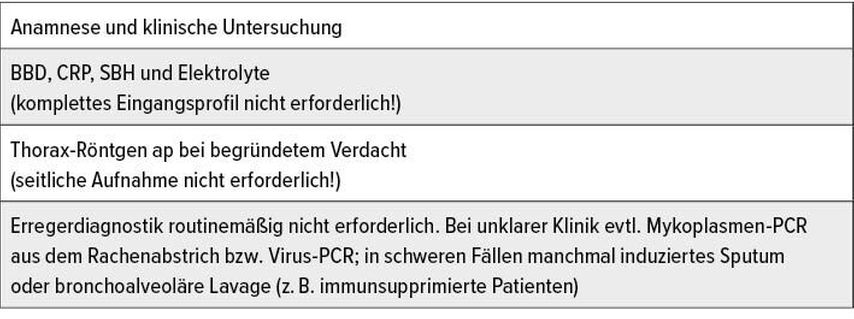

Die Diagnose einer Pneumonie wird in erster Linie klinisch gestellt und umfasst eine erhöhte Atemfrequenz, Einziehungen und meist (aber nicht immer) Fieber bzw. evtl. diskontinuierliche Rasselgeräusche; manchmal werden auch in den Bauch ausstrahlende Schmerzen angegeben (z.B. bei Unterlappenpneumonien mit Beteiligung der Pleura diaphragmatica) oder schmerzhafte Atmung mit Seitwärtsneigung des Thorax zur betroffenen Seite bei Pleuritis. Ein abgeschwächtes Atemgeräusch kann auf einen Pleuraerguss oder ein großes lobäres Infiltrat hinweisen. Ein Blutbild und CRP sowie Bestimmung der Elektrolyte und Blutgasanalyse wie auch ein Thoraxröntgen werden bei schweren, stationär zu behandelnden Pneumonien empfohlen. Nichtschwere und somit ambulant behandelbare Pneumonien erfordern nicht zwingend ein Thoraxröntgen. Auch ein Blutbild und CRP sind zumindest nicht routinemäßig empfohlen, da die Unterscheidung zwischen viral und bakteriell damit nicht immer gelingt.6

Definition der nichtschweren ambulant erworbenen Pneumonie im Kindesalter:

-

Atemfrequenz >50/min bei 2–11 Monate alten Kindern

-

Atemfrequenz >40/min bei 12–59 Monate alten Kindern

-

Atemfrequenz >20/min bei Kindern ab fünf Jahren, mit oder ohne Einziehungen, mit oder ohne Fieber.

Die Definition der schweren ambulant erworbenen Pneumonie umfasst zusätzliche Warnsymptome wie: stark reduzierten Allgemeinzustand, Nahrungsverweigerung, Dehydratation, Somnolenz oder Bewusstlosigkeit sowie zerebrale Krampfanfälle (siehe Tab.3 und 4).6

Tab. 3: Klinik der Pneumonie (modifiziert nach WHO und Rose et al. 2017)6

Tab. 4: Diagnostik der Pneumonie (modifiziert nach Rose et al. 2017)6

Behandlung der Pneumonie

Eine stationäre Behandlung ist bei moderat bis schwerer Pneumonie in jedem Fall dann indiziert, wenn eine pulsoxymetrische Sättigung von ≤92% gegeben ist, weiters bei deutlicher Tachypnoe, Hauteinziehungen (interkostal, jugulär, subkostal), stöhnender Atmung, Apnoen, beeinträchtigter Vigilanz, Somnolenz oder bei zerebralen Krampfanfällen.

Bei Säuglingen unter sechs Monaten sowie Kindern mit Verweigerung der oralen Antibiotikaeinnahme, Trinkverweigerung, ebenso bei unsicheren sozialen Verhältnissen oder unsicherem Follow-up sollte eher mit einer Aufnahme zur Behandlung reagiert werden.

Die Behandlung der pädiatrischen ambulant erworbenen unkomplizierten bakteriellen Pneumonie besteht in der Einnahme von Amoxicillin (evtl. plus Clavulansäure) 80–90mg/kg/Tag in zwei Einzeldosen für fünf bis sieben Tagen. Eine Alternative bei Penicillinallergie besteht in Clarithromycin 15mg/kg/Tag in zwei Dosen für sieben Tage. In wohlhabenden Ländern gibt es wenige Untersuchungen zur Dauer der oralen Antibiotikatherapie bei unkompliziertem Verlauf mit raschem klinischem Ansprechen.

Eine gut geplante Studie aus Südisrael zeigte, dass im Fall einer radiologisch und mittels Labor bestätigten bakteriellen Pneumonie drei Tage zu kurz waren, aber eine 5-tägige Behandlung einer 10-tägigen gleichwertig war. 40% der nur drei Tage behandelten 6–59 Monate alten Kinder mussten dagegen stationär zur Behandlung aufgenommen werden.7

Bei Mykoplasmen- oder Chlamydienpneumonien ist die orale Einnahme von Clarithromycin (15mg/kg/Tag in zwei Dosen für mindestens zehn Tage), alternativ Azithromycin (10mg/kg/Tag Einzeldosis [ED] am 1.Tag, dann 5mg/kg/Tag ED für vier Tage) oder nach dem 7.–8. Lebensjahr Doxycyclin (4mg/kg/Tag ED am 1.Tag, dann 2mg/kg/Tag ED vom 2.–10. Tag) die Therapie der Wahl.

Zur intravenösen Behandlung der unkomplizierten Pneumonie ist ebenso Amoxicillin (+Clavulansäure) 150mg/kg/Tag in drei Dosen wirksam, alternativ Cefuroxim (100mg/ kg/Tag in drei Dosen) oder Ceftriaxon 100mg/kg/Tag als Einzelgabe. Eine Umstellung auf eine orale Gabe ist nach 72 Stunden bei optimalem Verlauf möglich; nach weiteren 24 Stunden ohne Fieber ist die Entlassung mit einer insgesamt sieben Tage dauernden Therapie bei unkompliziertem Verlauf vorgesehen.

Bei Fieber über 48 Stunden nach Beginn der Behandlung einer bakteriellen Lungenentzündung stellt sich, neben der Frage der Therapieadhärenz und einer ausreichenden Dosierung der Antibiotikatherapie, die Frage nach Komplikationen, wie einem Pleuraerguss oder einem Lungenabszess. Beides ist mittels Thoraxsonografie verifizierbar;im Fall eines Pleuraexsudates bei einer lateralen Ergussausdehnung von deutlich über 10mm sind eine Pleurapunktion und Pleuradrainage zur Sekretgewinnung für eine bakterielle PCR und Kulturbestimmung wie auch zur Entlastung vorgesehen. Oft wird dann auch ein tiefengängiges Antibiotikum (wie z.B. Clindamycin 30–40mg/kg/Tag in drei Einzeldosen i.v.) insbesondere bei Abszedierung dazugegeben und die Therapiedauer dem Verlauf angepasst (2–4 Wochen nach Abfiebern). Wenn auch geringe pleurale Begleitergussbildungen häufig sind, ist doch die Entwicklung eines Pleuraempyems selten: Maximal 0,7% der mit ambulant erworbener Pneumonie aufgenommenen Kinder sind davon betroffen. Die Inzidenz ist nicht zuletzt auch wegen der Pneumokokkenkonjugatimpfstoffanwendung im ersten Lebenshalbjahr fallend. Die häufigsten Erreger dabei waren Pneumokokken der Serotypen 1, 3, 5, 7F und 19A.

Etwa 7 bis 12 Fälle/Jahr werden an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz mittels Pleuradrainage behandelt und einige davon auch zusätzlich mittels Urokinaseinstillationen. Damit können elegant fibrinös umgewandelte gekammerte Ergussformationen wieder lysiert bzw. zum Drainieren und somit zur Abheilung gebracht werden. Erwähnt werden soll, dass auch bei initial gutem Ansprechen auf die antibiotische Therapie durchaus noch Tage später die Komplikation eines parapneumonischen Exsudats auftreten kann (neuerlich Fieber, anfangs schmerzhaftes Krümmen zur betroffenen Seite, Anstieg der Entzündungsparameter). Nicht ganz selten sind allerdings (meist milde) Hyponatriämien, die entweder Ausdruck einer inadäquaten ADH-Produktion (SIADH) sein können oder aber auch Ausdruck eines Volumen- und Elektrolytmangels. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution. Auf weitere Komplikationen wie ARDS, atypisches hämolytisches urämisches Syndrom mit Anämie, Thrombopenie, Nierenfunktionseinschränkung oder die sehr seltene Form einer nekrotisierenden Pneumonie gehe ich nicht weiter ein, verweise aber auf einen guten Übersichtsartikel.8

Fazit

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die unkomplizierte ambulant erworbene Pneumonie meist ambulant behandelt werden kann. Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern ist es manchmal schwierig, zwischen bakterieller und viraler Pneumonie zu unterscheiden. Die Therapie mit einem Aminopenicillin für fünf bis sieben Tage ist Mittel der Wahl.

Literatur:

1 Senstad AC et al.: CAP in children in Oslo. Acta Pediatr 2009; 98(2): 332-362 Jain S et al.: Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children.N Engl J Med 2015; 372(9): 835-45 3WHO: Pneumonia fact sheet. 2019; www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia; zuletztaufgerufen am 2.11.20204 Walker CL et al.: Global burden of childhood pneumonia and diarrhoea. Lancet 2013; 381(9875): 1405-16 5 Rudan I et al.: Epidemiology and etiology of childhood pneumonia in 2010: estimates of incidence, severe morbidity, mortality, underlying risk factors and causative pathogens for 192 countries. J Glob Health 2013; 3(1): 0104016 Rose M et al.: S2k-Leitlinie „Management der ambulant erworbenen Pneumonie bei Kindern und Jugendlichen (pädiatrische ambulant erworbene Pneumonie, pCAP)“ 2017; AWMF online7 Greenberg D et al.: Short-course antibiotic treatment for community-acquired alveolar pneumonia in ambulatory children: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2014; 33(2): 136-42 8 Pabary R, Balfour-Lynn IM: Complicated pneumonia in children. Breathe 2013; 9(3): 210-22

Das könnte Sie auch interessieren:

Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen

Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...

Sarkoidose – Update 2025

Die Sarkoidose ist eine komplexe Multiorganerkrankung mit teils unzureichender wissenschaftlicher Evidenz. Der interdisziplinäre Austausch ist angesichts der vielen möglichen ...