Chronischer Husten: wenig Evidenz trotz hoher Prävalenz

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Chronischer, refraktärer Husten ist häufig, dennoch steht die Forschung bei diesem eigenständigen und für die Betroffenen oft sehr belastenden Krankheitsbild noch relativ am Anfang: Qualitativ hochwertige Studien zu den eingesetzten Medikamenten fehlen weitgehend. Eine 2020 publizierte Leitlinie der European Respiratory Society (ERS) ordnet das verfügbare Wissen.

Im Management des chronischen Hustens werden randomisierte, kontrollierte Studien dringend benötigt, so Prof. Dr. Woo-Jung Song vom Seoul National University College of Medicine. Das zeigen nicht zuletzt Arbeiten, die die Wirksamkeit häufig eingesetzter Therapien relativieren. Dies betrifft beispielweise die Protonenpumpeninhibitoren (PPI), die sich sich vor allem dann als wirksam erweisen, wenn der Patient unter Refluxkrankheit leidet. Bei Patienten ohne Reflux fand ein Review auf Basis von neun klinischen Studien lediglich minimale Effekte.1 Ähnliches gilt für die inhalativen Kortikosteroide (ICS). Hier zeigt eine Metaanalyse geringe bis moderate Effekte, dabei jedoch erhebliche Heterogenität zwischen den Studien und zum Teil sehr deutliche Placeboeffekte.2 Erschwerend kommen noch die beim chronischen Husten nicht seltenen Spontanremissionen hinzu. Dies alles deute darauf hin, so Song, dass für Therapieentscheidungen im Management des chronischen Hustens dringend aussagekräftige Biomarker benötigt würden.

ERS-Leitlinie

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die europäische Pulmologengesellschaft ERS erstmals eine Leitlinie zum chronischen Husten, die bereits insofern einen Fortschritt bedeutet, als sie chronischen, refraktären Husten als eigenständige Diagnose und Erkrankung anerkennt.3 Die Leitlinie hält fest, dass Husten auch ohne eine andere Grundkrankheit vorhanden und für die Betroffenen sehr belastend sein kann. Als wichtigste Ursache für chronischen Husten nennt die Guideline eine Hypersensitivität des Nervusvagus gegenüber unterschiedlichen Stimuli, von der mehrheitlich Frauen im mittleren Lebensalter betroffen sind. Adipositas und Reizdarmsyndrom sind häufig mit chronischem, refraktärem Husten assoziiert.

Die Leitlinie arbeitet eine Reihe praktischer Fragen anhand der verfügbaren und häufig sehr spärlichen Evidenz ab. Da die wenigen verfügbaren Studien oft keine konkreten Empfehlungen erlauben, wird die „narrative Komponente“ der Leitlinie betont. Viele konkrete Empfehlungen wurden daher mit dem Disclaimer „conditional recommendation, very low quality evidence“ versehen. Insbesondere sind die meisten dieser Studien nicht hilfreich bei der Suche nach relevanten Biomarkern, da die Studienpatienten nur sehr oberflächlich – also beispielsweise nach Krankheitsdauer – charakterisiert werden. Die Leitlinie hält fest, dass bei unauffälligem Thorax-Röntgen und Fehlen klinischer Warnzeichen kein routinemäßiger CT-Scan erforderlich ist.

Empfohlen werden angesichts der schwachen Evidenz Therapieversuche, zu denen ein loser Algorithmus vorgegeben wird. Für Substanzen zur Erhöhung des pH-Werts im Magen (PPI und H2-Rezeptor-Antagonisten) besteht lediglich dann eine Empfehlung, wenn die Klinik auf ein Refluxsyndrom hinweist. Ebenso sollen ICS oder andere Asthmamedikamente nur versucht werden, wenn Hinweise in Richtung einer asthmaähnlichen Pathologie vorliegen, also zum Beispiel die Eosinophilenzahl im Blut und/oder FeNO (fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid) erhöht sind. Ist dies nicht der Fall oder bringen die genannten Medikamente nicht den gewünschten Erfolg, so stehen niedrig dosierte Opioide in Retard-Formulierung, Gabapentin oder Pregabalin, sowie in ausgewählten Fällen Makrolide zur Verfügung. Weiters werden nicht pharmakologische Maßnahmen im Sinne einer Hustenkontrolltherapie als Therapieversuch empfohlen. Song unterstreicht, dass diese Medikamente ausnahmslos nicht für die Therapie des chronischen Hustens, sondern für die Behandlung anderer Erkrankungen entwickelt wurden und daher kaum randomisierte, kontrollierte Studien in der Indikation chronischer Husten vorliegen.

Chronischer Husten und „Treatable Traits“

Verbesserungen erwartet sich Song von der Übernahme des in der Asthma- und COPD-Therapie mittlerweile etablierten Konzepts der „Treatable Traits“. Hier bietet sich beispielsweise FeNO an. Von einem „Treatable Trait“ werden klinische Relevanz, Messbarkeit und Behandelbarkeit gefordert.4 Während die ersten beiden Bedingungen für FeNO unstrittig sind, fehlt zur Frage der Behandelbarkeit in der Indikation chronischer Husten die Evidenz aus qualitativ hochwertigen Studien. Am besten lässt sich diese Evidenz aktuell aus einer Arbeit ableiten, die die Rolle von FeNO bei Patienten mit unspezifischen respiratorischen Symptomen inklusive chronischen Hustens untersuchte und zu dem Ergebnis kam, dass FeNO in dieser Patientenpopulation einen verlässlichen und leicht zu handhabenden Prädiktor für das Ansprechen auf ICS darstellt.5

Hilfreich wäre in diesem Sinne auch die Möglichkeit, Husten direkt zu messen. Zu diesem Zweck wurden mittlerweile mehrere Scores entwickelt, die als visuelle oder numerische Skalen die Hustenfrequenz und die hustenbezogene Lebensqualität messen. Song weist jedoch darauf hin, dass Husten eine Reihe weiterer Aspekte aufweist, die für die Betroffenen relevant sind. Dazu zählen beispielsweise Husten-Trigger oder die Unterdrückbarkeit des Hustenreizes. Studien zeigen, dass eine Vielzahl sonst weitgehend harmloser Faktoren als Husten-Trigger wirken können. Das Spektrum reicht von Umweltnoxen wie Rauch über Gerüche (Parfum) bis zu mechanischen Reizen beim Lachen oder Sprechen.6 Die Zahl der Trigger, die bei einem individuellen Patienten Husten auslösen, erwies sich als positiv korreliert mit der Schwere des Hustens sowie mit dessen Einfluss auf die Lebensqualität und negativ korreliert mit der Prognose im Sinne der Behandelbarkeit. Damit könnte die Zahl der Trigger als Prädiktor für das Ansprechen auf Therapien genützt werden. Ebenso scheint die eingeschränkte Unterdrückbarkeit eines Hustenreizes charakteristisch für den chronischen, refraktären Husten zu sein. Dies konnte beispielsweise in Provokationsstudien mit inhaliertem Capsaicin demonstriert werden.7

Zentralnervöse Ursachen für chronischen Husten?

Bereits seit Längerem wird vermutet, dass ein Verlust inhibitorischer Kontrolle eine entscheidende Rolle in der Pathophysiologie des chronischen Hustens spielt. In diese Richtungen weisen auch fMRT-Studien, die nach Capsaicin-Provokation in bestimmten Gehirnregionen von Patienten mit chronischem Husten weniger kortikale Aktivität fanden als bei gesunden Kontrollen.8 Eine neuere Arbeit verglich die Unterdrückbarkeit des Hustenreizes nach Capsaicin-Inhalation bei Patienten mit chronischem Husten und Patienten mit COPD und kam zu dem Ergebnis, dass die COPD diese nicht im gleichen Maß einschränkt wie ein chronischer Husten.9 Allerdings sei, so Song, unklar, ob die eingeschränkte Fähigkeit, Hustenreiz zu unterdrücken, die Ursache oder die Folge chronischen Hustens ist. In jedem Fall sei jedoch die Unterdrückbarkeit des Hustenreizes ein wichtiger Parameter für die Forschung. Einfachere Tools für ihre Messung könnten zu einer breiteren klinischen Anwendung führen, so Song.

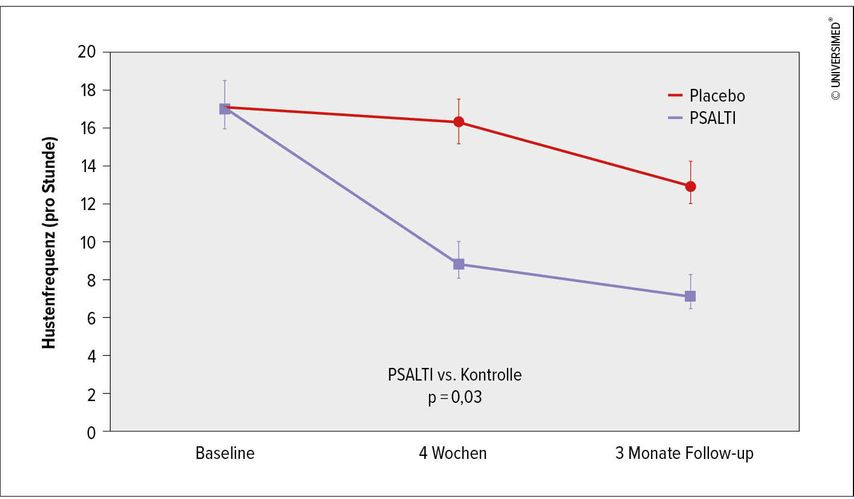

Damit stelle sich auch die Frage, ob durch entsprechende Therapie die Fähigkeit, Hustenreiz zu unterdrücken, wiederhergestellt oder verbessert werden kann und ob dies ein lohnendes Therapieziel darstellt. Nichtpharmakologische Maßnahmen könnten dabei wertvolle Hilfe leisten. Beispielsweise liegen für eine Kombination aus Physio- und Sprachtherapie mittlerweile auch bereits Daten aus einer randomisierten, kontrollierten Studie vor. Die Studie zeigte, dass PSALTI („physiotherapy, speech and language therapy“) inklusive eines Trainings der Hustenunterdrückung die Hustenfrequenz im Verhältnis zur Kontrollgruppe signifikant um 41% reduziert und zusätzlich die Lebensqualität verbessert. Die Ergebnisse waren über drei Monate stabil (Abb.1).10 Allerdings fanden sich bei einem Provokationstest mit Capsaicin keine Unterschiede zwischen den Gruppen.10 Damit liefere, so Song, auch diese Studie keine direkte Evidenz, dass sich die inhibitorischen Möglichkeiten mittels Intervention verbessern ließen. Mehr Forschung werde hier dringend benötigt.

Abb. 1: Der Einfluss von PSALTI („physiotherapy, speech and language therapy“) auf die Hustenfrequenz (modifiziert nach Chamberlain Mitchell SAF et al. 2020)10

Dies sei nicht zuletzt aufgrund der Häufigkeit des chronischen Hustens von Bedeutung. Song verweist auf die kürzlich publizierten Ergebnisse der Rotterdam-Studie. In dieser Kohortenstudie mit Teilnehmern im Alter über 45 Jahre lag die Prävalenz des chronischen Hustens bei 10,9%, die Inzidenz bei 11,6 auf 1000 Personenjahre. Die Häufigkeit des chronischen Hustens nahm mit dem Lebensalter zu. In einer multivariaten Analyse wurden Rauchen, gastro-ösophagealer Reflux, Adipositas, Asthma und COPD als Risikofaktoren für chronischen Husten identifiziert. Ebenso wurde eine stabile Assoziation von chronischem Husten und chronischem Schmerz gefunden.11 Gemeinsame pathophysiologische Mechanismen sind denkbar, so Song. Epidemiologische Untersuchungen werden dadurch erschwert, dass es für den chronischen Husten aktuell keinen ICD-Code gibt.

Quelle:

„State of the art in cough“, Vortrag von Prof. Dr. Woo-Jung Song im Rahmen der virtuellen ERS Satellites am 2. März 2021

Literatur:

1 Kahrilas PJ et al.: Chest 2013; 143(3): 605-12 2 Lee SE et al.: Allergy Asthma Immunol Res 2019; 11(6): 856-70 3 Morice AH et al.: Eur Respir J 2020; 55(1): 1901136 4 McDonald VM et al.: Eur Respir J 2019; 53(5): 1802058 5 Price DB et al.: Lancet Respir Med 2018; 6(1): 29-39 6 Hilton E et al.: Respir Med 2015; 109(6): 701-7 7 Cho PSP et al.: Eur Respir J 2019; 53(5): 1802203 8 Ando A et al.: Thorax 2016; 71(4): 323-9 9 Cho PSP et al.: Eur Respir J 2020: 2003569 10 Chamberlain Mitchell SAF et al.: Thorax 2017; 72(2): 129-36 11 Arinze JT et al.: ERJ Open Res 2020; 6(2): 00300-2019

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Pollenjahr 2025

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Wertvolle Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und auch dem Einfluss von Luftschadstoffen auf ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...