Vaskuläre Komplikationen bei Fillern – ein unterschätztes Risiko

Autoren:

Dr. Isabelle Sawetz

Dr. Thomas Rappl

Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Klinik für Chirurgie

Medizinische Universität Graz

E-Mail: isabelle.sawetz@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ästhetische Behandlungen mit dermalen Fillern werden in den letzten Jahrzehnten stark vermehrt durchgeführt, sodass sie oftmals als Routinebehandlung erscheinen. Häufig werden dabei aber die möglichen (schwerwiegenden) Komplikationen außer Acht gelassen beziehungsweise unterschätzt.

Keypoints

-

Keine permanenten Filler bzw. Filler, die nicht auflösbar sind, in sog. „Gefahrenzonen“ verwenden.

-

In Gefahrenzonen sind stumpfe Kanülen zu bevorzugen.

-

Nicht parallel zur Verlaufsrichtung der Gefäße injizieren.

-

Den Filler langsam, vorsichtig und in kleinen Mengen injizieren.

-

Vorsicht bei voroperierten/posttraumatischen Arealen.

-

Kenntnisse der anatomischen Schichten und korrekte Platzierung des Fillers sind essenziell.

-

Sofortiges Unterbrechen der Unterspritzung sollte der Patient Schmerzen oder eine Sehbeeinträchtigung verspüren bzw. sich ein Blanching-Effekt des Gewebes zeigen.

-

Möglicherweise sonografisches „Mapping“/Sonografie-gezielte Applikation anwenden?

In Statistiken der American Society of Plastic Surgeons schienen im Jahre 2017 2691265 Behandlungen mit dermalen Fillern auf, was im Vergleich zum Jahre 2000 (652885 Behandlungen) einen Anstieg von 312% bedeutet. Damit stellen diese Eingriffe, nach einer Behandlung mit Botulinumtoxin A, die am zweithäufigsten durchgeführten Behandlungen im minimal invasiven ästhetischen Bereich in den USA dar.1 Europa hinkt diesen Zahlen nicht weit hinterher.

Häufiger als gedacht

Der Anstieg der durchgeführten Eingriffe mit dermalen Fillern führte gleichzeitig auch zu einer zunehmenden Inzidenz von Komplikationen. Bei der Mehrheit von ihnen handelt es sich um milde, transiente Verläufe wie Schwellungen oder Ekchymosen bzw. Hämatome. Weniger häufige, jedoch gefürchtete Komplikationen beinhalten die Bildung von Fremdkörpergranulomen bzw. vaskuläre Komplikationen wie Embolisationen mit Folgen wie Haut-/Weichteilnekrosen oder Erblindung.1

Sito et al. stießen in einer Metaanalyse über vaskuläre Komplikationen bei Fillern auf 93 Fälle von 2004–2016.2 Chatrath et al. berichten in einem systematischen Review von weltweit 190 Fällen von Erblindung im Zusammenhang mit dermalen Fillern.3 Zu denken gibt allerdings, wie hoch die Dunkelziffer der vaskulären Komplikationen aufgrund aller nicht publizierten Fälle ist. Eine 2009 bei 52 international erfahrenen Experten durchgeführte Umfrage ergab, dass 66% von ihnen bereits eine oder mehrere vaskuläre Komplikationen bei durchgeführten Fillerbehandlungen erlebt haben.4

Better safe than sorry

Am Markt befinden sich unzählige Produkte, die man großteils in 4 Untergruppen einteilen kann:5

-

Autologe Füllsubstanzen (z.B. autologes Fett)

-

Kollagene

-

Hyaluronsäure

Biosynthetische Polymere

In Sitos Metaanalyse zeigten sich die meisten vaskulären Komplikationen nach Applikation von Hyaluronsäure, dies vermutlich bedingt durch deren häufige Anwendung. Die häufigsten irreversiblen Komplikationen entstehen laut dieser Literaturrecherche nach Anwendung von autologem Fett (vermutlich ebenfalls durch dessen häufige Anwendung bedingt; jedoch keine Möglichkeit zur Antagonisierung mittels Hyaluronidase).2

Alle der genannten Filler können Komplikationen hervorrufen, wobei manche von ihnen auf die applizierte Substanz selbst zurückzuführen sind. Die Mehrheit aller Komplikationen entsteht jedoch durch mangelnde Expertise vonseiten des behandelnden Arztes, durch fehlerhafte Techniken und/oder inadäquat applizierte Mengen des Produktes.6 Um das Risiko solcher Komplikationen zu minimieren, sind genaue Kenntnisse der Gesichtsanatomie einerseits, sowie der richtigen Techniken zur Fillerapplikation andererseits essenziell.

Neuerdings wird immer häufiger diskutiert, ob eine Unterspritzung unter sonografischer Kontrolle beziehungsweise nach sonografischem „Mapping“ der individuellen Gefäßanatomie nicht wohl die sicherste Technik darstelle. Obwohl dies im Alltag impraktikabel erscheint, könnte es aufgrund der zunehmend berichteten Komplikationen immer mehr auf uns zukommen.

Die vier Risikozonen

Die am häufigsten von vaskulären Komplikationen betroffenen Gesichtsregionen sind die Glabella, die Nase, die Periorbital- sowie die Frontal-/Temporalregion.2

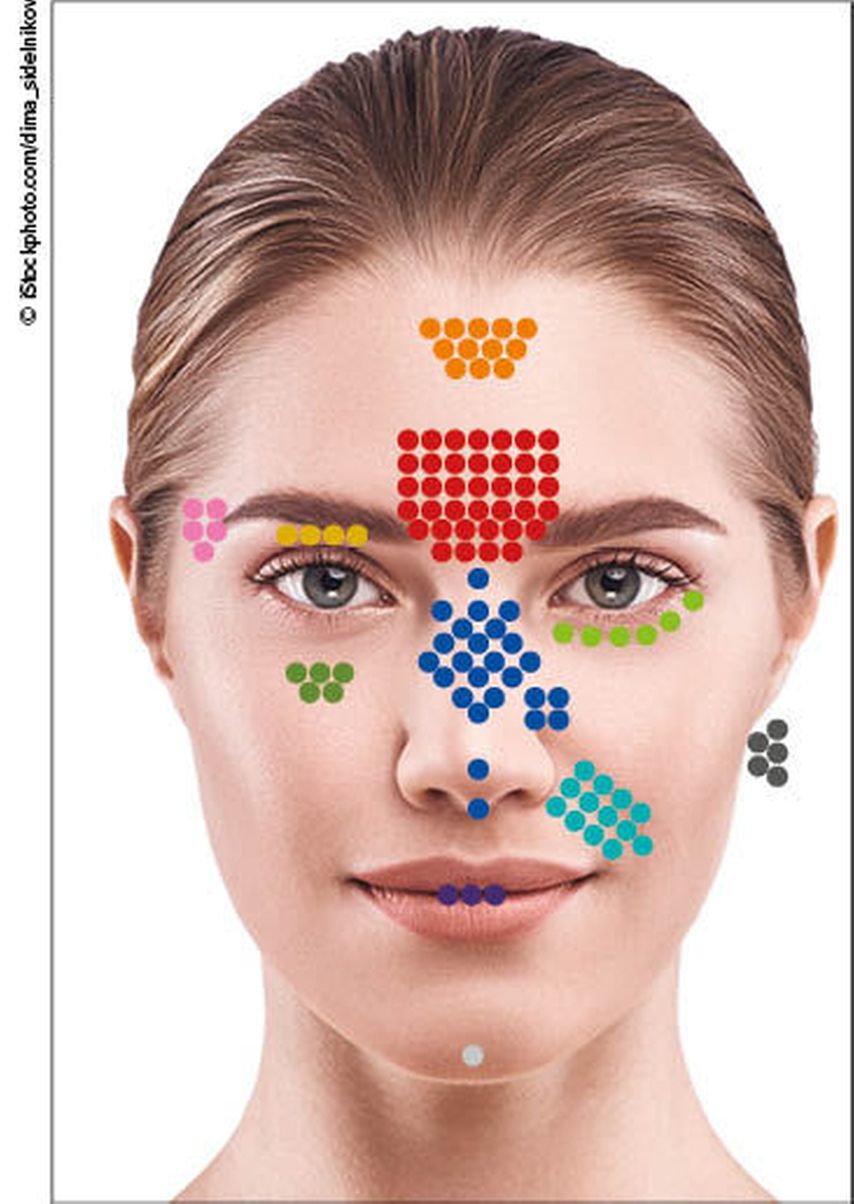

Die größten Risikogebiete für das Auftreten von Erblindungen sind in absteigender Reihenfolge die Glabella, Nase, Nasolabialfalte und Stirn (Abb. 1).3, 7

Abb. 1: Lokalisation der Injektionsstelle bei dokumentierten Erblindungen nach Fillerapplikation. Jeder Punkt steht dabei für eine Erblindung. Bei den schwarzen Punkten war die Injektionsstelle nur mit „Gesicht“ genannt worden. Modifiziert nach Beleznay et al.7

Mindern von Komplikationen

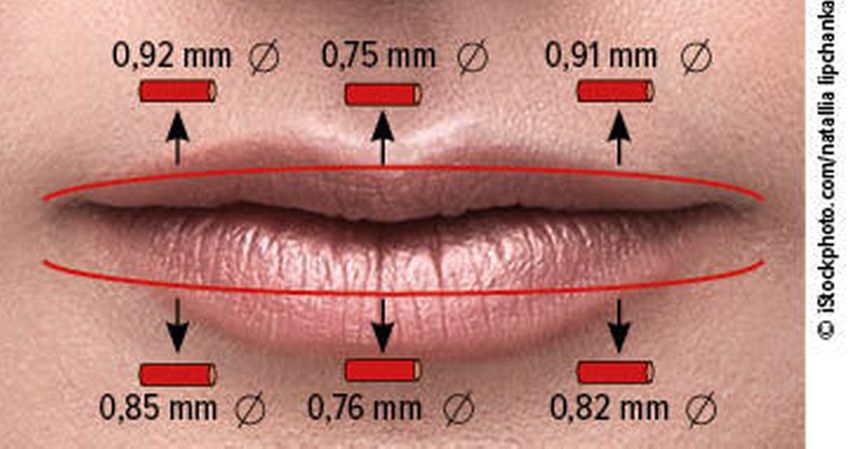

Das oft so propagierte Aspirieren zur Vermeidung von intravasalen Applikationen ist keine sichere Technik. Die hohe Viskosität des Fillermaterials in Kombination mit dem geringen Durchmesser der Nadeln oder Kanülen verhindert meist einen Rückfluss des Blutes, selbst wenn ein Gefäß penetriert wurde.8 Sicherer ist es hingegen, eine stumpfe Kanüle mit einem entsprechenden Durchmesser (z.B. 20G) zu verwenden. Dazu ist jedoch zu sagen, dass man auch damit nicht zu 100% vor einer intravasalen Komplikation gefeit ist (Abb. 2).

Abb. 2: Durchschnittliche Durchmesser der A. labialis. Der Durchmesser einer 20-G-Nadel beträgt 0,91mm, der einer 30-G-Nadel nur 0,31mm. Modifiziert nach Cotofana et al.9

Neben genauer Kenntnis der Anatomie nimmt die Injektionstechnik eine gleich hohe Bedeutung ein. Prinzipiell ist anzumerken, dass die sicherste Fillerapplikation in die tiefe Dermis oder tief über dem Periost zu erfolgen hat – abhängig von den rheologischen Eigenschaften des Fillers bzw. der zu erzielenden Wirkung. Die gefährlichste Schichte stellt die Subkutis dar, da in dieser meist die Gefäße verlaufen.10, 11

Wenn möglich sollte vermieden werden, den Filler in Verlaufsrichtung der Gefäße zu applizieren (z.B. A. + V. facialis/angularis bei Auffüllen der Nasolabialfalte). Dadurch lässt sich das Risiko für einen intravasalen Embolus deutlich verringern. Im Bereich der Glabella, Nase und der Nasolabialfalte kann eine intraarterielle Fillerembolie neben Hautnekrosen im Extremfall zur irreversiblen Erblindung führen. Anatomisch kommt dies durch eine Verbindung zwischen der A. facialis/A. angularis und der A. ophtalmica über die A. dorsalis nasi (z.B. bei Unterspritzung der Tränenrinne) bzw. durch den direkten Abgang der A. supratrochlearis/A. supraorbitalis aus der A. ophtalmica (z.B. bei Unterspritzung der Glabella) im Sinne einer retrograden Embolie zustande (Abb. 3).8, 10, 11

Abb. 3: Angefärbte Gefäße des Gesichts am Kadaver. Gut zu sehen ist die im Subkutangewebe verlaufende A. facialis/A. angularis und deren Anastomosenbildung zur A. dorsalis nasi. Die A. supratrochlearis und die A. supraorbitalis stellen hinter dem Auge direkte Abgänge aus der A. ophtalmica dar

Um das Risiko eines retrograden Embolus zu vermindern, empfiehlt es sich, einerseits bei Auffüllen der Tränenrinne während der Injektion mit dem Finger der nicht dominanten Hand den medialen Orbitarand (Verlauf der A. angularis) zu komprimieren bzw. andererseits bei Auffüllen der Glabella perpendikulär des Verlaufs der A. supratrochlearis/A. supraorbitalis zu unterspritzen.

Neue Untersuchungen suggerieren, dass der Pathomechanismus der vaskulären Komplikationen nicht nur auf der rein mechanischen Okklusion des arteriellen Gefäßes bzw. auf Kapillarbasis basiert, sondern ebenfalls über Abtransport der Hyaluronsäure ins venöse System und auch dort erhebliche Entzündungsreaktionen auslöst. In histologischen Untersuchungen zeigen sich dabei massive eosinophile granulozytäre Infiltrate im Bereich der Gefäßwände.12

Große Vorsicht bedarf es bei vorbehandelten/voroperierten Patienten: Einerseits ist zu bedenken, dass sich die anatomischen Verhältnisse durch Vorbehandlungen ändern können. Andererseits werden Gefäße durch Narbenbildung in fibrotisches Gewebe eingebettet und weichen daher selbst bei Applikation mit stumpfen Kanülen schlechter aus.8

Therapiekonzepte

Die Kardinalsymptome bei versehentlicher intraarterieller Fillerapplikation sind Schmerzen bei Punktion der Arterie sowie verändertes Hautkolorit. Hinsichtlich der Schmerzen ist zu bedenken, dass neuere Fillerprodukte oftmals mit Lidocain versehen sind und dadurch die Schmerzwahrnehmung vermindert sein kann. In den seltenen Fällen von Embolien im Bereich der A. ophtalmica berichtete jedoch etwa die Hälfte der Patienten von extremen perokulären bzw. hemikraniellen Schmerzen.7 Ein verändertes Hautkolorit durch versehentliche intraarterielle Injektion kann als Blanching-Effekt (üblicherweise Sekunden danach) oder auch im Sinne einer Livedo reticularis (üblicherweise mehrere Minuten danach) imponieren.8

Aufgrund der selten dokumentierten Fälle gibt es bis dato noch keine wissenschaftlich basierte Evidenz zur Behandlung von vaskulären Komplikationen nach Applikation von dermalen Fillern. DeLorenzi veröffentlichte 2017 ein Protokoll, in dem er empfiehlt, eine Standarddosis von 500 Units Hyaluronidase pro betroffenem Areal (Stirn/Lippe/Nase) zu applizieren. Um die Ausdehnung des Areals bestimmen zu können, soll man sich am veränderten Hautkolorit orientieren. Sollten zwei Areale betroffen sein, erhöht sich die Dosis auf 1000 Units, bei drei Arealen auf 1500 Units. Die Patienten sollten alle 60–90 Minuten reevaluiert werden und erneut Hyaluronidase appliziert bekommen, bis sich das Hautkolorit wieder normalisiert hat. DeLorenzi betont, dass dies ein rein klinisch basiertes Protokoll ist, berichtet jedoch auch, dass in einem Zeitraum von über zwei Jahren einige Dutzend Patienten mit exzellenten Ergebnissen damit behandelt wurden. Diese definiert er als „komplette Remission der Ischämie, ohne Schorf- oder Narbenbildung oder andere sekundäre Folgen“.13 Auch im Expertenkonsensus ist man sich einig, dass eine hoch dosierte Injektion von Hyaluronidase, kombiniert mit lokaler Wärme, Massage sowie topischer Applikation von 2%igem Nitroglyzerin zur Förderung der Durchblutung der am zielführendste Therapieansatz ist.1 Neuerdings wird jedoch die Anwendung von topischem Nitroglyzerin kontrovers diskutiert, beziehungsweise ist sie möglicherweise sogar kontraindiziert. Grund dafür ist die Annahme, dass das betroffene Gefäß umgebende „Drossel-Anastomosen“ bei mechanischer Obstruktion durch einen Hyaluronsäure-Embolus spastisch kontrahieren, um eine Ausbreitung des Fillers zu verhindern. Das topisch applizierte Nitroglyzerin würde somit eine Vasodilatation dieser „Drosselgefäße“ bewirken und damit einen Weitertransport des Fillers in angrenzende Gefäßsysteme zur Folge haben. Dadurch wäre mit dem kontroversen Effekt eines noch größeren Nekroseareales zu rechnen.12 Folglich wäre dann ebenfalls die Behandlung mit lokaler Wärme (die auch eine Vasodilatation bewirkt) kontraindiziert.

Die Hyaluronidase sollte im Idealfall unter sonografischer Kontrolle in dasselbe Gefäß gespritzt werden, in welchem die Embolie stattgefunden hat. Ebenso sollte Hyaluronidase im Bereich der Hautverfärbung (Livedo reticularis) appliziert werden. Annahmen, dass dadurch auch körpereigene Hyaluronsäure abgebaut wird, haben sich bis dato nicht bestätigt und sind aufgrund der hohen Dringlichkeit der sofortigen Behandlung irrelevant. Diskutiert wird ebenso die Anwendung hyperbarer Oxygenation. Prostaglandininfusionen oder oral zugeführte Acetylsalicylsäure hingegen haben sich zur Durchblutungsförderung im Bereich des Gesichtes nicht bewährt.

Selbstredend versteht sich, dass eine Behandlung mit Hyaluronidase nur im Falle einer zuvor stattgefundenen Applikation eines Fillers auf Hyaluronsäure-Basis zielführend ist. Mit genanntem Protokoll haben sich laut Literatur bereits einige Dutzend Patienten mit versehentlich intravaskulär appliziertem Fillermaterial erfolgreich (komplette Remission der minderdurchbluteten Areale) behandeln lassen.13

Aufgrund der schwerwiegenden und teils irreversiblen Komplikationen bei intravaskulärer Applikation von dermalen Fillern gilt es jedoch, diese durch ausreichende Expertise, anatomische Kenntnisse und die richtige Technik im Vorhinein zu vermeiden.

Literatur:

1 Urdiales-Gálvez F et al.: Aesth Plast Surg 2018; 42(2): 498-510 2 Sito G et al.: J Clin Aesthet Dermatol 2019; 12(6): E65-72 3 Chatrath V et al.: Plast Reconstr Surg Glob Open 2019; 7(4): e2173 4 Sclafani AP, Fagien S: Dermatol Surg 2009; 35: 1672-80 5 Buck DW et al.: J Plast Reconstr Aesthet 2009; 62(1): 11-8 6 Funt D, Pavicic T: Plast Surg Nurs 2015; 35(1): 13-32 7 Beleznay K et al.: Dermatol Surg 2015; 41(10): 1097-117 8 DeLorenzi C.: Aesthet Surg J 2014; 34(4): 584-600 9 Cotofana S et al.: Aesthet Surg J 2020; sjaa137 10 Pilsl U et al.: Dermatol Surg 2016; 42(2): 203-8 11 von Arx T et al.: Swiss Dent J 2018; 128(5): 382-92 12 Ashton MW et al.: Plast Reconstr Surg 2018; 141(6): 818e-30e 13 DeLorenzi C: Aesthet Surg 2017; 37(7): 814-25

Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

Mit dem diesjährigen Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) in Salzburg hat Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller ...

Filler sicher injizieren

Filler haben es zurzeit schwer. Gerade in der Laienpresse wird kritisch über sie berichtet (z.B. ARD/WDR: „Markt“ vom 16.10.2024). Dabei sind Filler – hier vor allem die ...

Therapie des Lymphödems

Bei der Genese des Lymphödems wird zwischen primärer und sekundärer Genese unterschieden. Derzeit werden meist nur konservative und rein symptomorientierte Therapien durchgeführt. Doch ...