3D-Druck-unterstützte Lappenplastik vom medialen Femurkondyl

Autoren:

Priv.-Doz. Dr. Manfred Schmidt, FEBOPRAS1

OA Dr. Stefan Froschauer2

1 Korrespondierender Autor

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Medcampus 3, Kepler Uniklinikum, Linz

E-Mail: manfred.schmidt @kepleruniklinikum.at

2 Orthopädie & Traumatologie

Medcampus 3, Kepler Uniklinikum, Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der mediale Femurkondyl ist eine seit mehreren Jahren etablierte Spenderregion für Transplantate zur Wiederherstellung kleinerer Knochendefekte. Wie die Planung und Hebung des Transplantates vom Einsatz der 3D-Drucktechnik profitieren kann, wird nachfolgend veranschaulicht.

Dreidimensionaler Druck (3D-Druck) stellt ein innovatives Fertigungsverfahren zur Herstellung dreidimensionaler Gegenstände dar. Typische Werkstoffe sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken oder Metalle. Die Gegenstände können in speziellen 3D-Druckern unter der Verwendung unterschiedlicher Techniken hergestellt werden. Beim Fused Layer Modeling werden dabei Kunststoffe, bei der Stereolithographie Kunstharze, beim Laserstrahlschmelzen Metalle verarbeitet. Der 3D-Druck findet auch zunehmend Anwendung in der Medizin. Dies spiegelt sich in der aktuellen Literatur wider, welche einen rasanten Anstieg an spezifischen Publikationen zeigt, von weniger als 100 im Jahr 2011 auf derzeit mehr als 4500 Publikationen allein für das Jahr 2021. Seit Längerem haben sich 3D-gedruckte Implantate im Bereich der Neuro- und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie etabliert. Aber auch individuell gedruckte Bohr- und Schneidehilfen sowie der Einsatz zur präoperativen Planung in der Onkologie sind beschrieben. In der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie hat sich der breitflächige Einsatz des 3D-Druckes aktuell noch nicht durchgesetzt. Vereinzelt wurde über Modelle zur Unterstützung bei der Rhinoplastik, der Ohr- oder Brustrekonstruktion oder bei individualisierten Conduits in der Nervenrekon-struktion berichtet.

Der mediale Femurkondyl hat sich in den letzten Jahren als valide Spenderregion für die mikrochirurgische Rekonstruktion von kleinen bis mittleren Knochendefekten etabliert. Im vorliegenden Artikel möchten wir unsere Anwendung des 3D-Drucks in der Rekonstruktion von Knochendefekten mit Lappenplastiken vom medialen Femurkondyl vorstellen.

Herstellung des 3D-Modells und intraoperative Anwendung

Bei der mikrochirurgischen Rekonstruktion von Knochendefekten ist eine möglichst exakte dreidimensionale Passform des Transplantates an den zu rekonstruierenden Bereich von größter Bedeutung. Dies trifft insbesondere auf knorpeltragende Knochentransplantate vom medialen Femurkondyl (MFC) zu, die zum Beispiel zur Rekonstruktion von Kahnbeindefekten verwendet werden. Aber auch rein kortikospongiöse Transplantate profitieren von einer exakten Hebung und Passgenauigkeit in der Wiederherstellung vom kleinen bis mittleren Röhrenknochen an der oberen Extremität. Traditionell werden dazu intraoperativ Wachsmodelle des bestehenden Knochendefektes angefertigt, anhand deren die Hebung des Transplantates am MFC geplant und durchgeführt wird. Die konventionellen Wachsmodelle zeichnen sich jedoch durch eine leichte Verformbarkeit, eine limitierte Beschriftungsmöglichkeit zur anatomischen Orientierung und eine erschwerte Handhabung aus.

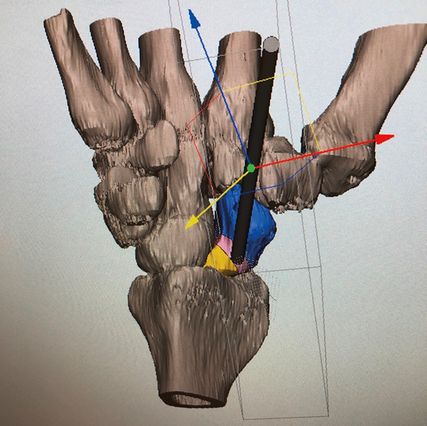

Abb. 1: Virtuelles 3D-Modell und Simulation der Resektion des proximalen Pols am Kahnbein in der 3D-Software. Beachten Sie den zusätzlich eingefügten Stiel zur erleichterten Handhabung an der zukünftigen Position des Gefäßstieles

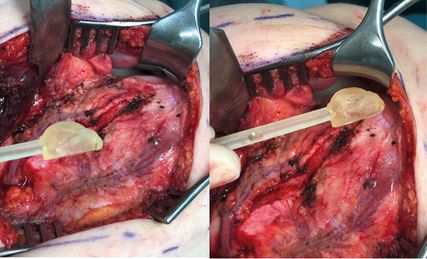

Abb. 2 :Intraoperativ werden unter Verwendung des Modells die ideale Hebestelle und Größe des Transplantats am medialen Femurkondyl bestimmt, der Knochenspan wird dementsprechend angezeichnet und dann gehoben

Ein präoperativ gedrucktes 3D-Modell des Knochendefektes kann hingegen ohne diese Nachteile während der Operation verwendet werden. Hierzu wird der Datensatz einer Computertomografie der betroffenen Region in eine spezielle 3D-Software (3-matic, Materialise, USA) importiert. Im Anschluss kann dann von Techniker und Chirurg gemeinsam eine virtuelle Resektion der gewünschten Region am Computer vorgenommen (Abb. 1) werden, anhand deren anschließend ein hochindividualisiertes Modell entworfen und gedruckt werden kann (Formlabs Inc, Massachusetts, USA). Modelle aus Kunstharz sind leicht sterilisierbar und somit zur intraoperativen Anwendung geeignet. Mithilfe des Modells können dann während der Operation die ideale Hebestelle und Größe des Transplantates am medialen Femurkondyl bestimmt werden, und der Knochenspan kann dementsprechend gehoben werden (Abb. 2). Davor muss jedoch immer die Übereinstimmung des virtuell erstellten Modells mit der realen Defektsituation überprüft werden, um eine exakte Kongruenz zu gewährleisten. Im Anschluss an die Osteosynthese werden die mikrochirurgischen Anastomosen durchgeführt, um die Durchblutung des transplantierten Knochens wiederherzustellen.

Ergebnisse

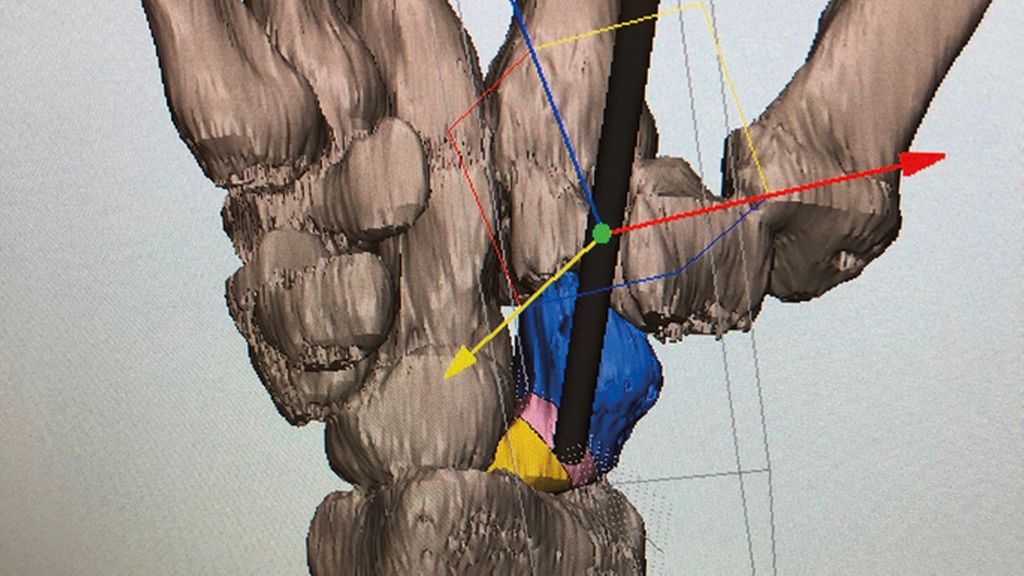

Die beschriebene Methode konnte an unserer Abteilung bei bisher sechs Patienten erfolgreich angewandt werden (w:m=1:5; durchschnittliches OP-Alter 46,8 Jahre). Die Indikationen umfassten drei Kahnbeinseudarthrosen (Abb. 3) mit einem avaskulären proximalen Pol, zwei Ulna-Pseudarthrosen (Abb. 4) sowie einen ausgedehnten Riesenzelltumor im Os metacarpale III. Zur Rekonstruktion wurden jeweils drei osteochondrale sowie kortikospongiöse MFC-Lappenplastiken verwendet. Die Transplantatgröße betrug 1–6cm x 1cm.

Abb. 3: Vergleich zwischen 3D-Modell, reseziertem proximalem Kahnbeinpol und fertig gehobener osteochondraler MFC-Lappenplastik

Abb. 4: 3D-Modell und kortikospongiöse MFC-Lappenplastik zur Pseudarthrosenrekonstruktion im Bereich der Ulna

Diskussion

Wir konnten im Rahmen dieser Studie ein 3D-Druck-Modell für die Knochenrekonstruktion mit Lappenplastiken vom medialen Femurkondyl entwickeln und die erfolgreiche intraoperative Anwendung demonstrieren. Die Verwendung des 3D-Modells erleichtert intraoperativ die Auswahl der idealen Hebestelle, um eine bessere Passform des Transplantats an den zu rekonstruierenden Defekt zu erreichen. Durch den Einsatz von formstabilem Kunstharz kommt es zu keiner Verformung des Modells bei der Manipulation während der Operation. Auch eine „pressfitte“ Überprüfung der Passgenauigkeit des Modells an den Defektbereich ist dadurch möglich.

Besonders hervorheben möchten wir die Verwendung eines zusätzlichen in das Modell integrierten Stieles. Dieser Stiel erleichtert nicht nur die Handhabung der kleinen Modelle, sondern repräsentiert gleichzeitig die Position des in das Transplantat eintretenden Gefäßstiels. Somit können Orientierungsprobleme bei der Hebung und Einpassung des Transplantates vermieden werden. Weiters wird anhand des Modells eine einfachere Feinmodellierung des Knochentransplantats am OP-Tisch ermöglicht. Als wesentlichen Vorteil sehen wir auch die Vermeidung der Hebung von initial zu großen Knochentransplantaten. Dies reduziert die Größe des Hebedefekts und verringert damit die Hebedefektmorbidität für den Patienten.

Literatur:

• Schmidt M et al.: Metacarpal reconstruction with a medial femoral condyle flap based on a 3D-printed model: a case report. Case Reports Plast Surg Hand Surg 2022; 9(1): 52-6 • Schmidt M et al.: 3D printing for scaphoid-reconstruction with medial femoral condyle flap. Injury 2020; 51: (12): 2900-3 • Zaussinger M, Schmidt M: 3D-Druck-unterstützte Brustformung bei autologer Brustrekonstruktion. JATROS Dermatologie und Plastische Chirurgie 2021; 4: 6-8

Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

Mit dem diesjährigen Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) in Salzburg hat Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller ...

Minimalinvasive Gesichtsrejuvenation

Die minimalinvasive Gesichtsverjüngung hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Patienten wünschen sich zunehmend effektive, aber zugleich schonende Methoden, die ohne ...

Neue Wege in der Versorgung grosser Wunden im Kalottenbereich

Grosse Defekte im Bereich der Kopfhaut können dank gesteuerter Geweberegeneration mittels alloplastischer, resorbierbarer Matrix mit dem GREAT-Konzept (Guided Tissue REgeneration by ...