Welche Bedeutung hat die skapulothorakale Orientierung?

Autoren:

Univ.-Doz. Dr. Christian Wurnig1

Dr. Paul Siegert1

Prof. Dr. Philipp Moroder2

1 I. Orthopädische Abteilung, Orthopädisches Spital Speising, Wien

2 Schulter- und Ellenbogenchirurgie,

Schulthess Klinik, Zürich

Korrespondierender Autor:

Univ.-Doz. Dr. Christian Wurnig

E-Mail: christian.wurnig@oss.at

Zur Berechnung des möglichen Bewegungsumfangs vor Implantation einer inversen Schultertotalendoprothese wird aktuell die knöcherne Anatomie der Skapula als Referenz für die präoperative Planung herangezogen. Neue Erkenntnisse zeigen nun, wie die räumliche Orientierung der Skapula das operative Vorgehen entscheidend beeinflussen kann.

Keypoints

-

Die Körperhaltung hat einen Einfluss auf die skapulothorakale Orientierung.

-

Die Skapulaorientierung ist ein wichtiger Faktor in der inversen Schulterendoprothetik.

-

Typ-C-Patienten profitieren von vermehrter humeraler Retrotorsion, einer steileren Inklination und einer größeren oder inferior exzentrischen Glenosphäre.

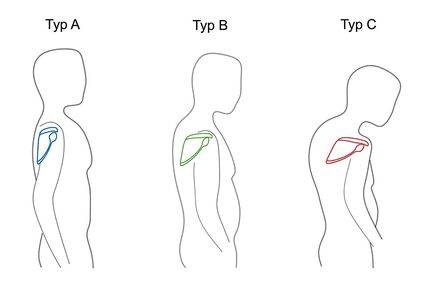

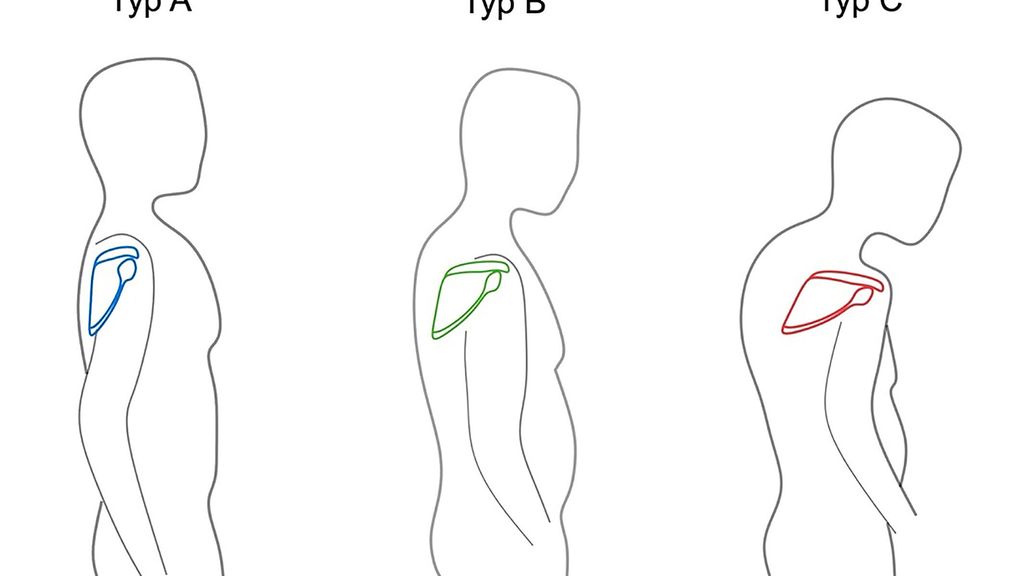

Abb. 1: Schematische Darstellung der drei „posture types“. Während Typ A eine aufrechte Haltung mit retrahierten Schultern zeigt, wird mit zunehmender Kyphose die Skapula in Richtung Protraktion und Innenrotation gedrängt6

Die inverse Schulterendoprothetik findet ein immer größer werdendes Anwendungsgebiet in der modernen Schulterchirurgie.2–4 Seit der Entwicklung der Grammont-Prothese in den 1980er-Jahren stieg nicht nur die Popularität dieses Eingriffs, sondern auch die Anzahl an technischen und aktuell digitalen Errungenschaften.1,5 Immer mehr Firmen bieten virtuelle Planungssysteme zur präoperativen Vorbereitung an. Gängige Softwares für inverse Schulterendoprothesen können den möglichen Impingement-freien Bewegungsumfang oder „range of motion“ (ROM) berechnen. Als Referenzparameter wird hierzu die knöcherne Anatomie der Skapula verwendet. Im Rahmen einer virtuellen CT-basierten 3D-Analyse wird dem Operateur gezeigt, bei welcher Bewegung ein Notching oder Impingement entsteht und inwiefern eine Änderung der Konfiguration der Prothesenkomponenten dieses beeinflusst. Für diese Berechnungen wird derzeit die Relation des Humeruskopfes zur Skapula herangezogen, die Orientierung der Skapula zum Torso wird allerdings nicht berücksichtigt. Wie auch immer die Skapula im Raum steht, wir erhalten dieselben Ergebnisse.

Skapulaorientierung und Klassifikation

Im Rahmen einer rezenten Studie von Moroder et al. wurde anhand von 200 Schultern die Orientierung der Skapula in Bezug zu den Körperachsen untersucht.6 Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Patienten. Als klinisch messbare Größe wurden die Patienten anhand ihrer Skapulainnenrotation eingeteilt. Diese ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie der medialen Wurzel der Spina scapulae und dem Mittelpunkt des Glenoids zur koronaren Körperachse. Anhand einer Regressionsanalyse konnte gezeigt werden, dass die Skapulainnenrotation durch Haltungsparameter beeinflusst wird, allen voran durch die thorakale Kyphose. Somit wurden zur besseren klinischen Anwendung drei verschiedene Haltungstypen („posture types“) definiert (Abb.1).6

Typ A zeigt eine aufrechte Haltung mit eher retrahierten Schultern und niedriger Skapulainnenrotation, Typ B repräsentiert den Durchschnittspatienten, während Typ C eine progressive thorakale Kyphose mit deutlicher Skapulainnenrotation und Protraktion der Skapula zeigt. Somit können wir im klinischen Alltag darauf schließen, dass Patienten mit unterschiedlichem Haltungstyp eine unterschiedliche Position der Skapula im Raum aufweisen. Betrachten wir diese Erkenntnisse in Bezug auf den Bewegungsumfang, lässt sich zeigen, dass die Bewegungsachsen der Schulter durch die unterschiedliche skapulothorakale Orientierung verändert sind. Aus diesem Grund ist es naheliegend, die Orientierung der Skapula in Relation zu den Körperachsen zu berücksichtigen.

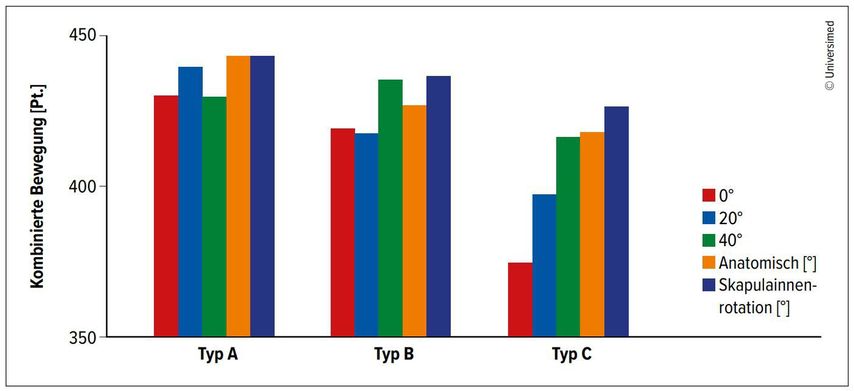

Abb. 2: Kombinierte Mediane der Bewegungsumfänge mit 0°, 20°, 40° Retrotorsion, der anatomischen Retrotorsion des Humerus und einer Retrotorsion, die der Skapulainnenrotation gleicht7

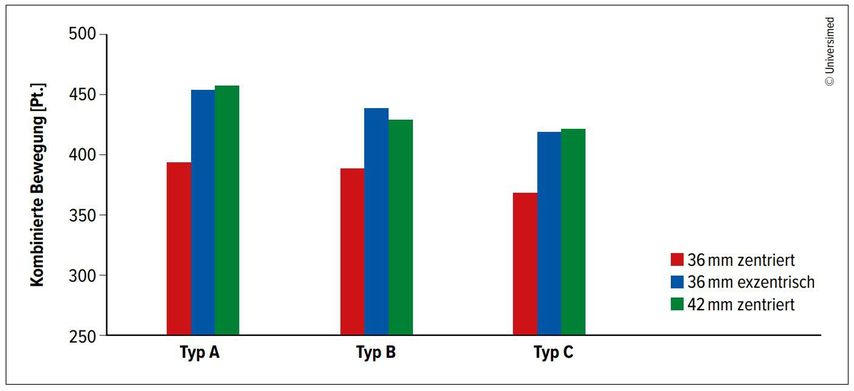

Abb. 3: Kombinierte Mediane der Bewegungsumfänge mit unterschiedlicher Glenosphärenkonfiguration (36mm zentrisch, 36mm exzentrisch und 42mm zentrisch)7

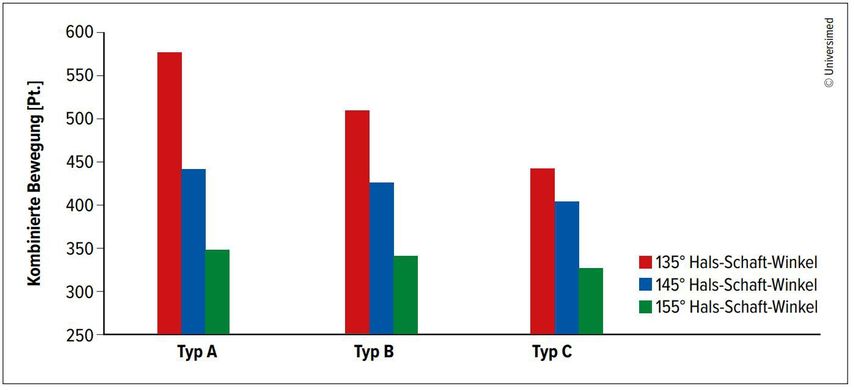

Abb. 4: Kombinierte Mediane der Bewegungsumfänge mit unterschiedlichem Hals-Schaft-Winkel (135°, 145° und 155°)7

Neues Referenzkoordinatensystem

In einer Folgestudie der Arbeitsgruppe von Moroder et al. wurden die Ganzkörper-CT-Daten von 30 Patienten analysiert.7 In dieser virtuellen Simulationsstudie wurde eine Standardplanungssoftware (Glenosys Version 10.5.1, Imascap) so modifiziert, dass nicht mehr die Skapulaachsen als Referenzkoordinatensystem dienten, sondern die Körperachsen, um hierdurch den Einfluss der Verkippung der Skapula im Raum auf das simulierte Bewegungsausmaß zu prüfen.

Drei erfahrene Schulterchirurgen führten eine präoperative Planung durch und markierten zusätzlich drei anatomische Orientierungspunkte: die mediale Wurzel der Spina scapulae, den Mittelpunkt des Glenoids und eine Linie zwischen Wirbelkörper und Sternum, um die sagittale Achse zu bestimmen. Zusätzlich wurde die epikondyläre Achse eingezeichnet, um eine genaue Relation des Unterarms zur Körperachse zu berechnen. Durch diese Punkte wurde die Innenrotation, die sagittale und koronare Kippung der Skapula relativ zu den Körperachsen simuliert.

Nun wurde eine virtuelle Implantationmit unterschiedlichen Konfigurationen der Komponenten durchgeführt. Die humerale Komponente wurde mit 0°, 20°, 40° Retrotorsion, der anatomischen Retrotorsion des Humerus und einer Retrotorsion, die der Skapulainnenrotation gleich war, implantiert. Der Hals-Schaft-Winkel betrug 135°, 145° und 155°. Die Glenosphäre hatte einen Durchmesser von 36mm zentrisch, 36mm exzentrisch und 42mm zentrisch. Entsprechend der Skapulainnenrotation wurden die Patienten in „posture types“ eingeteilt und die mögliche ROM berechnet.

Ergebnisse

Insgesamt konnten 3720 Szenarien analysiert werden. Es konnte gezeigt werden, dass die „posture types“ – unabhängig von der Konfiguration – einen signifikanten Einfluss auf die errechnete ROM haben, besonders in Bezug auf die Rotation.7 Durch die progressive Skapulainnenrotation bei Typ-C-Patienten kommt es frühzeitig zu einem Anschlagen der humeralen Komponente am posterioren Glenoidrand, was zu einer deutlichen Einschränkung der Außenrotation führt. Es zeigte sich, dass bei Typ-A-Patienten die humerale Retrotorsion nur eine untergeordnete Rolle spielt, während Typ-C-Patienten deutlich von einer vermehrten Retrotorsion profitieren (Abb.2).7 Zusätzlich konnte ein Vorteil von größeren oder inferior exzentrischen Glenosphären nachgewiesen werden (Abb.3).7 Bezüglich des Hals-Schaft-Winkels gab es einen deutlichen Vorteil eines steileren Winkels bei allen Typen (Abb.4).7

Diskussion und zukünftige Anwendung

Skapulaorientierung scheint ein weiterer wichtiger Faktor in der inversen Schulterendoprothetik zu sein. Eine große Limitation dieser Studien ist jedoch, dass die Orientierung einer Dynamik unterworfen ist, welche in einer statischen Analyse nicht berücksichtigt werden kann. Dennoch konnte gezeigt werden, dass es signifikante Unterschiede zwischen Patienten gibt und die skapulothorakale Orientierung alle Bewegungsachsen beeinflusst. Die Modalität einer CT im Liegen ist ebenfalls ein limitierender Faktor, da es zu einem Druck auf den medialen Skapularand kommt und dies zu einer Veränderung der Messwerte führen kann. Aufgrund dessen ist es wichtig, zukünftig Messungen im Stehen und unter Einbeziehung der Skapuladynamik durchzuführen. Moderne Skapula-Trackingsysteme bieten die Möglichkeit, die „posture types“ klinisch zu definieren und somit eine Verbesserung der präoperativen Planung zu erreichen.

Fazit

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Haltungstypen einen deutlichen Einfluss auf die simulierte ROM nach Implantation einer inversen Schultertotalendoprothese haben und bei Typ-C-Patienten ein erhöhter Retrotorsionswinkel der humeralen Komponente, eine größere oder exzentrische Glenosphäre und eine steilere Inklination (Hals-Schaft-Winkel) angedacht werden sollten. Wir konnten diese theoretischen Erkenntnisse bereits im klinischen Alltag beobachten: Bei Typ-C-Patienten kommt es bei Implantation einer humeralen Komponente mit geringer Retrotorsion bei Außenrotation früh zu einem posteroinferioren Notching mit anteriorer Subluxation der Prothese.

Literatur:

1 Baulot E et al.: Grammont’s idea: The story of Paul Grammont’s functional surgery concept and the development of the reverse principle. Clin Orthop Relat Res 2011; 469(9): 2425-31 2 Berliner JL et al.: Biomechanics of reverse total shoulder arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg 2015; 24(1): 150-60 3 Boileau P et al.: Neer Award 2005: the Grammont reverse shoulder prosthesis: results in cuff tear arthritis, fracture sequelae, and revision arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg 2006; 15(5): 527-40 4 Boileau P et al.: Grammont reverse prosthesis: design, rationale, and biomechanics. J Shoulder Elbow Surg 2005; 14(1 Suppl S): 147S-61S 5 Grammont PM, Baulot E: Delta shoulder prosthesis for rotator cuff rupture. Orthopedics 1993; 16(1): 65-8 6 Moroder P et al.: The influence of posture and scapulothoracic orientation on the choice of humeral component retrotorsion in reverse total shoulder arthroplasty. JShoulder Elbow Surg 2020; 29(10): 1992-2001 7 Moroder P et al.: Patient posture affects simulated ROM in reverse total shoulder arthroplasty: a modeling study using preoperative planning software. Clin Orthop Relat Res 2021; doi: 10.1097/CORR.0000000000002003 (online ahead of print)

Das könnte Sie auch interessieren:

Orthopädisches Management des erworbenen Fallfußes

Als komplexes Problem erfordert das Management des Fallfußes einen interdisziplinären Zugang mit individuellen Therapieansätzen, abhängig von der Ursache, Schwere, Lokalisation, von ...

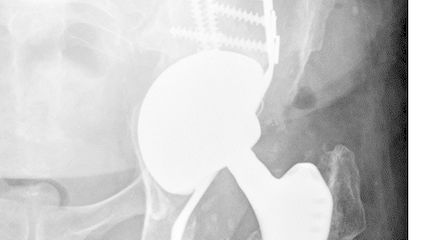

Behandlung von periprothetischen Gelenkinfektionen einer Hüft- oder Knie-Totalendoprothese

Der Wechsel der mobilen Teile, im Englischen als DAIR (Debridement, Antimicrobial Therapy, and Implant Retention) bezeichnet, stellt eine etablierte Option zur Behandlung ...

Behandlungspfad bei azetabulären Defekten in der Revisionsendoprothetik

Revisionseingriffe aufgrund azetabulärer Knochendefekte nach Hüfttotalendoprothesen stellen eine große Herausforderung dar. Einestrukturierte Diagnostik und Einteilung sowie ein ...