Wachstumslenkende Verfahren in der operativen Versorgung kindlicher Skoliose

Autor:

Dr. Peter W. Ferlic, PhD

Sektion Wirbelsäule und Kinderorthopädie Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie Medizinische Universität Graz

E-Mail: peter.ferlic@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei ausgeprägten Deformitäten der Wirbelsäule, welche einer Korsetttherapie nicht zugänglich sind, kann schon im Kleinkindalter eine Operation notwendig werden. Um das Rumpf- und Wirbelsäulenwachstum dennoch zu ermöglichen, müssen wachstumslenkende Verfahren zum Einsatz kommen. Solche Behandlungen begleiten betroffene Kinder über Jahre und bedürfen einer fortwährenden intensiven Betreuung.

Keypoints

-

Für die optimale Therapie einer frühkindlichen Skoliose bedarf es einer intensiven und fortwährenden Betreuung über viele Jahre.

-

Trotz zu erwartender Komplikationen spricht die Nutzen-Risiko-Abwägung in Fällen einer konservativ nicht beherrschbaren Wirbelsäulendeformität für ein chirurgisches Vorgehen.

-

Behandlungsziel sind das Vermeiden von progredienten Deformitäten und Einschränkungen der Lungenfunktion sowie die Korrektur der Skoliose bei Erhaltung des Wachstumspotenzials.

-

Wachstumslenkende Implantate wirken meist durch Distraktion.

Grundlagen

Die Diagnose einer Skoliose wird bei einer Krümmung der Wirbelsäule mit einem Cobb-Winkel von größer 10° gestellt. Die am häufigsten vorkommende idiopathische Skoliose tritt meist bei adoleszenten Mädchen auf und kann insbesondere während des pubertären Wachstumsschubes progredient sein. Tritt eine Skoliose schon früher auf, kann es sich um eine idiopathische infantile (0.–3. Lebensjahr) oder juvenile (4.–9. Lebensjahr) Skoliose handeln. Es ist jedoch insbesondere bei Skoliosen, die vor dem 10. Lebensjahr auftreten, immer auch an eine zugrunde liegende Ursache für die Skoliose zu denken. Angeborene Wirbelkörperfehlbildungen spielen bei kongenitalen Skoliosen eine Rolle, Erkrankungen des Muskel- oder Nervensystems bei neuromuskulären Skoliosen. Daher werden bei frühem Auftreten der Skoliose im Kindesalter eine weitere interdisziplinäre Abklärung und Bildgebung mit Magnetresonanztomografie (MRT) der Wirbelsäule empfohlen.

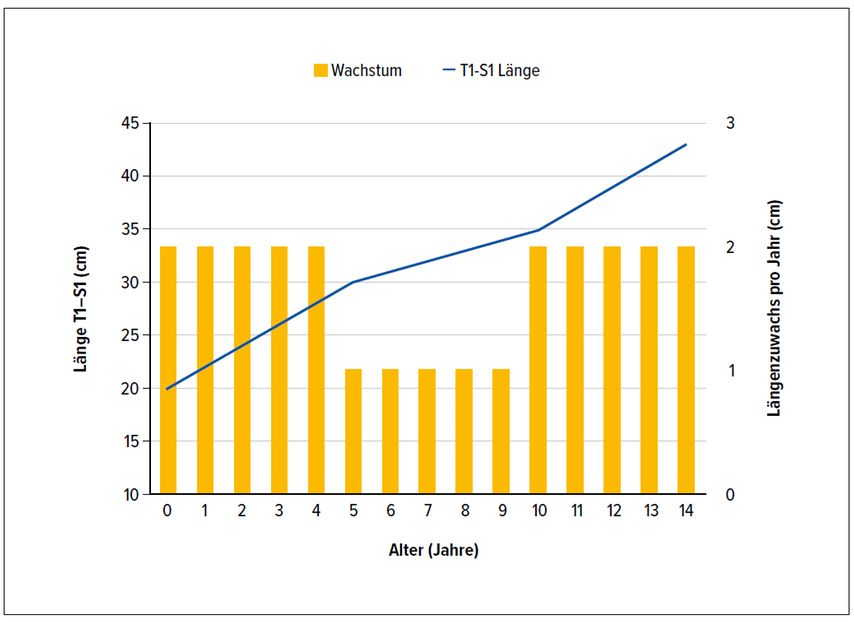

Üblicherweise gilt, je früher eine Skoliose auftritt, desto größer ist das Risiko für eine Progredienz der Deformität während der weiteren kindlichen Entwicklung. Die Länge der Wirbelsäule verdreifacht sich beinahe während des Wachstums, welches erst nach der Pubertät, bei Jungen normalerweise erst am Ende des 17. Lebensjahrs, abgeschlossen ist. Bei der Geburt ist die Wirbelsäule etwa 24cm lang. Das Wirbelsäulenwachstum ist in den ersten beiden Lebensjahren und in der Pubertät akzeleriert. Im Schnitt wird die jährliche Längenzunahme der thorakalen und lumbalen Wirbelkörper auf 0,8 bis 1,1mm pro Jahr geschätzt. Die Brust- und Lendenwirbelsäule (T1–S1) wachsen in den ersten fünf Lebensjahren etwa 10cm, in den darauffolgenden 5 Jahren nur 5cm und nach dem 10. Lebensjahr nochmals 10cm, in Summe ergibt sich ein Längenzuwachs von etwa 25cm (Abb.1). Die skelettale Reife wird am apRöntgen der gesamten Wirbelsäule anhand des Risser-Zeichens (Verknöcherung des Beckenkamms) oder am apRöntgen der Hand abgeschätzt.

Die am häufigsten angewendete Methode zur operativen Versorgung einer Skoliose ist die dorsale Korrekturspondylodese mit Pedikelschrauben. Da hierbei eine Fusion durchgeführt wird, würde diese bei Kleinkindern zu einem frühzeitigen Wachstumsstopp der Wirbelsäule führen. Entsprechend einer gängigen Formel kann der Verlust an Körpergröße (Δ) in cm nach einer Fusion berechnet werden, indem die Anzahl der fusionierten Segmente (N_s) mit der Anzahl der verbleibenden Jahre mit Körperwachstum (N_a) und 0,07 multipliziert wird (Δ[cm]=N_s×N_a×0,07). Ist mit einer relevanten Beeinträchtigung aufgrund des noch bestehenden Wachstumspotenzials zu rechnen, sind Verfahren zur Wachstumslenkung einzusetzen.

Indikationen

Typische Indikationen für eine Wachstumslenkung an der Wirbelsäule sind eine zugrunde liegende kongenitale Skoliose, welche mit Rippensynostosen vergesellschaftet sein kann, eine infantile oder juvenile idiopathische Skoliose oder eine neuromuskuläre Deformität mit entsprechendem Risiko für eine Progression, zum Beispiel bei spinaler Muskelatrophie. Primär wird man in vielen Fällen eine Versorgung mit einem Korsett versuchen, um den Zeitpunkt einer Operation ggf. zu postponieren. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass bei Kleinkindern der Thorax verformbar ist und es daher schwieriger ist, über ein Korsett korrigierende Kräfte über die Rippen auf die Wirbelsäule zu leiten. Alternativ können serielle Gipse zum Einsatz kommen, um den OP-Zeitpunkt zumindest um ein paar Jahre zu verzögern. Dies kann für die kindliche Entwicklung förderlich sein, denn es gibt Untersuchungen, welche gezeigt haben, dass Operationen im Kleinkindalter mit langer Narkosedauer zu bleibenden Entwicklungsstörungen und schlechteren Lernleistungen führen können. Daher sollen, entsprechend einer Warnung der FDA, lang dauernde Operationen nur bei zwingender Indikation vor dem 3. Lebensjahr durchgeführt werden. Ein Grund dennoch eine Operation bereits in diesem Alter durchzuführen, kann zum Beispiel eine ausgeprägte kongenitale Fehlbildung sein, die ansonsten ein zunehmendes Risiko für neurologische Defizite mit sich bringen könnte. Auch bei zu erwartenden Ventilationsstörungen aufgrund der Thoraxdeformität kann die Indikation für eine frühzeitige chirurgische Intervention gegeben sein. Die Reifung des Lungenparenchyms findet bis zum 6. Lebensjahr statt. Ausgeprägte restriktive Ventilationsstörungen, zum Beispiel bei Skoliosen mit einem Cobb-Winkel über 90° oder bei Thoraxfehlbildungen, können zu einer unzureichenden Entwicklung der Lunge führen, welche langfristig zu Beeinträchtigungen bei alltäglichen Anstrengungen, Pneumonien und Cor pulmonale führen kann.

Die Indikation für ein chirurgisches Vorgehen ist nicht allein vom Cobb-Winkel abhängig, wobei grundsätzlich ein Winkel >50° als Indikation angesehen werden kann. Vielmehr spielt auch die beobachtete und die zu erwartende Progredienz (z.B. bei Mb. Duchenne) eine wesentliche Rolle. Auch eine allfällige Thoraxdeformität mit Verschlechterung der Lungenfunktion oder eine Beeinträchtigung der Lebensqualität können wegweisend bei der Indikationsstellung sein.

Abb. 1: Das Diagramm zeigt das in etwa zu erwartende Wachstum der Brust- und Lendenwirbelsäule

Chirurgische Verfahren

Die Wachstumslenkung mit Implantaten an der Wirbelsäule basiert meist auf einer Distraktion. Dadurch soll die Krümmung korrigiert und das Längenwachstum ermöglicht werden. Typischerweise erfolgt eine Verankerung am kranialen und kaudalen Ende der Deformität über zwei kleinere chirurgische Zugänge. Die dazwischen gespannten Stäbe können dann subfaszial eingeschoben werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die knöcherne Wirbelsäule nicht weiter tangiert wird, um einer Spontanfusion vorzubeugen.

Die Verankerung mit Pedikelschrauben kommt häufig zum Einsatz. Bei schwierigen anatomischen Gegebenheiten – zum Beispiel bei sehr kleinen Pedikeln in der oberen Brustwirbelsäule, zur zusätzlichen Verankerung vor allem bei Kyphosen oder im Allgemeinen bei Thoraxdeformitäten – können Rippenhaken verwendet werden. Neben kongenitalen Fehlbildungen des Brustkorbs kann sich eine Thoraxdeformität auch sekundär, z.B. bei spinaler Muskelatrophie, entwickeln. Das VEPTR-System („vertical expandable prosthetic titanium rib“), welches zur Behandlung des kongenitalen Thoraxinsuffizienzsyndroms entwickelt wurde, wird vor allem bei Rippensynostosen eingesetzt. Die kaudale Verankerung muss insbesondere bei ausgeprägtem Beckenschiefstand an diesem enden. Hier stehen spezifische Implantate zur Abstützung am Sakrum oder Beckenkamm zur Verfügung.

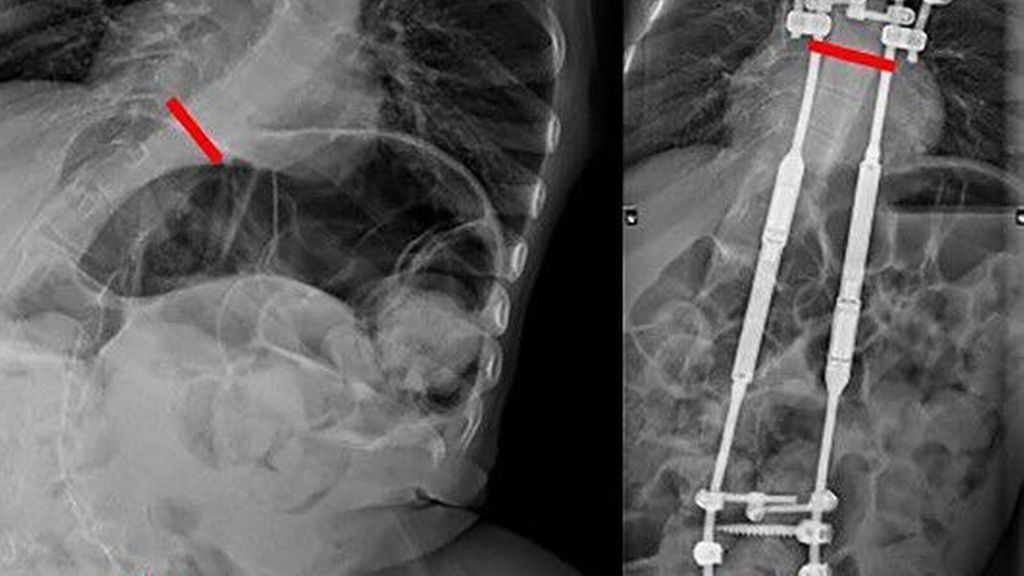

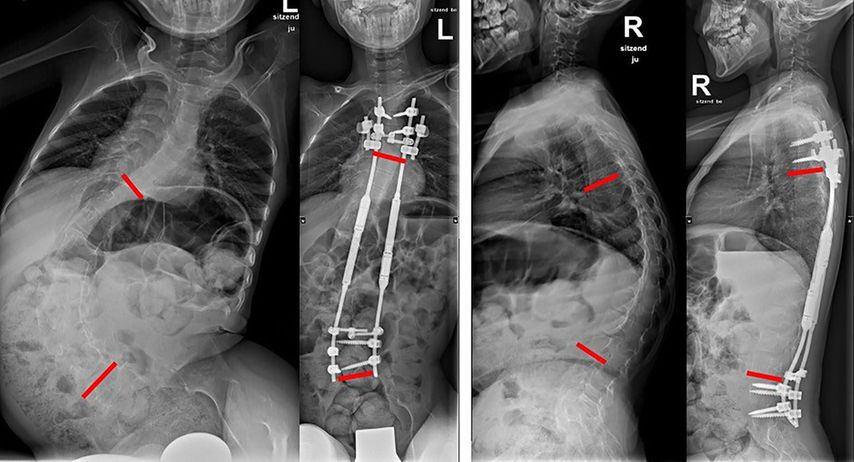

Die Distraktion über die Stäbe kann mit sogenannten „traditional growing rods“ erfolgen, bei denen zumindest einmal jährlich eine Operation zum Nachspannen erfolgen muss. Hier sind daher – wenn auch nur kurze – wiederholte Narkosen und stationäre Spitalsaufenthalte notwendig. Die Entwicklung magnetisch distrahierbarer Stäbe, welche im ambulanten Setting mittels eines externen Magnetmotors nachgestellt werden, erübrigt das operative Nachspannen (Abb.2).

Abb. 2: Prä- und postoperative Röntgenbilder eines 10-jährigen Burschen mit spinaler Muskelatrophie. Es erfolgte die Implantation magnetisch distrahierbarer Stäbe mit Verankerung über Pedikelschrauben und Rippenhaken. Sowohl Skoliose und Beckenschiefstand als auch Kyphose konnten reduziert werden

Dennoch ist die Behandlung nicht mit einer Operation getan: Erstens erfolgt zum Wachstumsabschluss regelmäßig eine definitive Korrekturspondylodese und zweitens treten implantatassoziierte Komplikationen nicht selten auf. Da die Bewegung zwischen den typischerweise weit auseinanderliegenden Verankerungspunkten – im Gegensatz zur Spondylodese – erhalten werden soll, kommt es zu einer entsprechenden Belastung der Implantate. Diese kann letztlich zu einer Lockerung oder einem Implantatbruch führen, sodass eine Revisionsoperation notwendig werden kann. Ein weiterer Grund für einen erneuten operativen Eingriff kann ein ausgeschöpfter Distraktionsmechanismus sein, dann muss ggf. auf neue, längere Stäbe gewechselt werden.

Insgesamt wird eine Komplikationsrate bei wachsenden Systemen zwischen 20 und 50% angegeben. Dazu zählen neben den vorhersehbaren Ermüdungsbrüchen oder Lockerungen der Implantate auch zunehmende Deformitäten oder proximale Anschlusskyphosen sowie Infektionen.

Auch wenn die Komplikationsrate hoch scheint, spricht bei sorgfältiger Indikationsstellung die Nutzen-Risiko-Abwägung in Fällen einer konservativ nicht beherrschbaren Wirbelsäulendeformität für ein chirurgisches Vorgehen. Die Folgen einer progredienten, nicht adäquat behandelten Skoliose können letztlich schwerwiegend sein. Das Ziel der operativen Therapie einer frühkindlichen Skoliose sind eine Korrektur der Deformität sowie die Verhinderung der Progredienz der Skoliose, wobei das weitere Wachstum von Wirbelsäule und Thorax erhalten bleiben soll. Die optimale Behandlung der Kinder über viele Jahre bedarf aber einer intensiven fortwährenden Betreuung, welche idealerweise, insbesondere bei bestehenden Nebenerkrankungen, in interdisziplinärer Zusammenarbeit an einem pädiatrischen Zentrum erfolgen soll.

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...