Neue Trends in der periacetabulären Beckenosteotomie

Autor:

Dr. Matthias Pallamar

Ambulanz für Rekonstruktive Beckenchirurgie,

Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie, Orthopädisches Spital Speising, Wien

E-Mail: matthias.pallamar@oss.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die periacetabuläre Beckenosteotomie eignet sich nicht nur zur Therapie der Hüftdysplasie, sondern auch zur Korrektur jeglicher Form von Rotationsfehlstellungen der Hüftpfanne. Neben der anspruchsvollen OP-Technik ist auch die Vermeidung von Über- oder Unterkorrekturen des Pfannenfragmentes selbst für erfahrene Chirurg*innen eine Herausforderung. Zukünftig können neue Schnitt- und Korrekturblöcke dabei helfen, die präoperativ geplante Korrektur der Gelenkspfannenposition auch intraoperativ präzise umzusetzen.

Keypoints

-

Die PAO hat das Potenzial, jegliche Fehlstellungen eines konzentrischen und sphärischen Hüftgelenks zu korrigieren: von der Hüftdysplasie bis hin zum Hüftimpingement bei Pfannenretroversion.

-

Eine präoperative Becken-CT zur PAO-Schnittplanung und 3D-gedruckte PSI-Schnittblöcke und Korrekturblöcke können erfahrenen Beckenchirurgen eine intraoperative Hilfestellung bieten.

-

Die Verwendung von PAO-Schnittblöcken hat das Ziel, unabhängig von der intraoperativen Durchleuchtung eine optimale Position des Pfannenfragmentes und eine biomechanisch optimale Schraubenlage zur Fragmentfixation zu erreichen und gleichzeitig damit Strahlenbelastung, OP- und Narkosedauer zu reduzieren.

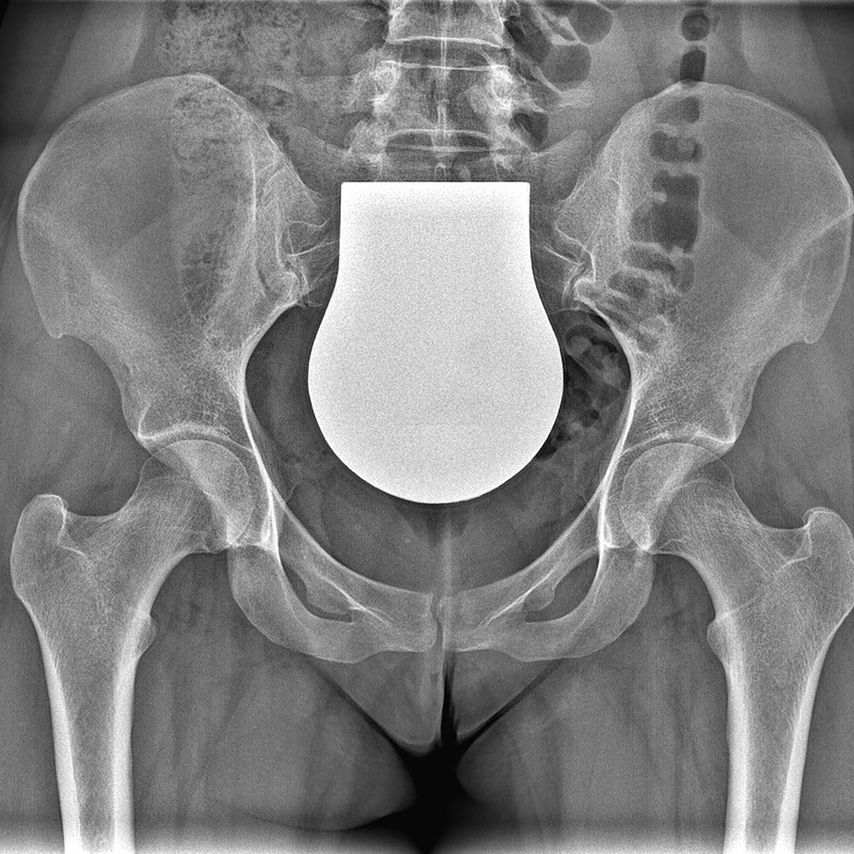

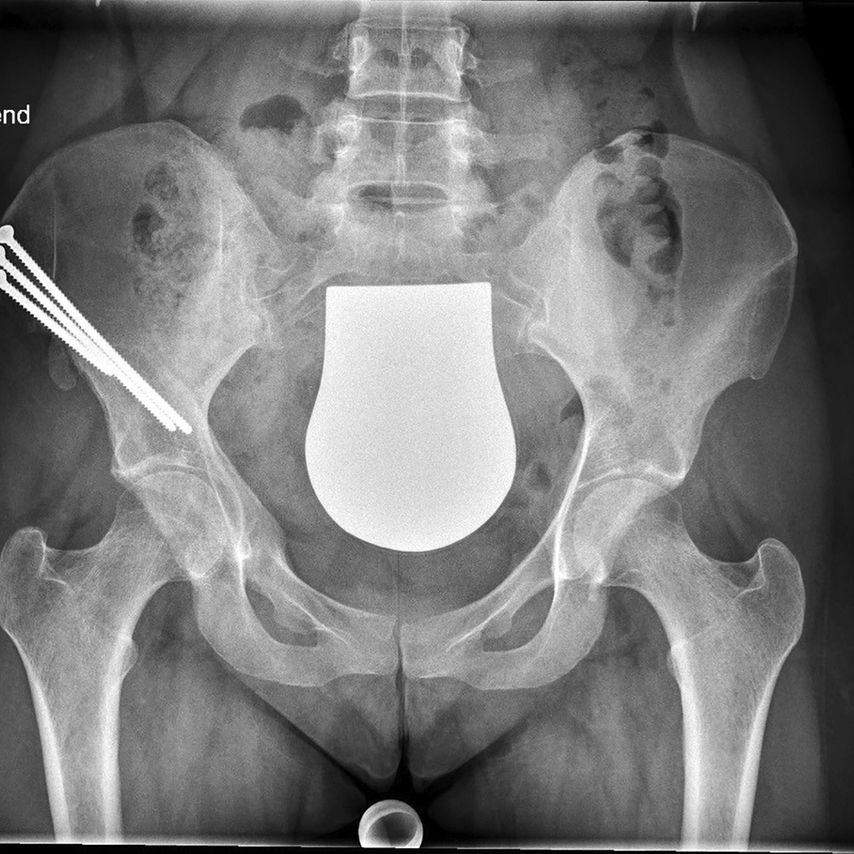

Die periacetabuläre Beckenosteotomie (PAO) nach Ganz hat sich seit der Erstpublikation 19881 zu einem etablierten Verfahren in der rekonstruktiven Beckenchirurgie entwickelt. Bei der PAO wird die Hüftgelenkspfanne chirurgisch ausgeschnitten, um in der Folge vollkommen mobil, mit der Hüftkopfmitte als Drehzentrum, in einer korrigierten Position mit dem Becken neu fixiert zu werden. Das Verfahren erlaubt eine bessere Primärstabilität gegenüber der Triple-Beckenosteotomie, da der hintere Beckenpfeiler nicht durchtrennt wird und die Integrität des Beckenrings somit intakt bleibt. Eine Fixierung der Osteotomie mit Schrauben erlaubt unmittelbar postoperativ eine Übungsstabilität. Eine Gipsruhigstellung wie bei der Triple-Beckenosteotomie ist in der Regel nicht erforderlich. In der Rehabilitationsphase ist eine Gewichtsbelastung der Hüfte in der Regel nach 6 Wochen schrittweise möglich.

Indikation und Ergebnisse

Präoperative Voraussetzungen für die PAO sind ein trotz Fehlstellung sphärisches und kongruentes Hüftgelenk mit zentriertem Hüftkopf sowie eine (teil-)verknöcherte Y-Fuge bei Adoleszenten und jungen Erwachsenen. Eine präoperative Bewegungseinschränkung des Hüftgelenks, radiologische Arthrosezeichen (ab II° nach Tönnis) und ein Patientenalter >40 Jahre zum Zeitpunkt der OP sind negative Prädiktoren und führen zu schlechteren klinischen Resultaten und zu einer Arthrosezunahme trotz PAO. Mittlerweile liegen bereits Langzeitergebnisse nach PAO zur Behandlung der Hüftdysplasie vor. Bei guter Indikationsstellung profitiert demnach auch noch nach 30 Jahren ein Drittel der Patienten von dieser OP-Technik.2

In den letzten Jahren ist auch die Retroversion der Hüftpfanne als Ursache für ein femoroacetabuläres Pincer-Impingement in den Fokus der Aufmerksamkeit gekommen. Neben bekannten halboffenen und arthroskopischen Techniken zur Abtragung des vorderen Pfannenrandes („rim trimming“) kann mittels PAO das ganze Acetabulum selbst aus der Retroversion wieder in eine anatomisch korrekte Version geführt werden.3

OP-Technik

Die vier Teilosteotomien der PAO – erstens mit dem inkompletten Ischium-Schnitt distal des Acetabulums, zweitens mit der kompletten Osteotomie des oberen Schambeinastes, drittens mit dem inkompletten Schnitt durch die Ilium-Schaufel proximal der Gelenkspfanne und viertens mit dem finalen Verbindungsschnitt medial und posterior des Acetabulums – können über einen einzigen Hautschnitt von ventral durchgeführt werden. Dieser OP-Zugang verlangt aber nach Spezialinstrumenten und speziell geformten Meißeln. Erschwerend kommen bei jeder PAO-Technik die variablen anatomischen Verhältnisse des knöchernen Beckens und die Nähe zu den großen Beckengefäßen und Nerven hinzu. Das chirurgische Verfahren ist somit generell anspruchsvoll und mit einer flachen Lernkurve verbunden.4 Die PAO wird daher nur an Zentren mit Erfahrungen in der gelenkserhaltenden Beckenchirurgie und dementsprechenden Fallzahlen angeboten und ist kein orthopädischer Standardeingriff.

Intraoperative Bildgebung als Fehlerquelle hinsichtlich der Pfannenversion

Die intraoperative Reorientierungs-Position des Pfannenfragmentes auf Basis von Durchleuchtungsbildern in liegender Position stellt derzeit immer noch eine große Herausforderung für jeden Chirurgen dar. Die Ursachen dafür liegen einerseits in der posterior-anterioren Röntgenstrahlrichtung und der geringen Film-Fokus-Distanz der intraoperativen Durchleuchtung im Vergleich zur konventionellen Beckenröntgenaufnahme, andererseits in einer veränderten Beckenkippung im Liegen im Vergleich zur stehenden Position. Diese Faktoren verändern die Darstellung der Pfannenversion intraoperativ. Da aber sowohl eine Unter- als auch eine Überkorrektur der Pfannenversion zu klinisch schlechteren Ergebnissen und in der Folge zu einer erhöhten Arthroserate führt, ist auf die Pfannenversion besonders zu achten.5 Die Verwendung von Schnitt- und Korrekturblöcken könnte hier zukünftig Abhilfe schaffen.

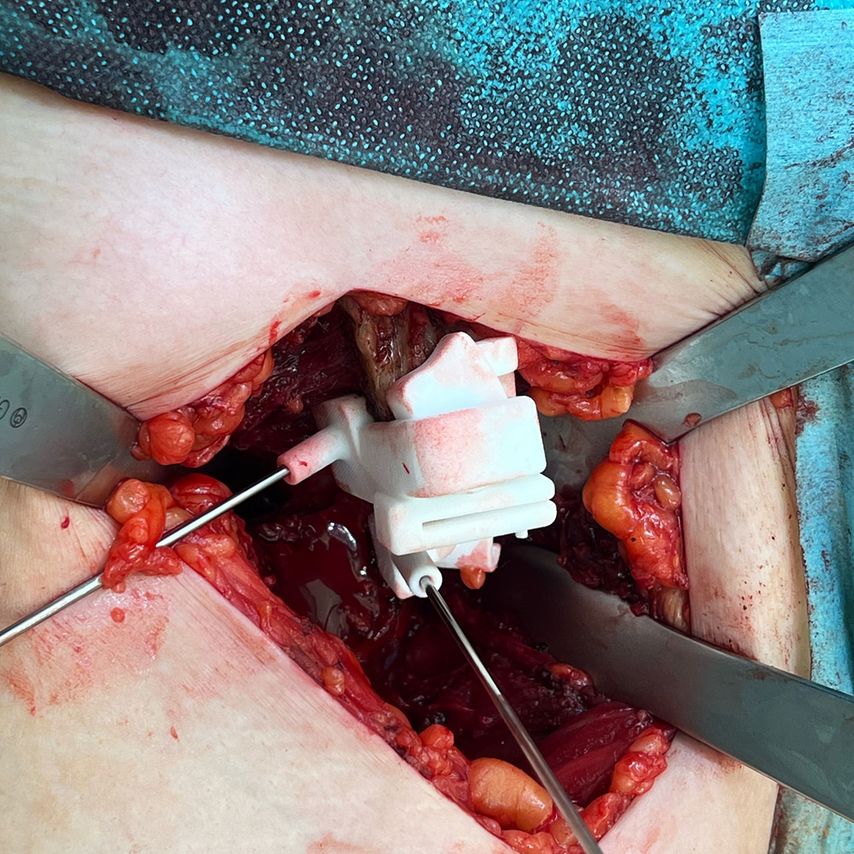

Intraoperative Schnittblöcke als chirurgische Hilfestellung

Die Verwendung einer patientenspezifischen Instrumentation (PSI) auf Basis einer 3D-Modell-Planung ist bei knienahen Umstellungsosteotomien in der Orthopädie bereits ein gängiges Verfahren. Dieses Konzept kann nun teilweise auch bei der PAO angewendet werden. Dabei wird das knöcherne Becken präoperativ in der Computertomografie erfasst und am 3D-Modell werden die optimalen Schnittführungen um die Hüftgelenkspfanne geplant. Mittels eigener Software kann das Acetabulum am Monitor auf ein Grad genau in allen Ebenen gedreht werden. Auch eine notwendige Translation des Fragments kann beurteilt werden. In der Korrekturposition des Pfannenfragments können zusätzlich bereits die Positionen und Längen der Schrauben errechnet werden. Auf Basis dieser Planung werden PSI-Schnittblöcke und Korrekturblöcke produziert und für den Eingriff sterilisiert.

Bis jetzt gibt es zu dieser Thematik nur allgemeine anekdotische Berichte in der Literatur.6 Erste intraoperative Anwendungen von PSI-Schnittblöcken für die PAO an unserer Abteilung waren aber vielversprechend. Natürlich verlangt das Anlegen von Schnittblöcken und Korrekturblöcken mehr Weichteilrelease von den knöchernen Strukturen und unter Umständen auch einen längeren Hautschnitt mit größeren Expositionsflächen am Becken. Zudem haben wir bisher aufgrund unseres alleinigen OP-Zugangs von ventral nur Schnittblöcke für die Ilium-Osteotomie und den proximalen Anteil des Verbindungsschnittes verwendet. Eine exakte Schnittplanung in dieser Region ist aber wichtig, um hier nach vollständiger Mobilisierung des Pfannenfragments den Korrekturblock exakt so zu positionieren, dass sich das Pfannenfragment in der gewünschten Abduktions-, Flexions- und Rotationsstellung einstellen lässt. In dieser Position können über die vorgefertigten Bohrhülsen im Korrekturblock gleich die Schraubenkanäle vorgebohrt werden. Eine zeitliche Verzögerung durch die Verwendung der Schnittblöcke konnten wir insgesamt nicht beobachten.

Ausblick

Ob Schnitt- und Korrekturblöcke das Risiko für Über- und Unterkorrekturen des Pfannenfragments und das Risiko für Pfannenfehlversionen reduzieren können und damit auch höhere OP-Kosten und eine erhöhte biologische Strahlenbelastung durch das Planungs-Becken-CT rechtfertigen, müssen zukünftige Studien zeigen. Schnitt- und Korrekturblöcke eröffnen aber mit Sicherheit neue Anwendungsoptionen in der rekonstruktiven Beckenchirurgie.

Literatur:

1 Ganz R et al.: A new periacetabular osteotomy for the treatment of hip dysplasias. Technique and preliminary results. Clin Orthop Relat Res 1988; (232): 26-36 2 Lerch TD et al.: One-third of hips after periacetabular osteotomy survive 30 years with good clinical results, no progression of arthritis, or conversion to THA. Clin Orthop Relat Res 2017; 475: 1154-68 3 Zurmühle CA et al.: Periacetabular osteotomy provides higher survivorship than rim trimming for acetabular retroversion. Clin Orthop Relat Res 2017; 475: 1138-50 4 Peters CL et al.: Early results of the Bernese periacetabular osteotomy: the learning curve at an academic medical center. J Bone Joint Surg Am 2006; 88: 1920-6 5 Albers CE et al.: Impingement adversely affects 10-year survivorship after periacetabular osteotomy for DDH. Clin Orthop Relat Res 2013; 471: 1602-14 6 Wang X et al.: Development of a novel customized cutting and rotating template for Bernese periacetabular osteotomy. J Orthop Surg Res 2019; 14: 217

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...