Der Trampolinsport und sein Verletzungsrisiko

Autoren:

Dr. Alexander Seewald

Dr. Werner Litzlbauer

Abteilung für Orthopädie und Traumatologie AUVA-Unfallkrankenhaus Linz

Korrespondierender Autor:

Dr. Alexander Seewald

E-Mail: alexander.seewald@auva.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die zunehmende Beliebtheit großer Trampolinparks korreliert mit gestiegenen Unfallzahlen an unserer Klinik. Die Verletzungsschwere variiert zwischen Bagatelltraumata und Invalidisierung trotz komplexer Rekonstruktionseingriffe. Ziel dieser Arbeit ist die retrospektive Analyse der Häufigkeit und Art der behandelten Verletzungen sowie deren Versorgung und Prävention (Evidenzgrad IV – retrospektive Datenanalyse).

Keypoints

-

Physikalische Kräfte beim Trampolinspringen werden unterschätzt.

-

Die Verletzungslokalisation wird durch die Körperposition zur Zeit des Impacts bestimmt.

-

Über 50% aller Verletzungen betreffen die unteren Extremitäten, vor allem das Kniegelenk ist einem hohen Risiko für schwere Traumata ausgesetzt.

-

Unter Beachtung gewisser Richtlinien wirkt sich der Trampolinsport positiv auf die Gesundheit aus.

Die Anfänge des Trampolinturnens waren Zirkusartisten geschuldet, welche sich zum Abschluss ihrer Darbietungen ins Netz fallen ließen und dabei Kunststücke vorführten. Ab Mitte der 1930er-Jahre baute der amerikanische Hochartist George Nissen gemeinsam mit dem Gymnastiktrainer Larry Griswold das erste Trampolin – damals noch ein markenrechtlich geschützter Eigenname.1

Ab Mitte der 1960er-Jahre fanden die ersten Weltmeisterschaften statt. Seit 2000 ist Trampolinturnen offiziell als olympische Einzelsportart anerkannt.

Neben den gut bekannten Gartentrampolinen mit ihrem Durchmesser von 240cm bis 490cm und speziell für Kunstturner entwickelten Wettkampftrampolinen sind es die modernen Trampolinhallen, welche sich zunehmender Beliebtheit erfreuen und dementsprechend zu stark gestiegenen Unfallzahlen führen.

Physikalische Grundlagen

Laut Energieerhaltungssatz wird Energie nie vernichtet, sondern nur in andere Formen umgewandelt. Energieumwandlungen passieren ständig und überall. Ein sehr gutes Beispiel für eine Energieumwandlungskette ist hierbei das Trampolinspringen. Wenn eine Person in das Sprungnetz springt, hat sie am höchsten Punkt in der Luft lediglich potenzielle Energie (Höhenenergie). Diese wird beim Herabfallen in kinetische Energie umgewandelt, welche anschließend beim Aufkommen als Spannenergie in den Federn des Trampolins gespeichert wird. Diese Spannenergie wird beim Herausschleudern wieder in kinetische und anschließend in potenzielle Energie umgewandelt, bevor der Kreislauf wieder von Neuem beginnt (der Verlust durch Reibungsenergie ist hier vernachlässigbar).

Eine 2001 online veröffentlichte Publikation der TU Braunschweig zeigt anschaulich sowohl die Gesamtdauer eines Sprunges in Relation zu Sprunghöhe und Körpergewicht des Sportlers als auch die maximal erreichte Beschleunigung.2 Deutlich erkennbar werden dabei die hohen Beschleunigungsspitzen eines Körpers bei bereits geringer Sprunghöhe, welche die teilweise erheblichen Verletzungen erklären. Je leichter der Körper, desto höher ist die Beschleunigung. So wirkt z.B. auf ein 30kg schweres Kind bei einer Sprunghöhe von 2Metern fast das 10-Fache der Erdbeschleunigung.

Noch eindrucksvoller verhält es sich beim sogenannten „double bounce“, dem Doppelimpuls bei gleichzeitiger Benutzung eines Trampolins durch zwei oder mehrere Personen mit unterschiedlicher Masse, welche zeitversetzt am Trampolin auftreffen. Hier kommt es zur Übertragung der kinetischen Energie eines Benutzers auf die Federn (= Spannenergie) und in weiterer Folge zur zeitlich ungünstigen Übertragung auf die bereits vorhandene Kinetik des zweiten Benutzers. Dies resultiert in erhöhten Beschleunigungskräften und Sprunghöhen mit entsprechend größerem Verletzungsrisiko. Vor allem das nicht vorhersehbare Auftreten dieses „double bounce“ ist verantwortlich für die Verletzungsschwere, da diese unphysiologische Krafteinwirkung überraschend auf Knochen, Bänder und Gelenke einwirkt und deren maximale Belastungsfähigkeit überschreitet.3 Bei unterschiedlicher Gewichtsverteilung ist der Doppelimpuls umso gefährlicher, z.B. wenn ein Erwachsener gleichzeitig mit Kindern das Trampolin benutzt.

Trampolinunfälle treten sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter auf und wenngleich die Mehrheit der Traumata harmlose Prellungen und Weichteilverletzungen sind, so sehen wir doch auch schwere operationsbedürftige Verletzungen.

Methoden

Im Rahmen dieser Arbeit wurden retrospektiv die Daten sämtlicher Patient:innen ausgewertet, welche sich innerhalb eines Jahres von 1. April 2022 bis 31. März 2023 am UKH Linz in Behandlung begaben. Von Interesse waren die Alters- und Geschlechtsverteilung, Verletzungsmuster und -region sowie die Therapie.

Ergebnisse

Im untersuchten Zeitraum hatte unsere Klinik insgesamt 38213 Patientenneuanmeldungen. Als AUVA-Unfallkrankenhaus ist unsere Klinik primär für Arbeitsunfälle zuständig, wobei sich nur insgesamt 12,46% aller Unfälle auf einen derartigen Unfallhergang zurückführen ließen. Weitere 4,09% waren Schülerunfälle. Bei 13,4% lag ein Sportunfall vor.

Innerhalb von 12 Monaten stellten sich insgesamt 241 Patient:innen an unserer Klinik vor, welche sich beim Trampolinspringen verletzt hatten. Dies entspricht 4,52% aller Sportunfälle. Die Geschlechterverteilung ergab 133 männliche und 108 weibliche Personen. Das mittlere Alter betrug 18,98 Jahre mit einer Verteilung von 2 bis 64 Jahren. 121 Patient:innen waren Kinder unter 14 Jahren, was annähernd der Hälfte des Patientenkollektivs entspricht (50,21%).

Der überwiegende Anteil zog sich die Verletzung nicht im privaten Umfeld, sondern in einem Trampolinpark zu. Absolute Zahlen sind aufgrund unvollständiger Patientenangaben nicht zu nennen.

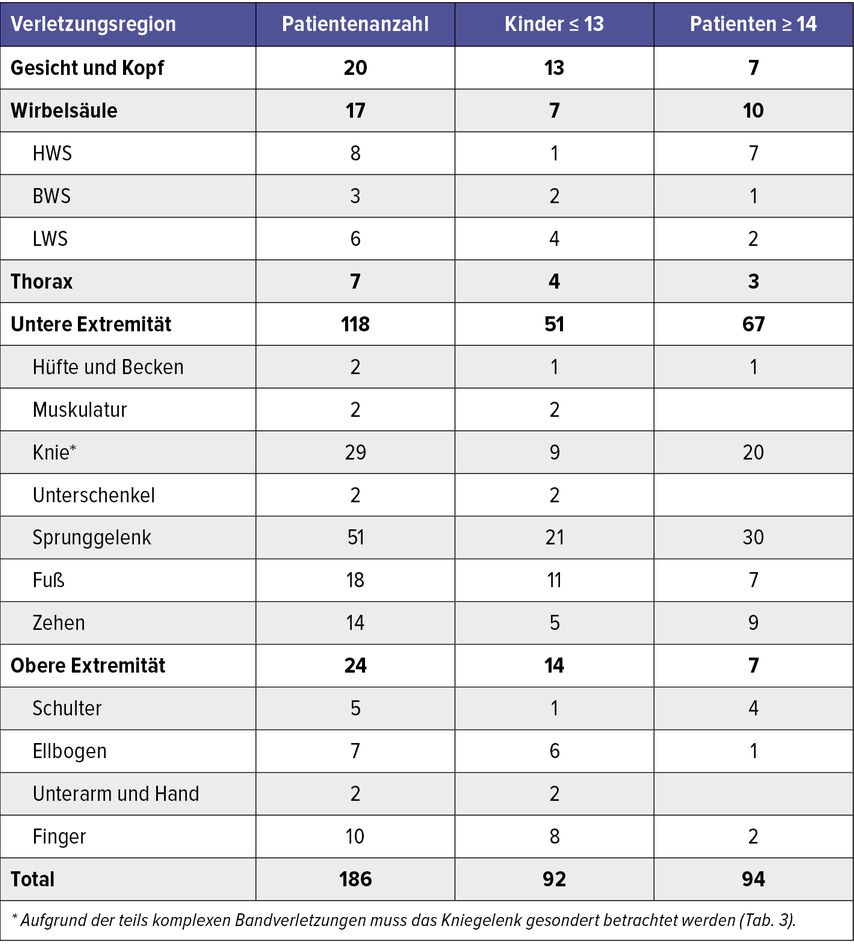

Das Verteilungsmuster der Verletzungen war bei Kindern und Erwachsenen ähnlich: Der Großteil betraf die unteren Extremitäten, sowohl hinsichtlich Frakturen als auch bei Weichteilverletzungen. Auffällig ist die signifikante Verletzungshäufigkeit der oberen Extremitäten bei Kindern unter 13 Jahren, vermutlich durch die noch nicht vollständig ausgeprägte Koordinationsfähigkeit bei unkontrollierten Stürzen.

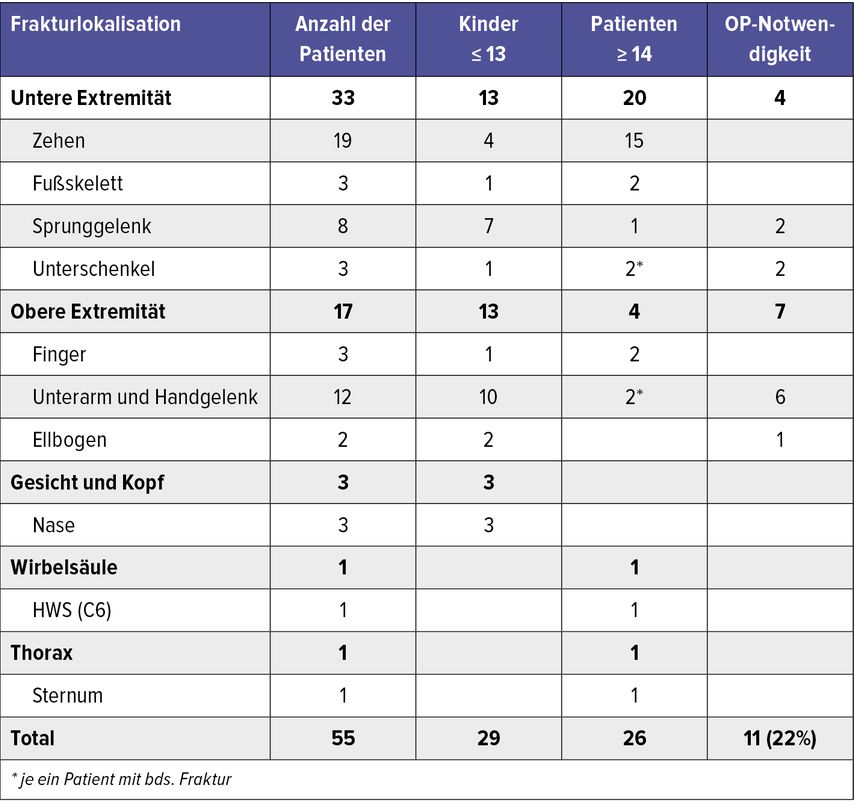

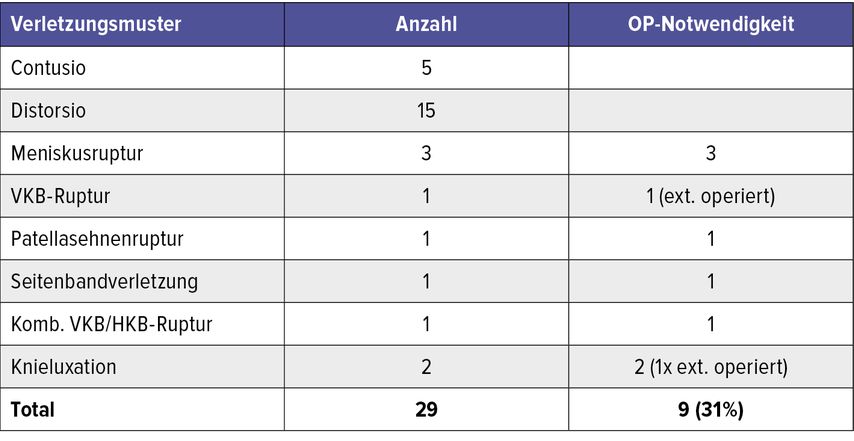

Von den 241 trampolinassoziierten Unfällen konnte bei insgesamt 55 Patient:innen eine Fraktur diagnostiziert werden; eingeschlossen wurden Wachstumsfugenlösungen und knöcherne Absprengungen. Die übrigen 186 Personen zogen sich großteils Prellungen und Zerrungen zu. Herauszunehmen ist dabei jedoch die Untergruppe der Knieverletzungen, da bei diesen Patient:innen teils schwere Traumata diagnostiziert wurden, die komplexe chirurgische Rekonstruktionen erforderten (z.B. Knieluxation).

Generell wird die Verletzungslokalisation durch die Körperposition zur Zeit des Impacts bestimmt. Über 50% aller Verletzungen betrafen die unteren Extremitäten, was sich mit der Datenlage anderer Arbeiten im Wesentlichen deckt.4,5 Die Tabellen 1 bis 3 zeigen eine spezifische Aufstellung der jeweiligen Verletzungsmuster, jeweils getrennt in Frakturen und Weichteilverletzungen.

31% der Knieverletzungen (Tab. 3) und 22% der festgestellten Extremitätenfrakturen (Tab. 1) mussten operativ stabilisiert werden. Der Großteil davon waren Schaftfrakturen von Unterarm und Unterschenkel.

In insgesamt 23 Fällen war die Verletzung so relevant, dass eine stationäre Aufnahme notwendig wurde, was knapp 10% aller trampolinassoziierten Unfälle entspricht (n=241).

Limitationen

Aufgrund unvollständiger Patientenangaben zum Unfallhergang können keine genauen Differenzierungen hinsichtlich Verletzungsort gemacht werden. Dies wäre insofern von Bedeutung, um in professionellen Trampolinparks verstärktes Augenmerk auf Prävention und Aufklärung zu legen.

Weiters können keine Angaben zum generellen Sportniveau der Patient:innen gemacht werden, wobei es fast ausnahmslos keine Leistungs- bzw. Vereinssportler waren, welche sich verletzten.

Fallbeispiel

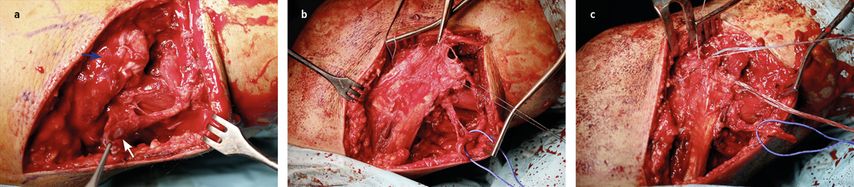

Als besonderes Beispiel für die einwirkenden Kräfte und die daraus resultierende Verletzungsschwere im vergangenen Jahr gilt ein 43-jähriger Patient, der sich eine Kniegelenksluxation mit Ruptur beider Kreuzbänder, aller lateralen Bandstrukturen und Zerreißung des N. peroneus communis zuzog.

Eine sofortige MR-Angiografie ergab keine Gefäßverletzung, sodass gemäß unserem Hausstandard die Indikation zur zweizeitigen Operation gestellt wurde und in einem ersten Eingriff die peripheren Bandstrukturen versorgt wurden. Die Peroneusparese wurde präoperativ auf einen Dehnungsschaden zurückgeführt, im MRT ließ sich diesbezüglich keine eindeutige strukturelle Läsion feststellen. Bereits bei der Hautinzision zeigte sich das wahre Ausmaß der Verletzung: Neben dem proximal ausgerissenen Peroneusnerv waren lateral der Tractus, die Bizepssehne, das laterale Kollateralband und die Popliteussehne jeweils am Ansatz rupturiert.

Sämtliche Strukturen konnten mit Ankern bzw. transossär refixiert werden (Abb. 1). Intraoperativ wurde entschieden, die Rekonstruktion des Nervs sekundär durchzuführen. Im Rahmen des Folgeeingriffes konnte der Nerv freigelegt werden, wobei sich bereits eine nach proximal fortgeschrittene fettige Degeneration bzw. Nekrose zeigte. Einzelne Bündel konnten nach Debridement per Suralis-Interponat rekonstruiert werden (Abb. 2).

Abb. 1: a) OP-Situs, weißer Pfeil: Ausriss des N. peroneus communis, blauer Pfeil: Ausriss von Bizepsansatz und lateralem Kollateralband; b) Nerv (angeschlungen), Tractus (Pinzette) und Bizeps-femoris-Sehne (Faden); c) Refixation der Bizepssehne mit transossärer Bohrung und Suture-Tape

Abb. 2: a, b) Nekrose des Nervus peroneus communis mit Auffaserung bis weit nach proximal; c) Nervenrekonstruktion mit Suralis-Interponat

Postoperativ erhielt der Patient eine Peroneusschiene sowie eine modifizierte Genu-Syncro-Orthese mit schrittweise freigegebenem Bewegungsradius und er wurde intensiv physiotherapeutisch beübt.

Knapp 16 Wochen nach der Nervenrekonstruktion wurden in einem dritten und letzten Eingriff das vordere und hintere Kreuzband mit Allograft ersetzt.

Zum Zeitpunkt der Letztuntersuchung (Follow-up 12 Monate) zeigte sich ein stabiles Kniegelenk mit freiem ROM und einem ausgezeichneten IKDC von 100% sowie 94 Punkten beim Lysholm-Score, erwartungsgemäß aber ohne Besserung der Peroneusparese.

Prävention

Unbestritten ist, dass sich Trampolinspringen positiv auf das Herz-Kreislauf-System, auf die Knochendichte,6 die Ausdauer, die Balance und die Koordination auswirkt. Es sollten hierbei aber einige Grundregeln beachtet werden:

-

Die Wirkung von Trainings- und Aufwärmprogrammen zur Verletzungsprävention am Trampolin wurde bereits durch zahlreiche Studien belegt und ist generell für sämtliche Sportaktivitäten bestätigt.

-

Die Empfehlung, Kinder nicht unter 3 Jahren und am besten erst ab dem 6. Lebensjahr springen zu lassen, beruht auf der Grundlage, dass das Verhältnis zwischen Krafteinwirkung und Körpergewicht zu hoch und noch keine ausreichende Körperkoordination vorhanden ist.

Weitere Empfehlungen sind:7,8

-

Aufklärung der Kinder über die Risiken

-

Sportler (v.a. Kinder) beaufsichtigen

-

alleine und mittig springen

-

keine Saltos

-

keine Schuhe

-

kein Spielzeug, insbesondere keine Bälle im Trampolin

-

frei stehende Gartentrampoline auf Schäden überprüfen (UV-Strahlung kann die Netzstruktur schädigen) und für stabilen ebenen Aufbau sorgen.

Literatur:

1 https://wikipedia.org/wiki/Trampolin 2 Kraft M: Eine einfache Näherung für die vertikale Federkraft des Trampolinsprungtuches. TU Braunschweig 2001. DOI: 10.24355/dbbs.084-200511080100-65 3 Eager D et al.: Investigation into the trampoline dynamic characteristics and analysis of double bounce vibrations. Sensors (Basel) 2022; 22(8): 2916 4 Jordan SJ et al.: Trampoline park injuries and their burden on local orthopaedic and emergency services. Bull Emerg Trauma 2019; 7(2): 162-8 5 Wagner D et al.: Trampolinspringen – Grundlagen, Verletzungsmuster und Prävention. Sport-Orthopädie – Sport-Traumatologie 2012; 28(1): 17-21 6 Posch M et al.: Effectiveness of a mini-trampoline training program on balance and functional mobility, gait performance, strength, fear of falling and bone mineral density in older women with osteopenia. Clin Interv Aging 2019; 14: 2281-93 7 Beratungsstelle für Unfallverhütung et al.: Unfallprävention im Trampolin. BASPO/J+S 30.791.110d, Ausgabe 2017 8 American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS): Trampolins and trampoline safety. Position Statement 1135

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...