Univ.-Klinik%20f.%20Orthop%C3%A4die%20u.jpg)

Therapieoptionen bei periprothetischen distalen Femur- und proximalen Tibiafrakturen

Autoren:

PD Dr. Ines Vielgut

Univ.-Prof. Dr. Andreas Leithner

Assoz. Prof. Dr. Dr. Patrick Sadoghi

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie

Medizinische Universität Graz

Korrespondierende Autorin:

PD Dr. Ines Vielgut

E-Mail: ines.vielgut@medunigraz.at

Die effektive Behandlung periprothetischer Frakturen nach Knietotalendoprothese stellt nach wie vor eine chirurgische Herausforderung dar. Die Inzidenz und Häufigkeit dieser Frakturen steigen mit der Anzahl jährlich implantierter Knietotalendoprothesen und dem Aktivitätsniveau der betroffenen Patienten.

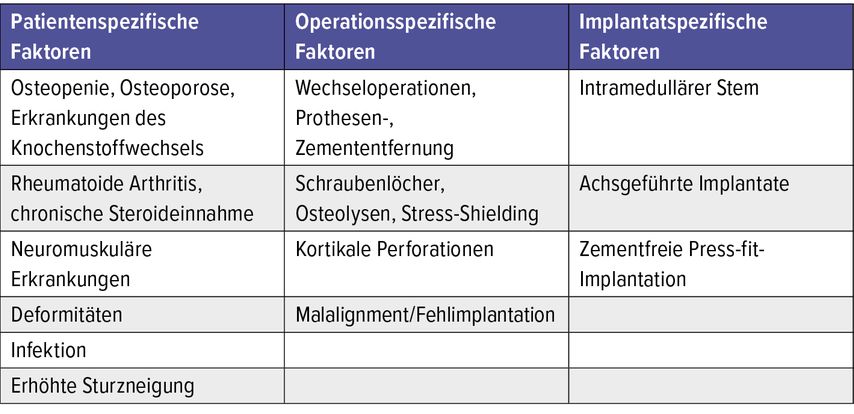

Eine kontinuierlich steigende Lebenserwartung, verbunden mit einem höheren Aktivitätslevel bis ins hohe Alter, hat in den letzten Jahren zu einer stetig wachsenden Anzahl an Primärimplantationen von Knieprothesen geführt. Demensprechend steigt auch die Inzidenz periprothetischer Frakturen nach primärer Knietotalendoprothese (Knie-TEP). Sie wird in der Literatur mit 0,3–5,5% angegeben. Nach Wechseloperationen liegt die Inzidenz sogar bei bis zu 35%. Über 80% der Frakturen betreffen das distale Femur, seltener treten Frakturen an der proximalen Tibia und der Patella auf.1,2 Etwa 75% der periprothetischen Frakturen entstehen durch Niedrigenergie- und Bagatelltraumata, oft liegen patienten- bzw. implantatspezifische Risikofaktoren zugrunde (Tab.1).3,4

Tab. 1: Risikofaktoren für das Auftreten von periprothetischen Frakturen des Kniegelenks (nach Diehl et al. 2006)4

Klassifikation

Die gebräuchlichsten Klassifikationen für femorale periprothetische Frakturen sind jene nach Lewis-Rorabeck bzw. nach Su et al.5,6

Lewis-Rorabeck-Klassifikation für distale periprothetische Femurfrakturen:5

-

Typ 1: festsitzende Prothese ohne Dislokation

-

Typ 2: festsitzende Prothese mit Dislokation

-

Typ 3: gelockerte femorale Prothesenkomponente mit/ohne Dislokation

Klassifikation nach Su et al.:6

-

Typ-I-Fraktur: proximal der Prothese

-

Typ-II-Fraktur: beginnt auf Höhe der proximalen Prothesenbegrenzung und verläuft nach proximal

-

Typ-III-Fraktur: liegt distal der proximalen Prothesenbegrenzung

Die gebräuchlichste Einteilung für die deutlich selteneren periprothetischen proximalen Tibiafrakturen ist die Mayo-Klassifikation nach Felix et al.:7

-

Typ-I-Frakturen der Tibiakopfregion mit Kontakt zum Interface

-

Typ-II-Frakturen im meta-/diaphysären Übergangsbereich

-

Typ-III-Frakturen unterhalb der Tibiakomponente im Schaftbereich

-

Typ-IV-Frakturen mit Verletzung des distalen Kniestreckapparats

Sämtliche Frakturtypen (I–IV) können noch in folgende Subtypen eingeteilt werden:

-

A: Prothese stabil

-

B: Prothese locker

-

C: intraoperative Fraktur

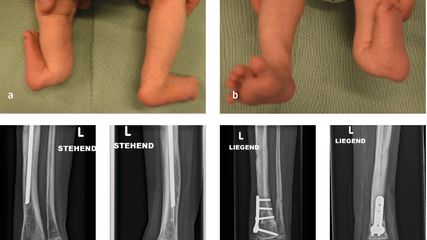

Abb. 1: Periprothetische Tibiafraktur vom Typ II nach Felix et al. (Mayo-Klassifikation). Die Autoren versorgten diese Fraktur mittels proximalen Tibiaersatzes sowie armierter Patellarsehne und führten einen kompletten Systemwechsel durch

Abb. 2: Periprothetische Femurfraktur vom Typ III nach Su et al. Die Autoren versorgten diese Fraktur mittels distalen Femurersatzes und kompletten Systemwechsels

Diagnose

Beginnend mit einer detaillierten Anamnese (Datum der Erstimplantation der Knie-TEP, Folgeoperationen, Unfälle, Schmerzen bereits vor dem aktuellen Ereignis) und der klinischen Untersuchung werden zunächst konventionelle Röntgenaufnahmen in 2 Ebenen angefertigt. Bei implantatnahen Frakturen empfiehlt sich additiv die Durchführung einer Computertomografie. Um eine eventuell vorhandene Implantatlockerung besser beurteilen zu können, sollten sämtliche Voraufnahmen des betroffenen Gelenks zur Beurteilung herangezogen werden (Lysesaum, Achsabweichungen?). Bei Hinweisen auf eine bereits vor dem Frakturereignis bestandene Implantatlockerung empfiehlt sich die Kniegelenkspunktion zum Ausschluss eines zugrunde liegenden Protheseninfekts.8

Therapie

Tibia

Etwa 4–6% der periprothetischen Frakturen nach Knie-TEP betreffen die proximale Tibia.8,9 Laut Literatur entsteht ein Fünftel dieser Brüche bereits intraoperativ während der Prothesenimplantation.7 Etwa 80% der Frakturen gehören zum Typ I oder II. Die meisten periprothetischen Tibiafrakturen betreffen die proximale Tibia und gehen daher mit einer Prothesenlockerung einher (Typ-I- und Typ-II-Frakturen nach Felix et al.).7 Hier muss also in den allermeisten Fällen auf ein Revisionssystem zurückgegriffen werden. In Abhängigkeit vom Frakturtyp, der Frakturlokalisation und dem knöchernen Substanzverlust kommen hier entweder ein modulares Revisionssystem mit Markraumstielen und der Möglichkeit zur tibialen Augmentation zur Rekonstruktion der anatomischen Joint-Line oder ein proximaler Tibiaersatz zum Einsatz. Bei Letzterem ist auf eine adäquate Refixation des Streckapparates zu achten.

Weiter distal gelegene Frakturen mit stabilem Tibiaplateau bzw. festem Implantat können wie native Frakturen mit Schrauben- bzw. Plattenosteosynthesen versorgt werden.1

Femur

Für die Art und Weise der chirurgischen Versorgung von periprothetischen distalen Femurfrakturen ist im Wesentlichen die Stabilität der Prothese entscheidend. Rorabeck-Typ-1- und -2-Frakturen sowie Typ-I- und teilweise auch Typ-II-Frakturen nach Su implizieren ein stabiles Femur-Shield und werden dementsprechend, wann immer möglich, osteosynthetisch versorgt. Hier kommen, in Abhängigkeit vom Frakturtyp bzw. der Frakturlokalisation, unterschiedliche Osteosyntheseverfahren zum Einsatz. Meistens werden hier winkelstabile Platten oder retrograde Marknägel verwendet. Sollte die femorale Prothesenkomponente gelockert sein, ist ein Prothesenwechsel indiziert. Hier kommen Primärimplantate mit femoralem Stiel, welcher das Frakturende um mindestens 10cm überragen sollte, zum Einsatz. Die Verwendung von metaphysären Sleeves kann die Stabilität der Prothese weiter verbessern. Revisionsendoprothesen sind insbesondere bei weit distal gelegenen (Su Typ III) bzw. metaphysären Frakturen indiziert. In den allermeisten Fällen muss hier auch die tibiale Komponente gewechselt werden, da die Stabilität der Seitenbänder frakturbedingt nicht mehr gegeben ist oder die verwendeten Prothesenkomponenten nicht kombinierbar sind. Bei ausgedehnten distalen Trümmerfrakturen kann der Defekt durch die Verwendung eines distalen Femurs ersetzt werden. Der Vorteil dieser Methode ist die kürzere OP-Zeit, dennoch sollte sie den nicht rekonstruierbaren Frakturen des distalen Femurs vorbehalten bleiben.9,10

Zusammenfassung

Kniegelenksnahe periprothetische Frakturen zeigen eine steigende Inzidenz und erfordern ein adäquates zeitnahes Management. Die effektive Behandlung periprothetischer Frakturen nach Knie-TEP stellt nach wie vor eine chirurgische Herausforderung dar. Die konservative Therapie ist nur in Ausnahmefällen möglich bzw. indiziert. Die adäquate Frakturbeurteilung und Klassifikation sowie die Qualität des vorhandenen Knochenmaterials sind daher entscheidend für den Erfolg der operativen Therapie.

Literatur:

1 Kremer M, Hoffmann R: SOP Periprothetische Femurfraktur. Orthopädie und Unfallchirurgie up2date 2019; 14: 345-51 2 Herrera DA et al.: Treatment of acute distal femur fractures above a total knee arthroplasty: systematic review of 415 cases (1981–2006). Acta Orthop 2008; 79: 22-7 3 Josten C, Schopow N: Periprothetische Frakturen. DGU Leitlinie 2019; 012-031 4 Diehl P et al.: Periprothetische Frakturen nach Knietotalendoprothetik [Periprosthetic fractures after total knee arthroplasty]. Orthopade 2006; 35(9): 961-70, 972-4 5 Rorabeck CH, Taylor JW: Classification of periprosthetic fractures complicating total knee arthroplasty. Orthop Clin North Am 1999; 30: 209-14 6 Su E et al.: Periprosthetic femoral fractures above total knee replacements. J Am Acad Orthop Surg 2004; 12(1): 12-20 7 Felix N et al.: Periprosthetic fractures of the tibia associated with total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1997; (345): 113-24 8 Frosch KH, Madert: Kniegelenksnahe Frakturen bei Knie-TEP. OP-Journal 2015; 31: 37-44 9 Ruchholtz S et al.: Periprosthetic fractures around the knee – the best way of treatment. Eur Orthop Traumatol 2013; 4: 93-102 10Windhager R: AE-Bulletin 2011

Das könnte Sie auch interessieren:

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...

Univ.-Klinik%20f.%20Orthop%C3%A4die%20u.jpg)

Univ.-Klinik%20f.%20Orthop%C3%A4die%20u.jpg)