Therapie von Knorpelverletzungen

Jatros

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Stefan Marlovits

Universitätsklinik für Unfallchirurgie<br> Medizinische Universität Wien<br> Knorpelzentrum Wien<br> Zentrum für Knorpelregeneration und<br> Orthobiologie, Privatklinik Döbling

30

Min. Lesezeit

23.02.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Konservative Maßnahmen können die durch den Knorpelschaden bedingten Beschwerden lindern und die Progredienz der beginnenden Arthrose bremsen. Bei der medikamentösen Therapie sind dank der experimentellen Arthroseforschung der letzten 10 bis 15 Jahre neue Aspekte hinzugetreten. Die aktuell zur Verfügung stehenden operativen Behandlungsoptionen lassen sich in Transplantationsverfahren und knochenmarkstimulierende Techniken unterteilen.</p>

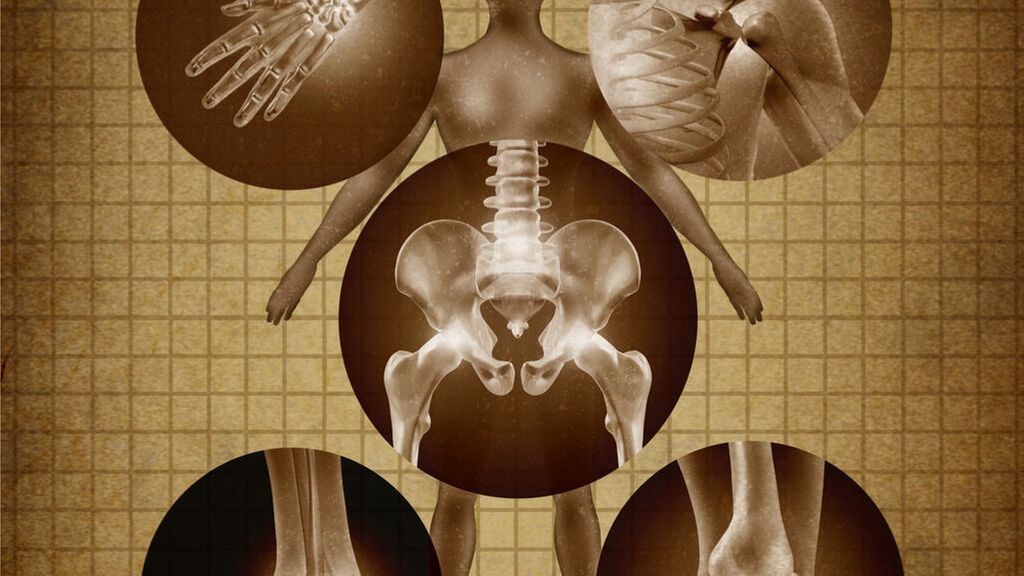

<hr />

<p class="article-content"><p>Der intakte hyaline Knorpel stellt die Kongruenz der Gelenkflächen her und ermöglicht ihre reibungsarme Beweglichkeit. Er reduziert Druck- und Scherbelastungen bzw. deren Übertragung in die subchondralen Knochenstrukturen, wird durch die Menisken und die Kreuzbänder unterstützt und bildet eine wichtige funktionelle Einheit mit dem subchondralen Knochen. Der Gelenkknorpel des Erwachsenen besitzt weder Blutversorgung noch lymphatische Drainage noch neurale Elemente, zudem sind Chondrozyten von der Zufuhr der ernährenden Substanzen aus der Synovialflüssigkeit und von den reparativen zellulären Instrumenten durch die breite extrazelluläre Matrix abgeschirmt. Dadurch sind die Knorpelzellen nur in Fällen von kleinen Knorpelschäden mit minimalem Verlust der Matrixkomponenten in der Lage, durch Neusynthese der Proteoglykane die Knorpeloberfläche komplett wiederherzustellen. Bei größeren Defekten ist dieser Regenerationsmechanismus überfordert und es entstehen Dauerschäden.<br /> Ein Knorpelschaden stellt eine häufige, sowohl traumatisch als auch degenerativ bedingte Pathologie des Kniegelenkes dar. Bei arthroskopisch nach einem Knietrauma untersuchten Personen wurden in bis zu 42 % der Fälle chondrale Läsionen festgestellt. Akute Verletzungen des Gelenkknorpels entstehen entweder durch ein direktes Kontusionstrauma oder durch eine indirekte, das Gelenk verdrehende Verletzung. Sie sind häufig mit den Rupturen des vorderen Kreuzbandes (VKB) assoziiert.<br /> Ein Knorpeldefekt kann sich aber auch infolge von anderen Verletzungen im Kniegelenk sekundär entwickeln. Es ist heute ausreichend belegt, dass schon ein Teilverlust des protektiven Meniskus im Kniegelenk zur Degeneration des Knorpels führt und früher oder später in einer Arthrose resultiert. Ein instabiles Kniegelenk führt im Laufe der Zeit mit entsprechender Exposition bei aktiven Personen ebenfalls unweigerlich zu Knorpelschäden, wie die Spontanverläufe nach nicht behandelten VKB-Rupturen eindrucksvoll belegen.<br /> Nach einem Verlust des Knorpelgewebes, ob traumatisch oder durch einen langsamen degenerativen Prozess, entsteht ein Knorpeldefekt, der die gesamte Knorpeldicke betreffen kann. Die Folgen sind Belastungsschmerzen und im Lauf der Zeit schließlich die Entstehung einer sekundären, das gesamte Kniegelenk betreffenden Arthrose.</p> <h2>Beurteilung des Knorpelschadens</h2> <p>Für die Beurteilung des Knorpelschadens sind Lokalisation, Ausdehnung und Tiefe wichtig. In Erweiterung der 4-stufigen Outerbridge-Klassifikation von 1961 wurde 2003 durch die International Cartilage Repair Society das „ICRS Hyaline Cartilage Lesion Classification System“ veröffentlicht, das als internationale Standardklassifikation angesehen werden kann (Tab. 1).<br /> Die ideale Ausgangssituation für eine biologische Knorpelrekonstruktion stellt der isolierte, von gesundem Umgebungsgewebe begrenzte, vollschichtige Schaden traumatischer Genese mit intakter Gelenkfläche dar. Da diese Diagnose in der alltäglichen Versorgungsmedizin eher die Ausnahme bildet, erscheint es auf Basis der verfügbaren Literatur auch gerechtfertigt, die Indikation zur knorpelchirurgischen Therapie auf den begrenzten degenerativen Defekt auszudehnen, sofern dieser klinisch symptomatisch ist und der betroffene Patient eine ausreichende Compliance aufweist. Die Therapiemöglichkeiten sind hierbei jedoch auf die frühen Stadien eng umschriebener, jedoch nicht diffus-degenerativer Knorpelschäden begrenzt. Noch wichtiger als bei traumatischen Defekten ist es in diesen Fällen, vor der knorpelrekonstruktiven operativen Intervention eine dezidierte Ursachenanalyse der Knorpelschädigung durchzuführen. Diese muss neben der bildmorphologischen Darstellung des Knorpelschadens (in der Regel mittels knorpelsensitiver MRT-Sequenzen) und des subchondralen Knochens auch eine Analyse der Geometrie des betroffenen Kniegelenks mit Ganzbeinaufnahme und ggf. Zusatzdiagnostik beinhalten. Diese Basisdiagnostik ist unbedingt erforderlich, da gerade bei nicht traumatischen Knorpelschäden eine adjuvante Begleittherapie für das Behandlungsergebnis ggf. von essenzieller Bedeutung ist. Die Basisuntersuchung umfasst: klinische Untersuchung, Röntgenaufnahmen (Schussoder Rosenberg-Aufnahme), MRT mit knorpelspezifischen Sequenzen und eventuell das arthroskopische Bild.<br /> Das Röntgen dient in erster Linie zum Ausschluss osteochondraler Läsionen, der Beurteilung des Arthrosegrades, der Neigung des Schienbeinplateaus (Slope) und der Beinachse (Ganzbeinaufnahme im Stehen). Bei Verdacht auf Osteochondrosis dissecans kann auch eine Tunnelaufnahme, bei Verdacht auf Pathologien im Femoropatellargelenk eine Funktionsaufnahme (30°–60°–90°) durchgeführt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s53_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="764" /></p> <h2>Konservative Behandlung</h2> <p>Die konservative Behandlung von Knorpelschäden ist zwar weit verbreitet, in vielen Fällen wird jedoch nur symptomatisch durch die meist vorhandene antiphlogistische Wirkung der konservativen Maßnahmen geholfen. Die Ursachen der Beschwerden werden mit den konservativen Mitteln nicht entscheidend beeinflusst – zumindest fehlen hierzu bis heute die die Wirksamkeit beweisenden objektiven Erfolgsparameter. In der Regel wird mit den konservativen Maßnahmen versucht, die durch den Knorpelschaden bedingten Beschwerden zu lindern und vor allem die Progredienz der beginnenden Arthrose zu bremsen.<br /> Die Behandlung eines symptomatischen Knorpelschadens bzw. einer beginnenden Arthrose wird nicht selten initial mit Krankengymnastik, Physiotherapie, Wärme- oder Kälteapplikationen angegangen. Eine Gewichtsreduktion bzw. Belastungsoptimierung und gegebenenfalls externe Gelenkstabilisierung wie beispielsweise mit Arthroseorthesen am Kniegelenk erscheinen als sinnvolle Unterstützung dieser Maßnahmen. Der Knorpelschaden bzw. die degenerativen Knorpelveränderungen selbst werden mit diesen Mitteln nicht verbessert, unter bestimmten Umständen kann der Knorpel dennoch vor weiterer Degeneration geschützt werden.<br /> Die Grundlagen der oralen medikamentösen Therapie von symptomatischen Knorpelschäden haben durch die experimentelle Arthroseforschung der letzten 10 bis 15 Jahre neue Aspekte hinzugewonnen. Die neben den schnell wirksamen NSAR und Analgetika angewendeten Arzneimittel werden auf Vorschlag der Osteoarthritis Research Society International (OARSI) hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in symptommodifizierende und strukturmodifizierende Substanzen eingeteilt.<br /> Die mit großem Abstand am häufigsten eingesetzten Medikamente bei Arthrose sind nach wie vor die NSAR. Diese Substanzen wirken durch ihren analgetischen/antiphlogistischen Effekt rein symptomatisch und können bei starken Arthroseschmerzen mit niedrig dosierten Opioiden kombiniert werden. Die orale Zufuhr von Bestandteilen der Knorpelmatrix (z.B. D-Glukosaminsulfat, Chondroitinsulfat) hat in mehreren klinischen Studien mit Arthrosepatienten eine verlässliche symptommodifizierende Wirkung gezeigt. Diese Substanzen gehören derzeit zu den gebräuchlichsten Basistherapeutika, obwohl der endgültige Beweis für die strukturmodifizierende Wirkung auf den Knorpel aussteht. Die Glykosaminoglykane (GAG) und andere Knorpelmatrixbestandteile können auch in Form von Nahrungszusatzmitteln supplementiert werden. Auch die direkte intraartikuläre Applikation von symptommodifizierenden Substanzen hat ihren Stellenwert in der Therapie von Knorpelpathologien und Arthrose erhalten. In der Behandlung von begrenzten Knorpelschäden hat die Kortisontherapie keinen Stellenwert. Nur in Fällen von fortgeschrittener Arthrose, z.B. zum Hinauszögern einer Endoprothese, kann eine intraartikuläre Kortisoninjektion indiziert sein. Die Hyaluronsäure ist der Hauptbestandteil der Synovialflüssigkeit und ein Baustein des hyalinen Knorpels. Verschiedene Präparate der Hyaluronsäure werden in der Regel für 3–5 intraartikuläre Injektionen im wöchentlichen Abstand angeboten. Diesen Substanzen wird neben einer antiphlogistischen auch eine anabole Wirkung zugeschrieben, zudem soll durch die Erhöhung von Viskosität im Gelenk die Reibung herabgesetzt werden.</p> <h2>Biologische Behandlung</h2> <p>Die aktuell zur Verfügung stehenden operativen Behandlungsoptionen zur biologischen Therapie von Knorpelschäden lassen sich in Transplantationsverfahren und knochenmarkstimulierende Techniken unterteilen. Während die autologe Knorpelzelltransplantation (ACT) und die osteochondrale Transplantation (OCT, OATS, Mosaikplastik) die Gruppe der Transplantationsverfahren repräsentieren, werden die arthroskopische Mikrofrakturierung und anbohrende Verfahren zu den knochenmarkstimulierenden Techniken gezählt. Auf Basis der verfügbaren Literatur stellt die arthroskopische Mikrofrakturierung das Verfahren mit der besten Evidenzlage unter den knochenmarkstimulierenden Therapien dar.<br /> Ob die Markraumeröffnung klassisch, wie von Steadman beschrieben mit kubischen Stößeln zur Verdichtung der subchondralen Lamelle, durchgeführt werden soll oder ob es von Vorteil ist, zur ursprünglichen Bohrtechnik zurückzukehren, die eine bessere Qualität der in den Defekt eindringenden Zellen ermöglichen soll, ist Gegenstand aktueller Diskussionen und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bewertet werden. Es gilt jedoch als akzeptiert, dass durch knochenmarkstimulierende Techniken überwiegend die Bildung von Faserknorpel induziert wird. Dieser scheint im direkten Vergleich bezüglich seiner histologischstrukturellen Qualität dem eher hyalinartigen Regeneratknorpel nach ACT tendenziell unterlegen zu sein. Zu den klinischen Ergebnissen der Mikrofrakturierung liegen große Fallserien vor, die eindeutig eine Wirksamkeit der Methode zeigen. In großen Metaanalysen erweist sich die Defektgröße jedoch als einschränkender Faktor. Ebenso werden ein Patientenalter von über 40 Jahren und das Rauchen als prognostisch ungünstig beschrieben. Neben dem Problem der Bildung intraläsionaler Osteophyten, die charakteristischerweise und gehäuft nach Mikrofrakturierung auftreten, ist in mehreren unabhängigen Studien eine Verschlechterung der Ergebnisse nach wenigen Jahren beschrieben worden. Dies deutet auf eine begrenzte Haltbarkeit des typischen Faserknorpels nach Mikrofrakturierung über die Zeit hin.<br /> Der wichtigste limitierende Faktor bleibt jedoch die Defektgröße. Ähnlich wie die osteochondrale Transplantation, bei der sicherlich in der Bewertung zwischen der klassischen Mosaikplastik und der Transplantation größerer Zylinder (z.B. OATS) differenziert werden muss, ist die Mikrofrakturierung nicht zur Behandlung großer Knorpelschäden geeignet. Hieraus ergibt sich in diesem Bereich auch die Indikation zur ACT.<br /> Die Evidenzlage zur ACT hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Dies ist sicherlich auch auf die mittlerweile veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen, die für die EUweite Zulassung von ACT-Produkten analog den Forderungen zu Arzneimitteln einen Wirkungsnachweis durch entsprechende Studien fordern. Zwischenzeitlich wurde eine Reihe prospektiv-randomisierter Studien veröffentlicht, welche die ACT im direkten Vergleich mit Alternativverfahren bewerten. Diese Studien betreffen den Vergleich mit der OCT, der Abrasion und vor allem der arthroskopischen Mikrofrakturierung. Hinsichtlich der Bewertung der meisten dieser Studien ist ergänzend anzumerken, dass die EMA und in ähnlicher Weise auch die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA zur Prüfung der Wirksamkeit von ACT-Produkten zuletzt prospektiv randomisierte Studien im Vergleich zur arthroskopischen Mikrofrakturierung bei kleineren bis mittleren Knorpelschäden mit einer Größe von bis zu 5cm<sup>2</sup> Defektfläche gefordert haben. Ergänzend zu den randomisierten Studien berichten auch einige Arbeiten über Langzeitergebnisse und stellen die dauerhafte Haltbarkeit des Regeneratknorpels nach ACT unter Beweis. Sämtliche Arbeiten zeigen eine Verbesserung der Gelenkfunktion im Vergleich zum präoperativen Zustand.<br /> Zur biologischen Behandlung von posttraumatischen Knorpelschäden stehen folgende Behandlungstechniken zur Verfügung: Refixation osteochondraler Fragmente, Débridement, Mikrofrakturierung, osteochondraler Autograft (Mosaikplastik) und ACT + MACT. Weitere ergänzende Techniken sind: die Umstellungsosteotomie, osteochondrale Allografts, der unikompartimentelle Gelenksersatz und der totalendoprothetische Gelenkersatz.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s53_abb1.jpg" alt="" width="2150" height="1073" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...